28/10/2018

Djamila Boupacha héroïne Algérienne

Immortalisée par Picasso, défendue par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha est cette « inoubliable héroïne de la Guerre d’Algérie », arrêtée à 22 ans, par l’armée française, en compagnie de sa famille, puis abominablement torturée, en 1960.

Immortalisée par Picasso, défendue par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha est cette « inoubliable héroïne de la Guerre d’Algérie », arrêtée à 22 ans, par l’armée française, en compagnie de sa famille, puis abominablement torturée, en 1960.

Djamila, née à Saint-Eugène (Bologhine, Alger) le 9 février 1938, s’est engagée dans la politique, à 15 ans déjà, en adhérant à l’Union des femmes de l’UDMA (Union démocratique pour le Manifeste algérien), un parti créé par Ferhat Abbas en mai 1946. Grâce à sa volonté et à son courage, elle deviendra aide-soignante à l’hôpital de Beni-Messous (Alger) où elle se procurait des médicaments au profit du maquis de la Wilaya IV.

Elle est accusée d'avoir posé un obus piégé à la Brasserie des Facultés, à Alger, le 27 septembre 1959. Pourtant, elle n'avait commis aucun attentat. « Elle était sur le point d’en commettre un, mais elle ne l'a pas fait », d’après Gisèle Halimi. Malgré cela, Djamila Boupacha est arrêtée chez elle par l'armée française, en compagnie de son père (71 ans) et de son beau-frère. Arrêtée en compagnie de sa famille à son domicile

Dans la nuit du 10 au 11 février 1960, une cinquantaine des harkis, des policiers, des gardes mobiles débarquent au domicile de ses parents où elle demeure à Alger, Dely Ibrahim.

Djamila est malmenée, insultée et sauvagement battue devant son père Abdelaziz Boupacha et son beau-frère Ahmed Asbdelli, qui subissent presque aussitôt le même sort. Puis, tous les trois sont emmenés au centre de tri d'El Biar.

Dès l'arrivée, Djamila Boupacha est à nouveau battue. Coups de poing, de pied se succèdent, la font vaciller et tomber à terre. De leurs talons, plusieurs militaires, dont un capitaine parachutiste, lui écrasent les côtes. Quatre mois après, la jeune fille souffre toujours d'une déviation costale.

Quatre ou cinq jours après, Djamila Boupacha est transféré à Hussein Dey, pour y subir la gégène. Mais les électrodes placés au bout des seins ne tenant pas, un des tortionnaires les colle sur la peau avec du ruban adhésif. De la même manière, les jambes, l'aine, le visage, le sexe sont atrocement brulés. Pour obtenir les aveux souhaités, les parachutistes lui administrent toutes sortes de tortures ; brûlures de cigarettes et baignoire et la bouteille. A soixante-dix ans, son père n’est pas épargné non plus. Abdelaziz Boupacha subit les tortures de l'eau, de l'électricité, les coups.

Gisèle Halimi prend en charge l’affaire  Djamila Boupacha est torturée par des parachutistes français pendant 33 jours avant d'être présentée à la justice. C’est à ce moment-là que Gisèle Halimi décide de prendre en charge sa défense. « Djamila Boupacha, militante du FLN, n’a que 21 ans, musulmane, très croyante (…)Elle a été arrêtée puis abominablement torturée par des parachutistes, jour et nuit. Elle a été violée avec une bouteille d'abord, elle qui était vierge et musulmane ; elle m'écrivait des lettres : Je ne sers plus à rien, je suis à jeter», raconte-t-elle. Et d’ajouter : « Quand je l'ai vue, j'ai été absolument… enfin comme n'importe qui l'aurait été, bouleversée.

Djamila Boupacha est torturée par des parachutistes français pendant 33 jours avant d'être présentée à la justice. C’est à ce moment-là que Gisèle Halimi décide de prendre en charge sa défense. « Djamila Boupacha, militante du FLN, n’a que 21 ans, musulmane, très croyante (…)Elle a été arrêtée puis abominablement torturée par des parachutistes, jour et nuit. Elle a été violée avec une bouteille d'abord, elle qui était vierge et musulmane ; elle m'écrivait des lettres : Je ne sers plus à rien, je suis à jeter», raconte-t-elle. Et d’ajouter : « Quand je l'ai vue, j'ai été absolument… enfin comme n'importe qui l'aurait été, bouleversée.

Elle avait encore les seins brûlés, pleins de trous de cigarettes, les liens, ici (elle montre ses poignets), tellement forts qu'il y avait des sillons noirs. Elle avait des côtes cassées... Elle ne voulait rien dire, et puis elle a commencé à sangloter et à raconter un petit peu. » Gisèle Halimi rentre à l'hôtel pour préparer le procès du lendemain. Le soir même la police l’arrête et l’expulse. Elle ne peut plus plaider le procès.

En rentrant, Gisèle Halimi déclenche un énorme élan de solidarité. Elle rencontre Simone de Beauvoir, avec laquelle elle crée un comité de défense pour Djamila Boupacha qui a été le plus important pendant la guerre d'Algérie, Il comprenait Aragon, Sartre, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion. Djamila Boupacha est amnistiée en 1962, en application des accords d'Évian.

Djamel.Belbey

17:23 Publié dans Biographie, Colonies, Politique, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : djamila boupacha, héroine, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2018

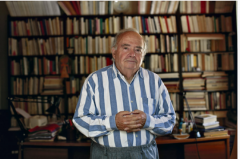

DISPARITION D'UN IMMENSE HISTORIEN : MICHEL VOVELLE

L'historien Michel Vovelle, spécialiste de la Révolution française et auteur prolifique, est décédé samedi à Aix-en-Provence à l'age de 85 ans.

Le professeur émérite à l'université de la Sorbonne Paris-I, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la révolution française était l'auteur de plus de trente-cinq ouvrages personnels traduits en une dizaine de langues, plus de quarante écrits en collaboration et plusieurs centaines d'articles.

Né le 6 février 1933 à Gallardon en Eure-et-Loire d'un instituteur et d'une institutrice, Michel Vovelle a notamment étudié aux lycées Louis-le-Grand et Henri IV à Paris, à l'Ecole normale supérieur à Saint-Cloud et à la Faculté des lettres de Paris.

Agrégé d'histoire et docteur ès lettres, il enseigna l'histoire moderne à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence à partir de 1961 puis devient professeur d'histoire de la Révolution française à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, poste qu'il occupera jusqu'en 1993.

Membre du Parti communiste, l'historien a été choisi en 1982 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, pour coordonner l'organisation de la commémoration scientifique du Bicentenaire. Une expérience dont il tirera un livre "La bataille du Bicentenaire de la Révolution française".

"Nous vivons de l'héritage de la +Grande Révolution + de 1789, comme de celui de ses prolongements", expliquait en 2017 l'historien dans une interview à l'Humanité.

Michel Vovelle : « La révolution, cette rupture dans la nécessité de changer le monde »

Le professeur émérite à l’université de la Sorbonne Paris-I, ancien directeur de l’Institut d’histoire de la révolution française, livre « des développements inédits sur une page d’histoire encore vive », celle de la commémoration du Bicentenaire en 1989, et nous éclaire sur les enjeux non consensuels et politiques de cette aventure collective.

Pourquoi écrire aujourd’hui sur ce que vous avez appelé dans votre ouvrage (1) la « Bataille du Bicentenaire de la Révolution française » ?

Michel Vovelle J’ai voulu livrer une page d’histoire encore vive après trente ans pour lutter contre l’oubli. Évoquer un pan de mémoire par la voix d’un des protagonistes. On y trouvera des développements inédits sur un événement qui a marqué la conscience collective à travers l’héritage fondateur. Cet exercice de mémoire personnelle ambitionne de transmettre le flambeau dans un combat toujours d’actualité en 2017, car la « Grande Révolution » de 1789 nous interpelle encore comme l’une de celles, sinon la seule, qui n’ont pas été remises en cause aujourd’hui. Nous vivons de son héritage, comme de celui de ses prolongements.

En quoi était-ce une bataille ? Il y a d’abord eu, bien sûr, cette offensive menée par François Furet…

Michel Vovelle Parce que cette commémoration a été tout sauf consensuelle. Elle a donné lieu à des débats et à des affrontements non seulement chez les historiens mais aussi dans le monde politique et dans l’opinion tout entière, entretenue par les médias. Sur la question de savoir s’il fallait célébrer, commémorer ou… ne rien faire du tout. Dans quelles limites chronologiques fallait-il aborder la période 1789-1793 ? Chez les politiques de gauche ou de droite, un compromis a prévalu pour conclure en 1989 le déroulement de la commémoration. Entre les pour et les contre, l’appel à l’opinion a été alimenté par les médias. Chez les historiens, un débat était engagé depuis des décennies. Il opposait à une tradition républicaine, majoritairement jacobine et jaurésienne, éventuellement marxiste, la contestation véhiculée par une lecture critique portée par François Furet et les Anglo-Saxons.

Dans cette bataille « bicentenariale », il y a différents affrontements, parfois de plusieurs ordres ou dans divers champs. Acteur principal, vous étiez au croisement de plusieurs d’entre eux, quels étaient-ils et sur quels enjeux ?

Michel Vovelle Non, je ne saurais aucunement être présenté comme « acteur principal », pas plus que « l’homme du Bicentenaire ». Mon rôle en tant que président de la commission du CNRS a été de coordonner et d’animer la préparation scientifique de la commémoration dans le cadre d’une commission mise en place entre 1982 et 1984 par le ministre Jean-Pierre Chevènement. L’antériorité et la continuité de ce travail collectif jusqu’en 1989 (et au-delà) en ont fait, au gré des aléas de la politique (présidence Mitterrand durant deux mandats, mais alternance parlementaire entre 1986 et 1988), un des pôles de l’entreprise commémorative, alors même que l’instance gouvernementale recherchait un chef : Bordaz, Baroin, Edgar Faure, Jeanneney. Dans ces limites, notre commission a réussi à faire prévaloir une idée maîtresse, au-delà même de la défense et illustration des droits de l’homme qui s’imposait d’entrée, celle d’une commémoration largement ouverte sur la place dans l’histoire d’hier à aujourd’hui de la diffusion des principes révolutionnaires à travers le monde.

Deux événements semblent en particulier avoir changé la donne des forces en présence en début de la séquence. L’un dans le champ universitaire, avec la disparition d’Albert Soboul, votre prédécesseur à la direction de l’Institut d’histoire de la révolution française (IHRF), et l’autre d’ordre politique, avec l’élection de François Mitterrand et la victoire de la gauche en mai 1981 ?

Michel Vovelle Cette question me semble, qu’on me pardonne, particulièrement étrange, pour ne pas dire plus. Comment peut-on mettre en parallèle, voire en balance, la mort d’Albert Soboul et l’élection de François Mitterrand ? Il est évident que la victoire de la gauche en 1981, puis le septennat de Mitterrand ont fourni le cadre non sans turbulences (!) dans lequel la préparation du Bicentenaire s’est inscrite. Mais la disparition de Soboul, en 1982, n’a représenté qu’un épisode non imprévisible et peu susceptible en soi d’infléchir la conduite du Bicentenaire. Si l’on veut marquer un événement, ce serait plutôt, je le dis sans vanité, lorsque j’ai été élu à sa succession, puis le choix de la part des politiques en ma personne, celle d’un communiste, fût-il quelque peu hérétique. Mais, au-delà de ma personne, c’est le jeu politique et les difficultés de la mise en place de la mission centrale qui ont importé. La victoire de la gauche en 1981, on le sait, n’a pas été suivie d’une hégémonie continue jusqu’en 1989 ; l’alternance, qui en 1987 a ramené momentanément la droite au pouvoir, a provoqué des fluctuations importantes et une grande difficulté à mettre en place une direction stable. Le président François Mitterrand n’a pas eu tout le temps les mains libres pour la conduite des opérations.

Historien de la révolution, « missionnaire patriote », vous décrivez dans le menu détail cet engagement sur tous les fronts et aux quatre coins du monde. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé ?

Michel Vovelle Je récuse, je l’ai dit, cette désignation, cadeau ambigu qui m’investit d’un rôle central qui ne fut pas le mien. Au mieux, je me présente comme un protagoniste actif dans le cadre collectif d’une commission dynamique avec des moyens modestes et des ressources limitées. Et pourtant, elle a stimulé et coordonné les initiatives et rencontres scientifiques en France et au-delà. Elle s’est accompagnée pour moi d’une campagne de contacts à l’étranger, à travers le monde. Le couronnement de cette attractivité a été le succès reconnu du Congrès mondial des historiens à Paris en juillet 1989, qui a réuni des centaines de participants, salué par le président Mitterrand. Au total, l’ampleur de la mobilisation à l’extérieur comme à l’intérieur du pays est indiscutable. Elle ne doit pas cacher l’âpreté, amplifiée par le rôle des médias, d’un conflit politique et idéologique. Il reste que le réveil du débat a témoigné de la place éminente de la « Grande Révolution » dans l’imaginaire collectif pour lequel la Révolution n’est pas « terminée ».

Vous qualifiez les « lendemains de fête » de « débandade » et évoquez même une « faillite ». Pouvait-on éviter pareille gueule de bois et ses conséquences sur les études révolutionnaires ?

Michel Vovelle Cette prise à partie me semble refléter une certaine incompréhension à partir des éléments d’un constat cependant indiscutable. Celui du succès du « furetisme » dans l’opinion et les médias (« j’ai gagné », a ainsi pu écrire Furet). Celui de la mise en cause des institutions autour de la Révolution française : attaque puis disparition de la commission Jaurès, fin douloureuse de la commission du CNRS et malaise à l’IHRF. En contrepoint, les études révolutionnaires, stimulées par le bicentenaire, se portent bien. À question brutale, réponse naïve : y avait-il une recette pour arrêter le mouvement de l’histoire ?

Certaines causes « géopolitiques » dépassent la prise en considération de la Révolution française et de la République. Comment ne pas y voir une imbrication de l’histoire ?

Michel Vovelle Il est évident que le contexte géopolitique dans lequel se déroule et surtout s’achève la période doit être signalé. Avec une fausse naïveté, je me suis parfois interrogé sur ce qu’il serait advenu si les événements qui ont remis fondamentalement en cause le monde socialiste – de Tian’anmen, au printemps 1989, à la chute du mur de Berlin, en novembre 1989 – s’étaient produits plus tôt. Le Bicentenaire à la française tel que nous avons réussi à le gérer n’a-t-il profité que d’un sursis momentané ? Alors même que, en France, les lampions étaient éteints et que, en Europe (notamment en Italie) et dans le monde, les dernières ondes célébratives finissaient de se propager, dans le monde réel apparaissaient les pousses contestataires d’aujourd’hui dans le monde arabe, les indignés, etc. Et cela, alors même que l’idée de révolution était niée dans un monde sous influence de la mondialisation ultralibérale.

En fin d’ouvrage, vous utilisez le ton de la confession : « Du fond de ma caverne… » Avez-vous des regrets ?

Michel Vovelle Je conteste le terme de confession qui n’est pas dans ma culture si ce n’est au sens rousseauiste. Ce n’est pas un plaidoyer larmoyant que j’ai voulu présenter en invoquant la fin proche de mon odyssée personnelle, qu’il était inévitable que je souligne tant elle a été un instrument investi dans le combat mené durant une décennie et au-delà. Il m’a été reproché, en refusant de donner à ce récit le « happy end » qui serait de rigueur, d’avoir fait déteindre sur un parcours qui devrait s’achever sur des lendemains qui chantent mon désenchantement personnel. Des regrets, qui n’en a pas dans le monde actuel, et pas à l’aune de sa propre personne. Mais je continue à regarder les étoiles.

Selon vous, l’homme est-il en train de gagner la bataille de la civilisation, de l’émancipation ? Que signifie ou représente aujourd’hui la Révolution ?

Michel Vovelle Qu’attendez-vous de moi ? Une profession de foi ? J’ai plus d’une fois posé la question : que pouvaient avoir en tête, en 1815, les jeunes gens de la génération des héros de Balzac ou de Stendhal au souvenir des révolutions passées, dans l’attente des révolutions à venir dont le profil peinait à se dessiner, comme il en va de même aujourd’hui dans le cadre des massacres et convulsions ? J’ai souligné dans des articles les messages balbutiés par Edgar Morin, notamment dans la Voie, ou par Stéphane Hessel, expérimentés çà et là par les indignés. Aujourd’hui, les révolutions à venir se cherchent. Sollicité de s’identifier à un héros, le promu de la nouvelle génération Macron a laissé planer le doute quelques secondes : Julien Sorel ou… Rastignac (pensais-je ?). Il a choisi de dire Julien Sorel, mais le doute plane.

11:57 Publié dans Actualité, Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel vovelle, révolution, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2018

Charles Aznavour: "Missak et Mélinée Manouchian étaient des amis intimes"

Dans le nouveau hors-série de l'Humanité consacré aux 70 ans de l'Affiche rouge et au groupe Manouchian, le chanteur nous raconte les liens étroits qui unissaient Missak et Mélinée Manouchian à la famille Aznavour. Extrait.

Dans le nouveau hors-série de l'Humanité consacré aux 70 ans de l'Affiche rouge et au groupe Manouchian, le chanteur nous raconte les liens étroits qui unissaient Missak et Mélinée Manouchian à la famille Aznavour. Extrait.

Durant la guerre, vos parents ont hébergé Missak et Mélinée Manouchian dans leur appartement parisien, rue de Navarin. Comment s’étaient-ils rencontrés?

Charles Aznavour : Nous avions autour de nous des gens comme Missak et Mélinée – jusqu’à ce qu’elle parte en Arménie – qui étaient des amis intimes. Il y avait un club qui s’appelait la JAF, la Jeunesse arménienne de France, dont Mélinée était la secrétaire. Ils étaient tous les deux orphelins. Cela les avait réunis.

Ils étaient devenus un vrai couple totalement engagé dans le Parti communiste et cela a engagé aussi ma famille. Est-ce que c’était uniquement politique ?

L’Arménie était dans le giron de la Russie communiste et les Arméniens ont eu une possibilité de vivre à peu près bien comme dans les autres pays satellites de la Russie. C’était très important pour nous. Ce que l’on faisait était simple, ma mère surtout. Mon père, je ne sais pas. Il a été obligé de fuir Paris parce qu’il était recherché. Ma mère partait avec la voiture d’enfant où des armes étaient dissimulées.

Les armes servaient, on les remettait dans la voiture, chacun quittait les lieux à toute allure et maman rentrait à la maison. Nous avons été des aides. La Résistance avait besoin d’aides qui avaient moins d’importance que d’autres, mais qui ont permis d’aider au moment où il fallait aider.

Vous étiez adolescent. Quel souvenir gardez-vous de la présence de Manouchian?

Charles Aznavour : Quand il était à la maison, il n’avait rien à faire. Il s’était amusé à m’apprendre à jouer aux échecs. Je suis resté joueur d’échecs longtemps dans ma vie. On était môme ma sœur et moi, souvent bloqué à la maison. Il y avait les rafles, la police qui venait.

On a vécu dans un immeuble au 22 rue de Navarin. Le concierge était gendarme ou policier, je ne me souviens plus. Il est certain qu’il savait ce qui se passait parce qu’il voyait des gens arriver en uniforme et repartir en civil. Au rez-de-chaussée, vivait un couple d’homosexuels juifs. Et ma sœur jouait des morceaux de musique juive pour eux. Chez nous, on connaissait la musique de toute la région, iranienne, arménienne, turque, juive. Je me souviens d’un autre couple qui a été fusillé. Ils habitaient Belleville. J’allais chez eux pour apprendre les mathématiques parce que je voulais rentrer à l’école centrale de TSF et que sans les maths, je ne pouvais pas. Je n’avais que le certificat d’études, ce n’était pas suffisant. Je crois qu’ils s’appelaient Aslanian, tous les deux engagés politiquement, tous les deux fusillés.

17:24 Publié dans Actualité, L'Humanité, Libération | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles aznavour, manouchian |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |