10/01/2019

Histoire. Explorez un continent de luttes et d’espoir

Qui connaît Gaston Magot ? Seul un paragraphe d’un livre aux pages jaunies, précieusement conservé sur une étagère de la maison familiale, retrace le parcours de mon aïeul, résistant du Lot. On savait que ce postier, en plus d’avoir eu la bonne idée d’adopter ma grand-mère, avait occupé de hautes responsabilités à la fédération postale CGT. Qu’il s’était évadé du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, en mars 1943, avant de rejoindre le maquis de Corrèze. La légende familiale disait aussi que c’est grâce à lui que notre maison s’ouvrait sur la rue Paul-Éluard et bien d’autres mondes. Et c’est à peu près tout. Le camarade Magot, disparu en 1974, est réapparu le 5 décembre 2018. Ce jour-là, le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, a mis en libre accès ses 187 412 notices biographiques sur le Net (1).

187 412 vies de révoltes et d’espoir, sur une période allant de 1789 à 1968, réunies dans les 56 volumes de ce dictionnaire créé dans les années 1950 par Jean Maitron, grand promoteur de l’histoire sociale à l’université, et publiées aux éditions de l’Atelier, ont soudainement été mises sur le devant de la scène. On a donc appris, grâce à cela, que le camarade Magot, outre sa participation au maquis de Corrèze, a aussi aidé à la création de nombreux syndicats en Mayenne et à un journal sous le Front populaire.

Tout un chacun peut découvrir les parcours de ces « obscurs et sans-grade » et de tous « ceux qui étaient demeurés le levain méconnu de l’histoire », pour reprendre les mots de Jean Maitron dans le premier tome paru, en 1964. Aujourd’hui comme hier, l’objectif du Maitron est de « mettre en valeur la dimension collective du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux. Pour en saisir la richesse, la complexité, il faut dépasser l’histoire des dirigeants, des élus, des théoriciens, pour élargir cette histoire à l’ensemble des militants », explique Paul Boulland, chercheur au CNRS et codirecteur du dictionnaire.

Parfois, ils n’ont même pas de prénom. La cantinière Lagarde a été « blessée le 23 juin 1848 sur la barricade de la rue de Chabrol », nous apprend ainsi le Maitron. On n’en saura pas plus. Qu’importe les faibles traces laissées aux archives, la citoyenne Lagarde a toute sa place dans ce panthéon des « vaincus » de l’histoire.

Idem pour les frères Durandeau. Hector et Jacques, ouvriers itinérants, appartenaient à l’organisation clandestine des papetiers en 1789. Au moulin Galibert à Burlats (Tarn), ils provoquèrent une grève, en mars, révoltés par le manque de nourriture. Avant d’être envoyé un mois et demi en prison, l’aîné a eu le temps de lancer au maître papetier : « Je me f. de vous. Vous n’avez qu’un moulin, et moi j’en ai cinq cents. » Libérés, ils reprirent leur route vers les Cévennes, puis vers Avignon, « semant des ferments de révolte », écrit Rémy Cazals, l’un des très nombreux historiens ayant travaillé à cette immense œuvre collective.

L’histoire de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort »

En allant lire les faits d’armes de Gaston Magot, on a aussi découvert le sort de son camarade Robert Goualard. Ce soudeur PTT a été arrêté le 12 novembre 1941, à 29 ans, avec sa femme, Rolande. Les gendarmes ont trouvé chez eux de la pâte à polycopier et des « brochures bolcheviques ». Il sera fusillé, six mois après son mariage, et ne connaîtra jamais son fils.

Toutes ces histoires de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort », comme l’écrit Paul Éluard, sont désormais un bien commun, accessible à tous. Comme le poète, qui voulait « montrer la foule et chaque homme en détail », le Maitron permet de comprendre la grande histoire de façon charnelle, à hauteur d’homme.

En rebondissant de liens en liens, on comprend que les vies, comme les engagements, ne se découpent pas en tranches. En témoigne le parcours d’Apolonio de Carvalho, autre grand méconnu de la Résistance. Ce Brésilien, embastillé à la suite d’une insurrection populaire dans son pays en 1935, s’engage dans les Brigades internationales aux côtés de la République espagnole. Puis c’est la retirada de l’autre côté des Pyrénées, l’internement au camp d’Argelès, à Gurs. Il s’évade et rejoint alors la Résistance française, où il devient responsable des FTP-MOI pour la zone sud.

À la Libération, ce communiste retourne au pays où il sera persécuté et torturé pendant la dictature des années 1960. Il sera réfugié en Algérie, en France, avant de participer à la création du Parti des travailleurs à São Paolo. On tombe aussi, en explorant cet immense continent des luttes, sur les combats de Jean Tillet. Fondateur du syndicat des travailleurs de la porcelaine, il a joué un rôle central dans la grande grève de 1905 à Limoges déclenchée après que les ouvrières ont dénoncé le droit de cuissage d’un contremaître... cent treize ans avant le mouvement #MeToo.

Le Maitron exprime « une vision du monde, celle de rendre toute leur place aux femmes et aux hommes qui ont été des acteurs majeurs de la transformation de la société. Cette multitude constitue la richesse du mouvement ouvrier », insiste aussi Claude Pennetier, autre codirecteur du Maitron et historien au CNRS. Militant du Parti communiste jusqu’au pacte germano-soviétique, qui l’a profondément marqué, Jean Maitron a voulu sortir l’histoire du culte de la personnalité. Et donner à voir, aussi, le parcours de tous ceux qui ont « échoué » à imposer leurs idées, qu’ils soient aussi dans les courants minoritaires ou périphériques. Anarchistes, socialistes, communistes, ou les fouriéristes qui ont fini leur vie dans des communautés « icariennes » au Texas, ces récits constituent un immense réservoir d’expériences sociales et politiques. « Chaque biographie est une manière d’interroger l’engagement. On espère que c’est comme ça que les gens vont s’en emparer », plaide Paul Boulland.

20:14 Publié dans Actualité, Biographie, Politique, Résistance, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le maitron, histoire, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2018

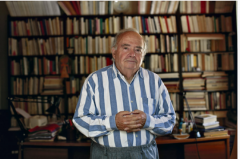

DISPARITION D'UN IMMENSE HISTORIEN : MICHEL VOVELLE

L'historien Michel Vovelle, spécialiste de la Révolution française et auteur prolifique, est décédé samedi à Aix-en-Provence à l'age de 85 ans.

Le professeur émérite à l'université de la Sorbonne Paris-I, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la révolution française était l'auteur de plus de trente-cinq ouvrages personnels traduits en une dizaine de langues, plus de quarante écrits en collaboration et plusieurs centaines d'articles.

Né le 6 février 1933 à Gallardon en Eure-et-Loire d'un instituteur et d'une institutrice, Michel Vovelle a notamment étudié aux lycées Louis-le-Grand et Henri IV à Paris, à l'Ecole normale supérieur à Saint-Cloud et à la Faculté des lettres de Paris.

Agrégé d'histoire et docteur ès lettres, il enseigna l'histoire moderne à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence à partir de 1961 puis devient professeur d'histoire de la Révolution française à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, poste qu'il occupera jusqu'en 1993.

Membre du Parti communiste, l'historien a été choisi en 1982 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, pour coordonner l'organisation de la commémoration scientifique du Bicentenaire. Une expérience dont il tirera un livre "La bataille du Bicentenaire de la Révolution française".

"Nous vivons de l'héritage de la +Grande Révolution + de 1789, comme de celui de ses prolongements", expliquait en 2017 l'historien dans une interview à l'Humanité.

Michel Vovelle : « La révolution, cette rupture dans la nécessité de changer le monde »

Le professeur émérite à l’université de la Sorbonne Paris-I, ancien directeur de l’Institut d’histoire de la révolution française, livre « des développements inédits sur une page d’histoire encore vive », celle de la commémoration du Bicentenaire en 1989, et nous éclaire sur les enjeux non consensuels et politiques de cette aventure collective.

Pourquoi écrire aujourd’hui sur ce que vous avez appelé dans votre ouvrage (1) la « Bataille du Bicentenaire de la Révolution française » ?

Michel Vovelle J’ai voulu livrer une page d’histoire encore vive après trente ans pour lutter contre l’oubli. Évoquer un pan de mémoire par la voix d’un des protagonistes. On y trouvera des développements inédits sur un événement qui a marqué la conscience collective à travers l’héritage fondateur. Cet exercice de mémoire personnelle ambitionne de transmettre le flambeau dans un combat toujours d’actualité en 2017, car la « Grande Révolution » de 1789 nous interpelle encore comme l’une de celles, sinon la seule, qui n’ont pas été remises en cause aujourd’hui. Nous vivons de son héritage, comme de celui de ses prolongements.

En quoi était-ce une bataille ? Il y a d’abord eu, bien sûr, cette offensive menée par François Furet…

Michel Vovelle Parce que cette commémoration a été tout sauf consensuelle. Elle a donné lieu à des débats et à des affrontements non seulement chez les historiens mais aussi dans le monde politique et dans l’opinion tout entière, entretenue par les médias. Sur la question de savoir s’il fallait célébrer, commémorer ou… ne rien faire du tout. Dans quelles limites chronologiques fallait-il aborder la période 1789-1793 ? Chez les politiques de gauche ou de droite, un compromis a prévalu pour conclure en 1989 le déroulement de la commémoration. Entre les pour et les contre, l’appel à l’opinion a été alimenté par les médias. Chez les historiens, un débat était engagé depuis des décennies. Il opposait à une tradition républicaine, majoritairement jacobine et jaurésienne, éventuellement marxiste, la contestation véhiculée par une lecture critique portée par François Furet et les Anglo-Saxons.

Dans cette bataille « bicentenariale », il y a différents affrontements, parfois de plusieurs ordres ou dans divers champs. Acteur principal, vous étiez au croisement de plusieurs d’entre eux, quels étaient-ils et sur quels enjeux ?

Michel Vovelle Non, je ne saurais aucunement être présenté comme « acteur principal », pas plus que « l’homme du Bicentenaire ». Mon rôle en tant que président de la commission du CNRS a été de coordonner et d’animer la préparation scientifique de la commémoration dans le cadre d’une commission mise en place entre 1982 et 1984 par le ministre Jean-Pierre Chevènement. L’antériorité et la continuité de ce travail collectif jusqu’en 1989 (et au-delà) en ont fait, au gré des aléas de la politique (présidence Mitterrand durant deux mandats, mais alternance parlementaire entre 1986 et 1988), un des pôles de l’entreprise commémorative, alors même que l’instance gouvernementale recherchait un chef : Bordaz, Baroin, Edgar Faure, Jeanneney. Dans ces limites, notre commission a réussi à faire prévaloir une idée maîtresse, au-delà même de la défense et illustration des droits de l’homme qui s’imposait d’entrée, celle d’une commémoration largement ouverte sur la place dans l’histoire d’hier à aujourd’hui de la diffusion des principes révolutionnaires à travers le monde.

Deux événements semblent en particulier avoir changé la donne des forces en présence en début de la séquence. L’un dans le champ universitaire, avec la disparition d’Albert Soboul, votre prédécesseur à la direction de l’Institut d’histoire de la révolution française (IHRF), et l’autre d’ordre politique, avec l’élection de François Mitterrand et la victoire de la gauche en mai 1981 ?

Michel Vovelle Cette question me semble, qu’on me pardonne, particulièrement étrange, pour ne pas dire plus. Comment peut-on mettre en parallèle, voire en balance, la mort d’Albert Soboul et l’élection de François Mitterrand ? Il est évident que la victoire de la gauche en 1981, puis le septennat de Mitterrand ont fourni le cadre non sans turbulences (!) dans lequel la préparation du Bicentenaire s’est inscrite. Mais la disparition de Soboul, en 1982, n’a représenté qu’un épisode non imprévisible et peu susceptible en soi d’infléchir la conduite du Bicentenaire. Si l’on veut marquer un événement, ce serait plutôt, je le dis sans vanité, lorsque j’ai été élu à sa succession, puis le choix de la part des politiques en ma personne, celle d’un communiste, fût-il quelque peu hérétique. Mais, au-delà de ma personne, c’est le jeu politique et les difficultés de la mise en place de la mission centrale qui ont importé. La victoire de la gauche en 1981, on le sait, n’a pas été suivie d’une hégémonie continue jusqu’en 1989 ; l’alternance, qui en 1987 a ramené momentanément la droite au pouvoir, a provoqué des fluctuations importantes et une grande difficulté à mettre en place une direction stable. Le président François Mitterrand n’a pas eu tout le temps les mains libres pour la conduite des opérations.

Historien de la révolution, « missionnaire patriote », vous décrivez dans le menu détail cet engagement sur tous les fronts et aux quatre coins du monde. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé ?

Michel Vovelle Je récuse, je l’ai dit, cette désignation, cadeau ambigu qui m’investit d’un rôle central qui ne fut pas le mien. Au mieux, je me présente comme un protagoniste actif dans le cadre collectif d’une commission dynamique avec des moyens modestes et des ressources limitées. Et pourtant, elle a stimulé et coordonné les initiatives et rencontres scientifiques en France et au-delà. Elle s’est accompagnée pour moi d’une campagne de contacts à l’étranger, à travers le monde. Le couronnement de cette attractivité a été le succès reconnu du Congrès mondial des historiens à Paris en juillet 1989, qui a réuni des centaines de participants, salué par le président Mitterrand. Au total, l’ampleur de la mobilisation à l’extérieur comme à l’intérieur du pays est indiscutable. Elle ne doit pas cacher l’âpreté, amplifiée par le rôle des médias, d’un conflit politique et idéologique. Il reste que le réveil du débat a témoigné de la place éminente de la « Grande Révolution » dans l’imaginaire collectif pour lequel la Révolution n’est pas « terminée ».

Vous qualifiez les « lendemains de fête » de « débandade » et évoquez même une « faillite ». Pouvait-on éviter pareille gueule de bois et ses conséquences sur les études révolutionnaires ?

Michel Vovelle Cette prise à partie me semble refléter une certaine incompréhension à partir des éléments d’un constat cependant indiscutable. Celui du succès du « furetisme » dans l’opinion et les médias (« j’ai gagné », a ainsi pu écrire Furet). Celui de la mise en cause des institutions autour de la Révolution française : attaque puis disparition de la commission Jaurès, fin douloureuse de la commission du CNRS et malaise à l’IHRF. En contrepoint, les études révolutionnaires, stimulées par le bicentenaire, se portent bien. À question brutale, réponse naïve : y avait-il une recette pour arrêter le mouvement de l’histoire ?

Certaines causes « géopolitiques » dépassent la prise en considération de la Révolution française et de la République. Comment ne pas y voir une imbrication de l’histoire ?

Michel Vovelle Il est évident que le contexte géopolitique dans lequel se déroule et surtout s’achève la période doit être signalé. Avec une fausse naïveté, je me suis parfois interrogé sur ce qu’il serait advenu si les événements qui ont remis fondamentalement en cause le monde socialiste – de Tian’anmen, au printemps 1989, à la chute du mur de Berlin, en novembre 1989 – s’étaient produits plus tôt. Le Bicentenaire à la française tel que nous avons réussi à le gérer n’a-t-il profité que d’un sursis momentané ? Alors même que, en France, les lampions étaient éteints et que, en Europe (notamment en Italie) et dans le monde, les dernières ondes célébratives finissaient de se propager, dans le monde réel apparaissaient les pousses contestataires d’aujourd’hui dans le monde arabe, les indignés, etc. Et cela, alors même que l’idée de révolution était niée dans un monde sous influence de la mondialisation ultralibérale.

En fin d’ouvrage, vous utilisez le ton de la confession : « Du fond de ma caverne… » Avez-vous des regrets ?

Michel Vovelle Je conteste le terme de confession qui n’est pas dans ma culture si ce n’est au sens rousseauiste. Ce n’est pas un plaidoyer larmoyant que j’ai voulu présenter en invoquant la fin proche de mon odyssée personnelle, qu’il était inévitable que je souligne tant elle a été un instrument investi dans le combat mené durant une décennie et au-delà. Il m’a été reproché, en refusant de donner à ce récit le « happy end » qui serait de rigueur, d’avoir fait déteindre sur un parcours qui devrait s’achever sur des lendemains qui chantent mon désenchantement personnel. Des regrets, qui n’en a pas dans le monde actuel, et pas à l’aune de sa propre personne. Mais je continue à regarder les étoiles.

Selon vous, l’homme est-il en train de gagner la bataille de la civilisation, de l’émancipation ? Que signifie ou représente aujourd’hui la Révolution ?

Michel Vovelle Qu’attendez-vous de moi ? Une profession de foi ? J’ai plus d’une fois posé la question : que pouvaient avoir en tête, en 1815, les jeunes gens de la génération des héros de Balzac ou de Stendhal au souvenir des révolutions passées, dans l’attente des révolutions à venir dont le profil peinait à se dessiner, comme il en va de même aujourd’hui dans le cadre des massacres et convulsions ? J’ai souligné dans des articles les messages balbutiés par Edgar Morin, notamment dans la Voie, ou par Stéphane Hessel, expérimentés çà et là par les indignés. Aujourd’hui, les révolutions à venir se cherchent. Sollicité de s’identifier à un héros, le promu de la nouvelle génération Macron a laissé planer le doute quelques secondes : Julien Sorel ou… Rastignac (pensais-je ?). Il a choisi de dire Julien Sorel, mais le doute plane.

11:57 Publié dans Actualité, Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel vovelle, révolution, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2017

Monde Thomas Sankara, une révolution africaine assassinée

Il refusait de voir l’Afrique croupir dans la condition d’« arrière-monde d’un Occident repu ». Cet engagement lui a coûté la vie. Le 15 octobre 1987, lors du coup d’État perpétré par son « frère » Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, était assassiné par un commando de militaires du régiment de la sécurité présidentielle.

Sur le certificat de décès officiel de cet homme de 37 ans qui redoutait, quelques semaines auparavant, « une mort violente », on peut lire cette invraisemblable mention : « mort naturelle ». Dans le fracas des kalachnikovs, un nom, encore un, venait s’ajouter à la longue liste des révolutionnaires d’Afrique éliminés avec la complicité des capitales occidentales : Patrice Lumumba au Congo, le combattant de l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert Amilcar Cabral, Ruben Um Nyobé, Félix Moumié et Ernest Ouandié au Cameroun, l’opposant marocain Mehdi Ben Barka et tant d’autres… Thomas Sankara était lucide sur toutes ces possibilités anéanties. « Une fois qu’on l’a accepté, ce n’est plus qu’une question de temps. Cela viendra aujourd’hui ou demain », prédisait-il.

BIOGRAPHIE

Thomas Sankara, né le à Yako en Haute-Volta et mort assassiné le à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabè1,2,3,4, chef de l’État de la République de Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso, de 1983 à 1987.

Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabè du au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces quatre années, il mène à marche forcée, et y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, une politique d'émancipation nationale (qui passe par exemple par le changement du nom de Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine : Burkina Faso, qui est un mélange de moré et de dioula et signifie Pays des hommes intègres), de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes.

Issu d'une famille catholique, Thomas Sankara était un « Peul-Mossi ». Son père était un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Il a suivi une formation d'officier à Madagascar et devint en 1976 commandant du centre de commando de Pô. La même année, il fait la connaissance de Blaise Compaoré avec lequel il formera le Regroupement des officiers communistes (ROC) dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukary Lingani.

En septembre 1981, il devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saye Zerbo. Il démissionnera le 21 avril 1982, déclarant « Malheur à ceux qui baillonnent le peuple ! »

Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État portait au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devint premier ministre en janvier 1983, mais fut limogé et mis aux arrêts le 17 mai, après une visite de Guy Penne, conseiller de François Mitterrand.

Un nouveau coup d'État, le 4 aout 1983 place Thomas Sankara à la présidence. Il définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son «Discours d'orientation politique», écrit par Valère Somé. Son gouvernement retira aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Il créa les CDR (Comités de défense de la révolution), qui eurent toutefois tendance à se comporter en milice révolutionnaire faisant parfois régner une terreur peu conforme aux objectifs de lutte contre la corruption.

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut assassiné lors d'un coup d'État organisé par celui qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré. Plusieurs jours plus tard, il fut déclaré «décédé de mort naturelle» par un médecin militaire. L'absence de tout procès ou de toute enquête de la part du gouvernement burkinabè a été condamnée en 2006 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un « Che Guevara » africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba.

Sources : l'Humanité, Wikipédia, Je suis mort

12:54 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas sankara, burkina faso, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |