29/12/2015

Déchéance de nationalité : le précédent de Vichy

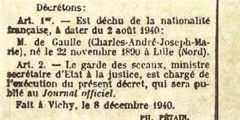

C’est un moment grave : « il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, soulignait Montesquieu en 1721. Mais le cas est rare, et, lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante ». La main des parlementaires a d’autant plus de raisons de trembler que la seule fois où la France a dénaturalisé des Français, c’était par loi du 22 juillet 1940, sous Vichy, pendant l’Occupation - juste avant de voter une loi sur le statut des juifs.

Le parallèle n’est pas absurde : « les étrangers ne doivent pas oublier que la qualité de Français se mérite », déclarait Raphaël Alibert, le ministère de la justice du maréchal Pétain, selon Le Journal des débats du 24 juillet 1940. « Etre Français, ça se mérite », écrit Robert Ménard, maire de Béziers sur le site Boulevard Voltaire. « Etre Français, ça se mérite. La nationalité française, ça se mérite. Tous les droits et les devoirs qui vont avec, ça se respecte », assurait Xavier Bertrand, secrétaire général de l’UMP, le 31 juillet 2010.

Une loi sans précédent

La loi du 22 juillet 1940 n’était en effet que la première pierre d’une législation raciste et xénophobe sans précédent dans l’histoire du pays. Un mois plus tard, le 16 août, la loi conditionnait la profession de médecin aux Français, nés de père français. Le 27 août, le décret qui punissait la propagande antisémite est abrogé. Le 3 octobre est adopté le premier Statut des juifs, qui les exclut de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement et de la presse.

La loi du 22 juillet 1940 n’était en effet que la première pierre d’une législation raciste et xénophobe sans précédent dans l’histoire du pays. Un mois plus tard, le 16 août, la loi conditionnait la profession de médecin aux Français, nés de père français. Le 27 août, le décret qui punissait la propagande antisémite est abrogé. Le 3 octobre est adopté le premier Statut des juifs, qui les exclut de la fonction publique, de l’armée, de l’enseignement et de la presse.

Le lendemain une loi prévoit l’internement des étrangers d’origine juive ; le 29 mars 1941 est créé le Commissariat aux questions juives, avant un deuxième Statut des juifs, qui allonge la liste des interdictions professionnelles. Une loi permet enfin « d’aryaniser » les biens des juifs absents – déportés – jusqu’à la loi du 11 décembre 1942 qui impose aux Juifs cette mention sur leur carte d’identité, ils étaient sommés de porter l’étoile jaune depuis le mois de juin 1942.

Le décret-loi du 22 juillet 1940 prévoyait, lui, la révision systématique de toutes naturalisations accordées depuis 1927 – 1927, parce que la loi du 10 août 1927, qui en remplaçait une fort ancienne de 1889, facilitait l’acquisition de la nationalité française en réduisant de dix à trois ans la durée de domiciliation sur le territoire (cinq ans aujourd’hui) et en multipliant les cas d’accession automatique. De fait, de 1917 à 1940, près de 900 000 personnes ont acquis la nationalité française. Nous sommes aujourd’hui dans une fourchette nettement supérieure, puisque 100 000 personnes, bon an mal an, acquièrent la nationalité française aujourd’hui (105 613 en 2014 selon l’INSEE).

Naturalisation et acquisition de nationalité

La loi de 1940 était ambiguë : elle portait officiellement sur « la révision des naturalisations » mais son article premier évoquait « la révision de toutes les acquisitions de nationalité française ». C’est très différent, la naturalisation et l’acquisition de nationalité n’ont rien à voir. Numériquement d’abord, les acquisitions de nationalité sont deux fois plus nombreuses que les naturalisations. Juridiquement ensuite, les enfants de parents naturalisés français sont Français, alors que les personnes naturalisées sont nées étrangères.

La loi de 1940 était ambiguë : elle portait officiellement sur « la révision des naturalisations » mais son article premier évoquait « la révision de toutes les acquisitions de nationalité française ». C’est très différent, la naturalisation et l’acquisition de nationalité n’ont rien à voir. Numériquement d’abord, les acquisitions de nationalité sont deux fois plus nombreuses que les naturalisations. Juridiquement ensuite, les enfants de parents naturalisés français sont Français, alors que les personnes naturalisées sont nées étrangères.

Le code civil français prévoit déjà la déchéance de nationalité d’un binational « s’il se comporte en fait comme le national d’un pays étranger », même s’il n’a pas été condamné (article 23-7) : une disposition étonnante - pour ne pas dire plus - quasiment tombée en désuétude et qui n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel. L’article 25 prévoit lui une déchéance de nationalité pour les condamnés à « un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », pour trahison – ou pour s’être soustrait aux obligations du service national, une disposition qui pourrait toucher nombre de quinquagénaires aujourd’hui.

« Même s’il est né Français »

Il ne s’agit dans le code civil que de déchoir de leur nationalité des étrangers qui ont acquis la nationalité française. Le projet de révision constitutionnelle va plus loin : François Hollande l’a bien précisé le 16 novembre devant le Congrès, « nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né Français, je dis bien même s’il est né Français, dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité ».

Il y a une différence, mais de taille, avec la loi du 22 juillet 1940 : il n’est question aujourd’hui de déchoir de leur nationalité que les binationaux, et non pas tous les Français. Le chef de l’Etat n’a pas le choix – la loi Guigou de 1998 interdit de créer des apatrides, la ministre l’a fait ajouter dans ce fameux article 25 du code civil. Par ailleurs, François Hollande ne veut déchoir un binational que « lorsqu’il est définitivement condamné pour acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ou « pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme », alors que Philippe Pétain entendait réviser « toutes les acquisitions de nationalité française ».

A noter d’ailleurs la distinction que fait la loi entre les atteintes aux intérêts fondamentaux du pays et le terrorisme. Le terrorisme trouve là une existence juridique propre et entre pour la première fois dans la Constitution, notre loi fondamentale – l’organisation Etat islamique n’imaginait sans doute pas qu’elle amènerait la France à changer sa loi suprême.

Des magistrats pour les basses besognes

La loi de 1940, comme toujours, a pris soin de s’entourer de précautions d’apparence juridique, et a laissé à une commission, composée par le garde des sceaux, le soin de donner un avis sur chaque déchéance de nationalité. La décision de dénaturalisation est prise, après avis de la commission, par décret du ministre de la justice. La loi ajoute une mention qui fait froid dans le dos : « cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l’intéressé ». Une commission est donc mise en place – Vichy a toujours trouvé un magistrat pour les basses besognes -, elle est présidée par un conseiller d’Etat, et compte neuf autres membres, un magistrat de la Cour de cassation, quatre magistrats de cours d’appel, un représentant du ministère des affaires étrangères, un autre du ministère de l’intérieur, un troisième de la défense, un dernier du secrétariat d’Etat à la jeunesse et la famille.

Pendant quatre ans, la Commission va exclure de la communauté française 15154 personnes, dont le Journal officiel va publier les listes – un peu moins de la moitié auraient été juifs, encore qu’il soit difficile de l’établir. C’est peu, sur le nombre de personnes susceptibles d’être déchues (900 000) – c’est que la Commission, même si la loi n’en soufflait mot, était d’abord dirigée contre les juifs. Les étrangers juifs étaient depuis octobre 1940 internés dans un camp spécial ou en groupement d’étrangers – les dénaturalisés aussi. Le premier convoi de déportés (27 mars 1942) change la nature de la dénaturalisation, c’est bien vers la mort que les sages de la commission envoyaient désormais les déchus juifs de la nationalité.

Alibert condamné à mort et gracié

Bernard Laguerre (les dénaturalisés de Vichy, 1940-1944, Vingtième siècle, revue d’histoire, n°20, octobre-décembre 1988) voit ainsi trois phases dans l’application de la loi du 22 juillet 1940. Une première, de juillet 1940 à mars 1942, purement française, « les retraits de nationalité sont en effet effectués au nom des critères propres à l’idéologie de la Révolution nationale », où l’on épure le pays en enferment les déchus dans des camps d’internement.

Une seconde, de l’été 1942 à l’été 1943, où l’Etat français, par le biais de la dénaturalisation, rend possible la déportation de personnes qui auraient autrement bénéficié de sa protection. Une troisième enfin, de l’automne 1943 à 1944, alors que les Nazis ont aboli toute distinction entre juifs français et juifs étrangers. La commission continue pourtant tranquillement à dénaturaliser, parce que, explique Bernard Laguerre, « on ne dénaturalise pas en fonction de la politique allemande, on dénaturalise au nom d’une certaine idée de la France et des Français ».

Raphaël Alibert, le garde des sceaux de la loi de 1940, a été condamné à mort par contumace à la Libération. En exil en Belgique, il a été gracié par le général de Gaulle en 1959. En 1945, le procureur général André Mornet a requis la peine de mort contre Pierre Laval et le maréchal Pétain. Il avait été membre de la commission de dénaturalisation du régime de Vichy.

09:34 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déchéance de nationalité, pétain |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2015

Auschwitz… par Louis Aragon

Moi, si je veux parler, c’est afin que la haine

Moi, si je veux parler, c’est afin que la haine

Ait le tambour des sons pour scander ses leçons

Aux confins de Pologne, existe une géhenne

Dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson.

Auschwitz ! Auschwitz ! Ô syllabes sanglantes !

Ici l’on vit, ici l’on meurt à petit feu.

On appelle cela l’extermination lente.

Une part de nos cœurs y périt peu à peu

Limites de la faim, limites de la force :

Ni le Christ n’a connu ce terrible chemin

Ni cet interminable et déchirant divorce

De l’âme humaine avec l’univers inhumain…

Puisque je ne pourrais ici tous les redire

Ces cent noms, doux aux fils, aux frères, aux maris,

C’est vous que je salue, en disant en cette heure la pire,

Marie-Claude, en disant : Je vous salue Marie.

A celle qui partit dans la nuit la première,

Comme à la Liberté monte le premier cri,

Marie-Louise Fleury, rendue à la lumière,

Au-delà du tombeau : je vous salue Marie. …

Les mots sont nuls et peu touchants.

Maïté et Danielle…Y puis-je croire ?

Comment achever cette histoire ?

Qui coupe le cœur et le chant ?

Aragon écrivit ce texte en 1943, le 6 octobre…

NOTES

Danielle, c’est Danielle Casanova, Maîté n’est autre que Maï Politzer, et Marie-Claude s’avère être Marie-Claude Vaillant-Couturier. Toutes de brillantes intellectuelles communistes, des Résistantes aussi. Elles furent déportées à Auschwitz au sein d’un convoi parti de Romainville le 24 janvier 1943 comprenant 230 femmes, des Résistantes communistes, gaullistes ou des conjointes de Résistants, le fameux « convoi des 31.000 ». 49 survivantes. Parmi les mortes, Danielle Casanova et Maï Politzer, décimées par une épidémie de typhus – autre moyen de régulation des effectifs du Lager par les S.S..

Aragon, traumatisé, ne put que crier sa rage, sous le pseudonyme révélateur de « François la Colère » – . Toute à sa tristesse, il commit une erreur de détail, ce faisant, parlant de Marie-Louise Fleury au lieu de Marie-Thérèse Fleury. J’y reviens plus bas, car cette petite erreur de sa part va nous donner la possibilité de déterminer la source du poème.

La deuxième strophe permet de faire la lumière de ce qu’Aragon connaissait sur Auschwitz : « Ici l’on vit, ici l’on meurt à petit feu/On appelle cela l’extermination lente ». Un tel passage tendrait à indiquer que le poète communiste ignorait la présence de chambres à gaz à extermination rapide dans ce Lager, et l’assimilait à un camp de concentration où les déportés mouraient en esclaves, accablés de douleur, affamés et assoiffés, brutalisés par les S.S. (« Limites de la faim, limites de la force »).

Il est vrai que la première mention du nom d’Oswiecim – Auschwitz, en polonais – dans la presse internationale date, si je ne m’abuse, du 25 novembre 1942 (Raul Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe, Gallimard, coll. Folio-Histoire, 1991, p. 965-966). Ce jour là, dans un article qui n’est pourtant pas paru en « une », le New York Times évoquait le meurtre programmé des Juifs de Pologne dans les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka : les nazis avaient déjà tué, précisait le Times deux millions de Juifs.

Enfin, l’article mentionnait la présence de chambres à gaz sur l’ancienne frontière russe, et de fours crématoires à Oswiecim. Les Alliés avaient, à cette date, reçu une moisson de renseignements de la part de la Résistance polonaise, de leurs services de décryptage des codes nazis et d’autres fuites, sur la politique nazie d’extermination (voir Richard Breitman, Official Secrets. What the Nazis planned, what the British and Americans knew, Hill & Wang, 1998). Mais elles se noyaient dans une masse d’autres données relatives aux massacres et aux famines touchant l’Europe orientale et l’U.R.S.S. occupée. Les Américains et les Britanniques ne surent pas faire le tri, ou ne réalisèrent pas ce qu’impliquait un tel scoop.

L’information selon laquelle les Juifs étaient supprimés par gaz en Pologne occupée fut introduite en France à l’automne 1942. Sans préciser le nom d’aucun camp, le journal clandestin J’accuse mentionnait ces gazages. D’autres journaux reprirent la nouvelle à leur compte. C’est au mois de mars 1943 que J’accuse, pour la première fois en France, cita le nom d’Auschwitz, mais l’assimiaite à un camp de concentration (mort lente), et non à un camp d’extermination (mort à l’arrivée). Or, Auschwitz était un camp mixte, camp de travail et site d’annihilation de masse.

L’émission de la B.B.C. Les Français parlent aux Français mentionna les camps d’extermination le 8 juillet 1943. Il fallut attendre le 17 août pour que cette émission évoquât assez précisément Auschwitz, à partir du témoignage d’un évadé recueilli par la Résistance polonaise.

Mais l’information avait déjà été diffusée en France par le biais de tracts. Comme le note l’historienne Claudine Cardon (Un témoignage sur l’horreur d’Auschwitz. Le tract du Front national de lutte pour la libération de la France) :

[En mai 1943, N.D.L.R.], un tract édité par le Comité directeur du Front national de lutte pour la libération de la France (zone Sud), créé par le Parti communiste clandestin [ledit Front national ne doit surtout pas être confondu avec notre F.N. actuel, N.D.L.R.L.], était distribué sous le titre : Un cas parmi mille. On constate que ce tract est composé de trois parties, dont la première est consacrée aux « 31.000 » ou, plus exactement, aux « cent femmes françaises [qui] furent emmenées en janvier dernier du fort de Romainville ». Il cite les noms de huit d’entre elles et notamment Maï Politzer, Hélène Solomon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Danielle Casanova. Il annonce que ces cent femmes se trouvent à Auschwitz alors que depuis leur départ vers l’Est en janvier 1943, personne n’avait reçu de leurs nouvelles jusqu’à ce qu’en mai, les parents de Marie-Thérèse Fleury soient avisés par les autorités occupantes que leur fille était décédée dans ce camp.

La seconde partie du tract contient, pour l’essentiel, une description du camp d’Auschwitz occupant la moitié du tract et tirée du témoignage d’un homme qui vécut 4 mois dans ce camp. Cette description du camp est la première à paraître en France dans la presse clandestine.

Claudine Cardon précise, s’agissant de Marie-Thérèse Fleury :

En réalité, les parents de M.-T. Fleury avaient été informés, en avril 1943, par un télégramme rédigé ainsi : « Marie-Thérèse Fleury décédée le 16 avril 1943, insuffisance myocarde, à l’hôpital d’Auschwitz ». D’autres familles de « 31.000 » avaient été prévenues de la mort de leur parente à la même époque et dans des conditions similaires (Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, Editions de Minuit, 1965 et 1985). Cette date est confirmée par Les livres des Morts d’Auschwitz (Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, 1995).

C’était à cette déportée que s’adressait Aragon dans une espèce de symbiose laïco-christique, à ceci près qu’il l’appela Marie-Louise, au lieu de Marie-Thérèse.

Par la suite, les communistes diffusèrent un mémorandum détaillant les conditions de vie à Auschwitz mais sans mentionner les chambres à gaz – l’évadé polonais à la base de cette description ne les décrivait pas parce qu’elles n’étaient peut-être pas encore pleinement élaborées à la date de sa fuite. Au contraire, le mémorandum soulignait que les Polonais qualifiaient Auschwitz de « camp de l’exécution lente ». Propos qu’Aragon reprit dans le vers « On appelle cela l’extermination lente ».

Ainsi, Aragon s’inspira de sources polonaises, transmises à Londres, puis relayées en France par la Résistance communiste en mai-juin 1943 et reprises par la B.B.C. en juillet. Lui-même communiste, il ne pouvait qu’y avoir accès. D’où son poème, qui ignore – et pour cause : ses sources n’en faisaient pas mention – l’existence des chambres à gaz dans ce camp précis. Mais il ne pouvait manquer d’ignorer le fait pour les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka, à propos desquels des renseignements précis et fiables avaient été diffusés depuis 1942. Là encore, reste à évaluer l’impact de cette information « extraordinaire » sur les territoires euopéens occupés. Les crimes nazis étaient si nombreux, l’extermination des Juifs paraissait si « incroyable », parce que si inconcevable…

Nicolas Bernard

Photo ML

18:04 Publié dans Déportation, Deuxième guerre mondiale, Livre, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auschwitz, casanova, aragon, poème |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2015

APOCALYPSE STALINE : L'HISTOIRE REINVENTEE PAR FRANCE TELEVISION !

Svetlana Aleksievitch, conseillère en « témoignages » Isabelle Clarke admet qu’« Apocalypse Staline » ne relève pas de la catégorie de l’histoire, elle le revendique même.

Conclusion

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot.

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot.

Derniers ouvrages parus : L’intégration européenne de la France. La tutelle de l’Allemagne et des Etats-Unis, (Le Temps des cerises, 2007). De Munich à Vichy, l’assassinat de la 3e République, 1938-1940 (Armand Colin, 2008). Le Vatican, l’Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide (1914-1955) (Armand Colin, 2010). Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930 (Armand Colin, 2010). Aux origines du carcan européen, 1900-1960. La France sous influence allemande et américaine (Delga-Le Temps des cerises, 2014).

11:42 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre, International, Libération, Révolution | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : apocalypse staline, france télévision, annie-lacroix riz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |