24/04/2015

Être gay ou lesbienne au temps du nazisme

Le 70e anniversaire de la Libération est aussi l’occasion de commémorer les victimes de la persécution nazie, dont celles, longtemps oubliées, qui furent déportées parce qu’homosexuelles. Et d’évoquer ce que l’on sait sur la vie des gays et des lesbiennes aux quatre coins de l’Europe durant cette sombre période.

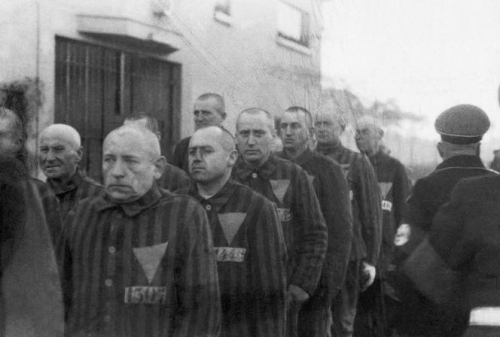

C’est désormais un fait avéré : entre 1933 et 1945, les hommes homosexuels ont payé un lourd tribut à la barbarie des nazis qui voulaient « purifier » la « race aryenne » de ce « vice contagieux ». Accusés d’avoir enfreints le paragraphe 175 du code pénal allemand, selon lequel « un homme qui commet un acte sexuel avec un autre homme est puni de prison » 1, entre 50 000 et 100 000 hommes, principalement allemands, ont été incarcérés durant le IIIe Reich. Plusieurs milliers d’autres furent internés dans des instituts psychiatriques. Enfin, entre 5 000 et 10 000 hommes, soupçonnés d’avoir des pratiques homosexuelles, furent déportés en camps de concentration. Et deux tiers d’entre eux y sont morts. « Ces détenus, qui portaient le triangle rose, étaient particulièrement maltraités. Ils étaient affectés aux commandos de travail les plus rudes, par exemple à la “carrière” à Buchenwald ou à la “briqueterie” à Sachsenhausen. Dans certains camps, ils servirent aussi de cobayes aux “médecins” qui tentaient de les “guérir” ou de les “neutraliser” en les émasculant », explique le sociologue Régis Schlagdenhauffen, chercheur au laboratoire Identités, relations internationales et circulations de l’Europe (Irice) et membre du Labex Écrire une histoire nouvelle de l’Europe (EHNE)2.

Une période de forte répression

Si, en Allemagne, cette page de l’histoire est aujourd’hui bien documentée par les chercheurs, qu’en est-il de la vie des gays et des lesbiennes à cette époque dans les autres pays d’Europe ? C’est pour faire le point sur le sujet qu’un colloque3, organisé par Régis Schlagdenhauffen, a réuni historiens et sociologues au CNRS le 27 mars. « Tout d’abord, il faut le rappeler, l’Allemagne ne fut pas le seul pays où l’homosexualité masculine a été plus sévèrement réprimée à cette période, souligne Fabrice Virgili, historien au laboratoire Irice, également membre du Labex EHNE. Tout en prenant des formes variables, la répression s’est aussi organisée dans les régions et pays annexés par l’Allemagne (Autriche, Bohême-Moravie et Alsace-Moselle), et cela soit en vertu de la législation antérieure, soit de celle du Reich. » En Moselle, et surtout en Alsace, si le paragraphe 175 n’est introduit qu’en 1942, les homosexuels français deviennent des cibles.

Selon Frédéric Stroh, historien à l’université de Strasbourg et au Centre Marc-Bloch4, plusieurs centaines d’entre eux seront expulsés vers la France non annexée dès 1940 ; d’autres sont envoyés en détention, dont au moins 77 au « camp de rééducation » de Schirmeck, et quelques-uns en camps de concentration (Struthof). En Autriche, depuis 1852 (et jusqu’en 1971 !), le paragraphe 129 I b du code pénal interdisait « la fornication contre-nature entre les personnes de même sexe ». Mais, là encore, avec l'Anschluss, la répression s'accentue : en plus de l’instauration de tribunaux d’exception nazis et des exactions de la Gestapo, les juges viennois condamneront plusieurs centaines d’hommes.

Que sait-on de la répression des amours entre femmes ? « Focalisées sur l’Allemagne nazie, les recherches s’étaient jusqu’alors surtout intéressées à la déportation des hommes homosexuels. Et c’était primordial d’un point de vue mémoriel », insiste Fabrice Virgili. Certes, il est vrai, « seulement » quelques dizaines de femmes furent déportées pour lesbianisme. Parce qu’aux yeux des nazis, leur homosexualité ne les empêchait pas d’engendrer de petits Aryens, elle ne fut jamais pénalisée par la loi allemande5. Mais, après une période d’extraordinaire liberté dans le Berlin des années 1920, les lesbiennes allemandes durent rentrer dans le rang ou… dans l’ombre. Parallèlement, dans les pays où s’appliquait le code pénal autrichien, l’un des seuls d’Europe à prohiber les rapports lesbiens (paragraphe 129 I b), quelques centaines de femmes furent inquiétées : « Entre 1938 et 1945, 79 d’entre elles furent poursuivies pour fornication contre-nature par le tribunal de Vienne… », précise Johann Kirchknopf, historien à l’Institut für Wirtschafts und Sozialgeschichte. Selon le chercheur Jan Seidl, de la Société pour la mémoire queer, à Prague, elles furent également visées en Tchécoslovaquie, notamment dans le Protectorat de Bohême-Moravie.

Une vie dans la clandestinité

Et ailleurs ? Tandis qu’au front la proximité des combats peut inciter les soldats à nouer des relations intimes, à l’arrière, dans les autres pays non occupés ou « neutres », c’est souvent dans la clandestinité que gays et lesbiennes poursuivent leur vie amoureuse. Ainsi, selon la sociologue madrilène Raquel Osborne, nombre d’homosexuelles espagnoles développèrent des stratégies de dissimulation, dans un régime où les femmes étaient « au service de la famille et du patriarcat ». « Ces femmes menaient une double vie : d’un côté, une existence “correcte”, suivant le modèle hétéronormatif imposé par la dictature franquiste, de l’autre, la vie qui les intéressait, cachée sous la surface », explique-t-elle. Faux mariages avec des amis homos ou des protecteurs hétéros, célibat de façade, ils et elles parvenaient ainsi à se créer des espaces et des lieux de liberté tout en respectant, en apparence, les diktats sociaux exacerbés par le conflit.

Les modes de vie des homosexuels européens, hommes et femmes, à cette période de l’histoire restent encore largement à étudier… « Mais il faut aussi faire progresser la question de la commémoration des victimes des LGBTphobies, qui, considérées comme “déviantes”, ont longtemps été écartées des cérémonies du souvenir. Car, tandis que des monuments leur rendent hommage dans de nombreuses villes du monde, de New York à Berlin en passant par Tel Aviv, ce n’est toujours pas le cas en France. Cela n’entre-t-il pas en contradiction avec les idéaux de notre République ? », s’interroge, à juste titre, Régis Schlagdenhauffen.

Notes

-

1. En vigueur depuis 1871, il fut révisé le 28 juin 1935 (version citée).

-

2. Unité CNRS/Univ. Panthéon-Sorbonne Paris-I/Univ. Paris-Sorbonne.

-

3. Le colloque « Être homosexuel en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale » a été organisé par le Labex EHNE avec le soutien du Conseil de l’Europe.

-

4. Unité CNRS/MAEE/Bundesministerium für Bildung und Forschung/MESR/Humboldt-Universität zu Berlin.

-

5. Lire les travaux de l’historienne allemande Claudia Schoppmann.

Publié dans le journal du CNRS

20:18 Publié dans Déportation, Deuxième guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, homosexuels |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2015

Auschwitz: 70 ans après, un libérateur de l’Armée rouge se souvient de l’horreur

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur ..

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur ..

Ce qui frappa Ivan Martynouchkine, c’est le silence, une odeur de cendres et cet immense camp de plusieurs kilomètres de long, comme il n’en avait jamais vu. Mais jusqu’aux derniers instants, ce soldat soviétique ne se doutait pas de l’horreur qu’il découvrirait derrière les barbelés d’Auschwitz.

«J’ai d’abord pensé que nous étions devant un camp allemand», se souvient ce vétéran de l’Armée rouge, encore alerte malgré ses 91 ans, qui commandait une unité de la 60e armée soviétique et reçut l’ordre de pénétrer dans ce qui devint plus tard le symbole de la Shoah, du génocide perpétré par les Nazis.

«Personne ne savait, à l’époque. Ni les soldats, ni les officiers. Seuls les plus haut gradés de l’état-major en avaient peut-être entendu parlé», rappelle-t-il. Entre 1940 et 1945, 1,1 million de déportés, dont une immense majorité de juifs, périrent dans le camp de la mort.

Ivan Martynouchkine avait alors 21 ans, et se battait depuis deux ans déjà sur le front de l’est, participant à la reconquête de l’Ukraine avec le «Premier front ukrainien» au sein d’une division d’infanterie.

Le 27 janvier 1945 devait être une journée comme les autres. La veille, les canons tonnaient quelques kilomètres au loin et Ivan, comme ses camarades, imaginait qu’une nouvelle bataille s’annonçait.

A Auschwitz, ordre fut donné de d’abord fouiller les lieux et ses environs, maison par maison, par peur d’une résistance nazie. «Puis nous avons commencé à apercevoir des gens derrière les barbelés. C’était dur de les regarder. Je me souviens de leurs visages, de leurs yeux surtout, qui trahissaient ce qu’ils avaient vécu. Mais en même temps, ils réalisaient qu’on était là pour les libérer.»

Quand les soldats pénètrent dans le camp, il ne reste que 7.000 déportés, les plus faibles. Les autres ont été évacués vers Loslau (aujourd’hui Wodzislaw Slaski, en Pologne), une «marche de la mort» qui restera dans les mémoires des détenus y ayant survécu comme pire encore que ce qu’ils avaient enduré dans les camps.

– Libérateurs «ukrainiens» ou «soviétiques» ? –

Mais en 1945, l’armée soviétique devait poursuivre sa marche en avant. Ivan Martynouchkin apprendra la fin de la guerre depuis un hôpital tchèque, après avoir été blessé à deux reprises. Et ce n’est qu’après des mois de travail des autorités soviétiques et polonaises, fouillant les archives d’Auschwitz, qu’il ne prendra réellement conscience de la réalité du camp qu’il avait libéré.

Il y retournera ensuite à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des commémorations de libération d’Auscwhitz. En 2010, il fait même le voyage à bord de l’avion présidentiel de Vladimir Poutine, un souvenir dont il garde précieusement la photo dans son salon.

Mais Ivan Martynouchkine garde aussi le souvenir du discours du président du Parlement européen de l’époque, le Polonais Jerzy Buzek. «Il nous avait presque comparés à une armée d’occupation, alors que nous étions venus libérer la Pologne», répète-t-il, preuve supplémentaire que deux décennies ans après la chute du mur de Berlin, le fossé entre la Russie et les anciens pays du bloc socialiste reste toujours aussi profond.

Mercredi, le ministère polonais des Affaires étrangères Grzegorz Schetyna a lancé une nouvelle polémique, en affirmant qu’Auschwitz a été libéré par des Ukrainiens. Une affirmation qui, dans son agréable salon des faubourgs de Moscou, fait bondir le vétéran.

«Un de mes camarades le plus proche était Géorgien. Il y avait des Kazakhs, des Arméniens et bien sûr des Ukrainiens, mais nous étions avant tout une armée internationale. Nous étions tous unis, nous appartenions au peuple soviétique», réagit l’ancien soldat qui, après la guerre, travailla comme ingénieur à la conception de la bombe atomique soviétique.

«Je ne veux pas lui répondre. A vrai dire, j’ai honte pour lui», répète encore Ivan qui, malgré tout, participera cette année encore aux commémorations de la libération d’Auschwitz, le 27 janvier.

http://www.20minutes.fr/monde/russie/1525158-auschwitz-70...

09:42 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Libération, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : auschwitz, libération, armée rouge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2014

Le chant de David Foenkinos à Charlotte Salomon

David Foenkinos Prix Renaudot 2014 a fait sa rentrée littéraire avec une biographie romancée, celle de Charlotte Salomon, morte en octobre 1943 dans les chambres à gaz à Auschwitz à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle était enceinte. L'auteur de "La délicatesse" recompose la vie de cette artiste qu'il aime dans une forme littéraire inattendue, qui ressemble à un long chant. Un pari réussi.

L'histoire : c'est celle de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à l'âge de vingt-six ans dans les chambres à gaz d'Auschwitz. "Charlotte a appris à lire son nom sur une tombe". Première phrase qui sonne comme l'annonciation d'un funeste destin. Pour apprendre à connaître Charlotte, David Foenkinos remonte le fil, jusqu'au temps d'avant sa naissance, avec l'histoire d'une famille et d'une filiation maudite. "Il y a eu la mère de ta grand-mère. / Elle a essayé de se tuer tous les jours. Perdant huit ans, tous les jours, oui ! / Et puis il y a eu son frère" … La liste est longue : la fille du frère de la grand-mère, l'oncle de la grand-mère, sa sœur, et le mari de sa sœur, son neveu. Et puis sa tante qui s'appelait Charlotte, puis sa mère, puis plus tard encore, sa grand-mère.

"En 1933, la haine accède au pouvoir"

Devant sa tombe, on dit à Charlotte que sa tante s'est noyée. "Tel est le premier arrangement avec la réalité. / Le début du théâtre". Il y en aura d'autres. Quand sa mère se jette par la fenêtre, on dit à Charlotte qu'elle a été foudroyée par une grippe. "Ce n'est pas grave, dit-elle. / Maman m'avait prévenue. / Elle est devenue un ange."

Le père se remarie avec Paula, une cantatrice célèbre. Éclaircie et consolation. Mais Charlotte grandit, et le monde sombre peu à peu dans la violence et le chaos. "En janvier 1933, la haine accède au pouvoir". Premières humiliations, premières lois anti-juives. Cet été là, Charlotte fait un voyage en Italie avec ses grands-parents. C'est une révélation. Le dessin entre dans sa vie. "Il existe un point précis dans la trajectoire d'un artiste. / Le moment où sa propre voix se fait entendre. / La densité se propage en elle, comme du sang dans de l'eau"…

La jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin et tombe amoureuse d'Alfred, le professeur de chant de Paula. Les évènements s'enchaînent : Nuit de Cristal, Munich, la guerre. Son père choisit pour Charlotte l'exil dans le sud de la France. La jeune femme rejoint ses grands-parents à Villefranche-sur-mer, à L'Ermitage, la maison d'Otillie Moore, une riche américaine qui accueille des réfugiés.

"Vie ? ou Théâtre ?"

En 1940 la grand-mère de Charlotte se suicide à son tour. La jeune femme est internée avec son grand-père dans le camp de Gurs. C'est après sa libération qu'elle compose en quelques mois son œuvre autobiographique "Leben, oder Theater?" (Vie? ou Théâtre). Elle y mêle peintures, textes, citations et musique. Elle fait aussi des dizaines de portraits de son amoureux Alfred… "C'est toute ma vie", dit-elle à un ami médecin à qui elle confie son œuvre (plusieurs centaines de gouaches et textes peints) rassemblée dans une valise.

Le romancier raconte avoir découvert l'œuvre de Charlotte Salomon "par le plus grand des hasards", et en avoir été bouleversé. "Le dénouement inattendu de mes attirances", dit-il. "Tout était là. / Dans un éclat de couleurs vives". Tout au long du récit, David Foenkinos est là. Il guide le lecteur sur les traces de Charlotte Salomon". De nombreux romans de la rentrée font une place au "je", le "je" d'un écrivain faisant partie de l'histoire (Carrère, Nothomb, Reinhardt, Joncour). Le "je" Foenkinos dans "Charlotte" est léger, une présence discrète et réconfortante. Un "je" admiratif, presque amoureux.

Le romancier guide le lecteur dans cet entrelacs de drames ajoutés les uns aux autres. "Pour l'instant restons avec Charlotte. / La première Charlotte. / Elle est belle, avec de longs cheveux noirs comme des promesses"… Avec délicatesse, l'écrivain déroule son récit, phrases courtes jetées les unes derrière les autres et retour systématique à la ligne, comme pour donner au lecteur le temps de reprendre son souffle à chaque pas qu'il fait dans la vie tragique de Charlotte Salomon.

David Foenkinos a donné à son récit la forme d'un long et beau chant, celui d'une vie mal commencée, puis massacrée par la barbarie nazie. 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les camps nazis. L'un de ces êtres était Charlotte Salomon. En même temps qu'il lui rend hommage, le romancier lève le voile sur le mystère d'une œuvre, en sillonnant le terreau qui l'a fait naître. Un roman fort de la rentrée 2014.

Charlotte David Foenkinos (Gallimard – 220 pages – 18,50 euros)

Extrait :

"Au retour de la Belle Aurore, tout change.

Charlotte se sent plus que jamais envahie par l'urgence.

Il faut agir sans perdre de temps.

Son trait est plus vif encore.

De nombreuses pages ne comportent que du texte.

Il faut raconter l'histoire de sa famille.

Avant qu'il ne soit trop tard.

Certains dessins sont d'avantage des croquis.

Elle ne peint pas, elle court.

Cette frénésie de la seconde moitié de l'œuvre est bouleversante.

Une création au bord du précipice.

Recluse, maigrie, apeurée, Charlotte s'oublie et se perd.

Jusqu'au bout.

Dans une lettre elle écrira ces mots de conclusion :

J'étais tous les personnages dans ma pièce.

J'ai appris à emprunter tous les chemins.

Et ainsi je suis devenue moi-même."

Sources Culturebox-France Télévision

Critique E-Mosaïque-Mosaik Radio : Charlotte a obtenu les Prix Renaudot et aussi Goncourt des Lycéens. Ces prix sont largement mérités. Le récit est captivant, l'écriture brillante, et le rappel historique sur cette période de l'histoire dramatique important 70 ans après l'anniversaire de la libération des camps de déportation.

10:39 Publié dans Biographie, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlotte salomon, déprtation, prix renaudot, david foenkinos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |