17/07/2022

Les enfants de la rafle du Vel d’Hiv

12:33 Publié dans Déportation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déportation, enfants |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2020

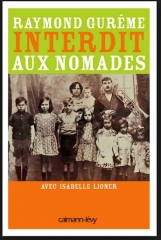

Disparition. Raymond Gurême, la voix des Tziganes s’est éteinte

« Toujours debout, jamais à genoux. » Cette phrase, qu’il répétait souvent, résume à elle seule Raymond Gurême. À 94 ans, ce militant contre l’injustice, dernier témoin de l’internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort le 24 mai dernier. « C’était un personnage très proche des gens, qui avait beaucoup d’humour, de joie de vivre et qui dégageait un charisme et une énergie extraordinaires », se souvient Saimir Mile, porte-parole de la Voix des Roms, dont Gurême était le président d’honneur. Malgré son âge, il était encore présent, le 16 mai dernier, lors du rassemblement annuel en mémoire de l’insurrection tzigane du camp d’Auschwitz-Birkenau, en 1944. Avec son éternel chapeau sur la tête, le petit homme sec aux yeux pétillants y invitait encore les jeunes à « ne pas avoir peur, parce que la peur n’évite pas le danger ».

Témoin d’une histoire oubliée, il n’a cessé, des écoles de France jusqu’au Conseil de l’Europe, de raconter avec humour et générosité ce douloureux passé. « Raymond disait,“ Je ne me bats pas pour une ethnie, mais pour la justice sociale. ” C’est quelqu’un qui n’a jamais accepté d’être opprimé et qui a toujours trouvé le moyen de se libérer », se souvient François Lacroix, membre du Collectif pour la mémoire de l’internement à Linas-Montlhéry. Pour Anina Ciuciu, avocate et auteure de Je suis tzigane et je le reste, « Raymond Gurême voyait l’antitziganisme comme faisant partie d’un tout. C’était quelqu’un du peuple. La misère sociale et toutes les formes de racisme le révoltaient ».

Des évasions à répétition

La vie de Raymond Gurême tient du roman d’aventures. Les premières années de ce fils de forains, né en 1925, évoquent la chanson d’Aznavour, Viens voir les comédiens. La roulotte familiale sillonne la France avec son petit cirque et son cinéma ambulant. « Quand on arrivait dans un village, tous les gosses couraient vers nous en criant joyeusement, “V’là le cirque, v’là le cinéma.” Mon père demandait la permission au maire de s’installer (…) et pas un ne refusait. À cette époque, nous apportions la civilisation dans les petites villes et les villages », a raconté le militant à la journaliste Isabelle Ligner, avec qui il a écrit le récit de sa vie, Interdit aux nomades. Lui aidait son père à rembobiner les films et faisait le clown et l’acrobate.

Mais, le 4 octobre 1940, tout bascule. Des policiers français débarquent chez les Gurême pour appliquer le décret adopté en avril, avant l’occupation allemande, interdisant la libre circulation des nomades. « Ils ont dit : “Remballez votre matériel et suivez-nous.” Et voilà, la misère a commencé. » Ses parents sont pourtant français depuis des générations, son père a même fait la guerre de 1914-1918. Mais la famille est transférée sans ménagement au camp de Darnétal, près de Rouen, puis à Linas-Montlhéry. Un dernier voyage effectué dans des wagons à bestiaux, puis à pied, sous les coups de crosses. « Ça a été terrible. Nous n’avions plus rien, ni pour manger, ni pour nous chauffer dans les baraques. Les gosses tombaient malades, des bébés mouraient… »

De cet enfer, Raymond Gurême s’évadera deux fois. La première, il est rattrapé sur dénonciation du maire de sa commune natale, à qui il avait demandé de l’aide. Après une nouvelle évasion, il file en Bretagne et trouve un emploi de travailleur agricole. Malgré le risque, il voyage plusieurs fois jusqu’à Linas pour apporter à manger à sa famille. Naturellement, il s’engage dans la Résistance, est arrêté, puis envoyé en Allemagne. Là encore, il multiplie les évasions et parvient à rejoindre la France, en 1944, où il réintègre la Résistance et participe à la libération de Paris. Mais, pour le résistant Gurême, il n’y aura ni médaille ni reconnaissance.

Une chape de plomb sur l’histoire

Alors que les derniers camps nomades ne ferment qu’en juin 1946, Raymond a perdu sa famille de vue. Il lui faudra attendre les années 1950 pour retrouver les siens, partis en Belgique. Quant aux rescapés des camps, l’État français leur a tout pris. Ils n’auront aucune compensation et plongeront dans la misère. « Il n’y a jamais eu un centime de dédommagement. C’est quelque chose qui a créé un passif entre les familles et l’État », analyse François Lacroix. En France, une chape de plomb tombe sur l’histoire des camps tziganes . « En 1976, quand j’ai entendu parler de Linas-Montlhéry pour la première fois par des familles roms, j’ai commencé à poser des questions. Le maire n’était pas au courant et disait qu’il n’y avait aucune archive », se souvient François Lacroix, qui pointe « le silence de la police et des politiques ».

Alors que les derniers camps nomades ne ferment qu’en juin 1946, Raymond a perdu sa famille de vue. Il lui faudra attendre les années 1950 pour retrouver les siens, partis en Belgique. Quant aux rescapés des camps, l’État français leur a tout pris. Ils n’auront aucune compensation et plongeront dans la misère. « Il n’y a jamais eu un centime de dédommagement. C’est quelque chose qui a créé un passif entre les familles et l’État », analyse François Lacroix. En France, une chape de plomb tombe sur l’histoire des camps tziganes . « En 1976, quand j’ai entendu parler de Linas-Montlhéry pour la première fois par des familles roms, j’ai commencé à poser des questions. Le maire n’était pas au courant et disait qu’il n’y avait aucune archive », se souvient François Lacroix, qui pointe « le silence de la police et des politiques ».

C’est ce silence que Raymond Gurême a voulu rompre. « Mais personne ne voulait nous entendre », disait-il. Au début des années 2000, peu à peu, les archives s’ouvrent et des historiens commencent à travailler sur ces heures sombres. Avec François Lacroix, ils obtiennent la mise en place d’une stèle et d’une cérémonie annuelle sur le site de l’ancien camp d’internement de Linas-Montlhéry, en face duquel Raymond Gurême a choisi de s’installer. Il faudra attendre octobre 2016 pour que François Hollande reconnaisse la responsabilité de la France dans l’internement de 6 500 Tziganes de France. Dans la foulée, la loi les obligeant à avoir un titre de circulation spécifique est abrogée. « Ce ne sont pas les Allemands qui m’ont ramassé. C’est la police française », n’avait de cesse de rappeler Raymond Gurême. L’ancien résistant, lui, n’a reçu qu’une seule récompense de la part de son pays : en 2012, après la sortie de son livre témoignage, il est fait chevalier des Arts et des Lettres, pour son combat contre les discriminations.

14:46 Publié dans Biographie, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Libération, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond gureme, déportation, nomade |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2019

Seconde guerre mondiale. Avril-mai 1943 à Varsovie, l’insurrection du ghetto

La résistance armée et acharnée des habitants juifs de la capitale polonaise pour échapper aux rafles et à l’extermination finale, face aux troupes nazies, va durer près d’un mois, entre le 19 avril et le 16 mai.

Depuis l’an mille, une importante communauté juive prospère en Pologne, pays de vraie tolérance jusqu’au XVIIe siècle, au contraire de ses voisins. Le nouvel État polonais d’après 1918 compte 3 500 000 juifs, 10 % de sa population, représentés à la Diète. Et le tiers des habitants de Varsovie, soit 400 000, sont juifs. La culture yiddish, enseignée dans de nombreux établissements, compte de nombreux artistes, romanciers et poètes, metteurs en scène.

Mais le poison de l’antisémitisme, un temps diminué, connaît une recrudescence à partir de 1937. Septembre 1939 : les nazis agressent la Pologne. Si la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à Hitler, ils ne tentent strictement rien à l’Ouest pour soulager leur alliée. Après la conclusion du pacte germano-soviétique, conséquence du refus des démocraties de conclure une alliance défensive avec l’URSS, celle-ci récupère les territoires perdus en 1920, majoritairement peuplés de Biélorusses et d’Ukrainiens, l’Armée rouge avançant dès la mi-septembre jusqu’à la ligne Curzon. L’armée polonaise est submergée sur terre et dans les airs, et les nazis, les mains libres à l’ouest, entrent dans Varsovie le 29 septembre.

La persécution des juifs commence dès l’hiver 1940. Le 2 octobre, Ludwig Fischer, gouverneur allemand du district de Varsovie, fait délimiter un quartier juif. Les habitants non juifs le quittent, tandis que les juifs demeurant en dehors – les plus nombreux – doivent s’y installer, rejoints un peu plus tard par ceux qui résident dans les villes de la périphérie.

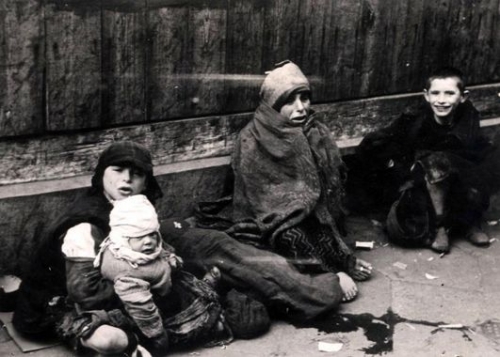

Le ghetto comprend alors 450 000 habitants. Derrière les 1 kilomètres du mur d’enceinte, au centre de la ville, s’entassent dans les pires conditions 40 % de la population de Varsovie dans 18 % de sa superficie.

L’antisémitisme latent ne va pas simplifier la survie des malheureux habitants des ghettos, dont celui de Varsovie, désormais coupés du reste du monde, en recherche d’alimentation, puis de quelques armes pour se défendre.

Comme dans les autres ghettos, les nazis en délèguent la gestion au judenrat, un conseil juif. Sénateur, ingénieur de métier, Adam Czerniakow, président de la communauté juive de Varsovie, est désigné à sa tête. Homme de bien, il fera tout pour défendre ses compatriotes et, constatant qu’il ne peut empêcher leur extermination, il se suicide le 23 juillet 1942. Il y a également une police juive, la Jüdischer Ordnungsdienst, vite détestée à l’égale de la Gestapo, corrompue et pratiquant le marché noir. Ce pourquoi le premier coup de feu tiré par un résistant du ghetto touche l’un de ses chefs.

S’ajoutant aux milliers de morts de faim et d’épidémies, les déportations débutent à l’été 1942 vers le camp de Treblinka tout proche. Les rafles quotidiennes, de jour comme de nuit, dans les habitations et les lieux de travail, touchent des dizaines de milliers de juifs et vident le ghetto : à la fin juillet, il ne compte plus que 70 000 habitants.

Communistes et sionistes de gauche forment le Bloc antifasciste

Les premières formes de résistance se manifestent par le surgissement de tout un réseau d’œuvres d’assistance, de solidarités matérielle et culturelle, auquel s’ajoutent les publications des organisations politiques et de jeunesse, jusqu’à ce que les auteurs et diffuseurs de cette presse clandestine soient arrêtés et fusillés. Quant à la résistance armée, envisagée dès le début 1942 en lien avec des résistants des ghettos de Bialystok et de Vilnius, elle s’affirme quand il devient évident que l’on va vers l’extermination totale des juifs, comme ceux des territoires soviétiques occupés.

Communistes et sionistes de gauche se rassemblent dans le Bloc antifasciste, qui cherche sans succès à se procurer des armes à l’extérieur. Il est vite détruit par l’ennemi. L’Organisation juive de combat (OJC) se constitue alors fin 1942. À sa tête, un militant sioniste d’extrême gauche, Mordechai Anielewicz, 23 ans, capitalise déjà une grande expérience. L’OJC rassemble les combattants de toutes opinions, à l’exception de la centaine appartenant à l’AMJ, marqués à droite.

Les juifs du ghetto comprennent que leurs jours sont comptés lorsque, le 9 janvier 1943, un convoi blindé escorte Heinrich Himmler en personne, venu inspecter les lieux. Le 18 avril, attaque de 200 gendarmes allemands, accompagnés de 800 auxiliaires lettons et lituaniens, ainsi que de détachements de policiers polonais. Face à la rafle destinée à liquider les quelque 50 000 derniers habitants, l’insurrection s’enflamme. Citons le poète yiddish Itzik Fefer :

«… Des rois pâles se sont levés dans le ghetto,

Des reines maigres sous la blancheur de l’étole,

Et la haute perruque. Et que l’on fût pauvre ou riche

On allait se jeter sur d’énormes panzers,

Les mains nues mais le cœur embrasé de colère… »

L’héroïsme de ses combattant·e·s, dont une poignée d’entre eux survivront, étonnera le monde. Entre le 19 avril et le 16 mai 1943, la résistance se prolongera un mois durant dans les décombres du ghetto.

20:29 Publié dans Déportation, Deuxième guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : seconde guerre mondiale. avril-mai 1943 à varsovie, l’insurrection du ghetto |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |