23/09/2015

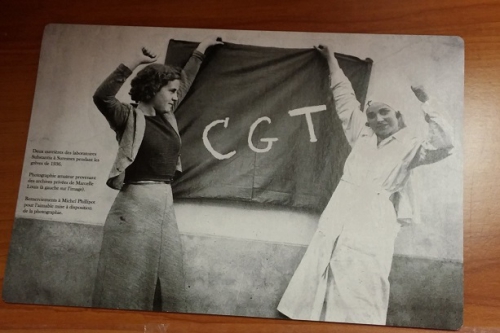

LA CGT A 120 ANS

Michel Dreyfus : "La CGT, un syndicat de combat, qui se construit contre l'État"

La CGT naît en 1895. Quel est alors le contexte ?

Michel Dreyfus : La France est encore un pays en majorité rurale, et donc proche sur certains points de l’Ancien Régime. Le basculement, c’est-àdire le moment où les ouvriers seront en majorité dans la population française, aura lieu en 1930. Ensuite, la France, comme la majorité des pays d’Europe, connaît un développement industriel qui débute dans les années 1820-1830, suivi d’une seconde vague en 1880-1890 ; ce développement se fait à un rythme assez nonchalant.

Troisième point, comme souvent dans notre pays, il faut partir de la grande Révolution. Au nom de la liberté d’entreprendre et dans un contexte très différent de celui d’aujourd’hui, toutes les formes d’association, rudimentaires, que s’était données depuis le Moyen Âge le monde du travail, en particulier le compagnonnage, ont été détruites par un acte législatif essentiel, la loi Le Chapelier (14 juin 1791).

Ce texte, défini par Jean Jaurès comme « la loi terrible contre les travailleurs », leur interdit toute organisation pendant près d’un siècle. Dès lors, de nombreux mouvements sociaux seront durement réprimés, notamment la révolte des Canuts (1831), les journées de juin 1848 à Paris et la Commune (1871). La légalisation des syndicats est réalisée en 1884, peu avant la création de la CGT. Une anecdote est révélatrice de l’état d’esprit de l’époque. Les premières organisations syndicales ont commencé à se former vers les années 1880. Pourtant, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, la création de syndicats décroît d’abord après 1884 : les ouvriers n’y voient qu’une nouvelle forme répressive de l’État. On comprend mieux dans ces conditions que la CGT se construise d’abord contre l’État : ce passé d’affrontement est très lourd. L’idée que l’État puisse alors mener une politique réformiste est peu imaginable.

La CGT est créée en 1895, à partir de ses deux composantes, la Fédération nationale des syndicats et la Fédération nationale des bourses du travail, constituées quelques années plus tôt. Cela se situe au moment où l’État commence à intervenir dans le social et à construire, très lentement, le droit au travail. Mais les militants ont tellement subi la répression qu’ils ont beaucoup de mal à se faire à l’idée que l’État puisse mettre en place un certain nombre d’améliorations. Jusqu’à la Grande Guerre, l’idée qu’il puisse y avoir aussi un réformisme d’État passe peu chez les militants. La méfiance envers l’État et le patronat engendrée par les répressions du mouvement social au XIXe siècle est à l’origine de la culture d’affrontement qui s’installe pour longtemps au sein de la CGT.

Dans les autres pays européens, les syndicats ont une autre physionomie ?

Michel Dreyfus : Oui, l’histoire est complètement différente dans ces pays. À cela un ensemble de raisons. La France est un pays centralisé depuis le Moyen Âge alors que l’Allemagne a réalisé son unité en 1871 ; le patronat, souvent protestant, y a un rapport complètement différent à ses ouvriers. En Angleterre, le mouvement syndical est beaucoup plus proche du Parti travailliste, etc. Ce qui différencie la CGT des syndicats européens, c’est qu’elle est bien plus un syndicat de combat – lutte de classes, revendications, grèves, manifestations… – qu’un syndicat de services. Par ailleurs, il existe en France la CGT, la SFIO (créée en 1905), les coopératives et les mutuelles ; toutes ces organisations sont séparées. En Belgique au contraire, elles arrivent à cohabiter au sein d’une même structure, le Parti ouvrier belge, créé en 1885, peu avant la CGT. En France, le PS aura longtemps, jusqu’à aujourd’hui, un rapport difficile avec le monde du travail en raison de cette séparation.

À ses débuts, le syndicat est dominé par le courant dit du « syndicalisme révolutionnaire ». Comment le définir ?

Michel Dreyfus : Ce courant, qui est dominant à la CGT de 1906 à 1914, dénonce la société capitaliste, qu’il trouve injuste. Il faut donc l’abattre, par la grève générale : c’est la CGT qui le fera ; mais surtout pas les partis politiques. La CGT se proclame complètement indépendante des partis politiques par le biais de la charte d’Amiens (1906), texte fondamental dans l’histoire du syndicalisme français. Le changement est absolu en 1914.

La CGT, qui, comme le Parti socialiste, avait cru que la guerre pourrait être empêchée par la grève générale, vire à 180 degrés et adhère à l’Union sacrée. On passe très vite d’une CGT qui voulait détruire l’État à une CGT qui négocie avec lui. La prolongation de la guerre aura deux conséquences. Tout d’abord, les Français sont de plus en épuisés par le conflit ; d’autre part, la Révolution russe éclate en 1917. Aussi, la CGT se divise en deux courants. Le premier continue à soutenir la guerre, alors que le second prend de plus en plus ses distances, tout en soutenant la Révolution russe. Quelques années plus tard, en 1921, à l’issue d’une grande grève des cheminots et à la suite d’une scission, existent deux organisations, la CGT confédérée et la CGTU (unitaire).

Vous avez souligné l’importance de la charte d’Amiens. Quelle est sa portée réelle ?

Michel Dreyfus : Elle est très forte sur le plan symbolique : la CGT comme FO depuis 1947 se réclament de la charte d’Amiens. L’indépendance syndicale est un leitmotiv dans toute leur histoire. Pourtant, la réalité est plus complexe. Depuis la Grande Guerre jusqu’à la Libération, la CGT est surdéterminée par les luttes politiques entre les confédérés, proches des socialistes, et les unitaires, qui rassemblent les communistes et ceux qui en sont proches : cette division court toute la période, que l’on ait affaire à deux organisations ou à une seule réunifiée.

En 1946, les unitaires l’emportent à 80 % au sein de la CGT ; depuis, ils ont dominé le syndicat durant longtemps. L’indépendance syndicale a eu ses limites en raison de l’influence extrêmement forte du PCF. Toutefois, on ne peut mettre sur le même plan un parti et un syndicat. Plusieurs épisodes de l’histoire de la CGT montrent, même quand le PC a la main sur l’organisation, des formes d’indépendance. Ainsi, Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT et haut responsable du PC, quand il a une politique sectaire, notamment en 1952. Dans un contexte différent, Georges Séguy a essayé de préserver la CGT après la rupture de l’union de la gauche en 1977.

Les communistes, historiquement, ne sont pas seuls au sein de la CGT…

Michel Dreyfus : Oui. On s’est polarisé sur la CGT et le PC. Mais l’histoire de la CGT est aussi très liée à celle de la SFIO, depuis 1914 jusqu’en 1947. Les confédérés sont proches de la SFIO mais pèsent beaucoup moins au sein de la CGT à partir du Front populaire. Leur dirigeant, Léon Jouhaux, se présente comme socialiste d’esprit, socialiste de conception mais non comme socialiste de parti. FO est créée en 1947 et s’éloigne peu à peu, de façon lente et discrète, de la SFIO.

L’histoire de ce syndicalisme « de combat » se conjugue avec celle des grandes grèves…

Michel Dreyfus : C’est une particularité française. Une première grève nationale pour la journée de huit heures a eu lieu en 1906, suivie de grandes grèves en 1920, 1936, 1947, 1968 et 1995. Mais elles présentent de grandes différences. Ainsi, 1936 est la seule grève qui survient après la victoire politique de la gauche et qui représente une victoire syndicale, avec ces trois conquêtes : congés payés, quarante heures et conventions collectives.

La culture historique de l’affrontement, de la contestation, finit par s’articuler avec un rôle de négociation une prise de responsabilité dans la gestion. Comment y vient-on ?

Michel Dreyfus : La primauté va à la négociation pour les confédérés, depuis 1914. Les unitaires connaissent au contraire des changements. Ils sont opposés aux nationalisations jusqu’en 1936, puis ils les soutiennent.

Autre exemple : la Sécurité sociale a été fondée à la Libération, mais à la suite de réformes antérieures, notamment la loi sur les assurances sociales, en 1930. Les unitaires l’avaient d’abord combattu avant de l’admettre en 1936. Benoît Frachon explique alors que le syndicat ne doit pas s’occuper du travailleur uniquement dans l’usine, mais dans toute son existence : il doit donc s’investir dans la culture, les loisirs, la santé, etc. Le mouvement syndical n’a pas eu beaucoup de temps pour le faire, car la guerre est vite arrivée. Mais ces idées sont reprises à la Libération. Dès lors, les unitaires soutiennent les nationalisations, la Sécurité sociale et les comités d’entreprise. Depuis cette période, la CGT mène les deux de pair, ce qui n’est pas facile. Ainsi, la CGT s’est demandé au départ devant les comités d’entreprise : « Faut-il y aller ou non ? N’allons-nous pas devenir des porte-serviettes ? » Benoît Frachon, Marcel Paul, d’autres interviennent pour dire qu’il faut investir ce terrain, sans négliger pour autant le reste de l’action syndicale.

Qu’en est-il du « syndicalisme de masse », dont se revendique la CGT ?

Michel Dreyfus : Le taux moyen de syndicalisation en 1914 en France était de 7 à 8 %. La CGT regroupait au mieux 450 000 adhérents. Ce taux est à peu près le même aujourd’hui, non sans de fortes différences entre public et privé. En un siècle, il a énormément varié. Les meilleurs moments sont ceux du Front populaire et de la Libération, où la CGT a 4 millions d’adhérents environ, et, dans une moindre mesure, les années postérieures à 1968, où elle réunit 2,3 millions d’adhérents.

Vous situez le début d’un cycle d’affaiblissement de la CGT à la fin des Trente Glorieuses. Quels en sont les principaux facteurs ?

Michel Dreyfus : Cet affaiblissement touche tous les syndicats. Tous sont affectés par les changements de l’organisation du travail. Elle reposait sur de gros bastions ouvriers, ce qui, depuis les années 1920-1930, facilitait relativement l’implantation du syndicalisme. Depuis, le travail est beaucoup plus morcelé, ce qui rend les choses plus difficiles. En effet, ces bastions ouvriers ont considérablement décliné depuis le début des années 1980.

L’implosion du camp socialiste en 1989-1991 a également joué, mais beaucoup plus pour le PC que pour la CGT. Enfin, alors qu’il a existé depuis la Libération un secteur public nationalisé et puissant, de grandes structures où le syndicalisme était possible, on a beaucoup libéralisé ces dernières décennies : ces privatisations émiettent encore davantage le travail et compliquent la tâche du syndicalisme. Elles vont de pair avec la remise en cause du droit du travail, le poids du chômage et la montée du travail précaire sous de très nombreuses formes.

(1) Auteur notamment d’Histoire de la CGT (Éditions Complexe, 1995), l’Antisémitisme à gauche. Histoire d’un paradoxe. 1830-2009 (Éd. La Découverte, 2009), Financer les utopies : une histoire du Crédit coopératif, 1893-2013 (Éditions Actes Sud, 2013).

11:39 Publié dans Actualité, Social, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cgt, 120 ans, histoire, michel dreyfus |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2015

De février 1945 à mai 1946, la longue naissance des comités d’entreprise

Vieille revendication du monde ouvrier, les comités d’entreprise sont nés de la volonté du Conseil national de la Résistance. D’abord sous la forme d’une ordonnance quasiment sans contenu puis dans un texte bien plus progressiste soutenu par Ambroise Croizat.

La revendication d’un accès des travailleurs à la gestion des entreprises est aussi vieille que le mouvement ouvrier. Elle traverse les luttes du XIXe siècle, s’affirmant notamment dès 1884 chez Schneider au Creusot par la volonté ouvrière d’imposer une gestion indépendante de la caisse de secours.

Cette aspiration au contrôle des entreprises se prolongera dans les grèves lancées par les fédérations CGT des cheminots et des métaux entre 1914 et 1918 et surtout après 1920. Parce qu’elle était inspirée par l’expérience de la révolution soviétique, elle fut qualifiée de « soviet d’usine » par le Comité des forges. Portées par les mouvements de mai 1936, elles recevront un début d’application sous le Front populaire à travers l’institution des conventions collectives et des délégués ouvriers.

Avec les orages de la guerre, la suppression des libertés syndicales et l’institution de la charte du travail prônant la collaboration du capital et du travail, le régime de Pétain fit taire toutes ces revendications en les noyant dans de vagues « comités sociaux » désignés par le patronat lui-même. Il faut attendre l’affirmation de la résistance et l’espoir nourri au cœur des maquis d’offrir à la France un visage social de dignité pour voir germer ce que l’on appellera les comités d’entreprise.

Ils naissent à la convergence de deux réflexions collectives. La première est menée depuis le sol français par le Conseil national de la Résistance qui mûrit un programme où apparaît l’idée de l’association des travailleurs à la gestion des entreprises. La seconde est initiée sous la maîtrise d’œuvre d’Ambroise Croizat, depuis Alger.

Nommé dès sa libération du bagne pétainiste par la CGT clandestine président de la commission du Travail de l’Assemblée consultative qui entoure le Comité français de libération nationale dirigé par de Gaulle, il façonne au cœur d’une équipe de syndicalistes les grands volets de l’invention sociale de la Libération.

Au centre de cette innovation s’impose l’idée d’un véritable contrôle ouvrier de l’appareil économique.Son intervention sur Radio Alger le 6 janvier 1944 en donne la mesure : « Les larmes n’auront pas été vaines. Elles accoucheront bientôt, sur un sol libéré, la France de la sécurité sociale et des comités d’entreprise. »

Cette double réflexion peaufinée entre Alger et la France clandestine trouvera enfin réalité dans l’un des articles lumineux du programme du CNR publié le 15 mars 1944 : « Nous réclamons l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des féodalités financières… et la participation des travailleurs à la direction de l’économie. »

Dans le climat insurrectionnel de la France libre, face à un patronat déconsidéré par sa collaboration, la classe ouvrière, grandie par sa résistance, va s’emparer des orientations du CNR pour tenter de créer de multiples « comités spontanés » visant à exiger un réel contrôle ouvrier des entreprises.

« Nous réclamons l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale impliquant l’éviction des féodalités financières… »

Ainsi naquirent une floraison de comités à la production, de comités patriotiques, et même des comités de gestion, comme ce fut le cas dans l’Allier et à Lyon. Il y eut même des réquisitions collectives avec directions provisoires à Marseille. Inquiet devant la poussée subversive de ces « comités d’usine » et poussé par les directions d’entreprise, le général de Gaulle orienta le débat vers la publication d’une ordonnance moins périlleuse pour l’ordre établi.

Promulguée le 22 février 1945 par Alexandre Parodi, ministre du Travail, sous une forte pression patronale et contre les propositions avant-gardistes de l’Assemblée consultative menée par Croizat, elle déçut profondément les syndicalistes. Privant les comités d’entreprise de pouvoirs de décision économique, elle mettra uniquement l’accent sur l’autorité des nouvelles institutions en matière de gestion des œuvres sociales.

Il faudra attendre les élections de la « Constituante » d’octobre 1945 et la forte poussée communiste (26,2 % des voix) pour redonner aux CE les attributions réclamées par la classe ouvrière. Nommé ministre du Travail le 13 novembre 1945, Ambroise Croizat, par la loi du 16 mai 1946, modifie en profondeur l’ordonnance.

Elle double le nombre des entreprises concernées en réduisant le seuil de l’effectif de 100 à 50 salariés, donne au CE un droit d’information (et non plus de consultation) sur l’organisation et la marche de l’entreprise. Doublant les heures de délégation des salariés élus et réduisant l’âge d’éligibilité à 21 ans, elle ajoute au pouvoir de l’institution le droit d’information obligatoire sur les bénéfices et les documents remis aux actionnaires ainsi que la précieuse assistance d’un expert-comptable.

Au total et malgré les déréglementations qui vont suivre, le comité d’entreprise reste l’un des grands conquis sociaux du siècle, formidable outil d’émancipation populaire par le biais des activités sociales et culturelles.

REPÉRES

8 juin 1936. Accords de Matignon : création des délégués du personnel.

1941. Le gouvernement de Vichy crée les comités sociaux d’établissement qui ne débattent que des questions sociales.

19 novembre 1944. Ordonnance instituant les comités d’entreprise. Les questions économiques y sont consultatives.

26 mai 1946. Loi défendue par Ambroise Croizat.

LE CCOS EDF-GDF, un cas unique en France… C’est le 8 avril 1946, dans le sillage de la nationalisation d’EDF-GDF et du statut des électriciens et gaziers du 21 juin, que naît le Conseil central des œuvres sociales (CCOS). Œuvre essentielle de Marcel Paul, ministre communiste de la Production industrielle dès novembre 1945, il affiche une double originalité.

Géré uniquement par les travailleurs, il est financé sur le 1 % minimum des recettes d’EDF-GDF et non sur la masse salariale. Malgré les attaques dont il fait l’objet dès sa création de la part des gouvernements successifs et du patronat, le CCOS, qui deviendra CCAS en 1964, est à l’origine d’un fabuleux développement des activités sociales et culturelles : centres de santé et de repos, centres de vacances jeunes ou adultes, bibliothèques, expériences culturelles…

17:46 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Libération, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : comité d'entrepris, ce, cgt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2014

UN DESTIN HORS DU COMMUN : HENRI KRASUCKI !

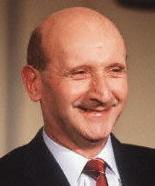

Henri Krasucki, ancien secrétaire général de la CGT pendant dix ans de 1982 à 1992, décédé le 24 Janvier 2003 à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie à son domicile dans la banlieue parisienne.

Henri Krasucki, ancien secrétaire général de la CGT pendant dix ans de 1982 à 1992, décédé le 24 Janvier 2003 à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie à son domicile dans la banlieue parisienne.

Henri Krasucki a marqué l'histoire de la CGT et fut également un grand témoin de l'histoire du XXe siècle.

Résistant, déporté en 1943 à Auschwitz puis à Buchenwald, dirigeant communiste, il avait été secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992. M. Krasucki avait succédé à Georges Séguy.

Né en 1924 en Pologne dans une famille juive et arrivé en France à l'âge

de quatre ans, le jeune Henri Krasucki s'est engagé très tôt dans le militantisme. En 1938, il participe aux activités des Jeunesses communistes avant de s'engager dans la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale.

Déporté en 1943 à Auschwitz puis à Buchenwald, Henri Krasucki revient en France et travaille un moment comme ouvrier-ajusteur chez Renault. Très vite, il commence son ascension au sein de l'appareil de la CGT.

Membre de la commission administrative de la confédération à partir de 1955, il rentre officiellement au Bureau confédéral en 1961.

Un moment pressenti pour prendre la tête du syndicat en 1967, c'est finalement Georges Séguy qui l'emporte. Henri Krasucki ne prendra la tête de la confédération que quinze ans plus tard, en 1982.

En 1992, il avait cédé la place à Louis Viannet à la tête de la CGT.

Le président Jacques Chirac avait salué "une grande figure du syndicalisme, interlocuteur engagé et de conviction". M. Chirac a rendu hommage "au fils d'immigrés polonais dont la jeunesse a été très tôt marquée par le combat pour la liberté et pour la France et qui a connu le drame de la déportation alors qu'il n'avait pas vingt ans".

La CGT, dont il a été le secrétaire général pendant 10 ans, a salué un "dirigeant historique" qui "a consacré son intelligence et son énergie au combat pour la dignité et l'avenir de l'Homme". "La CGT, ses organisations, ses militantes, ses militants garderont le souvenir d'un homme cultivé, rigoureux, épris de liberté et de justice, toujours disponible pour les accompagner et les soutenir dans leurs luttes émancipatrices".

La secrétaire nationale du PCF de l'époque Marie-George Buffet avait salué "avec émotion et beaucoup de respect" la mémoire du "camarade Henri Krasucki". "Premier dirigeant de la CGT, résistant, déporté, son passé est connu : c'est le passé d'un homme d'honneur, d'un homme engagé, d'un militant syndicaliste et communiste", a-t-elle ajouté.

19:36 Publié dans Biographie, Déportation, Libération, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : krasuski, cgt, résistant, déporté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |