25/05/2023

LES BONS MOTS DE L'HISTOIRE : NAPOLEON DEVANT LES PYRAMIDES

« SOLDATS, SONGEZ QUE, DU HAUT DE CES PYRAMIDES, QUARANTE SIÈCLES D'HISTOIRE VOUS CONTEMPLENT » BONAPARTE, 1798

« SOLDATS, SONGEZ QUE, DU HAUT DE CES PYRAMIDES, QUARANTE SIÈCLES D'HISTOIRE VOUS CONTEMPLENT » BONAPARTE, 1798

Cette citation trouve son origine lors de la Campagne d’Egypte de Napoléon Bonaparte qui commence en 1798 et s’achève en 1801.

Désireux d'éloigner un temps l'ambitieux général Bonaparte encore tout auréolé de ses victoires d'Arcole et de Rivoli, le Directoire lui assigne une nouvelle mission, la diffusion des Lumières en Orient. Cela doit permettre à l'Égypte, alors sous domination ottomane, de renouer avec sa gloire passée. Pour le jeune Corse, cette campagne a aussi pour dessein d'atténuer l'influence de l'Angleterre sur cette partie du monde et de couper la route des Indes à ses marchandises. Pour le gouvernement français, c'est le moyen le plus sûr d'empêcher un « sabre » glorieux de s'allier avec une partie des ministres les plus influents, en particulier celui des Relations extérieures, Charles Maurice de Talleyrand, avec qui il pourrait nourrir le projet de fomenter un coup d'État. En mai 1798, Bonaparte quitte Toulon à bord de l'Orient avec armes, bagages, et surtout 50 000 hommes - militaires, techniciens et savants embarqués sur plusieurs navires - pour l'une des plus fabuleuses expéditions

Une des plus célèbres batailles de cette campagne est la bataille des Pyramides qui a lieu le 21 juillet 1798. Cette bataille oppose l’armée française d’Orient à celle des Mamelouks de Mourad Bey, l’Egypte étant une province de l’Empire ottoman. Nous sommes à l’époque du Directoire, Napoléon n’est pas encore empereur. La bataille a lieu sur le site de Gizeh qui se situe en face du Caire, et c’est là que se trouvent les grandes pyramides de Kheops, Khepren et Mykerynos.

La citation sera ensuite diffusée sous des formes diverses : « Soldats, songez que du haut de ces monuments, quarante siècles vous contemplent » ou « Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent ». Vous trouverez ici une histoire de ces variantes

Dans les Mémoires que Napoléon Bonaparte a dictés lors de sa détention à Sainte-Hélène, la phrase donnée est simplement : « Au moment de la bataille, Napoléon avait dit à ses troupes, en leur montrant les pyramides : « Soldats, quarante siècles vous contemplent »

Source : Mémoires de Napoléon, La campagne d’Egypte

Napoléon l'érudit voulait rappeler l'histoire noble de l'antiquité égyptienne, le "temps des pharaons", et se poser comme homme de science et de progrès face au désordre politique de l'Egypte en 1798.

D’autres livres sur Bonaparte et la Campagne d’Egypte :

L'Egypte: de l'expédition de Bonaparte à nos jours

Bonaparte et l'Egypte : feu et lumières [exposition], Institut du monde arabe, Paris, 14 octobre-19 mars 2009

L’égypte une aventure savante

ECOUTEZ NOTRE PODCAST EXCLUSIF EN CLIQUANT SUR CETTE LIGNE CONSACRE A CET ARTICLE

ECOUTEZ NOTRE PODCAST EXCLUSIF EN CLIQUANT SUR CETTE LIGNE CONSACRE A CET ARTICLE

10:56 Publié dans Culture, Guerre, Histoire insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : napoleon, pyramides |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2021

CUBA SANTA CLARA : UNE VICTOIRE DECISIVE

19:27 Publié dans Etats Unis, Guerre, Monde, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, santa clara |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2019

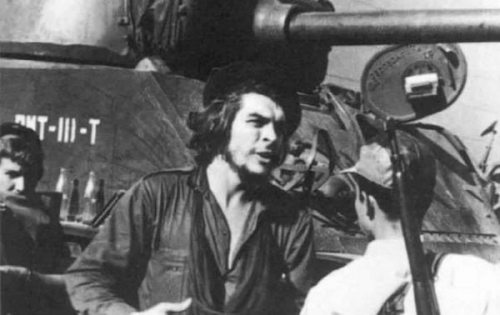

Cinéma. Madagascar 1947, récits d’une insurrection contre le joug colonial

Tout commence, dans cette forêt qui abrita les insurgés, par une prière aux invisibles. Le regard humide, un vieil homme fouille dans sa mémoire, pèse chaque souvenir, chaque parole et tire le fil d’une histoire de rébellion écrasée dans le sang. Dans ce documentaire consacré au massacre colonial qui répondit au soulèvement des Malgaches en 1947, Marie-Clémence Andriamonta-Paes convoque les derniers témoins, dont elle recueille la parole encore incandescente. Les récits se succèdent et s’emboîtent, sur le ton du conte ou de la légende, brossant une épopée à l’issue tragique.

Il est minuit, ce 29 mars 1947, lorsque plusieurs centaines d’insurgés, colonne de paysans pauvres, armés de vieux fusils, de sagaies et de talismans, s’attaquent à un camp militaire. Ces fahavalo (« ennemis » de la France) donnent le signal d’une insurrection qui va embraser, pendant près de deux ans, la colonie française de Madagascar, au large des côtes africaines de l’océan Indien.

Une sanglante répression

La création, quelques mois plus tôt, d’une assemblée élue, aux pouvoirs limités, n’a pas suffi à éteindre la flamme nationaliste qui s’est allumée sur l’Île rouge, vaste comme la France et la Belgique, longtemps théâtre de la rivalité franco-britannique avant d’être placée, en 1896, sous la tutelle coloniale française. Le retour des tirailleurs malgaches enrôlés en métropole durant la Seconde Guerre mondiale, les conditions de vie misérables des populations indigènes et l’activisme de mouvements nationalistes et de sociétés secrètes attisent l’aspiration indépendantiste et précipitent le déclenchement de l’insurrection. La répression est sanglante.

Elle fait des dizaines de milliers de victimes jusqu’en 1958. Les autorités françaises envoient d’abord à Madagascar un corps expéditionnaire de 18 000 militaires. Très vite, les effectifs atteignent 30 000 hommes. L’armée coloniale se montre impitoyable : exécutions sommaires, torture, regroupements forcés, incendies de villages. La France expérimente une nouvelle technique de guerre « psychologique » : des suspects sont jetés, vivants, depuis des avions afin de terroriser les villageois dans les régions d’opérations.

Le long d’une voie ferrée qu’utilisèrent alors les rebelles, aujourd’hui dévorée par la végétation, prend corps cette mémoire du tabataba, le grand vacarme – c’est par ce mot que l’on désigne, à Madagascar, la grande insurrection contre le joug colonial. L’histoire s’énonce au fil de cheminements singuliers. Ici, celui de Rambony, dont le nom veut dire « né dans la forêt ». Là, celui de Jean Kando, qui n’a d’héritage que ce nom laissé par un père sénégalais, tirailleur mobilisé par la mère patrie pour les besoins de la répression. Ailleurs encore, les déboires de Boto Service, ainsi surnommé en mémoire d’un accident meurtrier survenu dans un tunnel lors de la construction de la ligne de chemin de fer sur laquelle il travaillait.

La carte de combattant de 1947 de ce fahavalo a fini en mille morceaux, déchirée par le maire de sa commune en raison d’une dispute portant sur un lopin de terre. Privé du précieux sésame, le vieil homme ne peut prétendre à une pension. Les anciens racontent le travail forcé, la morgue des colons, la soif de liberté, les sortilèges anti-balles, dérisoires protections contre l’impitoyable machine de guerre coloniale. À l’appui de ces témoignages, des images d’archives inédites, filmées dans les années 1940, joliment entrelacées aux scènes de vie d’aujourd’hui. Fahavalo pose un regard sensible sur cet épisode longtemps tu de résistance à l’oppression coloniale.

17:43 Publié dans Cinéma, Deuxième guerre mondiale, Guerre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fahavalo, madagascar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |