24/08/2025

Du 20 au 25 août 1914, 40 000 soldats français sont tués et 100 000 au total pour ce mois d’août. Les jours le plus meurtriers de toute l’histoire de France, les jours dont la France n’a jamais voulu se souvenir

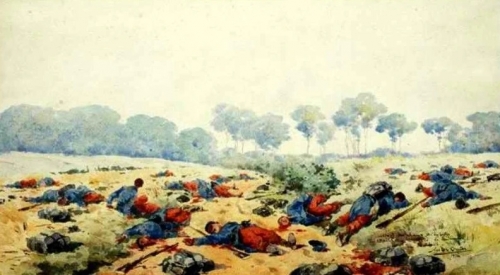

27 000 soldats français tués le 22 août 1914. Le jour le plus meurtrier de toute l’histoire de France, le jour dont la France n’a jamais voulu se souvenir. Le 22 août doit être chaque année un grand jour de mémoire, le jour le plus con.

Sur un front de 400 kilomètres, de la Belgique à la Lorraine, les soldats français avec leurs fusils ringards et leurs pantalons rouge garance sont fauchés et hachés par l’artillerie allemande. 27 000 sont tués dans la seule journée du 22 août 1914, dont 7 000 pour la seule bataille du village de Rossignol, dans les Ardennes belges. Charleroi, Morhange, Rossignol sont les lieux des pires défaites françaises.

Au total, en cinq jours, du 20 au 25 août 1914, 40 000 soldats français sont tués et 100 000 au total pour ce mois d’août.

En quelques jours, l’armée allemande s’approprie tout le bassin minier de la Sambre et de la Lorraine, ce qui lui permettra de l’exploiter à son profit pour la fabrication de ses armements, au détriment de la France, jusqu’en 1918. Cette hécatombe est connue des historiens et des habitants de ces régions, mais la France n’a jamais voulu s’en souvenir. Pourtant les grands discours et les appels au devoir de mémoire ne manquent pas. Emmanuel Macron s’en est fait une spécialité, sauf pour ce jour-là. Aucun responsable, ni l’état-major, ni le gouvernement n’ont été mis en cause. Le général Joffre, commandant en chef, responsable majeur de cette tuerie, est devenu maréchal.

De l’histoire ancienne ? Des barbaries révolues ? Pas vraiment si l’on regarde aujourd’hui côté Ukraine. Les deux adversaires et leurs soutiens sont discrets sur l’hécatombe en cours qui fait la joie des marchands de canon et de leurs actionnaires. Une étude récente estime à 1,4 million le total des tués et blessés depuis le 24 février 2022 (Center of Strategic and International Studies, juin 2025 : 1 million côté russe, dont 250 000 tués. 400 000 côté ukrainien dont 60 000 à 100 000 tués. Sans parler des 6 millions de réfugiés et des pertes matérielles considérables). Une sanglante hécatombe pour gagner parfois 50 mètres par jour, repris le lendemain, tout à fait comparable à la bataille de la Somme en 1916 avec son million de victimes et ses 450 000 morts en pure perte en quatre mois et demi. 19 240 soldats britanniques furent tués dans la première journée, le premier juillet 1916, un joli score mais c’est la France qui reste glorieusement en tête avec son record du 22 août 2014. Même si la guerre en Ukraine n’a pas dit son dernier mot, ni tué son dernier môme.

La fabrique de l’opinion s’appuie sur ces dissimulations silencieuses. Les élites et les brutes gallonées ont toujours su faire du passé table rase pour le réécrire à leur façon, les collaborateurs empressés ne manquent pas. Bien que l’histoire du 22 août 1914 soit documentée et qu’elle soit connue localement, la France n’a jamais voulu se souvenir de cette journée portée disparue.

Chaque année, en France, en Belgique, en Allemagne et à travers le monde, par des célébrations, des débats, des recherches, des réflexions, il faut faire du 22 août « le jour le plus con ».

11:42 Publié dans Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 22 aout 1914 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2024

FINLANDE, LA GUERRE AVEC HITLER, CONTRE L'URSS PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Le 25 juin 1941, quatre jours après le début de l’opération « Barbarossa », les autorités d’Helsinki lançaient leur « guerre de Continuation » et rejoignaient le IIIe Reich contre l’Union soviétique. Pendant plus de trois ans, 530 000 soldats finlandais vont affronter un million de soldats de l’Armée rouge, avec Leningrad en ligne de mire.

Il arrive que pour célébrer une victoire ou commémorer une guerre, une nation lui donne un nom : la guerre des Deux-Roses ; la guerre de Sécession ; la guerre des Boers ; la Grande Guerre, en France, pour le conflit de 1914-1918 ; la Grande guerre patriotique en URSS et en Russie pour le second conflit mondial… Les Finlandais nomment « guerre de Continuation » celle qui les vit affronter l’Armée rouge du 25 juin 1941 jusqu’au 19 septembre 1944, il y a quatre-vingts ans.

Guerre de Continuation ? Continuation de quoi ? En fait, dès le début de leur entrée en guerre contre l’Union soviétique, quatre jours après l’attaque par l’Allemagne de celle-ci par l’« opération Barbarossa », les autorités finlandaises cherchèrent à se disculper auprès de leurs anciens alliés, les Américains et les Britanniques, de leur nouvelle « fraternité d’armes » avec les nazis. Elles tentèrent d’expliquer à leur population échaudée par le précédent conflit avec leur grand voisin, et au-delà à ceux qui les avaient jusque-là soutenues, que leur pays avait pour seul objectif de récupérer les parties de leur territoire cédées à Moscou, sous la contrainte, en 1940, au terme de la courte guerre d’Hiver (30 novembre 1939-12 mars 1940)1.

« Nous menons maintenant une guerre avec l’Allemagne pour détruire le bolchevisme »

S’agissant de la guerre de Continuation, Helsinki parla d’ailleurs d’abord de « guerre d’été », tant il croyait au blitzkrieg allemand. En fait de blitzkrieg, on comprit vite que, malgré leurs immenses pertes, les Soviétiques résistaient avec force et bientôt contre-attaqueraient avec succès, à l’automne, infligeant aux troupes de l’Axe leur première et lourde défaite devant Moscou.

En conséquence, la Finlande a dû participer à la guerre contre l’Union soviétique aux côtés de l’Allemagne nazie pendant assez longtemps – trois ans et trois mois, du 25 juin 1941 au 19 septembre 1944 –, menant des opérations militaires dans la direction de Leningrad et en Carélie. Toute cette période de la guerre, de nature clairement agressive, a commencé à être appelée dans l’historiographie finlandaise, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la « guerre de Continuation », c’est-à-dire la continuation de la « guerre d’Hiver » défensive de 1939-1940. L’intervalle entre les deux guerres – un an et trois mois – n’a été présenté dans l’histoire nationale que comme une « trêve ».

Officiellement, donc, il s’agissait de revenir à la frontière d’avant la « guerre d’Hiver », donc celle de 1939. Mais dès le mois d’août 1941, on commençait à affirmer, comme le principal journal finlandais « Helsingin Sanomat », le 9 septembre 1941, que c’était « Saint-Pétersbourg (sic) qui mena (çait) la sécurité de la Finlande ».

Déjà, lors d’une réunion parlementaire, 25 juin 1941, il fut déclaré : « Nous menons maintenant une guerre avec l’Allemagne pour détruire le bolchevisme »2, et le Centre d’information finlandais, qui opérait alors aux États-Unis, précisa clairement que « Leningrad ne restera (it) pas aux mains des Russes ».

Le pacte anti-Komintern

L’offensive conjointe des Finlandais et des Allemands avança rapidement. Vyborg, abandonnée par les unités soviétiques le 29 août, est immédiatement occupée par les troupes finlandaises. Une semaine auparavant, le 23 août, le maréchal Mannerheim, qui dirigeait l’armée finlandaise, avait reçu une lettre du chef d’état-major du haut commandement allemand, le maréchal Wilhelm Keitel, dans laquelle il l’informait que les troupes allemandes, au lieu de prendre d’assaut Leningrad, l’encercleraient par le sud, et lui demandait de faire de même par le nord.

Helsinki en éprouva une certaine amertume. Un discours avait été préparé pour la radio finlandaise, qui devait être diffusé immédiatement après la prise de Leningrad. Traduit en suédois, il annonçait : « Pour la première fois de son histoire, la capitale russe autrefois si magnifique, située à proximité de nos frontières, est tombée. Cette nouvelle, comme prévu, a remonté le moral de tous les Finlandais. » Le 8 septembre 1941, le blocus militaire de la ville était effectif.

Le 27 septembre, Londres fit parvenir à Helsinki une note comminatoire : « Tant que la Finlande continuera à être une alliée de l’Allemagne, menant une guerre d’agression contre l’alliée de la Grande-Bretagne sur son territoire, le gouvernement royal sera contraint de considérer la Finlande comme membre de l’Axe, car il est impossible de séparer les actions militaires de ce bloc de la guerre que la Finlande mène contre la Russie. (…) Si le gouvernement finlandais estime qu’il est possible de continuer à mener une offensive sur le territoire purement russe, alors la Grande-Bretagne sera obligée de considérer la Finlande comme son ennemi. » Le 25 novembre 1941, la Finlande rejoignit officiellement le pacte anti-Komintern. Le ministre des Affaires étrangères Witting le signa à Berlin même. Les masques tombaient.

« Le retrait des Allemands de Leningrad est un grand malheur pour la Finlande »

Le 6 décembre la Grande-Bretagne déclara la guerre à la Finlande ; les États-Unis s’en abstinrent. En réalité, les hostilités entre la Grande-Bretagne et la Finlande n’ont jamais commencé et les dirigeants finlandais n’ont tiré aucune conclusion sérieuse, ni de la déclaration britannique ni de la situation militaire générale.

Mais la participation des troupes finlandaises au siège de Leningrad présentait une différence significative par rapport aux actions de l’armée allemande. Pendant tout ce siège – qui a coûté la vie à 800 000 habitants, morts principalement de faim et de froid –, les forces finlandaises se sont abstenues de la bombarder. Mais, lorsqu’en janvier 1944 les troupes des fronts de Leningrad et Volkhov repoussèrent les Allemands loin de la ville, le président finlandais Ryti déclara avec inquiétude, le 2 février 1944, lors de sa rencontre avec l’envoyé allemand Blucher : « Le retrait des Allemands de Leningrad est un grand malheur pour la Finlande. »

Dans les cercles gouvernementaux et militaires finlandais, on commença à se poser la question d’un accord avec l’Union soviétique. Moscou doutait cependant de la bonne volonté d’Helsinki. Les contacts secrets à Stockholm, en février 1944, entre le représentant finlandais K. Paasikivi et l’ambassadrice soviétique Alexandra Kollontaï3 n’offraient guère de perspectives.

Un rapprochement avec l’URSS ?

Le 1er mai 1944, le commandement des fronts de Leningrad et de Carélie reçut l’ordre du haut commandement suprême de commencer les préparatifs actifs d’une offensive contre l’armée finlandaise dans deux directions : Vyborg et Svir-Petrozavodsk. Le 9 juin à 8 heures du matin, l’artillerie et l’aviation du front de Leningrad et de la flotte baltique de la bannière rouge bombardèrent les lignes finnoises. Le 10 juin à 8 h 20, la 21e armée, après avoir traversé la rivière Sestra, avança de 5 à 15 km, bousculant les lignes fortifiées de l’ennemi.

Le 22 juin 1944, la direction finlandaise décida de faire appel à l’URSS, via Stockholm, pour mettre fin à la guerre. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Ribbentrop, arriva soudainement à Helsinki dans le but d’empêcher la Finlande de conclure la paix avec l’Union soviétique. La Finlande, une fois de plus, s’inclina.

Conformément aux instructions du quartier général du haut commandement suprême, les troupes du front de Leningrad ont suspendu leur offensive le 11 juillet et celles du front carélien – à partir du 29 août 1944. À ce moment-là, la 21e armée avait légèrement avancé au nord et au nord-est de Vyborg et, en coopération avec la flotte baltique, capturé la baie des îles Vyborg. La sécurité de Leningrad étant désormais assurée, une partie des troupes du Front de Leningrad fut transférée dans les États baltes et en Biélorussie. C’était du point de vue soviétique un geste de bonne volonté.

La promesse à Hitler

Le président finlandais, Ryti, pour toute réponse, promit, dans un courrier à Hitler, qu’il ne permettrait à aucun gouvernement finlandais de négocier la paix sans son consentement. L’opposition « pacifique » finlandaise – constituée au départ de six députés sociaux-démocrates –, sortie de son mutisme, proposa alors que le commandant en chef des forces armées finlandaises, Mannerheim, remplace le président Ryti.

Sous la pression, celui-ci démissionna et Mannerheim arriva au pouvoir le 4 août 1944. Le 17 août, il déclara à Keitel, arrivé à Helsinki, qu’il ne se considérait pas lié par les obligations imposées par l’Allemagne à l’ancien président Ryti. Le 25 août, l’envoyé finlandais en Suède, Gripenberg, informa l’ambassadrice Kollontaï que la Finlande ne se considérait plus liée par l’accord avec l’Allemagne signé par Ryti.

La réponse du gouvernement soviétique fut transmise aux dirigeants finlandais par l’intermédiaire de Kollontaï le 29 août. Il exprimait son accord pour recevoir la délégation finlandaise à Moscou, à condition que la Finlande fasse une déclaration publique sur sa rupture avec l’Allemagne et que les troupes allemandes soient retirées du territoire finlandais avant le 15 septembre.

La Finlande se retire de la guerre

Le 2 septembre, lors d’une réunion à huis clos du Parlement finlandais, le gouvernement Hackzell a soulevé la question de la sortie du pays de la guerre. La majorité des députés soutint cette proposition. Le même jour, Mannerheim en a informé Hitler et il a été demandé à l’envoyé allemand à Helsinki, Blucher, ainsi qu’aux représentants militaires concernés, que les troupes allemandes quittent la Finlande dans un délai de deux semaines. Dans un discours radiophonique en fin de soirée, le premier ministre Hackzell a officiellement annoncé la décision parlementaire de se retirer de la guerre et l’exigence que les troupes allemandes quittent le pays.

Le 4 septembre, le gouvernement finlandais a officiellement déclaré son acceptation des conditions préliminaires de l’Union soviétique et le même jour, à 8 heures du matin, les troupes finlandaises ont cessé les hostilités. Le lendemain, l’ordre de cessation des hostilités avec la Finlande fut également transmis par le haut commandement suprême soviétique aux troupes des fronts de Leningrad et de Carélie. La guerre de Continuation a vu s’affronter 530 000 Finlandais et 220 000 Allemands à près d’un million de Soviétiques, et s’est soldée par la mort ou la disparition de 59 000 Finlandais (plus 2 000 civils tués) et 14 000 Allemands, et de 91 000 Soviétiques (plus 7 000 civils tués).

20:11 Publié dans Guerre, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finlande, urss, nazi, hitler |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2024

22 février 1944 : le poète Robert Desnos est arrêté, avant d'être déporté vers « Nuit et brouillard »

Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.

Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.

Par Olivier Barbarant, poète pour l'Humanité

Le téléphone est alors chose rare. Il vient d’être installé au 19, rue Mazarine. Il sonne fort tôt au matin de ce 22 février 1944, et une voix féminine put prévenir que la Gestapo sortait de la rédaction d’Aujourd’hui où elle pensait trouver Robert Desnos. Le poète contribue alors au journal depuis sa fondation, en septembre 1940, par Henri Jeanson, lequel a trouvé durant un bref automne le moyen d’y faire régner un esprit de liberté.

Jeanson vite écarté, Desnos a fait le choix d’y rester, glissant dans des chroniques apparemment anodines sur le cinéma, la musique ou la chanson un air plus pur que celui de la propagande, et souvent parfumé d’allusions. Il publie, anime des émissions de radio, travaille pour le cinéma, trouvant ainsi les moyens de subvenir aux besoins de sa compagne, Youki, mais aussi d’Alain Brieux, que le couple cache comme réfractaire à la loi du service du travail obligatoire (STO).

Desnos, le résistant

Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.

Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.

Les motifs de l’arrestation ne manquent pas. Matricule P2 du réseau de résistance Agir, ajoutant des publications interdites sous pseudonyme aux contributions autorisées, hébergeant des clandestins, Desnos a parfois mêlé à l’action une certaine imprudence verbale. Une vieille polémique avec Céline dans Aujourd’hui en mars 1941, une plus violente querelle avec le secrétaire du collaborateur Alain Laubreaux avec lequel il en est venu aux mains au Harry’s Bar en 1942 ne sont que la part la plus parisienne d’autres audaces.

Il semble par exemple que les fusils cachés dans la cour, rue Mazarine, n’aient pas été trouvés par la Gestapo. Mais la suractivité artistique, militante et combattante de ces mois brouille les cartes. On peine à savoir ce que savaient les Allemands.

Il fallait l’aveuglement vitupérant des émules surréalistes de la Main à plume pour prétendre condamner en août 1943 « M. Desnos, collaborateur d’Aujourd’hui », quand le journal lui permettait d’accéder à des informations dont il glissait les transcriptions à son réseau…

Malgré ses incartades furieuses, la discrétion de Desnos lui fait taire aussi sa participation à la destruction d’un train de munitions en gare de Maintenon le 18 février 1944, où son camarade André Verdet affirme qu’il se trouvait. C’est le résistant Desnos qui est arrêté, peu après son chef Michel Hollard, torturé début février sans avoir lâché le moindre nom.

Commence alors un terrible chemin de croix. Transféré le 20 mars à Compiègne où il composera l’admirable poème Sol de Compiègne, comme un oratorio en amont des autres camps (« Craie et silex et herbe et craie et silex/Et silex et poussière et craie et silex »…), Desnos aurait pu être maintenu à Royallieu. Cette faveur arrachée par Youki auprès du responsable du camp est annulée par Laubreaux, qui a appris la nouvelle le 1er avril chez Maxim’s : « Pas déporté ! Vous devriez le fusiller. C’est un homme dangereux, un terroriste, un communiste. » L’assassin finira, lui, des jours tranquilles en 1968 dans l’Espagne de Franco…

Auschwitz et les marches de la mort

Arrivé le 30 avril à Auschwitz, réexpédié à Buchenwald le 12 mai, où l’on ajoute au tatouage d’identification le triangle rouge des politiques, transféré le 25 à Flossenbürg, Desnos trouve enfin le 2 juin sa destination dans la bureaucratie nazie tournant à plein régime : Flöha, où les détenus valides sont employés dans une usine d’armement. Par maladresse d’intellectuel ou sabotage (ils sont nombreux), Desnos est éloigné des machines et cantonné au balayage.

Tous les survivants racontent comment le poète, à chacune de ces destinations, est pour ses compagnons de malheur un soleil. Chansons, improvisations poétiques, organisation des séances d’épouillage sont opposées à l’enfer, tant qu’il en eut la force, la voix « chaude et joyeuse et résolue » du Veilleur du Pont-au-Change. Mais c’est roué de coups, les lunettes brisées après un conflit avec le kapo cuisinier que Desnos, épuisé, sera jeté sur les routes de l’évacuation des camps devant l’avancée des troupes alliées, du 14 avril au 7 mai 1945.

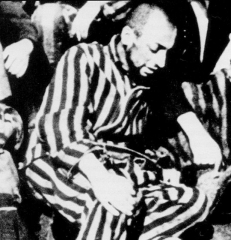

À Terezín enfin rejoint, où il est identifié par deux étudiants en médecine tchèques qui l’accompagneront jusqu’à sa fin, Desnos figure sur une photographie datée du 8 mai 1945. Celui qui peut donc apprendre la victoire, crâne rasé, maigre à faire peur, offre pout tout sourire à l’objectif qu’il peine à discerner une douloureuse grimace. Le typhus aura raison de ce qui lui reste de forces le 8 juin, à 5 h 30 du matin. Le Bain avec Andromède, publié clandestinement en 1944, avait su prédire le dernier mot : « Plus loin le monstre fuit./ Le ciel est dépassé ».

20:17 Publié dans Actualité, Biographie, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : desnos, poete |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |