08/09/2016

L'HUMANITE CLANDESTINE

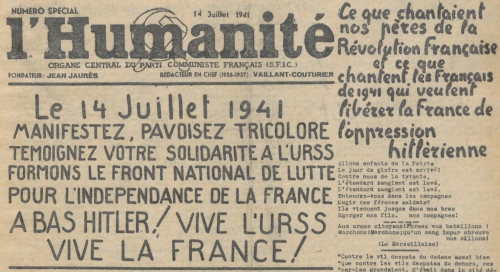

« Du pain et des armes » : Le titre de l’éditorial résume en ce printemps 1942 deux fondements majeurs de la résistance communiste, qu’un article, « L’appel au combat », développe.

Le pain : évoquant l’ampleur des manifestations du 14 Juillet, l’article insiste sur la lutte contre la pénurie alimentaire et le pillage des richesses par les nazis. Il appelle les ouvriers à revendiquer jusqu’à la grève, les ménagères à s’unir et à manifester, les paysans à ne pas donner leurs récoltes « aux boches ». Ces consignes sont en concordance avec la montée du mécontentement (Pétain a parlé en août 1941 du « vent mauvais » qui souffle sur la France) qu’atteste entre autres la manifestation de ménagères rue de Buci le 31 mai 1942 – une autre est en cours d’organisation, rue Daguerre, pour le 1er août.

Les armes : l’article en élargit le sens, qualifiant d’« arme terrible » les sabotages (machines, moteurs, matériel ferroviaires) et la lutte pour empêcher les départs d’ouvriers en Allemagne : en mai, l’occupant exige le transfert dans le Reich d’ouvriers qualifiés, et en juin Vichy accepte le principe de la « Relève », envoi de main d’œuvre contre libération de prisonniers – de fait un marché de dupes. En juin et juillet, l’Humanité dénonce la manœuvre. Dans notre numéro, un autre article, « N’allez pas en Allemagne », exhorte les ouvriers à refuser ce transfert, soulignant que « Mieux vaut lutter en France en hommes libres que travailler en esclaves au pays de la croix gammée ».

Recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée

Une place essentielle est donnée aux francs-tireurs et partisans (le sigle FTP n’apparaît pas encore), structurés en avril 1942 dans la logique de la lutte armée lancée l’été 1941 : prendre des armes à l’ennemi, tuer les « boches » et les traîtres, être ouvert à tous les patriotes, recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée pour que s’ouvre un second front et pour préparer le soulèvement armé de la nation.

Clin d’œil aux gaullistes : l’Humanité du 17 juillet cite parmi les manifestations du 14 Juillet la revue à Londres des « troupes de la France combattante », terme utilisé ce jour-là pour la première fois (au lieu de « France libre ») par de Gaulle attentif aux contacts en cours avec la Résistance intérieure. L’éditorial de notre numéro fait des francs-tireurs « l’avant-garde de la France combattante ». Autre signe : dans l’hommage aux fusillés figure d’Estienne d’Orves (Honoré et non Jean), premier gaulliste exécuté par les Allemands le 29 août 1941. De premiers contacts existent au printemps 1942 entre France libre et PCF, via le colonel Rémy, agissant il est vrai sans mandat. Ils conduiront en janvier 1943 à l’envoi à Londres de Fernand Grenier comme représentant du PCF auprès du général de Gaulle.

Voici des extraits de cet article signé « Le Parti communiste français (SFIC) » : « Jacques Solomon, docteur ès sciences, (…) a été fusillé sans jugement, après avoir été maintenu au secret depuis la date de son arrestation. (…) Georges Politzer, agrégé de philosophie, (…) a été maintenu au secret comme J. Solomon et fusillé aussi sans jugement. (…) Nous saluons avec émotion (leur) mémoire, (…) leurs noms seront inscrits à jamais parmi les noms des héros morts pour la France et le progrès humain, aux côtés des noms de Jean d’Estienne d’Orves, Pierre Semard, Gabriel Péri, Jean Catelas, etc. (…) Nous nous vengerons. »

Arrêtés par la police française le 15 février (Politzer) et le 2 mars 1942 (Solomon), livrés aux Allemands, fusillés le 23 mai, ces deux militants communistes ont lancé la première revue clandestine pour les intellectuels, l’Université libre (novembre 1940), et en février 1941 la Pensée libre, avec Jacques Decour, professeur d’allemand, arrêté le 17 février 1942 et fusillé le 30 mai. Ces revues dénoncent la politique vichyste, fustigent l’idéologie raciste nazie et marquent la naissance de la résistance intellectuelle communiste dans une période où subsistent des contradictions dans la ligne politique (dénonciation de la « guerre impérialiste », libération sociale comme condition de la libération nationale).

La création du Front national de lutte pour l’indépendance par le PCF en mai 1941 et l’agression contre l’URSS en juin clarifient la situation et favorisent l’union des intellectuels refusant l’oppression. En juillet 1941, Aragon lance l’idée d’unir les écrivains autour d’un journal, les Lettres françaises, dont l’élaboration commence avec des non-communistes. Sa sortie, prévue en février 1942 mais stoppée par l’arrestation de son directeur, Jacques Decour, aura lieu en septembre. L’année 1942 est celle de la mise en place du Comité national des écrivains (CNE), dont les Lettres françaises deviennent l’organe en 1943, avec des auteurs de toutes tendances, communistes, comme Paul Eluard ou Elsa Triolet, ou non, comme Jean Paulhan, Jean Guéhenno, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Jean Bruller (Vercors), souvent issus du réseau des éditions Gallimard. Dans le même temps se structurent les résistants d’autres professions intellectuelles, musiciens, artistes, juristes, etc.

Dans l’Humanité du 24 juillet 1942 « Du pain et des armes. Tel est le cri qu’ont fait retentir les manifestants du 14 Juillet. (…) La résistance ouvrière aux départs en Allemagne s’accentue. Le devoir des ouvriers français est de lutter par tous les moyens afin de ne pas aller travailler pour l’ennemi. Les patriotes français ont pour devoir de renforcer les détachements de francs-tireurs et partisans qui sont, sur le sol de la patrie, l’avant-garde en armes de la France combattante. »

10:04 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, PCF | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité clandestine, libération |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2016

Il y a 80 ans éclatait la guerre d'Espagne

Publication initiale en juillet 2004 - Entretien réalisé par Théophile Hazebroucq, L'Humanité

Il y a 80 ans, le 18 juillet 1936, un coup d'État militaire se répercute dans l'Espagne. S'en suit une guerre civile de trois ans. A cette occasion nous republions notre entretien avec Rémi Skoutelsky, historien spécialiste de la guerre d'Espagne, qui revient sur cet événement et sa postérité dans le siècle passé.

Comment éclate la guerre civile espagnole ?

Rémi Skoutelsky. Au début du XXe siècle, l'Espagne est encore quasiment au XVIIIe. La Catalogne et le Pays basque sont développés, mais le reste du pays est totalement féodal. Après les élections municipales de 1931, le roi, grand-père de l'actuel Juan Carlos, s'enfuit, et la République est proclamée. Elle ne sera pourtant jamais légitime. La petite bourgeoisie patriote est numériquement faible, et du côté ouvrier, la force dominante anarchiste reste hostile à toute " démocratie bourgeoise ". Les deux piliers de la monarchie, l'Église et l'armée ne songent nullement à un compromis.

C'est un gouvernement de front populaire - alliance des socialistes, des communistes, et des républicains de gauche - qui est au pouvoir depuis le mois de février en Espagne. S'il y a déjà eu de nombreux putschs dans le pays, celui de 1936 s'inscrit dans un contexte international particulier. En Europe, la lutte fait rage entre l'alliance fascisme-nazisme et le mouvement ouvrier, surtout depuis que le Komintern a abandonné sa ligne gauchiste qui mettait dans le même sac démocratie et fascisme.

La conjuration militaire déclenche le putsch à l'issue de plusieurs semaines de guerre civile larvée : grèves dures d'un côté, assassinat de militants et de républicains de l'autre. Avant même l'intervention de Mussolini et Franco au côté des factieux, le monde entier lit les événements à travers la grille fascisme-antifascisme. L'échec du coup d'État entraîne une révolution dans la zone restée fidèle à la République et, inévitablement, la guerre civile, qui plonge immédiatement l'Espagne au coeur des affrontements internationaux.

Pour quelles raisons l'Angleterre et la France refusent-elles d'intervenir ?

Rémi Skoutelsky. Les intérêts de ces deux États ne sont pas identiques. La bourgeoisie anglaise est d'emblée favorable aux putschistes, même si elle voit d'un mauvais oeil l'ingérence de Hitler et Mussolini. La France, elle, est gouvernée par un Front populaire. La première réaction de Blum est d'ailleurs d'envoyer des avions en Espagne, qui permettront de constituer l'escadrille Malraux. Au bout d'une dizaine de jours cependant, il estime que la meilleure tactique consiste à installer un cordon sanitaire autour de l'Espagne afin que ni l'Italie ni l'Allemagne ne puissent aider les nationalistes. Compte tenu du rapport de forces initial, cela aurait peut-être assuré la victoire républicaine.

Mais malgré l'accord de non-intervention, Allemands et Italiens continuent à ravitailler Franco sans discontinuer. En France, le gouvernement doit affronter une violente campagne de droite . Les radicaux, par crainte que l'Allemagne ne se saisisse de ce prétexte pour déclarer la guerre à la France, menacent de faire exploser la coalition de Front populaire si Blum aide l'Espagne. En outre, la Grande-Bretagne a prévenu la France de la caducité de leur alliance si la guerre éclatait pour ce motif-là. Mais la peur la plus déterminante, chez Blum, est vraisemblablement celle d'une réaction de l'armée en France. Il maintient donc la politique de " non-intervention ", même si les armes soviétiques passeront par la frontière des Pyrénées.

La guerre d'Espagne génère un formidable mouvement de solidarité qui conduit pour la première fois des milliers de volontaires à combattre pour une nation qui n'est pas la leur. Comment s'explique cet élan ? Qui s'engage, et pourquoi ? Quel rôle jouent les Brigades Internationales sur le terrain ?

Rémi Skoutelsky. Toute l'Europe vit au rythme de ce premier conflit de l'ère des médias. Les opinions publiques sont exacerbées. En France par exemple, les tensions restent vives après la fin de la grève générale de l'été 1936. On y vit en fait une véritable guerre civile par procuration, à travers l'Espagne. Entre 1936 et 1939, être de gauche, antifasciste, ou humaniste, c'est d'abord soutenir la République espagnole. Le corollaire de l'existence de régimes fascistes est l'arrivée massive dans les pays voisins de l'Espagne, à commencer par le nôtre, d'une importante immigration antifasciste.

Des centaines de communistes allemands, d'anarchistes italiens ou de réfugiés des pogroms juifs polonais rejoignent dès l'été 1936 les milices ouvrières espagnoles. Lorsque l'URSS se décide enfin à aider la République, par des livraisons d'armes d'une qualité au demeurant douteuse, il ne saurait être question d'envoyer en masse des soldats. Elle cherche en effet à se rapprocher de la France et de la Grande-Bretagne et ne veut surtout pas prendre le risque de s'attirer leur hostilité. Étant donné le potentiel de volontaires antifascistes, le Komintern décide donc de créer les Brigades internationales. Elles draineront 35 000 combattants : des ouvriers, dans leur écrasante majorité, de tous pays mais d'abord de France, plus tout jeunes, et loin d'être tous communistes. Ils joueront un rôle fondamental dans la bataille de Madrid et dans l'organisation de l'armée républicaine.

Quel est l'élément décisif de la défaite du camp républicain ?

Rémi Skoutelsky. On a peine à imaginer la violence de la société espagnole de l'époque, y compris au sein du mouvement ouvrier. Les luttes entre socialistes et communistes français, dans les années vingt-trente, par exemple, ne sont rien à côté des affrontement entre la centrale syndicale socialiste, l'UGT (Union générale des travailleurs), et les libertaires de la CNT-FAI (Confédération nationale du travail - Fédération anarchiste ibérique). Les méfiances réciproques ne s'effacent guère pendant la guerre civile. Si des militants anarchistes sont " liquidés ", des communistes sont également assassinés par des libertaires. L'important est de comprendre que cette méfiance, exacerbée par le rôle des Soviétiques, se traduit à tous les niveaux : du gouvernement aux unités sur le front. La tentative d'éradication du POUM, parti communiste antistalinien (après les journées insurrectionnelles de Barcelone en mai 1937) n'est pas faite non plus pour apaiser les inquiétudes des démocrates.Quel lien peut-on établir entre cette guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale ?

Rémi Skoutelsky. Il s'agit d'un prélude, de la première bataille. Le gouvernement républicain ne s'y était d'ailleurs pas trompé. Son objectif, à partir de l'été 1938, était de tenir jusqu'à la guerre pour bénéficier de l'aide de la Grande-Bretagne et de la France.

Par ailleurs, elle a joué le rôle fondamental de laboratoire de l'armée nazie : la " guerre éclair " qui écrasera la France en quelques semaines est, par exemple, testée en Aragon. Enfin, les vétérans de la guerre civile joueront un rôle déterminant du côté des Alliés. On retrouvera ainsi des Espagnols dans la Résistance française et des anciens des Brigades internationales, dans les FTP (Francs-tireurs et partisans), les FFI (Forces françaises de l'intérieur), les commandos américains ou encore les maquis de Tito.

La dictature de Franco peut-elle être imputée à l'indifférence des puissances occidentales ?

Rémi Skoutelsky. Après-guerre, c'est certain. À partir de 1943, Franco se rapproche des Américains. La tentative des maquisards espagnols de reprendre l'offensive, à partir du Val d'Aran en 1944, est un désastre. La guerre froide arrivant, Franco est dans le " bon " camp. Mais, au-delà, on peut retenir un aspect positif de cette guerre. À mon avis, l'Europe est née en Espagne, car les peuples européens se sentent directement concernés par ce qui s'y passe. L'internationalisme n'est pas qu'un humanisme. Il repose sur la solidarité, donc sur un sentiment de proximité : ce qui se passe là-bas peut se passer chez nous.

Mais le phénomène des Brigades internationales est aussi étroitement lié aux conditions historiques : il reste unique dans l'histoire. Il serait toutefois faux de prétendre que la conscience internationaliste est morte avec la République espagnole. Il n'est qu'à voir l'élan de solidarité en France au moment des attentats de Madrid, ou les mouvements altermondialistes. Le rapport à la violence, à l'engagement physique, lui, est différent.

18:52 Publié dans Actualité, Espagne, Guerre, Guerre d'Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre espagne, 80 ans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2016

Rwanda. Jean Chatain, un témoin « essentiel »

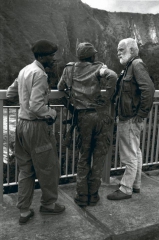

L'envoyé spécial de l'Humanité, Jean Chatain (à droite) avec deux militaires du FPR sur le pont de Rusumo, au Rwanda, en mai 1994, alors qu'il parcourait le pays dévasté. Photo : Collection Jean Chatain

L'envoyé spécial de l'Humanité, Jean Chatain (à droite) avec deux militaires du FPR sur le pont de Rusumo, au Rwanda, en mai 1994, alors qu'il parcourait le pays dévasté. Photo : Collection Jean Chatain

L’envoyé spécial de l’Humanité en 1994 a été entendu comme témoin dans le procès des ex-bourgmestres de Kabarondo accusés de génocide.

De chacune de ses étapes au pays des Mille Collines, dévasté par le génocide, Jean Chatain garde un souvenir net, précis, glaçant. L’insoutenable pestilence de la mort. Les cadavres charriés par la rivière Akagera, devenue torrent des suppliciés. Le regard vide des rescapés, leurs récits cauchemardesques. Notre confrère était le seul reporter occidental basé en dehors de Kigali, au mois d’avril 1994. Il était cité, jeudi dernier, comme témoin dans le procès d’Octavien Ngenzi et Tito Barahira, les deux anciens bourgmestres de Kabarondo, dans le sud-est du Rwanda, qui comparaissent depuis le 10 mai devant la cour d’assises de Paris. Tous deux sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour des massacres de Tutsi dans la préfecture de Kibungo (voir l’édtion du 10 mai 2016).

L’envoyé spécial de l’Humanité arrive au Rwanda à la fin du mois d’avril 1994. Il se déplace à partir de Mulindi, près de la frontière ougandaise. Il sillonne les territoires libérés par le Front patriotique rwandais (FPR) et se rend une fois par semaine à Kampala, pour envoyer ses articles. À Kigali, le gouvernement intérimaire autoproclamé ne peut certes pas dissimuler les massacres aux correspondants étrangers. Mais il s’emploie à en minimiser l’ampleur. « Le pays entier puait la mort », constate au contraire Jean Chatain, pour qui le terme de génocide s’impose très vite.

Depuis Mulindi, il rejoint Kibungo, délivrée une semaine plus tôt par le FPR. Première étape d’une effroyable expédition. Le 30 avril, l’Humanité publie, sous sa plume, le témoignage de l’évêque de Kibungo, Mgr Frédéric Rubwejango. « À l’évêché, nous avions 800 réfugiés. Le 15 avril, ils ont été massacrés devant mes yeux. Au fusil, au gourdin ! Deux jours après, les camions sont arrivés pour emmener les corps », relate-t-il.

Le religieux fait état de chantages à l’argent, « très fréquents ». À ses côtés, un prêtre, l’abbé Papias Mugobokancuro a été « racheté » aux bourreaux. Ce rescapé raconte le massacre de l’église de Kabarondo. Carnage auquel Tito Barahira aurait pris part, selon des témoignages convergents. Bourgmestre au moment des faits, Octavien Ngenzi aurait lui aussi incité la population à participer à l’attaque de ce lieu de culte, lors de l’assaut mené par les forces armées.

À l’issue de l’attaque, il aurait identifié les rescapés aux fins d’élimination des Tutsi, avant de faire ensevelir les cadavres dans une fosse commune aux abords de l’église. En lien avec des militaires et des miliciens des Interahamwe, il aurait participé, selon de nombreux témoignages, à la perquisition de domiciles suspectés d’abriter des Tutsi, contribuant à l’exécution de plusieurs d’entre eux.

Les deux accusés nient en bloc. Octavien Ngenzi se flatte même d’avoir caché des Tutsi. Or, le témoignage de l’abbé Papias Mugobokancuro, recueilli par Jean Chatain, laisse à penser que le bourgmestre faisait commerce de ces prétendus sauvetages : « À Kabarondo, nous avons commencé à recevoir des réfugiés le 8 avril. Vers le 12, il y en avait 1 200 à la paroisse.

Le 13, les gendarmes viennent et tuent. Je tombe entre leurs mains. Ils me battent et me forcent à ouvrir les portes du presbytère. Ils volent, ils pillent, ils cassent. Le 14, je réussis à me réfugier chez le bourgmestre. Je passe cinq jours chez lui, caché sous le lit. Lundi 18, les militaires viennent et transfèrent 50 personnes à Kibungo. Un lieutenant me dit : “Tu sauves ta peau pour 100 000 francs (380 francs français).

Je te donne deux jours.” Je devais donner l’argent au bourgmestre, qui le versait au lieutenant. Mardi, le lieutenant arrive à l’évêché : “Tu montes dans la voiture pour l’exécution ou bien tu donnes l’argent !” Notre économe avait réuni 60 000 francs. Jeudi, il a trouvé les 40 000 francs qui manquaient. » La seule question que se pose encore l’abbé Papias : « Comment s’est effectué le partage entre le bourgmestre et le lieutenant ? Quelle commission a prélevé le premier ? »

Lors de son audition, jeudi dernier, par visioconférence, Jean Chatain insistait sur la solidité de ce récit, « prononcé devant une dizaine de témoins ». Pour les parties civiles, le témoignage de l’envoyé spécial de l’Humanité est « essentiel ». « Jean Chatain était le seul Occidental présent sur les lieux, quelques jours seulement après les massacres dans la préfecture de Kibungo.

Il a recueilli les récits de personnes directement confrontées aux faits », insiste Me Serge Arzalier, l’avocat de l’un des Rwandais qui s’est constitué partie civile dans ce procès. Vingt-deux ans après le génocide, notre confrère, africaniste reconnu, témoin de premier plan, reste hanté par les images du génocide dont il a rapporté toute l’horreur dans les colonnes de l’Humanité.

Il est retourné à Kibungo, un mois après sa première visite. Voilà ce qu’il écrivait, le 13 juin 1994 : « Certes, il n’y a pas de limites dans l’atrocité, mais il y a une sorte de frontière psychologique où, sans que l’on sache exactement pourquoi, les survivants craquent : une horreur dans l’horreur que l’on ne peut supporter et que l’on voudrait cacher à la face du soleil. Dans ce cas précis, elle porte un nom : le cadavre mutilé d’un gosse. »

16:05 Publié dans Guerre, International, L'Humanité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rwanda, chatain, génocide |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |