18/06/2016

Les sommets de 120 ans de haine anti-CGT

Michel Pigenet, Professeur d’histoire contemporaine, Paris-I Panthéon-Sorbonne, Humanité Dimanche

Au sortir du Front populaire, Paul Reynaud, alors ministre des Finances, voudra "en finir avec une CGT dominée par le PCF"

Entre mépris de classe et répression sociale, le déferlement de propos venimeux qui s’exerce contre la CGT à l’occasion de la mobilisation contre le projet El Khomri n’est pas une nouveauté.

Depuis sa création, la Confédération est la cible d’attaques violentes du pouvoir, du patronat, comme le démontre, exemples à l’appui, l’historien Michel Pigenet.

Ainsi la CGT serait « à la dérive », associée à des « minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes » (Pierre Gattaz). Sur la lancée, un médiacrate patenté a pu identifier les « deux menaces » qui pèseraient sur la France : « Daech et la CGT ». Tandis qu’une pétition exige la dissolution de la centrale, son secrétaire général n’est pas épargné. « L’homme qui veut mettre la France à genoux » (« le Figaro ») rappellerait le « Beauf » de Cabu, ce que suggère le portrait d’un Philippe Martinez à la « vie un peu terne et sans apparat », issu d’« une banlieue sans âme » et qui « roule dans une vieille Renault Scenic » (« Capital »).

Frappés au double coin de la défense de l’ordre et du mépris de classe, les thèmes du discours anticégétiste ne se renouvellent guère. À trois décennies de distance, les propos de Pierre Gattaz font écho aux sorties de Coluche contre la CGT « force du désordre » et « cancer général du travail ».

L’antisyndicalisme est aussi, sinon d’abord, affaire d’État. Dotés des moyens qu’offre la puissance publique, nombre de ministres ont attaché leur nom aux plus violentes diatribes anticégétistes. Avant 1914, Clemenceau revendiqua le surnom de « premier flic de France » face à une CGT qu’il défiait en ces termes : « Vous êtes derrière une barricade ; moi je suis devant. »

En 1921, un tribunal correctionnel ordonnera la dissolution de la CGT au lendemain d’une défaite ouvrière marquée par la révocation de 18 000 cheminots dont une violente campagne de presse dénonçait l’« entreprise criminelle contre la prospérité de la nation » (« le Temps »).

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Après la Libération, la guerre froide verra les autorités assimiler la CGT à un PCF tenu pour être au service de l’URSS. Lors des durs conflits sociaux de 1947 et 1948, des milliers de grévistes, sur lesquels les CRS sont autorisés à tirer par Jules Moch, ministre socialiste de l’Intérieur, sont licenciés et des centaines condamnés par la justice.

La radio et la presse ne sont pas en reste. « L’Aurore » du 21 octobre 1948 appelle le gouvernement à « briser » le « plan clandestin du Kominform ». Tout au long de ces années, l’État gendarme a la main lourde. Sa bienveillance va aux maintes officines que finance le patronat.

Certaines lui sont liées, à l’instar des caisses que créée l’UIMM dès 1906 afin de couvrir les pertes dues aux grèves. D’autres monnaient leurs prestations au gré des besoins : recrutement de briseurs de grève, diffusion de publications anticégétistes, formation de dirigeants d’entreprise. À partir de 1955, d’anciens rescapés de la collaboration publient ainsi les Études sociales et syndicales, aujourd’hui sous le contrôle de l’Institut supérieur du travail, dont les analystes alimentent les médias bien-pensants.

Nous en sommes là. Aussi évidente que soit la permanence de méthodes et d’argumentaires aux relents de racisme social, notons la quasi-extinction de la thématique anticommuniste à l’honneur depuis les années 1930. L’évolution laisse intacte, en revanche, la dénonciation d’un syndicalisme menaçant la cohésion et l’économie nationales.

17:52 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Libération, PCF, Politique, Résistance, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cgt, social, haine, classe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2016

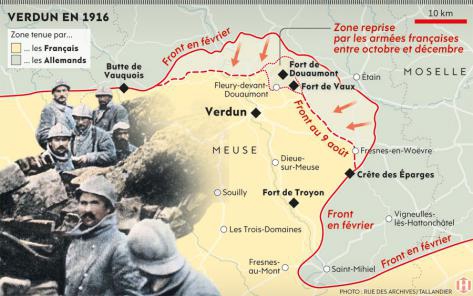

« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre »..., disent les survivants

La bataille de Verdun a été un massacre effroyable. Mais si elle est devenue « la » bataille, c’est en raison de la noria des divisions, de la crainte de perdre la guerre, de la résistance française et de la valeur symbolique développée ensuite par un immense travail de mémoire.

De toutes les batailles de la Grande Guerre, celle de Verdun reste, dans notre mémoire nationale, la plus importante : c’est d’ailleurs la seule qui figure au programme d’histoire des collégiens. Comment expliquer ce statut exceptionnel ?

Une première explication est l’extraordinaire violence des combats jusqu’à l’été. C’est ce que signifiaient, au moment même, les soldats et officiers quand ils disaient : « Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fa it la guerre. » De fait, les documents témoignent d’une lutte d’une rare intensité : on se bat dans des trous d’obus, plus ou moins reliés entre eux pour former des tranchées, sous le bombardement constant d’obus souvent de gros calibre. Se montrer de jour est s’attirer aussitôt des balles. La nuit, on veille, on travaille à renforcer les positions, on ne dort pas vraiment ; les corvées en tout genre et les brancardiers sillonnent le champ de bataille. Les survivants qui descendent du front semblent revenir de l’enfer.

Cette explication n’est pourtant pas suffisante. Verdun a été pire que les batailles précédentes, auxquelles les témoins la comparaient, mais les suivantes ont sans doute été plus dures encore, car l’escalade des bombardements n’a pas cessé ; après chaque échec, les états-majors ont conclu qu’ils n’avaient pas frappé assez fort, et ils ont frappé plus fort la fois suivante. Le million d’obus tirés par les Allemands le premier jour de l’offensive représente moins de quatre jours de la production française d’obus en 1918. Le nombre des morts de Verdun est impressionnant – 143 000 Allemands et 163 000 Français –, mais, compte tenu des effectifs, les pertes françaises sont plus lourdes sur la Somme qu’à Verdun. Les récits de la Somme ou du Chemin des Dames, en 1917, sont aussi terribles que ceux de Verdun : ils disent la faim, la soif, la boue – qui colle aux habits et happe parfois les soldats –, les bombardements incessants, les blessés, les cadavres et débris humains, la puanteur, les mouches, la mort présente à tout instant. Verdun est certes un peu différente : sur ce plateau entaillé de multiples ravins profonds, c’est un combat de petits groupes, à la grenade, alors que les autres batailles, en terrain moins mouvementé, mettent aux prises des lignes plus nettes, sur un front plus large. Mais c’est partout l’enfer.

D’autres raisons interviennent. La première est la « noria ». Le commandement français a en effet remplacé les divisions épuisées par des divisions fraîches, alors que les Allemands reconstituaient sur place leurs unités par des renforts. De ce fait, 70 divisions françaises ont combattu à Verdun, sur une centaine. Verdun est la bataille qu’ont « faite » le plus grand nombre de soldats français. En outre, elle est purement française, car les alliés n’y ont pas participé directement.

Les soldats ont intériorisé l’enjeu

Mais la vraie raison est l’importance de l’enjeu. C’était la première fois, depuis 1914, que les Allemands attaquaient, et en force. Tous les Français ont craint de perdre la guerre. À la fin de la semaine qui commence le 21 février, l’angoisse règne : la défaite sera-t-elle enrayée ? La population anxieuse guette les communiqués, la presse se veut rassurante, mais enregistre les reculs. Les hommes politiques s’agitent : c’est à Verdun que se joue le sort de la nation. Dans les semaines qui suivent, c’est là que ministres, parlementaires, journalistes, académiciens, diplomates, veulent aller, et pouvoir dire qu’ils y sont allés.

Les soldats ont intériorisé l’enjeu : ce n’est pas une bataille comme les autres, c’est « la » bataille, et il est juste que chacun y passe à son tour : la noria trouve là sa justification. Le moral des soldats n’est pas constant ; il y a des moments de lassitude, et même des refus de monter en ligne, mais aux moments les plus décisifs, ils consentent des sacrifices surhumains, et l’on peut parler d’héroïsme. Il ne faut pas que les Allemands passent. Le « mythe » de Verdun se constitue pendant la bataille elle-même : c’est le symbole de la résistance française.

Un immense travail de mémoire a développé ensuite la valeur symbolique de Verdun : les combattants sont revenus en pèlerinage, seuls, en famille, en groupes organisés par leurs associations ; un comité a construit l’ossuaire de Douaumont, grâce à des souscriptions de plus d’une centaine de villes françaises et étrangères, des manifestations commémoratives ont été organisées tous les ans. Les villes ont donné à des rues ou des places le nom de Verdun.

C’est parce que Verdun avait acquis cette valeur symbolique exceptionnelle qu’il n’y avait pas de meilleur lieu pour manifester la réconciliation des deux peuples par un geste spectaculaire et silencieux, la poignée de main du président Mitterrand et du chancelier Kohl, le 22 septembre 1984.

Repères

- 21 février 1916. Début de l’offensive allemande. Quatre jours plus tard, le fort de Douaumont est enlevé.

- 18 juin. Les Allemands, à portée de vue de Verdun, bombardent le secteur avec des obus au phosgène.

- Du 21 au 24 octobre. Les Français pilonnent les lignes allemandes. Les Français reprennent Douaumont.

- Mi-décembre. Après 300 jours, les troupes allemandes sont refoulées sur leurs positions de départ.

Attaques et contre-attaques. Les Allemands attaquent au nord de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, le 21 février 1916, à 7 heures, par un bombardement massif. En cinq jours, ils avancent de 6 à 8 kilomètres et prennent le fort de Douaumont. Ils sont arrêtés par l’arrivée de renforts et la réorganisation du commandement, confié au général Pétain, mais, le 6 mars, ils attaquent aussi rive gauche. Jusqu’à la fin du mois de juin, attaques et contre-attaques font rage. Les Allemands parviennent à 4 kilomètres de Verdun, mais l’offensive alliée sur la Somme, le 1er juillet, les oblige à desserrer l’étreinte. Les Français passent à l’offensive, reprennent les forts de Douaumont puis de Vaux, et reviennent à leur front de départ, rive droite, le 15 décembre. Ils crient victoire mais ne reprendront qu’en août 1917 le terrain perdu rive gauche.

Antoine Prost, professeur émérite, université Paris-I Antoine ProstVendredi, 19 Février, 2016

11:35 Publié dans Actualité, Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verdun, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2015

Cinéma : "Adama", un chef-d'oeuvre d'animation en l'honneur des Tirailleurs

À travers l'odyssée du jeune Adama dans l'enfer des tranchées, ce film nous conte l'histoire de ces Africains perdus dans la mémoire de la Grande Guerre.

Rendre compte du sort des tirailleurs sénégalais durant le carnage de la Première Guerre mondiale dans un film d'animation pour grands et surtout pour petits n'est pas une chose aisée. Pour son premier long métrage, entièrement conçu sur l'île de La Réunion par une cinquantaine de personnes pour un budget de quatre millions d'euros, le jeune réalisateur Simon Rouby a su frapper un grand coup. D'ailleurs, son film labellisé par la Mission du Centenaire a déjà participé à une trentaine de festivals aux quatre coins du monde, du Festival international du film d'animation d'Annecy au Children Film Festival Chicago en passant par le Film Africa London.

Ce conte moderne, à mille lieues des blockbusters aseptisés de Disney, reçoit en guest-star le rappeur Oxmo Puccino, qui non seulement prête sa voix à l'un des personnages du film mais a aussi composé le titre phare de la bande originale.

Une intrigue simple et efficace

L'aventure est menée tambour battant par un enfant en 1916. Du haut de ses douze ans, Adama décide seul de braver l'interdit des anciens en quittant son village d'Afrique de l'Ouest à la recherche de son frère aîné Samba.

Ce dernier s'est enfui pour se faire enrôler au sein de l'armée française dans une ville portuaire. Naïf mais obstiné, Adama part au péril de sa vie sur ses traces en France pour tenter de le ramener, car « le village est un endroit encore préservé, surtout aux yeux d'Adama, qui au début du film y vit comme dans un jardin d'Eden et n'a pas conscience de l'avancée inexorable du monde extérieur.

Pourtant, ce monde colonial et guerrier est en marche et le village ne pourra pas rester intact », explique le réalisateur. Sous les yeux enfantins du héros se dévoile la brutalité de l'enrôlement des tirailleurs sénégalais comme la tragédie subie par tous les soldats, blancs ou noirs, dans les tranchées de Verdun. « Si le film peut avoir comme impact de changer notre regard sur notre histoire, d'aider à comprendre que nos destins au Sud comme au Nord sont inexorablement liés, il aura fait œuvre utile », précise-t-il.

Le film s'inspire de la vie d'Abdoulaye N'Diaye

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Hélas, le 11 novembre, veille de la cérémonie d'honneur, Abdoulaye N'Diaye s'est éteint à 104 ans dans son village de Thiowor au nord de Dakar. Par chance, son petit-fils avait pu recueillir juste à temps les confidences de son aïeul, celles d'un homme contraint de quitter son village pour combattre dans un monde étranger. Le petit-fils les rapporta quelque temps plus tard à Julien Lilti, alors étudiant, qui deviendra coauteur du film Hippocrate, long-métrage nominé aux derniers Césars, et qui se rendra compte du potentiel du récit.

10:31 Publié dans Actualité, Colonies, Culture, Guerre, International, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adama, tirailleurs, simon rouby |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |