17/09/2014

LE DESTIN HORS DU COMMUN, D'UNE PRINCESSE, RESISTANTE ET DEPORTEE

Princesse- Indienne-musulmane-musicienne-Anglaise-espionne-héroïne de la 2 ème guerre-victime des camps Nazis... C'est Noor Inayat Khan, au destin hors du commun!

"Alors que les Allemands procèdent à des arrestations massives, elle refuse de rentrer en Angleterre sur le conseil de ses supérieurs afin de ne pas laisser ses camarades français sans communications."

Elle est passée de "la cour du tsar de Russie aux services secrets britanniques, en passant par le Paris des années folles, avant de mourir dans le camp d’extermination nazi de Dachau." " La Grande-Bretagne a rendu hommage à cette héroïne de la 2e guerre mondiale, le 8 novembre, en érigeant sa statue à Londres." janvier 1914, naissance de Noor-Un-Nisa Inayat Khan à Moscou, par son ascendance paternelle, elle est une princesse musulmane soufie, morte le 13 mars 1944 au camp de Dachau, elle fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent secret britannique du Spécial Opération Excutive (SOE), et premier agent féminin à être envoyé en France comme opérateur radio, elle rejoignit le réseau PHONO en juin 1943.

" La Grande-Bretagne a rendu hommage à cette héroïne de la 2e guerre mondiale, le 8 novembre, en érigeant sa statue à Londres." janvier 1914, naissance de Noor-Un-Nisa Inayat Khan à Moscou, par son ascendance paternelle, elle est une princesse musulmane soufie, morte le 13 mars 1944 au camp de Dachau, elle fut, pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent secret britannique du Spécial Opération Excutive (SOE), et premier agent féminin à être envoyé en France comme opérateur radio, elle rejoignit le réseau PHONO en juin 1943.

Pendant ses quatre mois d’activité dans la région parisienne, elle maintint le contact radiotélégraphique avec Londres, l’informant sur les terrains de parachutage et sur les réseaux. Elle réussit à transmettre vingt messages, malgré l’environnement particulièrement dangereux et aux moyens de détection radiogoniométriques que l’ennemi concentra sur son émetteur.

Mais elle fut finalement trahie, arrêtée, emprisonnée, reprise deux fois à l’occasion de tentatives d’évasion, déportée, maintenue à l’isolement et enchaînée pendant neuf mois à Pfozheim et exécutée à Dachau sans avoir jamais parlé ni coopéré avec l’ennemi.

Noor Inayat Khan fut la troisième femme à qui le Royaume-Uni ait décerné la George Cross, Elle fut également décorée par la France de la Croix de guerre.

LA MORT TRAGIQUE D'UNE HEROINE

Le 13 mars 1944, au matin, à Dachau, quatre femmes sont emmenées jusqu’à un mur situé derrière le four crématoire. Leurs vêtements sont arrachés, elles sont violemment battues. Selon un témoin oculaire qui écrivit 14 ans après les faits, « Noor est rouée de coups par l’officier SS qui dirige le camp. Il s’est acharné sur elle avec une violence inouïe.

Le 13 mars 1944, au matin, à Dachau, quatre femmes sont emmenées jusqu’à un mur situé derrière le four crématoire. Leurs vêtements sont arrachés, elles sont violemment battues. Selon un témoin oculaire qui écrivit 14 ans après les faits, « Noor est rouée de coups par l’officier SS qui dirige le camp. Il s’est acharné sur elle avec une violence inouïe.

Elle n’a pas pleuré et elle n’a rien dit. Quand il a été à bout de souffle et que la jeune femme n’était plus qu’un tas de chairs ensanglantées, il lui a dit qu’il allait la tuer. Le seul mot qu’elle ait dit avant qu’il ne lui tire une balle dans la nuque, c’est "Liberté !" ». Mortes ou mourantes, les quatre femmes sont brûlées dans le four crématoire. L’officier SS, Friedrich Wilhelm Rupert, sera condamné pour d’autres crimes et exécuté en mai 1946.

Document utilisé Wikipédia

11:11 Publié dans Déportation, Guerre, Occupation, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : princesse, résistante, déportée, noor inayat khan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2014

Guerre de 14. Mobilisation générale à l’heure des moissons

Il y a cent ans, c’était la Guerre de 14, qui a lourdement affecté nos campagnes. La Terre, avec la participation de nombreux lecteurs (qu’ils soient remerciés), lui consacre sa série d’été.

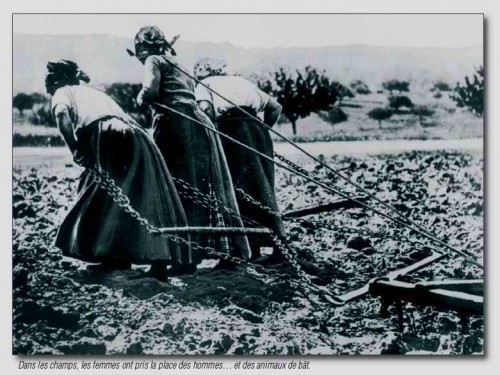

Avant de suivre le parcours de Germain, Renaud, Henri , Pierre, paysans combattants, de leurs animaux, le travail des femmes agricultrices pour nourrir le pays et des femmes ouvrières pour nourrir l’industrie de guerre, des infirmières aussi, un peu d’histoire s’impose.

Si vous consultez n’importe quel dictionnaire, il est écrit qu’à Sarajevo fut assassiné le 28 juin 1914 le prince héritier de l’empire austro-hongrois, François- Ferdinand, par un nationaliste serbe et que ce fut l’origine de la Guerre de 14-18.

L’assassinat d’un prince héritier est donc l’amorce d’une guerre à l’issue de laquelle seront assassinés 9 millions de soldats, tous pays confondus. Sans oublier les civils, les blessés et les mutilés à vie. 1,4 million de soldats français dont plus de 700 000 paysans et ouvriers agricoles mourront pour la France.

Il est aussi un autre attentat qui a permis, disons au nationalisme de prendre les rênes du pouvoir en France, c’est l’assassinat de Jean Jaurès, le leader pacifiste, par un nationaliste.

C’est donc la montée du nationalisme en Europe, alibi de l’impérialisme et de la Finance, qui sert de déclencheur. Pourtant « La paix reste possible » titre l’Humanité (le journal de Jaurès) daté du vendredi 31 juillet 1914. Il rend compte des manifestations contre la guerre qui ont eu lieu la veille, à l’appel de la CGT et de la SFIO.

Jaurès assassiné, tout va très vite : le samedi 1er août 1914 à 4 heures de l’après-midi, l’ordre de mobilisation générale des hommes sous les drapeaux et des réservistes (ceux âgés de 23 à 33 ans) est affiché dans toutes les mairies. L’avis à la population est annoncé non par les gardes champêtres mais par le tocsin.

Dans le même temps il est donné l’ordre de réquisition des chevaux et mulets, auxiliaires de trait importants pour l’agriculture. N’oublions pas que nous sommes en plein travaux des champs. Le lendemain, dimanche 2 août, les mobilisés se mettent en route pour rejoindre leurs régiments. « Ça a débuté comme ça. Moi je n’avais rien demandé… », s’indigne Ferdinand Bardamu (1). Il conclut : « On était faits comme des rats ». Fataliste, le paysan landais de Lagraulet, Germain, se dit que « bien sûr, on partira sans rechigner, pour faire son devoir. »

Le jeu mortel des alliances

Pour l’instant, il ne s’agit pas de défendre la Patrie, mais de porter secours à l’allié russe à qui l’Allemagne a déclaré la guerre. Pourquoi ? Parce que le 28 juillet l’Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie (l’assassin de François-Ferdinand est un nationaliste serbe) et que cette dernière a fait appel à la Russie, alliée à la France et au Royaume-Uni. Et par le jeu des alliances, le 3 août à 7 heures du soir, la France a reçu la déclaration de guerre de l’Allemagne.

La défense de la Patrie, ce sera le prétexte pour fédérer en une Union sacrée nationalistes chauvins et pacifistes : SFIO (socialistes) et syndicalistes (CGT). Ce sera fait en séance extraordinaire de la chambre des députés, le mardi 4 août. Après un hommage à Jean Jaurès par le président de la chambre des députés (Assemblée nationale actuelle) Paul Deschanel, le président du Conseil (sorte de premier ministre), René Viviani, en appelle avec force trémolos à l’Union sacrée pour « défendre l’honneur du drapeau et le sol de la Patrie ». Il conclut sous les applaudissements unanimes et les « vive la France » : « Elle (la France) sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée… ».

Au nom de l’Union sacrée

Celle-ci permettra à la France de mobiliser plus 4 millions d’hommes du 1er août au 30 septembre 1914 (7,9 millions durant les 4 ans de guerre, dont près de 500 000 hommes des colonies appelés « tirailleurs indigènes » !) L’Union sacrée permettra aussi au président de la République, Raymond Poincaré, de prendre une série de lois et d’arrêtés d’exception, tous datés du 5 août et d’assurer les pleins pouvoirs à son gouvernement : incorporation permanente d’hommes de 17 à 49 ans au fur et à mesure des besoins de la guerre, musèlement des syndicats dont les revendications (salaires, temps et conditions de travail etc.) n’ont aucune légitimité face à la guerre, censure, état d’urgence etc.

Alors l’Union sacrée, « grand mouvement de l’histoire française ou duperie ? » s’interroge Pierre Paraf, cofondateur de l’Arac (2) avec Henri Barbusse et premier président du MRAP. Sa réponse : « Il eut fallu suivre le pacifisme de Jaurès et de Caillaux en doublant cet esprit de négociation d’un armement solide et moderne et ne pas céder à l’automatisme des alliances. » « J’allais défendre la France, pays de la Révolution, la France qui allait imposer la paix… Le train m’emporta… » se justifie Clavel Soldat alias Léon Werth. Voilà comment se déclenche et se légitime la Première Guerre mondiale, qui devait être la « Der des ders ».

La fraternisation de Noël

La guerre, sa promiscuité et ses épisodes sanglants va alors durer jusqu’au 11 novembre 1918. À la Noël 1914, les soldats français ne sont pas à Berlin, 300 000 d’entre eux sont morts, 600 000 sont blessés. La moitié sont paysans. Ils sont dans les tranchées avec leurs alliés Britanniques, face aux Allemands qui n’ont pas pris Paris et ont aussi laissé leurs femmes, leurs mères, leurs soeurs dans les usines et à la ferme. Des frères en somme, qui le 25 décembre 1914 sortiront des tranchées pour fêter Noël ensemble, à Ypres notamment. Ils se rejoueront un France-Allemagne de Centenaire de la Grande Guerre.

Chronologie

- 28 juin : Assassinat du prince héritier d’Autriche-Hongrie à Sarajevo en Serbie

- 26 juillet : Arrivée du Tour de France remporté par le Belge Philippe Thys. Henri Pélissier second.

- 28 juillet : L’Autriche-Hongrie alliée à l’Allemagne déclare la guerre à la Serbie alliée à la Triple entente : Russie, France, Royaume-Uni (Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays-de-Galles)

- 30 juillet : Manifestations contre la guerre à l’appel de la CGT et de la SFIO – Section française de l’internationale ouvrière (socialistes) dont font partie Jean Jaurès, Jules Guesde et Marcel Sembat. Ordre de mobilisation générale en Russie

- 31 juillet : Assassinat de Jean Jaurès au café Le Croissant, rue Montmartre à Paris, par un militant nationaliste. Jaurès avait prévu un article dans L’Humanité dont il était directeur, relatif à la « Défense nationale » – Ordre de mobilisation général en Autriche-Hongrie

- 1er août : L’Allemagne déclare la guerre à la Russie qui en appelle à ses alliés la France et le Royaume-Uni - Ordre de mobilisation générale en Allemagne et en France par décret du président de la République, Raymond Poincaré et ordre de réquisition des chevaux, mulets, mules…

Témoignage

Roger Créquigne, fils du meunier d’Oucques (Loir -et -Cher ), Commis crémier chez Bardou à Paris , 25 ans. Mobilisé le 2 août 1914. 352e régiment d’infanterie. Fait prisonnier à la bataille de Bucy-le -long (Ais ne) en janvier 1915. (Extraits de son carnet))

Les vaches meuglent dans les champs en feu

« Dans le train qui nous mène à Langres depuis la gare de Charenton, tout le monde prend ça à la rigolade. Sur les wagons est écrit à la craie : À Berlin ! On arrive à Langres, on reçoit notre équipement et on nous achemine à Humes (Marne) dans le 152e régiment d’infanterie (RI), le temps de former le 352e RI et de filer sur Belfort au secours du 133e RI (guerre des frontières NDLR). Nous entendons le bruit du canon, l’angoisse nous atteint. Les chants d’allégresse du train sont loin. Nous cheminons dans la campagne, il y a eu des victimes par là. Ça sent la charogne et ça nous impressionne. Personne ne rit plus. Finalement on nous dit que nous n’aurons pas à entrer en action. On nous achemine vers Mulhouse puis à nouveau vers Belfort car rien ne s’y passe.

Sur la route nous voyons transporter un artilleur moribond. Un obus a éclaté sous son cheval, il a le ventre ouvert. Il meurt peu de temps après. Plus loin, un fantassin arrive, il se tient les flancs, la bouche pleine d’écume rosée (…) On nous dit de battre en retraite. Les champs sont en feu, des vaches meuglent et ajoutent une note de détresse dans la situation. Il ne reste sur le bataillon dont je fais partie que 200 hommes environ. Les autres qui n’étaient pas « soutiens » d’artillerie comme moi sont restés sur le terrain ou tués ou blessés ou prisonniers. Sur les routes les paysans fuient laissant tout derrière eux (…)

- See more at: http://www.humanite.fr/guerre-de-14-mobilisation-generale...

11:46 Publié dans Guerre, L'Humanité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, paysans, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2014

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale.

Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe.

L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes.

Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ?

Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël.

À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation.

Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins.

Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret.

En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne).

En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies.

Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens.

Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes.

Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein.

La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Rosa Moussaoui pour l'Humanité : http://www.humanite.fr/palestine-les-traces-de-la-memoire...

Palestine, les traces de la mémoire

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale. Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe. L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire. Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes. Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ? Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël. À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation. Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins. Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles. Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne). En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis. Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université. De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli. À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

10:02 Publié dans Actualité, Culture, Guerre, International, L'Humanité, Monuments | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, nakba, tel aviv |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |