Pendant le siège, il est maréchal des logis-chef à la 2e batterie d’artillerie à Nogent-sur-Marne, puis est élu commandant du 213e bataillon de la Garde nationale, dans le 11e. C’est lui qui, le 24 mars 1871, occupe les mairies des Ier et IIe arrondissements.

Élu à la Commune le 26 mars dans le 11e arrondissement, par 19 780 voix sur 25 183 votants, il entre le 29 mars à la commission de la Justice, puis est nommé le 16 avril délégué à la Justice.

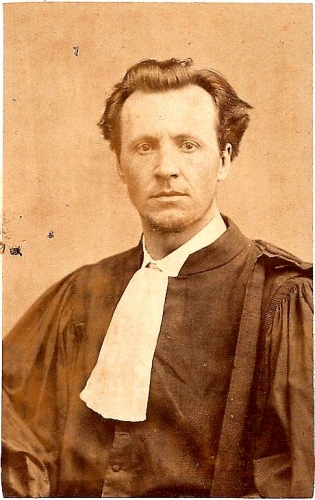

Protot, délégué à la Justice

Lissagaray (chap. XVIII) résume la tâche qui attendait Protot :

Le délégué à la Justice n’avait qu’à résumer les reformes réclamées depuis longtemps par tous les démocrates. Il appartenait à la révolution prolétarienne de montrer l’aristocratie de notre système judiciaire ; les doctrines arriérées et despotiques du code napoléonien ; le peuple souverain, ne se jugeant jamais lui-même, jugé par une caste issue d’une autre autorité que la sienne ; la superposition absurde des juges et des tribunaux ; le tabellionat, le corps des procureurs, 40 000 notaires, avoués, huissiers, greffiers agréés, commissaires-priseurs, avocats, prélevant chaque année plusieurs centaines de millions sur la fortune publique ; de tracer les grandes lignes d’un tribunal où le peuple réintégré dans ses droits jugerait par jury toutes les causes civiles, commerciales, correctionnelles, aussi bien que les criminelles, tribunal unique sans autre appel que pour les vices de procédure.

Le délégué se borna à nommer des notaires, huissiers, commissaires-priseurs pourvu d’un traitement fixe, nominations très inutiles en ce temps de bataille et qui avaient le tort de consacrer le principe de ces offices. A peine si quelques intentions percèrent. Le serment professionnel fut aboli ; il fut décrété que les procès-verbaux d’arrestation énonceraient les motifs et les témoins à entendre ; les papiers, valeurs et effets des détenus durent être déposés à la caisse des dépôts et consignations. Un arrêté ordonna aux directeurs des établissements d’aliénés d’envoyer, sous quatre jours, un état nominatif et explicatif de leurs malades. Que la Commune eût fait le jour dans ces tanières, et l’humanité serait sa débitrice.

Me Rousse, bâtonnier de l’ordre des avocats et membre de l’Académie française, donne de Protot ce portrait, rapporté par Vuillaume, lors d’une visite à la délégation de la Justice, place Vendôme, en avril, au sujet de l’affaire Chaudey :

Dans cette grande pièce solennelle, pleine de si imposants souvenirs, une demi-douzaine d’individus très sales, mal peignés, en vareuse, en paletot douteux ou en blouse d’uniforme, remuaient des papiers entassés pêle-mêle sur des tables, sur les chaises et sur les planchers. Devant le grand bureau de Boulle, j’aperçus un grand jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, mince, osseux, sans physionomie, sans barbe, sauf une ombre de moustache incolore, bottes molles, veston râpé, sur la tête un képi de garde national orné de trois galons. J’étais devant le garde des Sceaux de la Commune ; il se tenait debout, de lettres à la main.[2]

Au lendemain du 28 mars, la Commune se trouvait, en matière de justice, confrontée à deux défis : d’une part, à court terme, faire face à la désorganisation de l’appareil judiciaire consécutive à la guerre, au siège et au départ des personnels de justice (procureurs, juges, greffiers) à Versailles, où ils avaient suivi Thiers et son gouvernement ; d’autre part poser les bases d’un nouveau système judiciaire conforme aux idéaux démocratiques de la Commune. Ceci, dans un contexte difficile, où la délinquance de droit commun, assez largement répandue, suscitait des réactions « sécuritaires », et où la guerre civile poussait à des mesures d’exception.

La Commune entendait établir ce nouveau système judiciaire sur deux principes : la gratuité de la justice et l’élection des magistrats.

Le préambule du décret du 25 avril, qui instaure un jury d’accusation élu pour le tribunal d’exception chargé de juger les otages, annonce les trois axes majeurs de cette refondation démocratique de la justice :

Considérant que si les nécessités de salut public commandent l’institution de juridictions spéciales, elles permettent aux partisans du droit d’affirmer les principes d’intérêt social et d’équité, qui sont supérieurs à tous les événements : le jugement par les pairs ; l’élection des magistrats ; la liberté de la défense.

La priorité fut de remettre en route la justice du quotidien, celle qui concernait la grande masse des justiciables : rétablir les tribunaux civils, les justices de paix, les offices publics (avoués, huissiers, greffiers, notaires, commissaires-priseurs). L’élection des magistrats resta à l’état de projet. Il fallut agir dans l’urgence en nommant des magistrats et des officiers publics.Eu égard à l’ampleur de la tâche et aux ambitions initiales, les réalisations furent modestes, du fait des circonstances, mais aussi du conflit larvé qui opposait Protot et la commission de la Justice à Rigault et à la commission de la Sûreté générale, qui avaient la main sur le système pénitentiaire.

Une série de mesures concernent ce que nous appellerions aujourd’hui « l’accès au droit ». Pour faciliter l’accès égal de tous à la justice, des dispositions visent à en réduire le coût pour les justiciables. Un arrêté du 23 avril supprime la vénalité des offices publics et alloue un traitement fixe aux officiers de justice, mettant fin à la pratique des pots-de-vin. Un autre arrêté, du 16 mai, stipule que les officiers publics doivent établir gratuitement les actes relevant de leur compétence :

Les notaires, huissiers et généralement tous les officiers publics de la Commune de Paris devront, sur l’ordre du délégué à la justice, dresser gratuitement tous les actes de leur compétence.

D’autres mesures allaient dans le sens d’une protection des droits des justiciables. Dès le 11 avril, Protot instaure une surveillance des prisons et des asiles, en exigeant de préciser le motif et la date de l’incarcération de chaque personne détenue. Afin d’éviter toute arrestation infondée, une autre disposition prévoit qu’un procès-verbal doit être dressé pour chaque arrestation et que les causes de l’arrestation doivent être précisées sur l’acte d’écrou en cas d’emprisonnement. Le 14 avril, la commission de la justice décrète que toute arrestation doit être notifiée dans les 24 heures au délégué à la justice, à défaut de quoi l’arrestation est jugée arbitraire. De même, aucune perquisition ne peut être effectuée sans mandat. Selon Lissagaray, il y eut, sous la Commune, 40 ou 50 perquisitions et 1300 ou 1400 arrestations, sans commune mesure avec les dizaines de milliers sous l’Empire, et plus encore après le 28 mai.

La Commune déclare que tout acte d’arbitraire sera suivi d’une destitution et de poursuites immédiates. C’est ce qui arrive au commissaire de police qui avait arrêté Gustave Chaudey (accusé d’avoir ordonné le feu sur les manifestants le 22 janvier) et qui avait saisi l’argent du prisonnier. Il est destitué, et la destitution rendue publique.

La Commune était également soucieuse du sort des détenus de droit commun, particulièrement nombreux en cette période d’explosion de la délinquance et de multiplication des petits délits (vols). De nombreux petits délinquants, emprisonnés parfois depuis longtemps sans jugement, furent libérés. Une commission en charge de visiter les prisons fut nommée.

On a beaucoup monté en épingle la destruction de la guillotine, et la puissance symbolique qu’elle revêtait. Mais il s’agissait d’une initiative de gardes nationaux et d’habitants du 11e, et non d’une initiative de la Commune. La peine de mort, qui divisait les membres de la Commune, ne fut pas mise en débat.

À ces mesures, qui concernaient la justice ordinaire, il faut ajouter les juridictions d’exception, liées à la guerre civile.

Ce fut Protot qui, le 5 avril, rédigea le décret des otages[3]. Un jury d’accusation devait statuer sous 24 heures sur le maintien en détention des personnes arrêtées. Mais sa mise en place fut très lente et la première session n’eut lieu que le 19 mai. On sait que le décret ne fut pas appliqué avant la Semaine sanglante. Et encore, l’exécution des otages le 22 mai échappa-t-elle à la procédure instituée.

La Commune institua encore une justice militaire, afin de maintenir la discipline de la force armée, avec des conseils de discipline au niveau des légions, et des cours martiales. Il n’y eut qu’une seule exécution, celle d’un jeune homme de 20 ans, qui avait reconnu avoir vendu (pour 20 fr.) aux versaillais le plan des positions fédérées. Une cour martiale, composée de La Cecilia, Johannard et Grandier, le condamna à mort le 18 mai aux Hautes-Bruyères.

Protot dans la Semaine sanglante, dans l’exil et après l’exil

Protot participe aux derniers combats de la Semaine sanglante. « J’étais à la barricade de la rue Fontaine-au-Roi et du faubourg du Temple, racontait-il à Vuillaume, à Genève, un soir d’octobre 1871. Le vendredi (26 mai) nous nous battions là depuis le matin. Vers cinq heures, tous les défenseurs étaient tombés. Je restais presque seul. Tout d’un coup, je suis précipité à terre par une violente poussée. Une balle explosible – qui m’a fait sept blessures. La joue crevée, le visage et la vareuse couverts de sang… » Blessé, il est secouru et caché.

On le retrouve en Suisse, à Genève, en octobre 1871. Condamné à mort par contumace le 19 novembre 1872, il voyage entre la Suisse, la Belgique, l’Italie et l’Angleterre. Rentré en France, après l’amnistie de 1880, sa réintégration au barreau de Paris est refusée par le conseil de l’ordre des avocats. Aux élections de 1889, il se présente à Marseille, au siège de Félix Pyat, décédé, contre Jules Guesde, qu’il accusait d’être un « agent salarié de l’Allemagne » et d’avoir « déserté la patrie en ses jours de détresse et de deuil ».

Il était en effet devenu très hostile au marxisme, en particulier aux sociaux-démocrates allemands. En 1892, il écrivait dans Chauvins et réacteurs :

Sous l’inspiration des social-démocrates de Berlin, le marxisme a échoué le socialisme français dans une bénigne et méprisante philanthropie, les bons traitements envers les ouvriers, la sollicitude du gouvernement pour les classes laborieuses [...] Les chefs de ce socialisme néo-chrétien, des oligarques, d’anciens fonctionnaires de l’Empire, des gradués des lettres et des sciences, partagent cet insolent préjugé de leur caste, que le peuple est composé d’individus d’une espèce inférieure [...] L’idée de laver le peuple est une monomanie des marxistes.

Son combat se cristallisa contre la célébration du 1er mai par les guesdistes du Parti ouvrier français (POF) et contre Paul Lafargue. Dans Les Manifestes de la Commune révolutionnaire contre le 1er mai, il fustigeait « une fête allemande dans laquelle les esclaves modernes… implorent de meilleurs traitements, s’agenouillent devant le maître et reconnaissent la légitimité de leur servitude ». Ses attaques contre les marxistes et contre Lafargue virèrent à un chauvinisme douteux :

La social-démocratie a placé un des gendres du prussien Karl Marx, l'heimatlos Lafargue, cubain pendant la guerre de 1870 pour ne pas combattre sa famille allemande, naturalisé français par M. Ranc, pour appuyer la politique des radicaux, élu député français par l'appoint clérical de Lille, pour faire alliance avec les papistes de l'extrême-droite, introducteur de l'anti-patriotisme en France, auteur de : "La Patrie, keksekça ?" où le démembrement de la France est prédit comme chose juste, fatale et imminente.

Protot, après son retrait de la vie politique en 1898, s’était fait orientaliste. Il avait suivi les cours de l’École des Langues orientales et obtenu un diplôme de langue arabe, puis de langue persane. Vuillaume écrivait en 1910 :

Si vous allez un jour, à la Bibliothèque nationale, regardez à l’une des tables du fond, à gauche. Ce solide gaillard penché sur une pile de bouquins, la joue glorieusement étoilée d’une terrible blessure... C’est Protot.

Habitant au 216 boulevard Voltaire, dans le XIe, il vivait chichement des revenus que lui assurait sa connaissance de l’arabe et du persan.

Dernier survivant des membres de la Commune, Eugène Protot meurt le 17 février 1921 à l’hôpital Saint-Antoine. Il est enterré à Carisey, son village natal, en bordure d'un champ qui appartenait à sa famille.

Sources : Bulletin de la Commune

Jean-Louis Robert, « La Commune et la justice », dans Michel Cordillot (coord.), La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’évènement, les lieux, Éditions de l’Atelier, 2021, p. 515-516.

Notice « Protot Louis, Charles, Eugène », dans Michel Cordillot (coord.), p. 1093-1095.

https://maitron.fr/spip.php?article136007, notice PROTOT Eugène [PROTOT Louis, Charles, Eugène], version mise en ligne le 1er décembre 2010, dernière modification le 7 février 2020.

Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, La Découverte, éd. 2000, chap. XVIII. Les services publics.

Les services publics sous la Commune, Amies et Amis de la Commune de Paris, 2016.

« Eugène Protot, l’avocat qui n’aimait pas le 1er mai », L’Humanité, 25 août 1971.

Eugène Protot, délégué à la justice, sur notre site.

La Commune et la justice, sur notre site.

Notes

[1] Voir Michèle Audin, Mardi 22 février 1870, l’affaire Mégy, https://macommunedeparis.com/2018/02/22/n64-mardi-22-fevr...

[2] Voir Maxime Vuillaume, Mes Cahiers rouges. Souvenirs de la Commune, La Découverte, 2011, p.420-422.

[3] Voir Maxime Vuillaume, Mes Cahiers rouges. Souvenirs de la Commune, La Découverte, 2011, p.514-516.

Voir aussi Éphéméride, 5 avril.

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg