24/09/2018

Révolution française. 1792. Robespierre, et la République

Histoire. Pour Maximilien Robespierre, au lendemain des 21 et 22 septembre 1792, la République et son exigence démocratique sont un idéal et une œuvre à accomplir.

La Révolution française a cette particularité, par rapport aux révolutions qu’ont connues à la fin du XVIIIe siècle les États-Unis, les Provinces-Unies (Pays-Bas) et les Pays-Bas autrichiens (Belgique), de ne pas s’être d’abord opérée par le rejet d’un prince ; au contraire, pendant plus de trois années, les députés de la Constituante (1789-1791), puis de la Législative (1791-1792), ont voulu conserver à Louis XVI certaines de ses prérogatives… Ce n’est qu’à l’issue de l’insurrection du 10 août 1792, dans les deux premières séances d’une nouvelle Assemblée, la Convention nationale, que la France est pour une première fois entrée en République.

Robespierre n’est pas étranger à l’événement. Sans l’avoir préparé, il l’a appelé de ses vœux. Alors que les armées étrangères menacent les frontières, que le roi est soupçonné de trahison, il s’indigne de la complaisance de la Législative pour le général de La Fayette, en qui il craint un Cromwell prêt à se saisir du pouvoir, ou un Monck capable de restaurer l’Ancien Régime. Le 29 juillet 1792, au club des Jacobins, il n’est pas seul à envisager une défaite militaire et un triomphe de la contre-révolution ; à la tribune, il succède au militant Legendre, qui vient d’appeler à l’insurrection.

« Les grands maux appellent les grands remèdes, commence Robespierre. Les palliatifs ne font que les rendre incurables. » En formules fortes, il appelle à la déchéance de Louis XVI, au renversement de la Constitution et à la convocation d’une Convention ; loin de vouloir être élu, il propose que les députés qui ont siégé à la Constituante ou qui œuvrent à la Législative renoncent à leur réélection. Il veut croire en des hommes « neufs, purs et incorruptibles » – ce sont les mots qu’il emploie.

Quelques semaines plus tard, élu premier député du Pas-de-Calais et premier député de Paris, il choisit de représenter la capitale. Le 21 septembre 1792, il assiste à la séance inaugurale de la Convention où, sur proposition de Collot d’Herbois, les représentants décrètent l’abolition de la royauté. Le lendemain, l’Assemblée décide « que tous les actes publics porteront dorénavant la date de l’an premier de la République française ».

Désormais, Robespierre se dit républicain. L’était-il avant l’été ? La question a été d’autant plus débattue qu’au printemps 1792, au moment de l’entrée en guerre, il a publié un journal intitulé le Défenseur de la Constitution. L’ancien député entend y soutenir celle de 1791, dont il continue pourtant à déplorer les défauts ; il croit en la Déclaration des droits qui l’ouvre, et considère que le texte constitutionnel protège contre de possibles abus de pouvoir de l’exécutif, des généraux ou de certains députés. L’essentiel, selon lui, n’est pas dans la forme du gouvernement : « J’aime mieux, écrit-il en mai 1792, voir une assemblée représentative populaire et des citoyens libres et respectés avec un roi, qu’un peuple esclave et avili sous la verge d’un Sénat aristocratique et d’un dictateur. »

Il n’oublie pas, pourtant, qu’il a un moment cru en l’abolition de la royauté. C’était moins d’un an auparavant, au temps de Varennes. Le soir même de l’annonce de la fuite de Louis XVI, le 21 juin 1791, n’a-t-il pas affirmé aux Jacobins : « Ce jour pouvait être le plus beau de la Révolution ; il peut le devenir encore, et le gain de 40 millions d’entretien que coûte l’individu royal serait le moindre des bienfaits de cette journée. » La Constituante en a cependant décidé autrement.

« La République est proclamée plutôt qu’établie »

Si l’élu s’est alors plié à ce choix, c’est que, au mot de « république », Robespierre préfère la chose. La démocratie qu’il espère ne se définit pas d’abord par un mode de gouvernement, mais par des principes, qui sont l’égalité politique et une pleine souveraineté de la nation, qui ne s’aliène jamais, les citoyens devant pouvoir débattre dans des assemblées librement réunies (sections, clubs), voter, émettre des vœux, voire révoquer un député avant la fin de son mandat.

Au lendemain des 21 et 22 septembre 1792, cette exigence démocratique, qui est aussi une exigence républicaine (au sens traditionnel du mot), n’a pas changé chez Robespierre. Pour le conventionnel, la République n’est pas achevée parce que décrétée. « La République est proclamée plutôt qu’établie, écrit-il en décembre 1792. Notre pacte social est à faire, et nos lois ne sont encore que le code provisoire et incohérent que la tyrannie royale et constitutionnelle nous a transmis. » Il attend une nouvelle Constitution, de nouvelles lois, mais aussi un Code civil et l’instauration d’une éducation nationale ; il attend aussi l’exécution de Louis XVI, par laquelle il entend « cimenter la République naissante »… Pour Robespierre, la République est un idéal, une quête, une œuvre à accomplir, souvent dans la douleur ; elle se mérite.

15:26 Publié dans L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2018

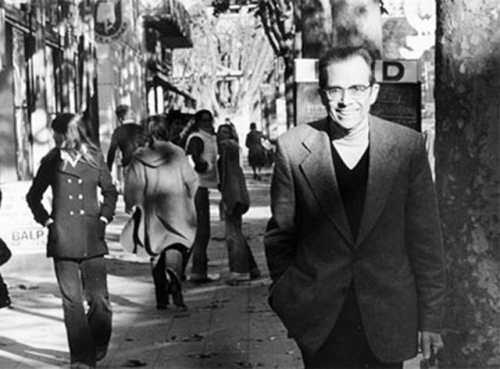

Le 4 mai 1978, Henri Curiel était assassiné à Paris

Hassane Zerrouky, Humanite.fr

Il y a 40 ans, Henri Curiel était assassiné à Paris, au pied de l'immeuble où il habitait. De nouveaux éléments ont permis à sa famille d'obtenir en janvier 2018 la réouverture du dossier d'instruction.

La justice a rouvert l’enquête sur la mort d’Henri Curiel, assassiné le 4 mai 1978 à Paris, et ce après les confessions de René Resciniti de Says, militant d’extrême-droite (décédé en 2012), relatées dans le livre de Christian Rol, Le roman vrai d’un fasciste français, paru en 2015. Bien qu’à l’époque ce meurtre ait été revendiqué par l’organisation Delta, référence aux commandos de l’OAS du même nom pendant la guerre d’Algérie, l’affaire avait été classée en 1992 puis en 2000. Et depuis, ce crime est resté impuni.

Les aveux posthumes de René Resciniti, et le fait que l’arme du crime ait été la même que celle ayant servi à tuer Laid Sebaï, le gardien de l’Amicale des Algériens en Europe, remettent en selle la piste algérienne, celle d’un acte commis par des résidus de l’OAS, que le général Paul Aussarresses, l’assassin du leader du FLN Larbi Ben M’hidi, avait déjà évoqué, assurant alors que Curiel était sur la liste des personnes à éliminer (1). L’ancien tortionnaire a même incriminé l’ex-président Giscard d’Estaing dans cette affaire. Ce qui écarte les pistes d’un crime commis par le Mossad ou les services sud-africains en raison de l’implication de Curiel dans les causes palestinienne et sud-africaine, pistes évoquées alors par les amis et proches de la victime.

« Communiste à part »

En cette fin des années 1970, Henri Curiel, écrit René Galissot citant Gilles Perrault, se savait menacé. Après que De Gaulle eut quitté le pouvoir, sa situation et celle des militants progressistes étrangers vivant en France était devenue incertaine, surtout durant le septennat de Giscard d’Estaing sous lequel les anciens de l’OAS ont commencé à relever la tête avant de passer aux actes.

L’histoire d’Henri Curiel, juif égyptien, né en 1914 en Egypte, homme habité par la cause des peuples luttant pour leur libération du joug colonial et impérialiste, est une histoire mouvementée. Ce « communiste à part » (dixit René Galissot), crée en 1943 le Mouvement égyptien de libération nationale (Meln), organisé autour de la librairie du Rond-Point au Caire, véritable centre de diffusion du marxisme et « de brochures d’instruction communiste » en arabe.

Cette période de sa vie au Caire constitue une des parties les plus intéressantes de son parcours militant parce que s’y déroule ce qu’a été cette Égypte d’avant l’arrivée de Nasser et, surtout, ce qu’a été l’apport de ces juifs progressistes égyptiens, issus de la bourgeoisie du Caire et d’Alexandrie dans la diffusion du marxisme, avant qu’ils ne soient expulsés du pays, sur fond d’exode forcé de la communauté juive égyptienne, après la création d’Israël en 1948.

Expulsé d’Égypte, on retrouve Curiel en France, engagé aux côtés du FLN algérien pendant la guerre d’Algérie : il sera incarcéré en 1960 et libéré en 1962. Après l’indépendance algérienne, avec l’appui de Ben Bella et le soutien de Ben Barka, avant que ce dernier ne soit assassiné en 1965 à Paris, il s’inscrit pleinement, via l’organisation Solidarité qu’il créée, dans le soutien actif aux mouvements anticolonialistes et de libération des peuples. Mais surtout, il joue un rôle, bien avant l’heure, dans le rapprochement entre progressistes israéliens et palestiniens, notamment entre Uri Avnery et Issam Sartaoui, rapprochement qui aboutit à l’organisation d’une série de rencontres durant l’année 1976, année où le directeur adjoint de l’hebdomadaire le Point, Georges Suffert, fait paraître une pseudo-enquête journalistique présentant Henri Curiel comme le patron des réseaux d’aide aux terroristes et un « agent du KGB » !

Le « tournant giscardien »

Ces années 1970, avec l’arrivée au pouvoir de Giscard d’Estaing en France, que Gallissot qualifie de « tournant giscardien », sont celles de « l’alliance triangulaire » France-États-Unis-Maroc face à ce qui est considéré comme « le triangle adverse » Algérie-URSS-Polisario. Une « alliance » sur fond d’attentats meurtriers contre les Algériens en France, de luttes souterraines entre services français et algériens et de préparation par le Maroc de la « marche verte », qui lui permettra, avec le concours de l’armée française et de l’Espagne franquiste, d’occuper le Sahara occidental en 1975. Mais aussi d’assassinats non élucidés comme ceux des représentants successifs de l’OLP, Mahmoud Hamchari (décembre 1972), Mahmoud Saleh (janvier 1977), Azzedine Kalek (août 1978), ou juste avant du dramaturge et militant algérien de la cause palestinienne et ami de Curiel, Mohamed Boudia (juin 1973). C’est dans cette période trouble, qu’Henri Curiel est à son tour assassiné. D’autres meurtres (autour d’une vingtaine) non élucidés, de militants palestiniens, basques, communistes espagnols, du savant atomiste égyptien Salah al-Meshad (juin 1980), et de menaces de mort, émailleront ces années giscardiennes.

(1) Voir aussi Henri Curiel citoyen du monde de Gilles Perrault dans le Monde diplomatique d’avril 1998.

18:29 Publié dans Actualité, Biographie, Guerre, La Commune, Politique, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri curiel, communiste, egypte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2018

Jeanne Labourbe : La 1ère communiste française

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe dès le début a soutenu la Révolution Russe et s'engage dans l'Armée Rouge. Elle est violée et exécutée à Odessa, début mars 1919, par des soldats français et russes blancs. Elle devint la première martyre du communisme français.

Jeanne Labourbe naquit à Lapalisse en 1877 dans une famille de journaliers marqués par les idées républicaines.

… En 1896, la jeune fille de 19 ans, repasseuse de son état, tombe sur une annonce réclamant les services d’une gouvernante en Pologne (alors rayée de la carte). Elle se rend sur place – dans l’empire russe –, exécute des travaux ménagers tout en apprenant le français aux enfants de ses employeurs.

Elle se lie avec la famille d’un déporté politique, s’initie à la question sociale et devient courrier au service de la révolution qui fermente. En 1905, elle se jette dans la mêlée libératrice amenée à échouer. Elle change de prénom. Voici désormais « l’institutrice Jeanne Labourbe », comme elle ne cessera plus d’être désignée.

Premier membre français du Parti bolchévique, Jeanne Labourbe intégra un groupe d'interprètes dont le but était de tenter de rallier à la cause des soviets le plus possible de soldats occidentaux engagés aux côtés des Russes blancs (pro-tsaristes) dans la guerre civile qui avait éclaté au lendemain de la Révolution d'octobre.

Après la révolution d’octobre 1917, la Russie connaît à la fois la guerre civile et l’intervention étrangère. Lénine signe la paix avec l’Allemagne. Mais les pays de l’Entente (France, Angleterre, Grèce, Japon, États-Unis…) veulent isoler l’Europe de la contagion des idées révolutionnaires. Ils vont même jusqu’à débarquer en Russie septentrionale : les Anglais attaquent dans la Baltique et en Mer Noire, les Turcs pénètrent dans le Caucase, les Américains et les Japonais occupent Vladivostok.

Clémenceau conçoit une gigantesque opération de soutien aux armées Blanches, les armées contre-révolutionnaires. Entre décembre 1918 et janvier 1919 Sébastopol, Odessa, Nikolaïev et Kherson sont occupées. Simultanément les forces Blanches attaquent en Crimée.

En 1919, bon nombre de soldats ne sont toujours pas démobilisés. Le « ras-le-bol » et le refus de jouer aux contre-révolutionnaires, de se transformer en « gardiens de la bourgeoisie » vont aboutir à des mutineries. Les premiers soulèvements ont lieu dans les troupes terrestres dès février.

André Marty raconte comment Jeanne Labourbe se retrouve à Odessa :

Elle était frémissante quand elle apprit que les soldats français avaient débarqué à Odessa. Elle ne pouvait supporter l’idée, disait-elle, que « les fils des communards de 71, les descendants des révolutionnaires de 93, viennent étouffer la grande révolution russe. » […] Elle obtint du Comité central du Parti d’être envoyée à Odessa. Elle y arriva en traversant le front.

Elle se jeta dans l’action avec sa foi, son enthousiasme. Elle remaniait la rédaction des tracts, des journaux, trouvant toujours qu’ils n’étaient pas assez vivants, qu’ils n’accrochaient pas assez le cœur des soldats … »

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

Elle fait diffuser dans les cantonnements, par des enfants censés écouler journaux et cigarettes, des tracts, des brochures, ainsi que Le Communiste, une feuille qu’elle rédige sur place, cachée par une militante de 67 ans, Mme Leifmann. C’est là, rue Pouchkinskaïa, dans la nuit du 1er au 2 mars 1919, que tout se noue, selon le récit qu’en fera Radkov, un militant bolchevique serbe présent sur place mais qui pourra s’échapper – au point d’être un temps soupçonné par ses camarades de parti – et survivre à la vengeance contre-révolutionnaire. Radkov précise qu’en plus de Jeanne Labourbe et Mme Leifmann, étaient présents les trois filles de celle-ci et le tailleur Lazare Schwetz :

« Nous jouions aux cartes et aux dames, lorsque, tout à coup, on frappa à la porte et, sans attendre, on l’ouvrait toute grande d’un coup vigoureux. Dix hommes entrèrent en trombe et dirigèrent leurs revolvers sur nous, en criant : “Haut les mains !” Ces hommes étaient cinq officiers volontaires (deux généraux, deux colonels et un subalterne), quatre officiers français (trois officiers d’infanterie et un officier de marine) et un civil. »

L’appartement est mis à sac, ses occupants transférés à la Sûreté militaire, torturés puis traînés jusqu’au cimetière juif pour y être abattus à coups de revolver. Selon le récit canonique bolchevique alors mis en place et que reprendra consciencieusement André Marty, toute la population d’Odessa visite la morgue pendant les jours qui suivent. Les cadavres des assassinés présentent un spectacle horrible : tous, sans excepter la vieille Leifmann, ont le visage défiguré, le corps couvert de bleus et de plaies causées par les baïonnettes : « Jeanne Labourbe ne put être reconnue que par ses cheveux courts et ondulés et le vieux paletot qu’elle portait toujours. Il est certain qu’au moment où Radkov s’enfuit, les victimes essayèrent aussi de se défendre et de s’échapper ; blessées, elles furent certainement achevées avec rage. »

Le 5 avril 1919, les révolutionnaires reprennent la ville d’Odessa aux Blancs et des funérailles grandioses sont organisées en l’honneur de Jeanne Labourbe et de ses camarades assassinés. Dans La Pravda du 25 mars 1919, Niourine, le camarade russe du Groupe communiste français de Moscou, écrit : « Le prolétariat français immortalisera ce nom honoré de la première femme communiste française qui sut lutter pour la révolution. »

Sources : Compagnie Jolie Mome, Palicia.blogpost, Humanité hors série sur la Révolution d'Octobre

17:44 Publié dans Biographie, PCF, Première guerre mondiale, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanne labourbe, communiste, russie, bolchéviques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |