30/03/2016

Robespierre, objet de passion, interroge toujours les consciences

Robespierre. La Fabrique d’un monstre, Jean-Clément Martin. L’historien livre une biographie de l’Incorruptible totalement dégagée de l’emprise thermidorienne. En refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, il fait œuvre utile et salutaire.

Robespierre. La Fabrique d’un monstre, Jean-Clément Martin. L’historien livre une biographie de l’Incorruptible totalement dégagée de l’emprise thermidorienne. En refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, il fait œuvre utile et salutaire.

En moins de quinze ans, indépendamment des deux rééditions successives des dix volumes des Œuvres de Maximilien Robespierre, augmentés d’un onzième volume, suivies de la « découverte » de papiers jusque-là considérés comme perdus, ont paru autant de biographies de l’Incorruptible qu’il en a été dénombrées depuis les premiers travaux dus à Laponneraye, dans les années 1830 ! C’est assez dire que le personnage historique de Robespierre ne cesse de focaliser l’intérêt du public et d’interroger les consciences.

En se consacrant à dire simplement ce que fut l’existence de Maximilien Robespierre, de sa naissance à Arras en 1758 à sa mort tragique le 28 juillet 1794 (le 9 thermidor), tout en refusant de se soumettre aux injonctions du psychologique, de l’affectif, de l’exaltation comme de la vitupération, Jean-Clément Martin a fait œuvre utile et salutaire. Dans les cent premières pages, il évoque précisément le jeune homme que fut Maximilien, circonscrit fort bien son milieu de bourgeoisie d’office par son père et, du côté maternel, signale sa position de rejeton d’une dynastie de producteurs urbains, rappelle ses réussites scolaires, son insertion relativement aisée dans le milieu arrageois, son attention insolite à la situation sociale des petites gens du tiers état : rien de très « original » ne distingue donc Maximilien de beaucoup d’autres qui seront appelés à tenir les premiers rôles dans la Révolution qui vient.

« Idole abattue », « bouc émissaire » de la peur bourgeoise

Pendant les cent vingt pages qui suivent, on suit pas à pas le cheminement d’un représentant du peuple que la Révolution éduque plus qu’il ne la dirige, découvrant à la fois les risques de l’action politique et la nécessité de l’engagement, l’écart entre les paroles qu’il faut prononcer (ou ne pas formuler) et l’effet du discours ou de la posture sur l’événement autant que sur les mouvements de l’opinion et l’action collective des forces sociales. Puis, en cent pages supplémentaires, l’auteur nous entraîne derrière Robespierre dans les arcanes du pouvoir d’État, d’abord dans sa définition et sa conquête, ensuite dans son exercice : c’est alors que l’homme de principes se révèle, à la mesure des enjeux et des circonstances qui s’imposent à lui.

Sorti vaincu d’un affrontement politique sur fond de guerre civile et étrangère, qu’il a vue venir sans pouvoir en maîtriser le cours malgré son immense autorité publique, Robespierre devient une « idole abattue » que ses vainqueurs, issus pour la plupart du même cursus historico-politique, transformeront délibérément en « monstre » après sa chute pour inscrire à son débit d’homme d’État tout ce qu’il fallait faire oublier ou occulter de la Révolution, une fois celle-ci « terminée ». Et c’est sur cette figure de Robespierre en « bouc émissaire » de la peur bourgeoise et en première incarnation de la catégorie de « totalitarisme » inventée par Hannah Arendt, « entre Platon et Pol Pot », que s’achève l’ouvrage.

On ne saurait trop louer l’auteur d’avoir systématiquement replacé l’action et la parole de Robespierre dans le contexte précis de leur formulation et d’en mesurer l’efficace ou l’effet à cette aune exclusivement. Ici gît toujours l’honneur de l’historien ! Cela nous change des élucubrations des multiples auteurs thermidorisés, même sans le savoir, qui en ont traité. Mais la démarche de Jean-Clément Martin se montre de surcroît surtout attentive aux relations de sommet, et même au tour « politicien (sic) » des choses, aux intérêts de « clans », et rabat quelquefois la grande histoire de la nation refondée entre 1789 et 1793 sur de petits motifs, loin des grands enjeux du temps : on se prend quelquefois à souhaiter d’entendre Goethe ou Victor Hugo, même Chateaubriand et pas seulement Carlyle (in fine).

Un ouvrage original et argumenté qui réjouira les robespierristes

D’autant que la haute culture de Robespierre (que les thermidoriens se sont ingéniés à occulter), notamment son constant retour sur ce qu’il fallait retenir de Jean-Jacques Rousseau, voire de Montesquieu, n’apparaît souvent que sous la forme d’un alibi, d’un topo ou d’un simple souvenir de collège, non d’une pensée en acte. On pouvait espérer plus de grandeur dans le rendu, comme on le dit d’un tableau. Traduisant la mauvaise conscience de la suite des générations qui se sont laissé duper, volontairement ou non, par le discours thermidorien, l’effort de salubrité historienne auquel s’est attaché Jean-Clément Martin dans ce livre si argumenté ne va certes pas, du côté droit de l’opinion, améliorer son image et sa réputation d’électron libre ! Seuls celles et ceux qui n’ont pas lu ses précédents ouvrages en seront surpris. Nous, robespierristes, nous en réjouissons.

Quoique ne reposant pas sur des découvertes documentaires nouvelles, la biographie de Jean-Clément Martin est un très bon livre, original et tout à fait à la page, qui sait d’ailleurs rendre aux précédents travaux ce qui leur revient. On se plaît à constater, ce qui est rare, que la bibliographie utilisée et la liste des auteurs cités, à quelques curieuses exceptions près, ne jettent l’ostracisme sur personne (le récit d’André Stil, qui le mérite, est mentionné quatre fois et longuement), mais curieusement, beaucoup de celles et ceux qui sont cités dans les pages du texte sont ignorés dans l’index terminal, de même que, à l’exception d’un seul, tous les différents auteurs de recueils de textes de Robespierre : le diable, comme l’on sait, niche toujours dans les marges !

11:17 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robespierre, la fabrique d'un monstre, livre, mazauric, jean clément perrin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2016

NOUS OUVRIERS

On a peine à l’imaginer. Ils sont pourtant des millions. Un peu plus de sept selon les dernières statistiques. Sept millions de corps qui se plient, de mains qui s’activent, de sueur, de cambouis, de gestes chaque jour mille et mille fois répétés. Les ouvriers représentent encore aujourd’hui un quart de la population active française. La France en bleu de chauffe et chaussures de sécurité travaille toujours. Quand les ouvriers du textile ou de la sidérurgie diminuent, ceux du tri, de l’emballage, de l’expédition ou les conducteurs- livreurs, eux, progressent.

Ils sont là et pourtant invisibles. Car ces hommes et ces femmes ont disparu de notre champ visuel. Il faut des fermetures d’usines et des vies qui s’écroulent pour que l’on redécouvre, étonnés, leur existence.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, ces travailleurs étaient pourtant acclamés comme des héros.

« Gueules noires » et métallos étaient alors les figures incontournables de la reconstruction et les fers de lance des plus grandes avancées sociales.

Comment une telle mutation a t-elle pu avoir lieu ?

Cette fresque historique en 3 volets revient sur les révolutions, les frustrations, les victoires et les échecs qui ont changé radicalement le visage du travailleur français.

Pour cela, il faut partir ausculter les mémoires. Avec près d’une cinquantaine de familles, du Nord au Sud de la France, d’Est en Ouest, ce film dresse le portrait de cette France ouvrière par ceux qui l’ont faite et continuent de la faire. Une plongée dans les souvenirs entremêlés afin que se redessine la réalité de la vie ouvrière. Celle du fond de la mine, celle de la chaîne, de la «ligne » comme l’on dit poliment aujourd’hui. Mais aussi le quotidien des courées, les jardins bêchés les dimanches, les bistrots, les bals et les réunions syndicales.

En suivant le fil de ces mémoires entrelacées, aidé par un comité éditorial d’historiens et de sociologues, ce film pose aussi la question de la désindustrialisation de la France voulue par les gouvernements successifs dès les années soixante.

Pour la première fois, cette trilogie propose un portrait d’ensemble de ces hommes et femmes qui ont reconstruit la France avant que cette dernière ne

les sacrifie sur l’autel de la «nécessaire» rentabilité.

Episode 1 : « ... nos mains ont reconstruit la France » 1945-1963 - Durée 52 ‘14’’

Dans sa première partie, le film décrit les années d’après-guerre. Les ouvriers sortent auréolés de leur engagement massif dans la Résistance, et la fierté d’appartenir à ce monde est grande.

Dans l’inconscient collectif, l’ouvrier a le visage et la gouaille de Jean Gabin. Le travail en usine ou à la mine reste une réelle épreuve, mais les acquis du Front populaire et les réformes sociales de 1945 laissent espérer aux ouvriers une amélioration de leurs conditions de vie.

Episode 2 : « ... nos rêves ont façonné la société » 1963 – 1983 -Durée 52’14’’

Au beau milieu des Trente Glorieuses, la France construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits de mines sont progressivement abandonnés. La décentralisation industrielle, lancée dans les années soixante, est une aubaine pour certaines régions de l’Ouest et du Sud de l’hexagone, mais marque le début du déclin des bassins industriels traditionnels.

Au cœur de la Vème République gaulliste, les ouvriers doivent faire face à une nouvelle révolution industrielle. L’automatisation redessine sa place. Ces années-là parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais les ouvriers de cette génération s’interrogent : ne sont-ils que des machines à produire ?

Episode 3 : « ... nos cœurs battent encore 1983 à nos jours - Durée 52’14’’

Ils y ont crû : un président de gauche devait forcément les protéger. La désillusion est terrible. Dès 1983, la fermeture des Hauts-Fourneaux, les restructurations dans l’automobile, les délocalisations, l’intérim, le chômage, la précarisation de la vie assomment les ouvriers.

Celui qui a un emploi est un chanceux. Pour le conserver, il faut faire profil bas et endurer un rythme toujours plus soutenu. Les ouvriers qui, un temps, avaient espéré accéder aux classes moyennes, se retrouvent une nouvelle fois relégués en bas de l’échelle. La fierté d’appartenance à une classe laborieuse a disparu avec cet espoir déçu. Désormais, on ne se dit plus « ouvrier ». On préfère le nom d’ « opérateur » ou de « technicien ». Sept millions de travailleurs sont ainsi « ouvriers » sans vraiment le savoir eux-mêmes.

Nous, Ouvriers : Bande-Annonce from 13 Productions on Vimeo.

17:16 Publié dans Actualité, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ouvriers, télé-film, société |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2016

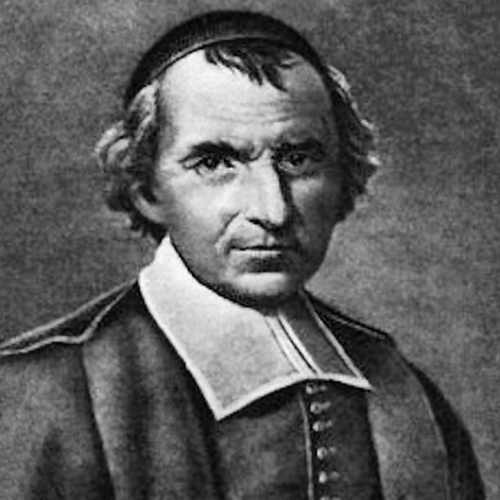

Jean Meslier, curé, athée, matérialiste, communiste au XVIIIe siècle

Avant 1789, ce curé des Ardennes, hors normes, avance des théories révolutionnaires en totale rupture avec son temps. Précurseur du communisme, il prône la guerre des classes et dénonce la propriété privée comme source d’inégalité et de domination. Il est temps de le redécouvrir.

« Unissez-vous donc, peuples, si vous êtes sages ! »

« La matière ne peut avoir été créée. Elle a d’elle-même son être et son mouvement. »

Jean Meslier (1664-1729) sort aujourd’hui de l’ombre. Il étonne et il fascine. Il y a de quoi ! Ce curé de campagne du petit village d’Étrépigny dans les Ardennes françaises est le fondateur de l’athéisme. Et le seul penseur révolutionnaire en France avant la Révolution… La place qu’il occupe dans l’histoire des idées est donc unique : il est d’abord et avant tout le premier penseur à réunir et à articuler en une seule conception du monde et de la vie l’athéisme, le matérialisme, l’égalitarisme communiste et la pensée révolutionnaire. Pas moins !

Avec le volumineux mémoire qu’il laisse à sa mort, le curé Jean Meslier offre une philosophie complète de la nature et de la société humaine en rupture radicale avec la pensée religieuse et philosophique et avec les idées sociales et politiques de son temps. Il s’affirme comme un précurseur des Lumières, qu’il dépasse en profondeur et en radicalité en tant de domaines.

Seul et solitaire pour mener cette gigantesque entreprise, il dénonce à la fois la tyrannie des puissants et l’imposture religieuse qui la bénit. « La religion, écrit-il, soutient le gouvernement politique si méchant qu’il puisse être et, à son tour, le gouvernement politique soutient la religion si vaine et si fausse qu’elle puisse être. »

En le démontrant, Meslier s’affirme comme le premier théoricien systématique de l’athéisme à se lancer dans une attaque exhaustive et radicale de la croyance en un Dieu, le premier à sortir l’athéisme de sa culture élitaire et à le revendiquer pour les masses populaires, le premier athée communiste – et, de même, le premier communiste athée – connu dans l’histoire universelle de la pensée. Le premier philosophe à vouloir « transformer le monde » donc !

Il est également le premier matérialiste systématique et conséquent depuis l’Antiquité. Il expose longuement le point de vue que la matière ne peut avoir été créée, que le mouvement lui est indissolublement lié, que « la matière a d’elle-même son mouvement ».

Prônant l’égalitarisme communiste, il est aussi le premier à vouloir fonder une société sans classes par l’action révolutionnaire qu’il conçoit comme une action populaire de masse : à la différence de tant d’autres auteurs de son temps qui l’envisagent au travers de l’imagination utopique, Meslier décrit peu les formes politiques de la société future, mais il forge en revanche un projet et un programme révolutionnaires pour la réaliser.

Il est de même le premier critique social à considérer la religion comme le produit et la preuve de l’oppression et de l’exploitation sociales, à voir dans la propriété privée la cause de l’inégalité et de la domination, à reconnaître que toutes les richesses viennent du travail, et à avancer l’idée de la grève générale. Le premier à prôner l’idée de la dictature des opprimés (il revendique ouvertement d’« opprimer tous les oppresseurs » !) et à se prononcer pour la transformation de la guerre des nations en guerre des classes.

Précurseur du féminisme, sans être aucunement libertin (le libertinage est un courant élitiste méprisant des masses), il se prononce contre l’indissolubilité des mariages et ses conséquences néfastes pour les hommes comme pour les femmes, et pour leurs enfants. Il défend l’union libre et s’indigne que l’Église condamne ce qu’il appelle si joliment « ce doux et violent penchant de la nature ».

Comme s’il exprimait l’irruption du peuple paysan brandissant sa misère au sein des salons philosophiques, Meslier doit sa radicalité à son expérience pratique de la vie paysanne d’Ancien Régime qu’aucun autre penseur de son temps ne connaît comme lui. Il est, avant la Révolution, le seul penseur à concevoir l’athéisme, non comme un privilège des puissants, mais comme une arme pour libérer les masses asservies.

Pour que la pensée accède à nouveau en un seul mouvement à la conjonction de ces quatre domaines que sont la négation de Dieu, la matière, le communisme et la révolution, il faudra attendre Marx et Engels, c’est-à-dire plus d’un siècle de transformations profondes de la société, parmi lesquelles la Révolution française et la révolution industrielle, le triomphe de la bourgeoisie et la constitution du prolétariat industriel.

Ainsi mesure-t-on l’avance que Jean Meslier avait sur son temps, et ce qui en fait un penseur d’exception, trop injustement méconnu aujourd’hui.

repères15 juin 1664. Naissance de Jean Meslier à Mazerny (Ardennes). Curé d’Étrépigny où il meurt à l’été 1729. 1762. Publication par Voltaire, sous le titre de Testament de J. Meslier, d’un écrit qu’il présentait comme un extrait d’un texte beaucoup plus volumineux, retrouvé chez lui. 1864. Rudolf C. d’Ablaing Van Gissenburg et le milieu librepenseur hollandais publient une première édition complète en trois volumes du Testament.

19:53 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean meslier, curée, athée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |