01/12/2013

Louis-Antoine Saint-Just, la conscience de la Révolution

1767-1794 . Par son désir d’un ordre social juste, par son talent d’orateur, par l’acuité de sa pensée, Louis-Antoine Saint-Just mérite bien mieux que cette image d’Épinal de nostalgiques de la monarchie qui ont brossé de lui le portrait d’un « archange de la mort ».

1767-1794 . Par son désir d’un ordre social juste, par son talent d’orateur, par l’acuité de sa pensée, Louis-Antoine Saint-Just mérite bien mieux que cette image d’Épinal de nostalgiques de la monarchie qui ont brossé de lui le portrait d’un « archange de la mort ».

Souvent, Saint-Just est représenté sous les traits d’un exalté. D’une sorte de vampire assoiffé de sang, ou, dans le meilleur des cas, d’un puriste à la limite de la folie et de la neurasthénie. Exemple avec le Danton, de Wajda, ou encore avec le personnage de Lambert Wilson dans les Chouans.

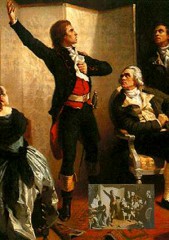

Pourtant, hormis sa jeunesse, rien dans le parcours éclair de Louis-Antoine Saint-Just ne justifie cette iconographie. Fougueux, le jeune homme l’était sans doute : à tout juste vingt-cinq ans, en 1792, il est le plus jeune député de la Convention. Il en est aussi l’un de ses orateurs les plus brillants. Une sorte de rêveur, pour qui la Révolution est un moyen de concrétiser une utopie : une société plus équitable. En le tuant, la Convention s’est privée de celui qui aura incarné l’avenir.

On possède peu d’éléments sur sa vie avant la Révolution. On sait qu’il est né le 25 août 1767 à Decize, dans la Nièvre. Son père était un ancien militaire, qui avait obtenu le grade de capitaine et la distinction de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en récompense de ses services. Lorsqu’il quitte l’armée, en 1777, il prend possession, avec sa famille (deux filles et Louis Antoine), d’une demeure dont il vient d’hériter, à Blérancourt, dans l’Aisne.

Mais il meurt alors que son fils n’est encore qu’un enfant de douze ans. La mère de l’adolescent l’envoie en pension chez les Oratoriens de Soissons, avant qu’il ne fasse son droit à Reims, à la même époque que Brissot et Danton.

Jusque-là, son parcours était plutôt linéaire. Mais lorsqu’il revient à Blérancourt, tout bascule : en 1787, tout juste âgé de vingt ans, et désoccupé, le jeune homme fait une fugue à Paris en « empruntant » l’argenterie familiale. Ce qui n’est guère du goût de sa mère : elle obtient une lettre de cachet qui le fait interner durant quelques mois dans la maison de correction de Picpus. C’est peut-être là, selon les historiens, qu’est née chez lui la haine de l’arbitraire et de la toute-puissance.

En prison, en 1789, il écrit son premier ouvrage Organ, une sorte de poème érotico-blasphématoire qui condamne, déjà, la monarchie. Ce qui n’est pas anodin dans un système où le roi a un pouvoir absolu. Même si les huit mille vers d’Organ restent anecdotiques, ils dénotent déjà un tempérament prompt à la rébellion.

Quand éclate la révolution, Saint-Just a à peine vingt-deux ans, il est aux premières loges, à Paris. Lorsqu’il regagne Blérancourt, il s’engage à fond : dès juillet 1789, il est lieutenant-colonel de la Garde nationale. Et il fera partie de l’escorte qui raccompagne le roi de Varenne à Paris. Mais les frontières de sa province ne lui suffisent pas. En1790, il écrit à Robespierre une lettre de supplique où il l’informe de problèmes d’impôts à Blérancourt. Mais une lettre aussi qui transpire l’admiration et qui ne laisse pas Maximilien Robespierre indifférent.

Qui commence par « Vous que je ne connais comme Dieu que par des merveilles, je m’adresse à vous. » L’engagement de Saint-Just est tel qu’il est élu, en septembre 1791, à l’Assemblée législative. Mais il est trop jeune et doit reprendre le chemin de sa province. C’est l’année suivante simplement, en 1792, qu’il est élu député de l’Aisne à la Convention nationale. Il rallie aussitôt les Montagnards, dont il devient très vite un des plus brillants orateurs. C’est le procès du roi, en novembre 1792, qui rend Saint-Just célèbre. Alors que le débat fait rage, Saint-Just, avec ses formules lapidaires, le ramène à l’essentiel : « Pour moi, je ne vois point de milieu : cet homme doit régner ou mourir », dit-il. « On ne peut régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur », continue-t-il. « Lorsqu’un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n’est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l’un que sur celle de l’autre », assène-t-il devant un auditoire médusé et vite conquis. Sa conclusion est presque visionnaire sur la façon dont on nous fait pleurer depuis deux cents ans sur Louis XVI et Marie-Antoinette : « Louis a combattu le peuple : il est vaincu. C’est un barbare, c’est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides ; vous avez vu son armée ; le traître n’était pas le roi des Français, c’était le roi de quelques conjurés. (…) Il doit être jugé promptement : c’est une espèce d’otage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt des larmes ; on fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance et tu pourras nous accuser de perfidie. »

Il joue ensuite un rôle important dans la rédaction de la Constitution de 1793. Membre du Comité de salut public, avant Robespierre, il travaille à un projet montagnard de Constitution. En s’opposant frontalement à Condorcet et Héraut de Seychelles. « Tous les tyrans avaient les yeux sur nous, lorsque nous jugeâmes un de leurs pareils : aujourd’hui que, par un destin plus doux, vous méditez la liberté du monde, les peuples, qui sont les véritables grands de la Terre, vous contemplent à leur tour », dit-il à la Convention en avril 1793. « Si vous vous voulez la République, attachez-vous au peuple et ne faites rien que pour lui. La forme de son bonheur est simple, et le bonheur n’est pas plus loin des peuples qu’il n’est loin de l’homme privé. Un gouvernement simple est celui où le peuple est indépendant sous des lois justes et garanties, et où le peuple n’a pas besoin de résister à l’oppression, parce qu’on ne peut point l’opprimer », préconise-t-il. La Constitution de l’An I, finalement, ne sera jamais appliquée. Mais d’emblée Saint-Just essaie de lui donner une inflexion sociale et égalitaire très forte. Avec Robespierre et Couthon, il forme au sein du Comité de salut public une sorte de triumvirat. C’est d’ailleurs le même Comité de salut public qui l’envoie sur le front comme représentant aux armées du Rhin et du Nord. L’année 1793 a été épouvantable pour les Français : la Vendée s’est soulevée, les Anglais ont pris Toulon… et la France est en très mauvaise posture.

À Strasbourg, il montre à la fois son courage physique, et ses aptitudes militaires. La situation est périlleuse. Le Comité de salut public a une devise : vaincre ou mourir. Saint-Just va se montrer inflexible : il fait fusiller les déserteurs, il congédie les officiers responsables de défaites. Il galvanise les troupes, aussi. À Strasbourg, il applique la terreur mais fait aussi arrêter l’accusateur public. Les victoires militaires de Landau, puis de Fleurus (26 juin 1794), lui doivent beaucoup.

À Strasbourg, il montre à la fois son courage physique, et ses aptitudes militaires. La situation est périlleuse. Le Comité de salut public a une devise : vaincre ou mourir. Saint-Just va se montrer inflexible : il fait fusiller les déserteurs, il congédie les officiers responsables de défaites. Il galvanise les troupes, aussi. À Strasbourg, il applique la terreur mais fait aussi arrêter l’accusateur public. Les victoires militaires de Landau, puis de Fleurus (26 juin 1794), lui doivent beaucoup.

Dans le même temps, Saint-Just se retrouve dans tous les procès des factions de l’époque, des Girondins aux Hébertistes et aux Indulgents. C’est cet acharnement qui lui vaut le nom d’ange exterminateur. C’est oublier un peu rapidement que le même homme préconisait de redistribuer les fortunes des riches aux plus indigents, comme il propose dans ses deux ouvrages, l’Esprit de la révolution et les Fragments sur les institutions républicaines. Michel Vovelle estime à son sujet qu’il « est l’un de ceux qui poussent le plus loin la réflexion sociale de la Montagne ».

Il présente d’ailleurs le 8 ventôse an II des lois pour redistribuer les biens des suspects aux indigents : « Les malheureux sont les puissances de la Terre, ils ont le droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent. » C’est Robespierre qui rappelle Saint-Just à Paris, pendant ses campagnes militaires. Le jeune homme trouve son ami très isolé au sein du Comité. Il tente des réunions de conciliation, en vain. Il prend alors le parti de Robespierre.

Le 9 Thermidor, il tente de lire à l’Assemblée un texte beaucoup moins sévère que celui prononcé la veille par Robespierre. Il est interrompu au bout de deux paragraphes et n’essaie même pas de reprendre la parole. Il reste d’ailleurs d’un calme olympien et d’un mutisme total jusqu’à l’échafaud le lendemain. Il avait laissé, dans le préambule de ses fragments, une sorte de défi : « Je méprise la poussière qui me compose et qui vous parle. On pourra la persécuter et faire mourir cette poussière ! Mais je défie que l’on m’arrache cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et les cieux. » Ni ange de la mort ni forcené, Saint-Just était juste un homme qui a mis sa vie au service de la Révolution. Un utopiste idéaliste ?

Pour qui « la révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ».

Caroline Constant, pour l'Humanité

17:15 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint just, robespierre, révolution française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2013

Jacques Roux, le curé rouge

1752-1794 . Figure incendiaire, l'abbé Jacques Roux est aux côtés des petites gens affamés par la crise des subsistances. Il siège à la Commune de Paris, critique la notion de propriété, multiplie les attaques contre les riches, justifie les pillages des boutiques, il devient l'un des chefs des « enragés ». Pour Robespierre et Marat, son mentor, il va trop loin...

Les traîtres, les hypocrites et les fripons, ce n'était pas le calice de l'inflexible et énigmatique abbé Jacques Roux, le « curé rouge », le pourfendeur des élites, le prédicateur des sans-culottes. Il n'avait certes pas l'éloquence d'un Saint-Just, d'un Robespierre ou d'un Danton, mais les modernistes (les spécialistes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) n'ont pas manqué de lui donner sa part dans le grand livre de l'histoire de la Révolution française. Avant eux, Marx l'a reconnu comme un précurseur de l'idée communiste, Jaurès a réhabilité celui qui n'était jusqu'alors qu'un exalté pur et dur, l'historien Albert Mathiez l'a qualifié de « prêtre socialiste ». Mais c'est bien plus de Babeuf et de son idéal de mise en commun des richesses qu'il faudrait rapprocher Jacques Roux, le Charentais qui enrageait.

Charentais... Il est né en 1752 à Pranzac, un petit village tranquille près d'Angoulême. Issu d'une famille « bourgeoise » des confins du Périgord (son père était lieutenant juge assesseur au marquisat de Pranzac et ancien officier du régiment de Hainaut), le jeune Jacques fait des études au séminaire d'Angoulême, y devient professeur de philosophie et de physique avant d'être ordonné prêtre et nommé vicaire.

Charentais... Il est né en 1752 à Pranzac, un petit village tranquille près d'Angoulême. Issu d'une famille « bourgeoise » des confins du Périgord (son père était lieutenant juge assesseur au marquisat de Pranzac et ancien officier du régiment de Hainaut), le jeune Jacques fait des études au séminaire d'Angoulême, y devient professeur de philosophie et de physique avant d'être ordonné prêtre et nommé vicaire.

C'est au cours de ce séjour dans la capitale de l'Angoumois que Jacques Roux est mêlé à une obscure affaire de meurtre : un subalterne du séminaire, le frère Ancelot, fit feu une nuit sur des jeunes qui avaient pris l'habitude de lancer des pierres contre les fenêtres de l'établissement et tua l'un d'eux, un fils de notable. Il prétendit ensuite que l'abbé Jacques Roux lui avait conseillé de veiller et au besoin de tirer pour effrayer les importuns, probablement des séminaristes voulant se venger de la sévérité de leur professeur. Roux, réfugié un temps à Pranzac, est arrêté, ainsi que le supérieur et trois autres prêtres, mais les inculpés feront appel au Parlement de Paris et seront finalement libérés.

On retrouve ensuite Roux desservant à Saintes, aumônier, puis vicaire à Cozes ; sa hiérarchie lui attribue de la « régularité » et des « moeurs irréprochables ». Sous les traits de l'agneau, le vicaire de Cozes se mue parfois en un étrange plumitif dans une feuille locale le Journal de Saintonge et d'Angoumois, en « rimailleur » et en « poétereau emporté par un délire aveugle », selon le directeur de la publication, s'attirant les quolibets pour ses vers abscons et ses attaques virulentes de personnalités civiles et religieuses qui ne lui avaient sans doute pas pardonné son passage en Angoumois.

Il est déplacé, un an avant la Révolution, à Saint-Thomas-de-Conac, où ses fidèles, dit-on, l'« idolâtraient » pour sa générosité. C'est là, dans cette région proche de l'estuaire de la - Gironde, qu'il passe l'année 1789, sans faire autrement parler de lui que de s'enthousiasmer pour la prise de la Bastille. Dans sa petite église, il prononce son premier « prêche civique », où il célèbre le « triomphe des braves Parisiens sur les ennemis du bien public ». Il partage aussi avec ses paroissiens la grande déception de la nuit du 4 août, qui laissait les droits seigneuriaux rachetables et conservait la plupart des anciens impôts.

Au printemps 1790, moins de dix jours après son départ, pour Ambleville cette fois, les paysans de Saint-Thomas-de Conac se soulèvent contre les droits seigneuriaux rachetables, brûlent deux châteaux et les chiens du seigneur sont mis à la broche. Roux ne participa pas directement à ces émeutes, mais il en est tenu pour responsable, ayant « prêché la doctrine dangereuse qui annonçait aux peuples que les terres appartenaient à tous également », selon l'affirmation du commissaire du roi, Turpin.

Révoqué, frappé d'interdit, Jacques Roux gagne Paris. Le 16 janvier 1791, dans l'église Saint-Sulpice, il prête serment à la Constitution civile du clergé : vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs, il habite la section très peuplée et très pauvre des Gravilliers, tout en fréquentant le club des Cordeliers. Proche de Marat, qu'il héberge lorsque celui-ci était « persécuté par Lafayette », Roux gagne le surnom de « petit Marat ». Ses

interventions enflammées défendant les droits des petites gens font de lui le « prêtre des sans-culottes ». En mai 1792, en chaire, il demande la peine de mort contre les accapareurs et les fabricants de faux assignats, ainsi que l'interdiction de l'exportation des grains

et l'établissement de magasins publics. Lors de la journée nationale du 10 août, marquant la chute de la royauté, il est aux côtés des insurgés, mais il ne sera élu ni au Tribunal révolutionnaire ni à la Convention, et se contente, non sans amertume, de représenter sa section au conseil général de la Commune. Chargé, en tant que membre de la - municipalité, d'assister à l'exécution de Louis XVI, on lui prête une grande brutalité vis-à-vis du roi déchu. Et sa réplique, réelle ou supposée, à Louis XVI qui lui tendait son testament pour le remettre à la reine - « Cela ne me regarde point. Je ne suis pas ici pour faire vos commissions mais pour vous conduire à l'échafaud » - lui vaudra pour longtemps les foudres de la postérité.

Mais, à ce moment, si la Révolution avait anéanti la monarchie, exécuté le roi et instauré la République, les Montagnards, restés maîtres de la situation, avaient l'impérieux devoir de donner du pain au peuple. Or les denrées étaient rares et chères, les files d'attente se reformèrent devant les boutiques et la colère de la rue grondait. Désormais, la Convention devait tenir compte d'un foyer d'agitation, incontrôlable, les sans-culottes. Le mécontentement fut relayé par une poignée d'hommes et de femmes à la gauche de la « sainte Montagne ». Au sein de ce petit groupe, dit des « enragés », figurent Jacques Roux, Jean-François Varlet, Jean Leclerc et sa femme, Pauline Léon, proche de Claire Lacombe à la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires.

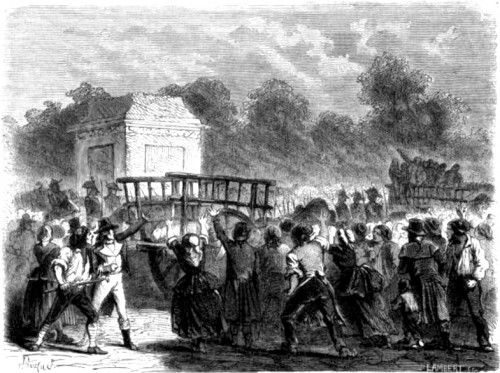

Le 25 février 1793 - « la journée de Jacques Roux », selon Jaurès - les épiceries du quartier des Lombards sont toutes envahies par des ménagères qui se font délivrer du sucre, du café et du savon en dessous de leurs cours, tandis que Roux commente les événements à la Commune : « Je pense, au surplus, que les épiciers n'ont fait que restituer au peuple ce qu'ils lui faisaient payer beaucoup trop cher depuis longtemps », avant d'ajouter que cette journée « eût été plus belle encore s'il y avait eu quelques têtes coupées ». Le 25 juin 1793, il vient lire à la Convention un texte qualifié de « manifeste des enragés » par l'historien Albert Mathiez.

Roux y évoque la situation dramatique du peuple, menacé par les envahisseurs et affamé par les « agioteurs », il critique la mollesse des administrations, exige des mesures rapides et sévères contre l'agiotage et les accapareurs, la taxation des denrées, l'impôt progressif, et prône la démocratie directe et la surveillance du gouvernement par les électeurs. Il prône une répression violente au niveau économique. Il dénonce la faiblesse de la Constitution de l'an I, votée la veille, et parle de « crime de lèse-nation » de la part de ses rédacteurs. « La liberté n'est qu'un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La République n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées, auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. Les riches seuls, depuis quatre ans, ont profité des avantages de la - Révolution. Il est temps que le combat à mort que l'égoïste livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse. »

Son intervention déclenche un tollé général. Chassé, traqué par Robespierre, qui prononça un réquisitoire contre cet « intrigant qui veut s'élever sur les débris des puissances que nous avons abattues », désavoué par Marat, qui, dix jours avant son assassinat (13 juillet 1793), lui reprochait de « jeter les bons citoyens dans les démarches violentes, hasardées, téméraires et désastreuses », et également par les hébertistes, le « boutefeu de la section de Gravilliers » est radié du club des Cordeliers. Le jour même des funérailles de l'Ami du peuple, Roux tente de récupérer le souvenir du « martyr de la République » et fait paraître un journal, le Publiciste de la République française, par l'ombre de Marat. Il y poursuit sa campagne et écrira quelques jours après : « Les productions de la terre, comme les éléments, appartiennent à tous les hommes. Le commerce et le droit de propriété ne sauraient consister à faire mourir de misère et d'inanition ses semblables. » Le 22 juillet, il prononce l'oraison funèbre de - Marat à Saint-Nicolas-des-Champs. Le 5 septembre la pression populaire s'exerce à la Convention, où « la terreur est à l'ordre du jour » (Barère). Roux n'a guère le temps de s'en réjouir, il est arrêté et emprisonné. Varlet et les principaux chefs des « enragés » suivront.

Traité en suspect et en ennemi de la République, Roux comprend que son sort est scellé et se poignarde dans sa cellule. La première tentative échoue, mais il parvient à se suicider le 10 février 1794, peu avant les exécutions des hébertistes et des dantonistes. Jacques Roux a été la seule victime du groupe des « enragés », tous les autres ayant survécu. Il a pressenti que la vie chère conduit à la révolution, et sa lutte contre les « accapareurs » le portait intuitivement à remettre en cause le droit de propriété.

Le « curé rouge », qui en demandait beaucoup, trop pour Robespierre, était confusément socialiste, sans doctrine cohérente, mais son aspiration égalitaire préfigure des formes autrement plus élaborées, comme le communisme rural de l'Ange ou la doctrine sociale des babouvistes exposée dans le -Manifeste des Égaux.

Bernard Duraud

Voir [tous les Portraits de la Révolution->http://www.humanite.fr/+-Revolution-francaise-220-ans-apres-+]

09:32 Publié dans Biographie, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roux, révolution française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2013

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : définition du mot "étranger"

ETRANGER, s. m. (Droit polit.) celui qui est né sous une autre domination & dans un autre pays que le pays dans lequel il se trouve.

ETRANGER, s. m. (Droit polit.) celui qui est né sous une autre domination & dans un autre pays que le pays dans lequel il se trouve.

Les anciens Scythes immoloient & mangeoient ensuite les étrangers qui avoient le malheur d'aborder en Scythie. Les Romains, dit Cicéron, ont autrefois confondu le mot d'ennemi avec celui d'étranger : peregrinus antea dictus hostis. Quoique les Grecs fussent redevables à Cadmus, étranger chez eux, des sciences qu'il leur apporta de Phénicie, ils ne purent jamais sympathiser avec les étrangers les plus estimables, & ne rendirent point à ceux de cet ordre qui s'établirent en Grece, les honneurs qu'ils méritoient.

Ils reprocherent à Antisthene que sa mere n'étoit pas d'Athenes ; & à Iphicrate, que la sienne étoit de Thrace : mais les deux philosophes leur répondirent que la mere des dieux étoit venue de Phrygie & des solitudes du mont Ida, & qu'elle ne laissoit pas d'être respectée de toute la terre. Aussi la rigueur tenue contre les étrangers par les républiques de Sparte & d'Athenes, fut une des principales causes de leur peu de durée.

Alexandre au contraire ne se montra jamais plus digne du nom de grand, que quand il fit déclarer par un édit, que tous les gens de bien étoient parens les uns des autres, & qu'il n'y avoit que les méchans seuls que l'on devoit réputer étrangers.

Aujourd'hui que le commerce a lié tout l'univers, que la politique est éclairée sur ses intérêts, que l'humanité s'étend à tous les peuples, il n'est point de souverain en Europe qui ne pense comme Alexandre. On n'agite plus la question, si l'on doit permettre aux étrangers laborieux & industrieux, de s'établir dans notre pays, en se soûmettant aux lois. Personne n'ignore que rien ne contribue davantage à la grandeur, la puissance & la prospérité d'un état, que l'accès libre qu'il accorde aux étrangers de venir s'y habituer, le soin qu'il prend de les attirer, & de les fixer par tous les moyens les plus propres à y réussir. Les Provinces-unies ont fait l'heureuse expérience de cette sage conduite.

D'ailleurs on citeroit peu d'endroits qui ne soient assez fertiles pour nourrir un plus grand nombre d'habitans que ceux qu'il contient, & assez spacieux pour les loger. Enfin s'il est encore des états policés où les lois ne permettent pas à tous les étrangers d'acquérir des biens-fonds dans le pays, de tester & de disposer de leurs effets, même en faveur des régnicoles ; de telles lois doivent passer pour des restes de ces siecles barbares, où les étrangers étoient presque regardés comme des ennemis.

Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

Le Chevalier de Jaucourt

Philosophe français (1704-1779), un des principaux rédacteurs de L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert. D'après une compilation récente, il serait l'auteur de près de 18 000 des 72 000 articles de L'Encyclopédie, sans compter les articles signés conjointement avec Daubenton et d'Argenville.

Philosophe français (1704-1779), un des principaux rédacteurs de L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert. D'après une compilation récente, il serait l'auteur de près de 18 000 des 72 000 articles de L'Encyclopédie, sans compter les articles signés conjointement avec Daubenton et d'Argenville.

On le surnommait d'ailleurs l'"esclave de L'Encyclopédie". D'Alembert reconnaissait la dette des encyclopédistes à son égard: «La médecine, non moins nécessaire que la jurisprudence, la physique générale, et presque toutes les parties de la littérature, doivent dans ce volume un très-grand nombre de morceaux à M. De Jaucourt.» Médecin de formation, il avait connu Boerhaave à Leyde, de même que Tronchin. Il s'était résolu à ne pratiquer sa science qu'auprès des pauvres.

Il avait même fait don de ses biens, pour vivre en toute sobriété. Ses biographes soulignent unanimement les valeurs de l'homme et cette culture immense appuyée par un jugement sain et équilibré, qui l'a maintenu à l'écart des controverses philosophiques entourant l'Encyclopédie. «L'honnête homme n'est jamais éclipsé par l'auteur; il fait aimer la vertu en imprimant à ses moindres ouvrages le caractère d'une âme droite et sensible» nous dit Jean-Jacques Weiss (Dict. Michaud). Mais son oeuvre personnelle n'ayant pas l'éclat et l'originalité de celle de Diderot ou d'Alembert, sa contribution à L'Encyclopédie, aussi importante qu'elle puisse l'être, est éclipsée par la gloire de ces derniers.

Description historique de l'Encyclopédie.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres a été éditée entre 1751 et 1772 sous la direction de Diderot. Elle contient 17 volumes de texte et 11 volumes de planches. Parmi les rédacteurs, on trouve les plus éminents philosophes du dix-huitième siècle, tels que Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Marmontel, d'Holbach ou Turgot, pour n'en citer que quelques-uns.

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres a été éditée entre 1751 et 1772 sous la direction de Diderot. Elle contient 17 volumes de texte et 11 volumes de planches. Parmi les rédacteurs, on trouve les plus éminents philosophes du dix-huitième siècle, tels que Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Marmontel, d'Holbach ou Turgot, pour n'en citer que quelques-uns.

Ces grands esprits (ainsi que quelques autres de moindre importance) ont collaboré dans le but de réunir et de diffuser en prose claire et accessible les fruits de la connaissance et du savoir accumulés. Contenant 72.000 articles écrits par plus de 140 collaborateurs, l'Encyclopédie était un travail de référence massif pour les arts et pour les sciences, mais aussi une machine de guerre qui a servi à propager les idées des Lumières.

En raison des problèmes de censure, les volumes successifs de l'Encyclopédie ont paru à un rythme irrégulier. Les sept premiers volumes ont été publiés entre 1751 et 1757, au rythme d'un par an. La publication des dix derniers volumes a eu lieu en 1766. Les volumes de planches, relativement peu touchés par la censure, ont été publiés de 1761 à 1772, à la cadence d'un par an. La première édition de l'Encyclopédie a été tirée à 4.000 exemplaires environ.

L'impact de l'Encyclopédie a été énorme, non seulement sous la forme de son édition originale, mais également sous celle des multiples réimpressions de plus petits formats et des adaptations postérieures dont elle a été l'objet. L'ouvrage a été salué comme étant la somme de la connaissance moderne et le monument du progrès de la raison au dix-huitième siècle. c'est pour cette raison qu'il a été condamné. Par sa tentative de classer les connaissances et d'ouvrir tous les domaines de l'activité humaine à ses lecteurs, l'Encyclopédie a révélé plusieurs courrants intellectuels et sociaux de son temps.

18:03 Publié dans Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : encyclopédie de diderot, étranger, chevalier de jaucourt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |