05/08/2013

LAS TRECE ROSAS, LES TREIZE ROSES !

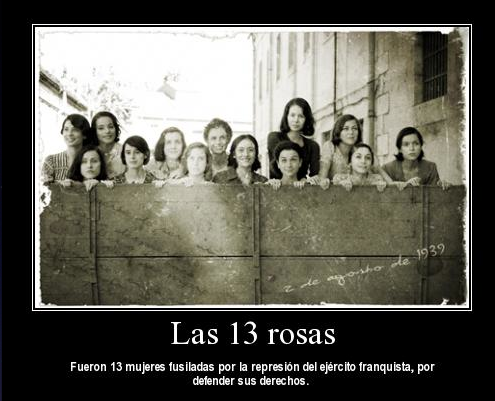

Las Trece Rosas est le nom collectif donné à un groupe de treize filles, dont la moitié étaient membres de la Jeunesse Socialiste Unifié JSU (1) et qui furent fusillées par les franquistes à Madrid le 5 Août 1939, peu après la fin guerre civile espagnole.

Las Trece Rosas est le nom collectif donné à un groupe de treize filles, dont la moitié étaient membres de la Jeunesse Socialiste Unifié JSU (1) et qui furent fusillées par les franquistes à Madrid le 5 Août 1939, peu après la fin guerre civile espagnole.

Après l'occupation de Madrid par l'armée de Franco et la fin de la guerre, la Jeunesse socialiste unifiée c’était réorganisée clandestinement sous la direction de José Pena.

Il fut arrêté après une dénonciation et torturé.et donna les noms de son groupe.

Dans ce groupe figuraient Las Trece Rosas, arrêtées torturées et détenue dans une prison prévue pour 450 personnes dans laquelle étaient entassés plus de 4000.

Après une attaque menée le 29 Juillet par trois militants des JSE contre Isaac Gabaldon, commandant de la Garde civile plusieurs otages furent jugés expéditivement et injustement condamnés à mort.

56 furent ainsi condamnés dont les Treize Roses.

Les exécutions eurent lieu le matin du 5 Août 1939, à côté du mur du cimetière Almudena à Madrid, à 500 mètres de la prison de Las Ventas.

Parmi les jeunes filles tués par balles 9 avaient moins de 23 ans et étaient considérées selon la loi espagnoles mineures.

Leur âge variait entre 18 et 29 ans. Las Trece Rosas étaient Carmen Barrero Aguado, Martina García Barroso, Brisac Blanca Vázquez, Pilar Ibáñez Eh bien, Julia Conesa Conesa, Adelina Garcia Casillas, Elena Gil Olaya, Vertus González García, Ana Lopez Gallego, Joaquina Lopez Laffite, Dionisia Salas et Luisa Rodriguez Manzanero de la Fuente.

En fait, quatorze femmes ont été fusillés, parce que ce que peu auparavant , Antonia Torres, qui faisait partie du groupe fut exécuté le 19 Février 1940.

La JSU, Jeunesse Socialiste Unifiée, était le résultat de la fusion le 1er avril 1936 des jeunesses socialistes et des jeunesses communistes présidé par Santiago Carillo.

LAS TRECES ROSAS :

Carmen Barrero Aguado (20 ans, couturière).

Carmen Barrero Aguado (20 ans, couturière).

Martina García Barroso (24 ans, couturière).

Brisac Blanca Vazquez (29 ans, pianiste).

Eh bien Pilar Ibanez (27 ans, couturière).

Julia Conesa Conesa (19 ans, couturière).

Adelina Garcia Casillas (19 ans).

Elena Gil Olaya (20 ans).

Vertus González García (18 ans, couturière).

Ana Lopez Gallego (21 ans, couturière).

Joaquina Lopez Laffite (23 ans, secrétaire).

Manzanero Dionisia Salas (20 ans, couturière).

Victoria Muñoz García (18 ans).

Luisa Rodríguez de la Fuente (18 ans, tailleur).

Extrait d’un article publié par Wikipédia

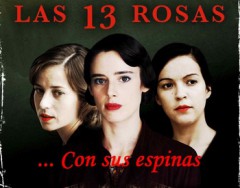

Las trece rosas (Les treize roses) est un film espagnol réalisé par Emilio Martínez Lázaro en 2007.

Il est inspiré du livre Treize Roses rouges de Carlos Fonseca sur l'histoire des "Treize roses", treize jeunes militantes des JSU (Jeunesses Socialistes Unifiées), en réalité innocentes, qui furent arrêtées et exécutées par la répression franquiste après la fin de la Guerre civile espagnole.

Il est inspiré du livre Treize Roses rouges de Carlos Fonseca sur l'histoire des "Treize roses", treize jeunes militantes des JSU (Jeunesses Socialistes Unifiées), en réalité innocentes, qui furent arrêtées et exécutées par la répression franquiste après la fin de la Guerre civile espagnole.

Ces treize roses, sont des républicaines contre l'intégrement du franquisme, c'est pour cela que de façon secrète elles cherchent à faire des propagandes afin de rétablir le parti qu'elles défendent.

09:36 Publié dans Actualité, Cinéma, Espagne, International, Libération, Occupation, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2013

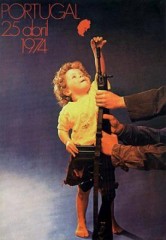

PORTUGAL : LA REVOLUTION DES OEILLETS !

" Grândola ville brune/Terre de fraternité/C’est le peuple qui gouverne en toi. " La chanson de José Afonso, rappelant une révolte paysanne de l’Alentenjo, est interdite par la censure. Pourtant, en ce 25 avril 1974, elle est diffusée sur les ondes de Radio Renascença. C’est le signal attendu par de jeunes capitaines. Le coup d’état militaire est lancé. Avec quelques unités de l’armée, ils se dirigent vers Lisbonne. Il est un peu plus de minuit. Et tout va aller très vite.

" Grândola ville brune/Terre de fraternité/C’est le peuple qui gouverne en toi. " La chanson de José Afonso, rappelant une révolte paysanne de l’Alentenjo, est interdite par la censure. Pourtant, en ce 25 avril 1974, elle est diffusée sur les ondes de Radio Renascença. C’est le signal attendu par de jeunes capitaines. Le coup d’état militaire est lancé. Avec quelques unités de l’armée, ils se dirigent vers Lisbonne. Il est un peu plus de minuit. Et tout va aller très vite.

Quelques heures plus tard, depuis la radio Clube, des officiers parlent au nom du Mouvement des forces armées (MFA). Ils exhortent la population à rester chez elle afin d’éviter toute effusion de sang. Le peuple de Lisbonne descend dans les rues. En ce printemps, les vendeuses ont sorti leurs étals de fleurs. Fleurs que la population offre aux soldats qui les portent à leur boutonnière. Des oeillets embrassent des canons de fusils. Le nom de cette révolution est tout trouvé. Ce sera la Révolution des oeillets.

Au bout de cette journée folle, Marcello Caetano, le successeur de Salazar depuis 1968, capitule. L’aéroport, bouclé, est réouvert pour lui : départ expéditif en direction du Brésil. Avant sa démission, il dit refuser que le " pouvoir tombe aux mains de la rue " et nomme le général Spinola à la tête de l’État. La terrible PIDE-DGS (police internationale de défense de l’État), la police politique du régime, qui maniera avec autant de zèle que de férocité le flicage et la torture, cherche à résister. Des coups de feu éclatent, quatre morts dans la foule et un cinquième dans la nuit. Le lendemain, le Portugal ouvre une nouvelle ère de son histoire, tournant radicalement le dos au salazarisme.

La révolte de ces jeunes capitaines puise ses raisons dans les atrocités commises dans les guerres coloniales qui s’enlisent au Mozambique, en Angola, en Guinée-Buissau. Le Mouvement des forces armées, dont les sensibilités politiques vont de l’extrême gauche à la droite, parvient, néanmoins, à caler un programme minimum. En réponse aux trois " F " du régime - famille, fado, football -, ils avancent la politique des trois " D " : démocratie, développement, décolonisation.

Le pays est exsangue. Les guerres dilapident près de 50 % des dépenses publiques. Le délire autarcique et tout répressif du grabataire Salazar pousse à l’exil plus d’un million de Portugais entre 1960 et 1974. À l’intérieur du pays, la misère n’a même pas de nom. Les enfants ont pour " repas " des morceaux de pain trempés dans du vin. Les paysans sont à la merci des grands propriétaires terriens, réduits au statut d’ouvrier agricole. Les partis d’opposition sont interdits ; ses militants sont poursuivis, arrêtés, torturés.

Le Parti communiste portugais, dont le rôle sera déterminant dans le processus de la révolution, paiera un lourd tribut pour ses activités clandestines à l’instar de celui qui deviendra son secrétaire général, Alvaro Cunhal, emprisonné pendant onze ans dans la forteresse de Peniche. Des prémices de révoltes éclatent. Des grèves ouvrières et estudiantines jalonnent la dernière décennie de Salazar. Les émigrés amènent avec eux un vent de liberté qui inspire les Portugais restés au pays. La bourgeoisie et les industriels, freinés par l’autarcie, prônent une " détente " économique du régime. Les guerres coloniales, notamment la Guinée-Bissau- finissent par faire vaciller le régime. Le 25 avril 1974, c’est la rupture.

Le Parti communiste portugais, dont le rôle sera déterminant dans le processus de la révolution, paiera un lourd tribut pour ses activités clandestines à l’instar de celui qui deviendra son secrétaire général, Alvaro Cunhal, emprisonné pendant onze ans dans la forteresse de Peniche. Des prémices de révoltes éclatent. Des grèves ouvrières et estudiantines jalonnent la dernière décennie de Salazar. Les émigrés amènent avec eux un vent de liberté qui inspire les Portugais restés au pays. La bourgeoisie et les industriels, freinés par l’autarcie, prônent une " détente " économique du régime. Les guerres coloniales, notamment la Guinée-Bissau- finissent par faire vaciller le régime. Le 25 avril 1974, c’est la rupture.

S’ouvre alors une période sociale et politique intense qui durera plus d’un an. Le quotidien des Portugais est fait de puissants mouvements sociaux. De cette effervescence populaire naîtront les conquêtes d’avril : les libertés syndicales et d’association, le droit de grève, l’organisation d’élections libres, la fin des guerres coloniales et l’indépendance des anciennes colonies, la création du salaire minimum national, l’égalité des droits pour les femmes, le droit de vote à dix-huit ans, le droit à la santé, à l’enseignement et à l’éducation, à la Sécurité sociale pour tous, etc.

Ce sont aussi les nationalisations. Sur les vitrines des banques de Lisbonne, on peut y lire : " Des banques au service du peuple ". La réforme agraire ambitionne la redistribution des terres. " Non pas pour soi, mais pour travailler ", précise Leandro Martins, rédacteur en chef d’Avante et responsable du PCP. " Ces avancées, dit-il, ce ne sont pas les partis ni le Conseil de la révolution qui les ont créées mais la ferveur des gens. "

Cette révolution inquiète. Le général Spinola, dont l’un des faits d’armes est d’avoir été de la Légion bleue franquiste à Stalingrad, refuse l’indépendance des anciennes colonies. Le 11 mars 1975, il tente un coup d’état qui échoue. Un mois plus tard, lors des premières élections libres, les partis modérés l’emportent. Mais l’agitation sociale perdure. Les divisions au sein du MFA sont palpables. Les surenchères gauchistes exacerbent les tensions. Le coup d’État du 25 novembre 1975 signe la fin du printemps révolutionnaire né le 25 avril 1974.

Le jeune Parti socialiste de Mario Soares remporte les législatives du 25 avril 1976 et met un terme au processus révolutionnaire, considérant que le Portugal est suffisamment démocratisé pour s’ouvrir à l’Europe. Les États-Unis, inquiets de la tournure que prennent les événements dans ce pays qui lui sert de base stratégique et militaire considèrent qu’il est temps de reprendre les choses en main, d’autant plus que l’agitation a gagné les colonies africaines.

Les Portugais vont trop loin. En témoigne la Constitution, adoptée le 2 avril 1976, qui préconise : " l’abolition de toutes les formes d’impérialisme, colonialisme et agression, le désarmement général, simultané et contrôlé, la dissolution des blocs politico-militaires (OTAN compris) et l’établissement d’un système de sécurité collective, en vue de la création d’un ordre international capable d’assurer la paix et la justice dans les relations entre les peuples ". Quant à l’État, l’une de ses tâches fondamentales est de " socialiser les moyens de production et la richesse, à travers des formes adéquates (...) et abolir l’exploitation et l’oppression de l’homme par l’homme ".

Petit à petit, les gouvernements qui se sont succédé ont vidé la Constitution de sa substance progressiste. Le Portugal s’érige en bon modèle de l’Europe, respectueux des critères de Maastricht. Les acquis seront dépecés l’un après l’autre. Désormais, le pays s’asphyxie dans son propre rêve de grandeurs européennes : réduction des dépenses publiques, hausse de la TVA, privatisation des hôpitaux, suppression de postes de fonctionnaires.

Son ministre de l’Économie, Carlos Tavares, affirme que " l’heure est arrivée de redistribuer les richesses ". Mais, avec une croissance négative en 2003 et la politique libérale de la coalition de droite populiste CDS PSD/PP, les doutes sont permis.

L’esprit d’avril est-il toujours présent ? Chez les plus jeunes, le 25 avril est presque exclusivement synonyme de liberté. C’est d’ailleurs sous cet intitulé qu’ils sont invités à commémorer les événements d’avril. Une appellation officielle qui permet d’esquiver le caractère révolutionnaire de l’après-25 avril. À l’instar de la campagne du gouvernement qui proclame dans ses affiches : " Avril est évolution ". Un " R " subtilement volatilisé, une lettre qui a déclenché une polémique dans tout le pays. " Avant d’être une évolution, le 25 avril est une révolution ", affirme Vasco Lourenço, ancien capitaine et président de l’Association du 25 avril. Des Portugais se sont employés à le rappeler. Des " R " ont été tagués sur les affiches, parfois accolés du " sempre " (toujours), rappelant les mots du poète lusophone, Ary Dos Santos : " Personne ne pourra plus fermer les portes qu’Avril a ouvertes. "

Article publié par Bonjour Etampes

C'est le peuple qui est souverain", une phrase correspondant à un des vers du chanteur engagé José Afonso, créateur de la chanson "Grândola Vila Morena" qui aujourd'hui encore 40 ans après, le principal mot d'ordre des rassemblements et des manifestations contre la politique d'austérité imposée par l'Europe et les gouvernements de droite et socialistes aui se succèdent au Portugal.

Grândola, ville brune, Terre de fraternité, Seul le peuple ordonne, En ton sein, ô cité, En ton sein, ô cité, Seul le peuple ordonne, Terre de fraternité, Grândola, ville brune, À chaque coin un ami, Sur chaque visage, l’égalité, Grândola, ville brune, Terre de fraternité, Terre de fraternité, Grândola, ville brune, Sur chaque visage, l’égalité, Seul le peuple ordonne, À l’ombre d’un chêne vert, Dont je ne connaissais plus l'âge, J’ai juré d’avoir pour compagne, Grândola, ta volonté, Grândola, ta volonté, J’ai juré de l'avoir pour compagne, À l’ombre d’un chêne vert, Dont je ne connaissais plus l'âge

20:06 Publié dans International, Révolution, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portugal, révolution des oeuillets, pcp, austérité, caoitaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/04/2013

Histoire du Château de Versailles

Après avoir acheté la seigneurie de Versailles (actuel quartier du Vieux-Versailles), Louis XIII se rendit propriétaire de la garenne voisine, réserve de chasse concentrée sur une butte autour de quelques moulins. Il y fit élever un pavillon de chasse en 1624, élargi peu après mais qualifié de « château de cartes » par ses contemporains, en raison de sa modestie. Le roi mourut prématurément et Versailles retomba dans l’oubli.

L'Oeuvre de Louis XIV

Ce n’est que dans les années 1660 que le jeune Louis XIV commença à illustrer Versailles de sa présence, à y engager des travaux et à y donner des fêtes. La 1ere campagne de travaux, dirigée par l’architecte Louis Le Vau, vit la construction de communs du côté de la ville (actuelle « aile ancienne » et son ancien vis-à-vis, remplacé depuis par l’aile Gabriel) et le début de l’aménagement des jardins par André Le Nôtre. Après quoi fut entreprise la fameuse « enveloppe » autour du château vieux, qui modifia complètement l’aspect du château du côté des jardins, lui donnant une allure italianisante, alors en vogue. De nouveaux bâtiments furent construits pour les communs (actuelles ailes des ministres), les précédents étant dès lors reliés au château et réaménagés pour les besoins du roi.

Ce n’est que dans les années 1660 que le jeune Louis XIV commença à illustrer Versailles de sa présence, à y engager des travaux et à y donner des fêtes. La 1ere campagne de travaux, dirigée par l’architecte Louis Le Vau, vit la construction de communs du côté de la ville (actuelle « aile ancienne » et son ancien vis-à-vis, remplacé depuis par l’aile Gabriel) et le début de l’aménagement des jardins par André Le Nôtre. Après quoi fut entreprise la fameuse « enveloppe » autour du château vieux, qui modifia complètement l’aspect du château du côté des jardins, lui donnant une allure italianisante, alors en vogue. De nouveaux bâtiments furent construits pour les communs (actuelles ailes des ministres), les précédents étant dès lors reliés au château et réaménagés pour les besoins du roi.

Mais les travaux les plus considérables lancés par le Roi-Soleil furent entrepris en 1678, lorsqu’il eut pris la décision de faire de Versailles le siège de son gouvernement. Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi, dirigea alors la construction de l’étincelante galerie des glaces, décorée sous la direction de Charles Le Brun. Le château prit alors son allure définitive avec la construction des ailes sud et nord destinées à loger les princes et les courtisans, tandis que les « dehors » sortaient de terre : écuries royales autour de la place d’armes, Grand Commun pour les services « de la Bouche », somptueuse Orangerie ... Les travaux n’étaient pas encore achevés que la cour s’installait, le 6 mai 1682. L’actuelle chapelle du château ne fut quant à elle construite et décorée que de 1699 à 1710, et servit davantage à Louis XV et Louis XVI qu’à son commanditaire.

Les travaux de Louis XV et Louis XVI

Par la suite, les travaux engagés sous Louis XV et menés par Jacques-Ange Gabriel concernèrent surtout les aménagements intérieurs, aboutissant à la création des décors raffinés des petits appartements, mais aussi du salon d’Hercule et surtout de l’admirable Opéra. C’est à la même époque que le roi fit édifier le Petit Trianon, non loin du Grand Trianon qu’avait voulu le Roi-Soleil pour se reposer des fastes de la vie de cour.

Par la suite, les travaux engagés sous Louis XV et menés par Jacques-Ange Gabriel concernèrent surtout les aménagements intérieurs, aboutissant à la création des décors raffinés des petits appartements, mais aussi du salon d’Hercule et surtout de l’admirable Opéra. C’est à la même époque que le roi fit édifier le Petit Trianon, non loin du Grand Trianon qu’avait voulu le Roi-Soleil pour se reposer des fastes de la vie de cour.

Louis XV avait le même désir, doublé d’un intérêt passionné pour les sciences qui donna naissance à un jardin botanique renommé, remplacé depuis par le jardin anglais de Marie-Antoinette. Cette reine, qui se passionna à son tour pour ce domaine enchanteur, y fit construire un peu plus tard un ravissant théâtre et aménager un village normand, dit depuis le Hameau de la reine (architecte : Richard Mique). Les finances du royaume allaient bien mal alors, et le roi Louis XVI pour sa part limita les travaux au château qui subit peu de modifications sous son règne.

Sous la Révolution Française

La Révolution française aurait pu nuire considérablement à l’emblème de la monarchie absolue qu’était devenu Versailles. Mais la présence d’un nombreux personnel puis l’affectation du château à l’Ecole Centrale du département permirent d’éviter le pire. Le parc fut néanmoins mis en culture, les cours dépavées et les insignes de la monarchie bûchés, tandis que le mobilier était dispersé.

Sources : office du tourisme

18:53 Publié dans Châteaux, Monuments, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |