04/08/2017

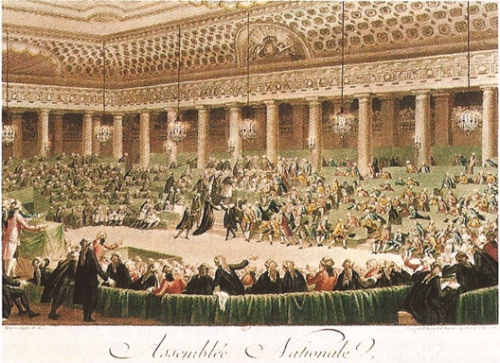

NUIT QUATRE AOUT 1789 / FIN DES PRIVILEGES

Dans la nuit du 4 août 1789 disparaît l'ancienne France fondée sur le privilège et les vieilles structures de la féodalité. La séance du 4 août 1789 de l'Assemblée nationale est la conséquence de la Grande Peur, qui jette les paysans contre les châteaux.

Le soulèvement des campagnes rappelle aux députés le problème paysan. Les révoltes agraires ne touchent pas seulement les intérêts de la noblesse, mais également ceux de la bourgeoisie, qui avait acquis de nombreux biens fonciers.

Faut-il défendre la propriété par la force ou faire des concessions ? Nobles libéraux et bourgeois penchent finalement pour la dernière solution. Le 4 août au soir, le vicomte de Noailles, un seigneur ruiné, réclame l'abolition des privilèges fiscaux, la suppression des corvées et de la mainmorte.

Il est appuyé par le duc d'Aiguillon. L'Assemblée, d'abord réticente, se laisse entraîner par un véritable délire qui a frappé tous les contemporains. « On pleurait, on s'embrassait. Quelle nation ! Quelle gloire ! Quel honneur d'être français ! », note un témoin. Disparaissent d'un coup, dans l'élan qui emporte l'Assemblée, les corvées, les justices seigneuriales, les dîmes, la vénalité des offices, les privilèges fiscaux des provinces, des villes et des individus. C'est reconnaître l'égalité de tous devant l'impôt et devant l'emploi et achever l'unité de la nation. « Nous avons fait en dix heures, écrit un député, ce qui devait durer des mois. »

En réalité les décrets des 5 et 11 août n'abolissent que les servitudes personnelles, les corvées et le droit de chasse, tandis que les droits réels pesant sur la terre ne sont déclarés que rachetables à un taux onéreux. L'abolition de la vénalité des offices s'accompagne d'une indemnisation qui permet aux anciens titulaires de réinvestir l'argent dans l'achat de biens nationaux.

Quant aux corporations, l'article 10 du décret du 11 août se borne à leur interdire de nommer des représentants particuliers pour défendre leurs intérêts devant la municipalité. Elles ne disparaîtront qu'avec la loi d'Allarde, le 2 mars 1791.

La nuit du 4 août doit être ramenée, en dépit de son retentissement, à de plus modestes proportions, car elle a eu surtout pour but de calmer les jacqueries qui menaçaient les intérêts de la bourgeoisie autant que ceux des nobles. Elle n'en a pas moins consacré l'abolition du régime féodal et des privilèges.

Jean TULARD, Universalis

17:39 Publié dans Politique, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : privilèges, 4 aout, révolution française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2017

Pour Louis Antoine Saint-Just, le roi « doit régner ou mourir »

Olfa Ayed, L'Humanité

Les grands discours de la République (4/34). 13 novembre 1792 à la Convention nationale

L’unique but du comité fut de vous persuader que le roi devait être jugé en simple citoyen ; et moi, je dis que le roi doit être jugé en ennemi (…). Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une République à fonder : ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d’un roi ne fonderont jamais une République (…).

Nous nous jugeons tous avec sévérité, je dirais même avec fureur ; nous ne songeons qu’à modifier l’énergie du peuple et de la liberté, tandis qu’on accuse à peine l’ennemi commun et que tout le monde, ou rempli de faiblesse, ou engagé dans le crime, se regarde avant de frapper le premier coup. Nous cherchons la liberté, et nous nous rendons esclaves l’un de l’autre ! Nous cherchons la nature, et nous vivons armés comme des sauvages furieux ! Nous voulons la République, l’indépendance et l’unité, et nous nous divisons, et nous ménageons un tyran ! (…)

Pour moi, je ne vois point de milieu : cet homme doit régner ou mourir (…) il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu’il était dans ses vues d’accabler le peuple pour assurer le sien. L’on vous propose de le juger civilement, tandis que vous reconnaissez qu’il n’était pas citoyen, et qu’au lieu de conserver le peuple, il ne fit que sacrifier le peuple à lui-même (…).

On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois mêmes traitaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité ? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell ? Et, certes, Cromwell n’était pas plus usurpateur que Charles Ier, lorsqu’un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n’est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l’un que sur celle de l’autre.

Citoyens, le tribunal qui doit juger Louis n’est point un tribunal judiciaire : c’est un conseil, c’est le peuple, c’est vous ; et les lois que nous avons à suivre sont celles du droit des gens (…).

Je ne perdrai jamais de vue que l’esprit avec lequel on jugera le roi sera le même que celui avec lequel on établira la République. La théorie de votre jugement sera celle de vos magistratures, et la mesure de votre philosophie, dans ce jugement, sera aussi la mesure de votre liberté dans la Constitution.

Je le répète, on ne peut point juger un roi selon les lois du pays, ou plutôt les lois de cité. Le rapporteur vous l’a bien dit ; mais cette idée est morte trop tôt dans son âme ; il en a perdu le fruit. Il n’y avait rien dans les lois de Numa pour juger Tarquin ; rien dans les lois d’Angleterre pour juger Charles Ier : on les jugea selon le droit des gens ; on repoussa la force par la force ; on repoussa un étranger, un ennemi. Voilà ce qui légitima ces expéditions, et non point de vaines formalités, qui n’ont pour principe que le consentement du citoyen, par le contrat. Tout ce que j’ai dit tend à vous prouver que Louis XVI doit être jugé comme un ennemi étranger. J’ajoute qu’il n’est pas nécessaire que son jugement à mort soit soumis à la sanction du peuple ; car le peuple peut bien imposer des lois par sa volonté, parce que ces lois importent à son bonheur ; mais le peuple même ne pouvant effacer le crime de la tyrannie, le droit des hommes contre la tyrannie est personnel ; et il n’est pas d’acte de la souveraineté qui puisse obliger véritablement un seul citoyen à lui pardonner (…).

Louis a combattu le peuple : il est vaincu. C’est un barbare, c’est un étranger prisonnier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides ; vous avez vu son armée ; le traître n’était pas le roi des Français, c’était le roi de quelques conjurés. Il faisait des levées secrètes de troupes, avait des magistrats particuliers ; il regardait les citoyens comme ses esclaves ; il avait proscrit secrètement tous les gens de bien et de courage. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ-de-Mars, de Tournai, des Tuileries. Il doit être jugé promptement. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance, et tu pourras nous accuser de perfidie.

Face aux 749 députés de la Convention nationale, le plus jeune élu de l’assemblée évoque la nécessité d’ouvrir le procès de Louis XVI, devant aboutir à son exécution pour en finir complètement avec la royauté.

Depuis le renversement de la monarchie le 10 août 1792 et la proclamation de la République le 21 septembre qui suivit, Louis XVI n’est plus roi de France. Dans ce discours emprunt de véhémence, le député de l’Aisne Louis Antoine Saint-Just profite de son manque de popularité pour se positionner comme le porte-parole du peuple trahis. En effet, ce Montagnard, proche de Robespierre, insiste sur les récentes erreurs de Louis XVI : il ne doit pas être jugé comme un citoyen mais comme l’« ennemi étranger » qui a créé une troupe de gardes suisses sans le consentement de l’Assemblée nationale.

Face à une confiance délitée du peuple envers le roi, sa simple incarcération semble inimaginable pour Saint-Just. Cette décision serait une menace pour la République et pour la liberté, estime l’élu qui insiste : le roi doit « régner ou mourir ».

Le discours du jeune député, pour qui la décision de la Convention reflétera le niveau de liberté qu’elle souhaite pour la République, aura un impact considérable pour la suite. Le procès de Louis XVI débute en décembre 1792. Sa tentative de fuite à Varennes, le 21 juin 1791, ainsi que l’utilisation des fonds publics pour financer la contre-révolution et la création d’une troupe de gardes étrangers, lui sont reprochés. Deux mois plus tard, le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné.

18:59 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint just, discours |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2017

1795, un système du « juste milieu » où il ne faut plus parler de politique est né. En marche arrière vers l’extrême centre

Un ami démocrate tunisien qui en a vu d’autres me disait hier : « La France était au bord du gouffre, avec le nouveau président elle va faire un grand pas en avant. » J’ai ri… jaune. Puis je lui ai raconté une autre histoire, celle de la France, depuis la suppression de Robespierre jusqu’au putsch militaire de Bonaparte entre 1794 et 1799.

À cette époque, effarés par la place que prennent les forces populaires dans la politisation du pays et leur volonté de démocratisation, les députés dits « modérés », réformateurs, qui veulent arrêter la Révolution, mettent en place une stratégie en trois temps. Première étape : il faut sortir de la violence dite populacière et outrancière comme le disent les gens de bien. Pour cela, il faut stigmatiser et traiter de façon systématique d’« extrémistes qui se touchent » et sont complices, les royalistes et les jacobins, bonnets rouges et bonnets blancs, mis dans le même sac, qui souhaiteraient le chaos pour la France et que refusent les gens modérés, autoproclamés boucliers de la république.

Ces derniers, disqualifiant la saine colère de ceux qui ont faim et qui ont lutté pour fonder la république, désirent désormais une langue politique tournée sur la morale, mais plus de politique… qui divise, selon eux, le pays. Il ne faut parler que des affaires, des réformes, la seule révolution envisageable est économiquement libérale, comme d’autres ne parlent que de révolution…. numérique.

En renvoyant dos à dos, les républicains qui continuent le combat radical de la démocratisation de la vie politique et les contre-révolutionnaires qui détestent l’héritage des Lumières, les prétendus raisonnables bricolent un centre politique, agrégat du ventre mou de la Convention, des conservateurs de tout poil voulant les avantages de leurs propriétés acquises grâce à la Révolution mais point le partage de leurs richesses accumulées rapidement, sans oublier les crypto-monarchistes ralliés à un régime qui se fige dans un ordre sécuritaire par la répression des ouvriers au printemps 1795. Un système qui ne dit pas son nom du « juste milieu » est né. Il ne faut plus parler de politique. D’ailleurs, il n’y a plus de citoyens. Les « honnêtes gens », comme ils s’appellent eux-mêmes, veulent faire disparaître ce terme fort en inventant un mot, les « mitoyens », hommes et femmes au centre, sans idées politiques, tout à leur travail, à leur famille, et à… l’Europe, conçue déjà comme un vaste marché.

Deuxième étape de cette volonté masquée d’un retour en arrière : affaiblir le pouvoir législatif par la construction d’un pouvoir exécutif très fort, hors de toute proportion de ce que peut supporter un régime de libertés. Ce sera dans la constitution de l’an III, l’édification du Directoire et sa capacité à gouverner par des décrets, des textes, formes d’ordonnances et de 49-3 que l’on nous promet désormais.

Dans cette perspective de renforcement du pouvoir exécutif, évidemment la police joue un rôle essentiel. Pour la première fois en France est créé en 1795 un ministère de la police et si les citoyens ont droit à la sécurité – qui l’a jamais remis en cause parmi les démocrates ? –, cette police traque sans relâche les militants de la veille, truffant ses espions partout, n’hésitant pas à monter parfois des pseudo-conspirations pour faire plonger les démocrates dérangeants.

Pendant ce temps, l’armée des jeunes généraux ne cesse de prendre de l’importance dans des opérations extérieures en Italie, en Égypte… Troisième temps : le « girouettisme » des hommes politiques comme mode de recomposition de l’espace politique. La vertu des citoyens et l’invariabilité des principes sont des valeurs quelque peu pénibles et dépassées, au temps du pragmatisme libéral de la nouvelle république de 1795. Il faut oublier et réunir tous les députés peu regardants, les professionnels de la politique, qui, oubliant « leur saine colère » d’avant, se rallient tous azimuts pour se construire un entre-soi, et expliquer que la politique est trop compliquée pour les petites gens. Évidemment si des experts de la société civile veulent apporter leurs compétences pour construire cette république recentrée, ils seront bienvenus.

Premièrement, modération idéologique entre gens bien élevés, et disqualification de la colère contre l’injustice, par le jeu de la moquerie ou du mépris de ceux qui s’expriment simplement et qui sont renvoyés irrévocablement à leur « extrémisme ». Deuxièmement, construction d’un pouvoir exécutif implacable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et recherche d’un jeune chef, sans passé et ambitieux pour incarner cette république d’ordre et de vieux conservatisme. Et troisièmement, recomposition du monde politique par arrangement dans un centre qui accueille la gauche molle et fatiguée et la droite timorée et bourgeoise.

Bien sûr, c’est une histoire passée qui commence en 1795 et se termine quatre ans plus tard par le coup d’État militaire de Bonaparte, général félon ayant abandonné son armée en Égypte mais soutenu par toute une bourgeoisie dominante affolée de voir les forces démocratiques se reconstituer. De la vieille histoire… J’ai proposé d’appeler cette période de l’histoire de France celle de la naissance de « l’extrême centre ».

C’était en 2005 lorsque le vote démocratique des Français contre la constitution ultralibérale de l’Europe avait été nié par les dominants d’alors. Pourtant, en ce 7 mai 2017, en écoutant le discours du nouveau président, avec son ordre moral de retour, sans évoquer une vraie politique sociale autrement qu’en se fendant d’une phrase sur les « plus démunis », prêchant le ralliement à tout-va, à droite et à gauche, remerciant chaleureusement le président Hollande, responsable de la catastrophe à peine évitée, et déjà annonçant des mesures prises par son gouvernement, mais avec quelle majorité démocratique ?

Mon ami tunisien m’a dit, non sans malaise, que cela ressemblait fortement… à de « l’extrême centre ». Je ne lui ai pas donné tort. Nous n’avons plus ri du tout. Je redoute que ce soit en plus. Une vaste marche… en arrière !

Par Pierre Serna Historien, directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française, université Paris-IAuteur de la République des girouettes. 1789-1815 et au-delà. Une anomalie politique : la France de l’extrême centre. éditions Champ Vallon, 2005.

En 1795, l’assignat s’échange contre du métal à 8 % de la valeur inscrite sur le billet en mars. La récolte médiocre enchérit encore le pain à l’automne. Les thermidoriens prennent des mesures : la vente publique sur le marché est rendue obligatoire (22 juillet).

11:33 Publié dans Actualité, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : macron, révolution française, centre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |