12/10/2017

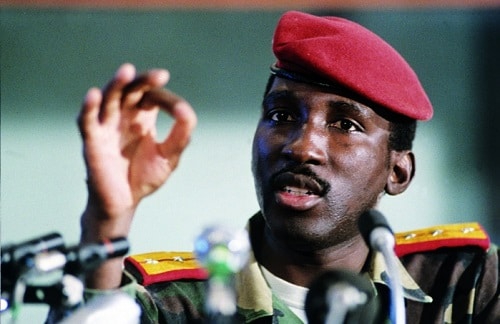

Monde Thomas Sankara, une révolution africaine assassinée

Il refusait de voir l’Afrique croupir dans la condition d’« arrière-monde d’un Occident repu ». Cet engagement lui a coûté la vie. Le 15 octobre 1987, lors du coup d’État perpétré par son « frère » Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, était assassiné par un commando de militaires du régiment de la sécurité présidentielle.

Sur le certificat de décès officiel de cet homme de 37 ans qui redoutait, quelques semaines auparavant, « une mort violente », on peut lire cette invraisemblable mention : « mort naturelle ». Dans le fracas des kalachnikovs, un nom, encore un, venait s’ajouter à la longue liste des révolutionnaires d’Afrique éliminés avec la complicité des capitales occidentales : Patrice Lumumba au Congo, le combattant de l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert Amilcar Cabral, Ruben Um Nyobé, Félix Moumié et Ernest Ouandié au Cameroun, l’opposant marocain Mehdi Ben Barka et tant d’autres… Thomas Sankara était lucide sur toutes ces possibilités anéanties. « Une fois qu’on l’a accepté, ce n’est plus qu’une question de temps. Cela viendra aujourd’hui ou demain », prédisait-il.

BIOGRAPHIE

Thomas Sankara, né le à Yako en Haute-Volta et mort assassiné le à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabè1,2,3,4, chef de l’État de la République de Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso, de 1983 à 1987.

Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabè du au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces quatre années, il mène à marche forcée, et y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, une politique d'émancipation nationale (qui passe par exemple par le changement du nom de Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine : Burkina Faso, qui est un mélange de moré et de dioula et signifie Pays des hommes intègres), de développement du pays, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes.

Issu d'une famille catholique, Thomas Sankara était un « Peul-Mossi ». Son père était un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Il a suivi une formation d'officier à Madagascar et devint en 1976 commandant du centre de commando de Pô. La même année, il fait la connaissance de Blaise Compaoré avec lequel il formera le Regroupement des officiers communistes (ROC) dont les autres membres les plus connus sont Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukary Lingani.

En septembre 1981, il devient secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saye Zerbo. Il démissionnera le 21 avril 1982, déclarant « Malheur à ceux qui baillonnent le peuple ! »

Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État portait au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devint premier ministre en janvier 1983, mais fut limogé et mis aux arrêts le 17 mai, après une visite de Guy Penne, conseiller de François Mitterrand.

Un nouveau coup d'État, le 4 aout 1983 place Thomas Sankara à la présidence. Il définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son «Discours d'orientation politique», écrit par Valère Somé. Son gouvernement retira aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Il créa les CDR (Comités de défense de la révolution), qui eurent toutefois tendance à se comporter en milice révolutionnaire faisant parfois régner une terreur peu conforme aux objectifs de lutte contre la corruption.

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut assassiné lors d'un coup d'État organisé par celui qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré. Plusieurs jours plus tard, il fut déclaré «décédé de mort naturelle» par un médecin militaire. L'absence de tout procès ou de toute enquête de la part du gouvernement burkinabè a été condamnée en 2006 par le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un « Che Guevara » africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba.

Sources : l'Humanité, Wikipédia, Je suis mort

12:54 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas sankara, burkina faso, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2017

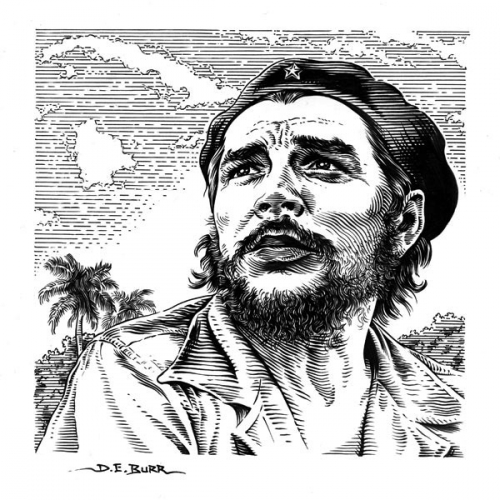

LE CHE

« Soyons réalistes, exigeons l’impossible » « Nous pouvons douter de tout, sauf de notre devoir d’être toujours au côté des humiliés qui luttent »

16 Juin 1928 à Rosario, Argentine - 9 Octobre1967 à Higuera, Bolivie

Le CHE c'est aujourd'hui encore un mythe et un symbole pour des millions de personnes dans le monde. En Amérique latine où près de la moitié des habitants vivent dans la pauvreté selon les derniers chiffres des instituts, où l'inégalité règne, où les dictatures placées sous le contrôle direct des Etats Unis guettent, où le pouvoir de l'argent veut tout contrôler le CHE, même disparu depuis près de 50 ans est toujours vivant.

Ernesto Guevara gardera de son origine argentine le «Che» accolé plus tard à son nom et sous lequel il se fera connaître dans le monde entier. Son adolescence se déroule sans fait particulièrement marquant, sinon qu’en butte à un asthme chronique. Il décide de s’inscrire à la faculté de médecine et s’intéresse de plus en plus aux problèmes économiques et sociaux.

LES GRANDES DATES

-1954, au Guatemala, où il assiste à la tentative réformiste du colonel Jacobo Arbenz. L’expérience se solde par un sanglant échec, en raison de l’intervention de la C.I.A.

-1956, il est à Mexico où il fréquente les exilés politiques. Il rencontre Fidel Castro arrive lui aussi à Mexico. Il le suivra dans sa lutte pour la libération de Cuba. Il se trouve parmi les douze hommes qui, débarqués du Granma, échappent au massacre et trouvent refuge dans la sierra Maestra. C’est ensuite l’aventure des guérilleros, la marche sur la capitale

-1959, c’est le triomphe de la révolution cubaine au début de l’année. Guevara commence par être directeur de la Banque nationale, puis ministre de l’Industrie. Il voyage beaucoup: se faisant le porte-parole des pays du Tiers Monde aux Nations unies, il participe à de nombreuses conférences, se rend en Union soviétique, en Afrique et en Asie

-1966, il n’assiste pas à la Conférence tricontinentale des mouvements révolutionnaires du Tiers Monde qui se tient à La Havane, mais son message est interprété comme un appel à l’unité et à la lutte. Son départ demeure entouré d’un certain mystère

-1967, un foyer de guérilla a fait son apparition en Bolivie. L’armée bolivienne, aidée par des conseillers américains, ne laisse par le moindre répit au petit groupe de rebelles, une partie des combattants est décimée le 31 août à Vado del Yeso, l’ultime bataille se livre le 8 octobre à Quebrada del Yuro, le «Che» est capturé. Le lendemain, il est exécuté à Higuera à 13 h.

Dans sa dernière lettre écrite à ses quatre enfants, Hildita, Aleidita, Camillo et Ernesto le Che disait : "Si un jour vous avez à lire cette lettre, c'est que je ne serai plus parmi vous...Votre père a été un homme qui agit comme il pense, et qui sans aucun doute a été fidèle à ses convictions. Devenez révolutionnaire. Etudiez beaucoup pour maîtriser la technique qui permet de dominer la nature. N'oubliez pas que la révolution est ce qu'il de plus important et que chacun de nous, tout seul, ne vaut rien. Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre coeur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire."

11:11 Publié dans Biographie, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : che guevara, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2017

Macron veut mettre l’histoire au pas du roi

Grégory Marin, L'Humanité

La nomination de Stéphane Bern pour « sauver le patrimoine en péril » et la leçon d’histoire erronée de Macron sur l’édit de Villers-Cotterêts suscitent la colère des historiens.

La nomination de Stéphane Bern pour « sauver le patrimoine en péril » et la leçon d’histoire erronée de Macron sur l’édit de Villers-Cotterêts suscitent la colère des historiens.

Emmanuel Macron n’a décidément pas de chance avec les ordonnances. Lors d’un déplacement au château de Monte-Cristo, au Port-Marly (Yvelines), à l’occasion des Journées du patrimoine, il a défendu celle de Villers-Cotterêts, signée en 1539 par François Ier, affirmant devant des élèves de CM2 que cet « acte fondateur de notre identité » avait obligé ses sujets à abandonner les langues régionales au profit du seul français. Une instrumentalisation de l’histoire aussitôt épinglée par de nombreux historiens.

Le président partage avec Stéphane Bern une admiration pour la royauté

C’est le présentateur de télévision Stéphane Bern, ami du chef de l’État récemment nommé par lui « Monsieur Patrimoine », qui l’a lancé, estimant que le texte a « fait du français la langue officielle ». Le président, qui partage avec lui une admiration pour la royauté, a alors complété : « On est tous français alors qu’on parlait tous des patois un peu différents. Et notre pays, il s’est fait par la langue », a-t-il expliqué aux enfants. « Parce qu’à ce moment-là dans son château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. »

Première à s’émouvoir de cette fraude, l’historienne Mathilde Larrère, l’une des « détricoteuses » de contre-vérités historiques pour Arrêts sur images, ironise sur le « vive le roi » du chef de l’État et sa « mésinterprétation » « Rien à voir avec une lutte contre le patois », explique-t-elle sur le site d’Arrêts sur images. « L’édit (autre nom de l’ordonnance que Macron n’utilise pas, pour des raisons conjoncturelles que l’on comprendra – Ndlr), c’est surtout une étape dans l’imposition du pouvoir royal. »

En fait « l’édit royal » n’attaque pas les langues régionales, mais consacre dans son article 111 « le langage maternel françoys » comme référence pour les actes juridiques. Comme les textes de 1490 sous Charles VIII, qui parlent de « langage français ou maternel » ou celui de 1510 sous Louis XII qui demande que les procès se déroulent en « vulgaire et langage du pais ». Il s’agit essentiellement de faire du français la « langue du droit », afin de permettre à la population de comprendre la justice, rendue jusque-là… en latin. Car réduire son utilisation était aussi une manière de réduire l’influence de l’église, ce que n’évoquent ni Stéphane Bern ni Emmanuel Macron.

Détournement de l’histoire et attachement au pouvoir central

« Ce que vous tentez d’attribuer à François Ier… c’est la Révolution qui l’impose », poursuit Mathilde Larrère. Car avec cette sortie pour le moins malvenue, les deux complices en détournement attribuent en effet au roi une volonté de faire peuple commun qui n’a existé qu’avec la Révolution française, œuvre poursuivie par la République qui, après celles de la loi, a unifié les procédures de l’administration et de l’enseignement.

Cette tirade résume à elle seule la « pensée complexe » d’Emmanuel Macron : détournement de l’histoire, attachement au roi et au pouvoir central et dénigrement d’un acquis révolutionnaire. On y lit aussi un mépris pour les patois, alors souvent seule langue parlée par les Français les plus modestes. Or, l’édit ne se limitait pas, ont tranché maints juristes, à la seule langue française, mais, selon plusieurs lectures, étendait sa protection à toutes les langues maternelles du royaume. On comprend qu’outre les historiens, la sortie macro-bernienne de dimanche ait aussi provoqué l’ire des défenseurs du breton, de l’occitan et d’autres « patois » dénigrés par le président de… la République.

20:01 Publié dans Actualité, L'Humanité, Monuments, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : macron, bern, roi, monuments |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |