16/04/2025

Jacques Duclos, une vie au service de la révolution

Grand dirigeant communiste, résistant, parlementaire, plusieurs fois incarcéré pour ses activités politiques… la vie de Jacques Duclos est un roman. Il s’éteint en 1975, quelques années après avoir été un remarquable candidat à la présidentielle. Son parcours se confond avec les cinquante premières années du PCF.

11:25 Publié dans Biographie, Deuxième guerre mondiale, Libération, Occupation, PCF, Politique, Première guerre mondiale, Résistance, Révolution, Troisième République, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques duclos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2015

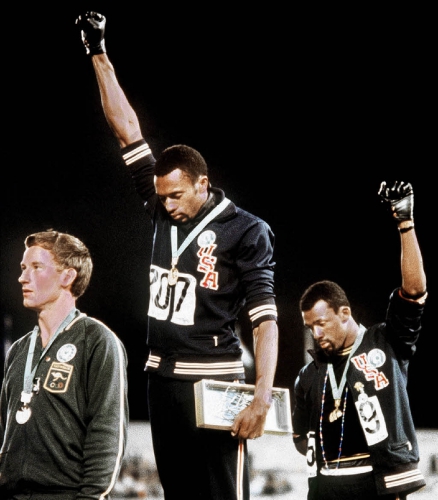

JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO : LES HEROS DU STADE

Iconique. Connaissez-vous Peter Norman ? Vous l’avez forcément vu, au moins une fois dans votre vie : disons que vous l’avez vu sans le voir.

Iconique. Connaissez-vous Peter Norman ? Vous l’avez forcément vu, au moins une fois dans votre vie : disons que vous l’avez vu sans le voir.

Il était là, pourtant, dans l’angle mort d’une des photographies les plus célèbres de l’histoire, un point aveugle. C’était il y a quarante-sept ans, le 16 octobre 1968. Sur le podium des jeux Olympiques de Mexico, les officiels remettaient les médailles de la finale du 200 mètres.

Deux Américains, deux athlètes noirs, vont réaliser l’un des gestes les plus inouïs qui se puissent imaginer à l’époque.

Tommie Smith et John Carlos, médaillé d’or et de bronze, levèrent leurs poings, gantés de noir, pour protester contre la ségrégation raciale. Un vent d’insurrection universelle souffla sur le Stade aztèque, l’image iconique s’incrusta à jamais dans nos mémoires.

Smith, nouveau recordman du monde, et son frère de couleur Carlos portaient un écusson « Project for Human Rights » (projet pour les droits de l’homme) sur le cœur et des chaussettes noires, le bas de leur survêtement relevé, leur visage aussi fermé qu’une porte de prison. Lorsque l’hymne américain retentit, les deux hommes dressèrent non seulement leur poing ganté vers les cieux mais inclinèrent également leur tête, fixant le sol pour ne pas avoir à regarder la bannière étoilée.

Scandale aux États-Unis ; stupeur mondiale. Fin de l’histoire – du moins pour sa partie ultra-connue…

Droits. Avons-nous pensé une seule fois, depuis, au troisième personnage de cette photographie ?

Il s’appelait Peter Norman, un Australien mort il y a neuf ans. Sachez-le : il n’était pas moins héroïque que les deux Américains. Nous le savons désormais grâce à l’écrivain italien Riccardo Gazzaniga, qui a écrit récemment un texte admirable, traduit par les sites Demotivateur et Slate, sur le destin ignoré du « petit Blanc qui n’avait pas levé le poing ».

Arrivé deuxième de cette course de légende, il était perçu jusqu’alors comme le type pas concerné par le geste de ses acolytes, l’intrus au milieu d’un enjeu qui le dépassait – presque une présence de trop, gênante. Comme Riccardo Gazzaniga, nous pensions même que « cet homme représentait, dans toute sa rigidité et son immobilité glacée, l’archétype du conservateur blanc qui exprime le désir de résister à ce changement que Smith et Carlos invoquaient ».

Erreur tragique ! Peter Norman était blanc, oui, mais un Blanc militant des droits civiques en Australie, un pays qui lui aussi avait imposé des lois d’apartheid contre les Noirs et les Aborigènes. Norman, qui croyait aux droits humains, déclara à Smith et Carlos : « Je serai avec vous. » Les Américains avaient décidé de se présenter pieds nus pour symboliser la pauvreté des Noirs. Mais ce fut Norman qui leur suggéra de porter un gant chacun, puisqu’ils ne disposaient que d’une seule paire.

Mieux, regardez bien la photo : vous verrez que Norman porte, lui aussi, le badge du Projet olympique pour les droits de l’homme, épinglé contre son cœur. Riccardo Gazzaniga cite Norman : « Je ne pouvais pas voir ce qui se passait derrière moi, mais j’ai su qu’ils avaient mis leur plan à exécution lorsque la foule qui chantait l’hymne national américain s’est soudainement tue. Le stade est devenu alors totalement silencieux. » Smith et Carlos furent bannis de la discipline, expulsés du village olympique. Norman ne s’en tira pas mieux.

Pour avoir soutenu les deux Américains, il ne fut pas sélectionné aux JO de 1972 et vit sa carrière brisée par les autorités sportives australiennes. « Il a été traité comme un paria, un traître, sa famille l’a renié, écrit Riccardo Gazzaniga. Il a travaillé un temps dans une boucherie, puis comme simple prof de gym. Après une blessure mal soignée, il a fini ses jours rongé par la gangrène, la dépression et l’alcoolisme. »

Invité maintes fois à condamner publiquement le geste de Smith et Carlos en échange de sa réhabilitation, Peter Norman s’y refusa jusqu’à sa mort, en 2006, à Melbourne. Lors de ses obsèques, Tommie Smith et John Carlos étaient présents et avaient tenu à porter le cercueil – sans gant noir – pour rendre hommage à « un frère » de combat oublié de tous.

Jean Emmanuel Ducoin,

15:59 Publié dans Biographie, Etats Unis, Histoire insolite, Résistance, Sport, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter norman, jo mexico, tommie smith et john carlos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2015

Martha Desrumaux, une vie d’engagements

Fille du Nord, fille du peuple, ouvrière, syndicaliste, militante politique, Martha Desrumeaux fut la seule femme à participer aux négociations des accords Matignon qui mirent un terme aux grandes grèves de 1936, celles qui suivirent la victoire électorale du Front Populaire. Elle fut également déportée à Ravensbruck en 1942.

Professeur agrégé d’histoire et de géographie, Pierre Outteryck vient de consacrer un ouvrage à Martha Desrumaux, ouvrage intitulé : « Martha Desrumaux, Une femme du Nord, Ouvrière, Syndicaliste, Déportée, Féministe » et publié aux Editions du Geai Bleu, une maison d’édition indépendante que ce professeur non-voyant a créée il y a quelques années.

Les femmes sont souvent été oubliées des historiens, et plus encore les femmes issues des milieux populaires. Les militants savent bien pourtant le rôle essentiel joué par les femmes dans un grand nombre de conflits.

Martha Desrumaux fut une pionnière et son parcours, qui est celui d’une autodidacte, illustre le double combat des femmes pour leur émancipation et des syndicalistes pour lutter contre l’exploitation du monde ouvrier.

Dans sa préface, comme lors de la présentation de cet ouvrage à l’initiative du comité régional CGT, Maryse Dumas, secrétaire de la CGT, souligne d’ailleurs le parcours exceptionnel de cette femme qui était bonne d’enfants à 10 ans et accéda bientôt à des responsabilités nationales sur le plan syndical avant de s’engager dans la Résistance et d’être déportée à Ravensbruck.

Ne jamais se laisser faire

Née dans un milieu modeste en 1897 à Comines, en bordure de la Lys, Martha Desrumaux est très vite orpheline de son père, pompier volontaire qui décède en 1906 des suites d’un accident survenu à l’occasion d’un incendie. La sécurité sociale n’exiiste pas encore et la vie est difficile au foyer Desrumaux : la maman de Matha est handicapée et son frère aîné très malade. Bientôt Martha se retrouve à 9 ans placée comme bonne à tout faire dans une maison bourgeoise de Faches-Thumesnil. A 10 ans, elle fuit ses patrons, revient à Comines et décide qu’elle sera ouvrière dans le textile.

Puis à 12 ans, elle se syndique à la CGT… En 1912, elle adhère à la Section Socialiste de Comines. Puis la Première mondiale éclate après l’assassinat de Jean-Jaurès. C’est l’exode. Martha est évacuée à Lyon où elle travaille dans une usine textile. C’est en 1917 qu’elle organise sa première grève victorieuse aux usines Hassebroucq. Elle n’a que 20 ans et est alors illettrée mais c’est elle qui signe le protocole d’accord qui met un terme à ce conflit qui se solde par une victoire des ouvrières en lutte. C’est là alors sa première grande expérience de syndicaliste.

Elle en retient une leçon : la lutte peut payer lorsque l’on est organisé. La lutte contre l’exploitation de la classe ouvrière et pour son émancipation passe donc par un renforcement de l’organisation syndicale et politique qui défend les intérêts de la classe ouvrière. Et c’est tout naturellement que Martha participe au comité pour l’adhésion à la Troisième Internationale et devient membre du Parti Communiste naissant dès 1921.

Un engagement durable

Revenue dans le Nord à partir de 1921, avec les usines Hassebroucq qui se sont réinstallées dans la vallée de la Lys, elle participe activement à de nombreuses luttes et prend très vite des responsabilités au sein de la CGTU et du Parti Communiste. En 1925, Maurice Thorez lui confit la rédaction d’un télégramme au Président de la République, dénonçant la guerre coloniale faite au Maroc et les sur-impôts Caillaux.

En 1928, elle entre à la Direction de l’Union Régionale Unitaire de la CGTU. Avec une délégation de femmes, elle se rend à Moscou en 1927 bien que le gouvernement français de l’époque lui ait refusé le passeport qui devait lui permettre de sortir du territoire. Dans la foulée, elle est élue au Comité Central du Parti Communiste en 1929.

Comme dirigeante de la CGTU, elle joue un rôle important dans l’agglomération lilloise et est au cœur de l’action lors de la grève des dix sous qui secoue Halluin en 1928. Un an plus tard, elle est au cœur d’une grève qui agite Bailleul. Puis en 1931 dans la lutte contre le Consortium, l’organisation patronale qui a décidé d’une baisse des salaires de 5 % pour toutes les entreprises qui font partie du syndical patronal. Durant toute la période de l’entre-deux guerres, elle organise la lutte des travailleurs du Nord du Textile et en particulier celle des ouvrières.

Une ouvrière féministe

Le combat de Martha s’inscrit dans les luttes pour l’émancipation des ouvrières et des femmes qu’elle n’oppose pas à celles de l’ensemble des travailleurs : Combat pour les revendications des femmes ouvrières : à travail égal, salaire égal – droit concernant le travail pénible. Combat pour le respect dû aux Femmes sur le lieu de travail, dans la vie domestique. Combat pour que les femmes puissent accéder, comme les hommes, à des postes à responsabilités au sein des organisations politiques et syndicales. Combat pour que les femmes puissent avoir toute leur place dans les assemblées délibératives.

Puis pendant deux ans elle part à Moscou se former dans l’une des écoles internationales du mouvement communiste. C’est à cette occasion qu’elle retrouve Louis Marguine, un métallo, comme elle originaire du Nord, de huit ans son cadet et dont elle a pu apprécier le dévouement militant à Roubaix quelques années plus tôt. De retour en France elle participe activement à la grève des quatre métiers des ouvriers à Armentières qui a lieu en 1933. Obligation était faite aux ouvriers et ouvrières « de travailler à la fois sur quatre métiers au lieu de deux. Double technique pour accroître les profits, baisse des salaires et augmentation des cadences. L’année suivante, elle organise la grève de Waziers et à la marche des chômeurs car depuis 1931, le chômage ne cesse de progresser. . Rien d’étonnant donc à ce que Martha Desrumaux joue un rôle central dans les grands mouvements sociaux de mai – juin1936. Elle sera d’ailleurs la seule femme présente lors de la signature des accords de Matignon en 1936 aux côtés de Benoît Frachon et de Léon Jouhaud. Elle a alors des responsabilités confédérales au sein de la CGT qui vient d’opérer sa réunification. Premiers congés payés. Martha et Louis iront passer quelques jours au bord de la mer. Neuf mois plus tard, en avril 1937, Martha donnera naissance à Luis., leur fils.

Déportée à Ravensbrück

De 1936 à 1938, elle organise la solidarité avec l’Espagne Républicaine. 1939 : du fait de le déclaration de guerre, elle entre déjà la clandestinité. Sous l’occupation elle sera un des fers de lance de la Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais et organisera plusieurs grèves patriotiques, celles qui permettent de manifester le mécontentement et la colère. Elle verra malheureusement nombre de ses camarades massacrés par les nazis.

De 1936 à 1938, elle organise la solidarité avec l’Espagne Républicaine. 1939 : du fait de le déclaration de guerre, elle entre déjà la clandestinité. Sous l’occupation elle sera un des fers de lance de la Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais et organisera plusieurs grèves patriotiques, celles qui permettent de manifester le mécontentement et la colère. Elle verra malheureusement nombre de ses camarades massacrés par les nazis.

De 1939 à 1941, elle réorganisera le Parti Communiste dans le Nord - Pas-de-Calais et la liaison entre Bruxelles et Paris. Arrêtée en août 1941, sur dénonciation du Préfet Carles qui avait fourni une liste de plusieurs dizaines de dirigeants communistes, elle est déportée à Ravensbrück où elle participe à la direction de la Résistance dans le camp au côté de Marie-Claude Vaillant - Couturier et de Geneviève Antonioz de Gaulle. Elle les aidera à assurer la survie et la lutte de toutes les déportées. Elle a raconté par la suite la violence et l’enfer de ce qu’elle a vécu à Ravensbruck.

Revenue à Lille à la Libération, et affaiblie par le typhus, une maladie contractée dans les camps, elle reprend des responsabilités au sein de l’UD du Nord. Et elle entre en 1945 au conseil municipal de Lille où elle devient très vite adjointe au maire. Puis elle sera élue Députée du Nord. Au lendemain de la guerre, le mouvement syndical vit une période de difficultés avec notamment, en 1948, la scission au sein de la CGT entre la majorité et entre la fraction Force ouvrière. En 1954, elle quitte ses responsabilités syndicales et s’occupe en particulier, au sein de la FNIDRP (Fédération nationale des internés, déportés, résistants et patriotes) de la défense des déportés.

Elle meurt le 30 novembre 1982, le même jour que son compagnon et époux, Louis Manguine, qui fut un dirigeant important de la métallurgie et de l’UD du Nord

Une vie solidaire

L’histoire de Martha Desrumaux est une histoire à bien des égards exemplaire. Rien de disposait cette petite fille qui fut bonne d’enfants à dix ans à ce parcours engagé, militant, un, parcours dans lequel au cours duquel elle a fait sans cesse des choix, de dignité humaine et de justice sociale.

Pour Martha, c’est par la lutte, la solidarité et l’entraide que l’on finit par avancer et à faire céder ceux qui s’opposent à l’émancipation du plus grand nombre. Martha a toujours eu la solidarité chevillée au corps, y compris dans les camps lorsque l’adversité est la plus dure et la plus violente et à un moment où la maladie l’avait considérablement affaiblie.

16:46 Publié dans Occupation, Résistance, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : martha desrumaux, résistance, déportation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |