22/06/2013

INDONESIE, LE GENOCIDE OUBLIE !

Le 30 septembre 1965, le putsch de Suharto, réalisé avec le soutien de la CIA, déclenche une véritable tuerie des communistes et des démocrates indonésiens, qui fait entre 500 000 et 2 millions de victimes.

Le 30 septembre 1965, le putsch de Suharto, réalisé avec le soutien de la CIA, déclenche une véritable tuerie des communistes et des démocrates indonésiens, qui fait entre 500 000 et 2 millions de victimes.LE PARTI COMMUNISTE INTERDIT

Le 30 septembre 1965 débutait en Indonésie " l'un des pires meurtres de masse du XXe siècle ", au propre dire de la CIA, qui fut l'instigatrice du massacre.

En ces années de guerre froide, le régime indépendantiste de Sukarno, l'un des fondateurs du Mouvement des non- alignés, soutenu par le Parti communiste indonésien (PKI), constitue, selon Washington, un foyer " d'infection " susceptible de " s'étendre à l'ouest ", et d'autant plus inquiétant que le PKI se renforce d'une élection à l'autre.

Il compte à l'époque 3,5 millions de membres (sur une population alors d'une centaine de millions d'habitants) et d'importantes organisations de masse, parmi les paysans, les femmes et les jeunes, capables de rassembler quelque 15 millions de personnes.

REVELATIONS SUR UN MASSACRE

Des révélations du Washington Post en 1990 font état de déclarations d'un ancien membre de la section politique de l'ambassade américaine à Jakarta, Robert J. Martens. Ce dernier explique qu'il y dirigeait un groupe de fonctionnaires du département d'État et de la CIA, qui, précise-t-il, ont consacré deux ans à la constitution de ces listes de communistes. Cette révélation confirme que, dès 1963, Washington préparait une action subversive en Indonésie.

Le silence qui s'est abattu depuis quatre décennies sur les événements du 30 septembre 1965 a contribué à épaissir le mystère de l'origine du déclenchement de cette action.

Le silence qui s'est abattu depuis quatre décennies sur les événements du 30 septembre 1965 a contribué à épaissir le mystère de l'origine du déclenchement de cette action. Il y aurait eu une tentative de putsch par une poignée d'officiers proches du PKI, voulant " protéger le président Sukarno " contre des éléments réactionnaires de l'armée préparant un coup d'État.

En 2000, le colonel Latief, commandant une brigade d'infanterie implantée dans la capitale Jakarta et qui fut incarcéré en 1965 et libéré en 1999, témoigne que Suharto, alors commandant des forces stratégiques de l'armée, avait été mis au courant du complot contre Sukarno, dans lequel trempaient sept généraux. Ces derniers ont été enlevés dans la nuit du 30 septembre et assassinés. Débute alors une campagne de propagande minutieusement préparée accusant les communistes d'être les auteurs du rapt. S'enchaîne alors une méthodique et sanglante chasse aux " athées ".

L'Indonésie vécut une sorte de génocide dans la quasi-indifférence mondiale. Le PKI, et toutes les organisations qui lui étaient proches : syndicats, fédération des enseignants, organisations de jeunesse, des femmes, etc., furent anéantis en quelques semaines.

En mars 1966, Sukarno fut écarté officiellement du pouvoir par Suharto. Dans un rapport datant de 1983, la CIA a estimé qu'il y eut 250 000 morts. Des généraux indonésiens comme Sudomo et Sarwo Edhie, proches de Suharto, ont avancé des chiffres allant de 500 000 à 2 millions de tués.

LA LISTE MAUDITE

Toujours selon les révélations du Washington Post, les listes dressées par les fonctionnaires américains ont concerné des milliers de personnes, " allant des responsables communistes indonésiens, depuis les échelons supérieurs jusqu'aux cadres locaux dans les villages ".

Ces listes ont, par la suite, été remises aux militaires indonésiens pour perpétrer leurs massacres. En retour, l'ambassade recevait des putschistes la liste des personnes assassinées, permettant " un pointage systématique par la direction de la CIA à Washington, des exécutions qui avaient été menées à bien ".

" Vers la fin de janvier 1966, les noms rayés sur les listes étaient si nombreux que les analystes de la CIA ont conclu à la destruction de la direction du PKI ", a expliqué au journal Joseph Lazarsky, ancien chef adjoint de la CIA en Indonésie. Le quotidien précise qu'il n'a jamais pu être prouvé que les communistes indonésiens aient été impliqués dans l'assassinat des généraux. Tout au long des trente-trois années de dictature, la répression n'a jamais faibli.

Entre 1985 et 1990, Suharto a fait exécuter dans la clandestinité 22 dirigeants communistes, syndicalistes et militaires progressistes, qui croupissaient en prison depuis vingt-cinq ans.

Condamnés à mort après la prise du pouvoir du dictateur, aucune grâce ne leur fut accordée.

Condamnés à mort après la prise du pouvoir du dictateur, aucune grâce ne leur fut accordée.Il y eut aussi plus d'un million de personnes incarcérées ou déportées dans l'île de Buru. Emprisonnées sans jugement durant dix à quinze ans. Estampillées ensuite " ex-prisonniers politiques " (les tapols), elles restèrent complètement marginalisées au sein de la société indonésienne.

Ce sont des millions d'Indonésiens qui furent frappés par cette exclusion durant trois décennies en vertu, du décret de 1966 pris par l'Assemblée constituante interdisant le " communisme ".

Tous les condamnés politiques pour " faits de communisme ", leur famille et leurs descendants sont frappés d'indignité nationale et interdits de recrutement dans aucun des postes de la fonction publique et dans de nombreuses activités relevant du secteur privé. Ces victimes ont représenté une catégorie de " sous-Indonésiens ", exclus de la citoyenneté, juste autorisés à survivre comme ils le pouvaient dans le cadre d'une étroite et permanente surveillance.

TOUJOURS LA REPRESSION

Ce décret n'est toujours pas aboli. Les droits politiques de millions de personnes n'ont pas été rétablis.

L'ostracisme qui les frappe perdure, profondément ancré dans la conscience intime de la nation indonésienne elle-même. Le président Abdurrahman Wahid (Gus Dur), le premier président démocratique de la période post-Suharto, avait fait oeuvre, en 2001, à titre personnel, de repentance et présenté aux victimes et à leurs descendants tous ses regrets pour la participation des milices musulmanes à l'exécution des massacres sous la direction des forces militaires.

Mais, en tant que président, il se montra incapable de lancer un débat national sur la période écoulée. Sa proposition au Parlement de lever l'interdiction frappant tout ce qui touche de près ou de loin au marxisme et au communisme - tous les livres sur le sujet sont interdits depuis plus de trente ans - s'est heurtée à une puissante opposition, animée par les militaires et le président de l'Assemblée consultative du peuple de l'époque, Amien Rais. Ce dernier a reconstitué un Nouveau Front anticommuniste (FAK), qui dénonce, entre autres, " l'athéisme insupportable des communistes dans un pays à 90 % musulman et leur manque d'attachement à la nation indonésienne et leur allégeance à Pékin et Moscou.

" L'un des objectifs du FAK est de bloquer toutes les initiatives lancées depuis la chute de Suharto par les démocrates pour faire éclater la vérité sur le coup d'État. En annonçant en avril 1999 la création d'un " institut d'études sur les massacres de 1965-1966 ", un comité d'anciens tapols, dont le célèbre écrivain Pramoedya, s'est donné pour but de rassembler toutes les informations pouvant être collectées à travers le pays sur les massacres et de cerner au plus juste le nombre des victimes. Des équipes ont déjà repéré des charniers, mais les autorisations pour les examiner ne sont toujours pas délivrées.

PAS DE LIBERTE

Pour mettre véritablement un terme à la dictature, " il faut un jugement ", estiment les fondateurs de l'Institut, pour lesquels la capacité des successeurs de Suharto à revenir sur ces événements marquera véritablement ou non le changement réel du nouveau régime et l'instauration d'un État de droit.

On en est encore très loin.

À l'approche du quarantième anniversaire du putsch de 1965, des violents articles écrits par des militaires ont été publiés dans la presse indonésienne avec tout un arsenal d'arguments d'un autre temps, qui ont aussi pour objectifs de freiner le processus de démocratisation politique, syndical et judiciaire. Les espaces de liberté sont encore singulièrement réduits pour le monde du travail.

Écrire " classe ouvrière " dans un journal est passible de douze années de prison pour " incitation à la propagande communiste ".

15:44 Publié dans International, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indonésie, génocide, communiste |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2013

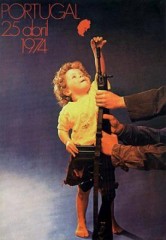

PORTUGAL : LA REVOLUTION DES OEILLETS !

" Grândola ville brune/Terre de fraternité/C’est le peuple qui gouverne en toi. " La chanson de José Afonso, rappelant une révolte paysanne de l’Alentenjo, est interdite par la censure. Pourtant, en ce 25 avril 1974, elle est diffusée sur les ondes de Radio Renascença. C’est le signal attendu par de jeunes capitaines. Le coup d’état militaire est lancé. Avec quelques unités de l’armée, ils se dirigent vers Lisbonne. Il est un peu plus de minuit. Et tout va aller très vite.

" Grândola ville brune/Terre de fraternité/C’est le peuple qui gouverne en toi. " La chanson de José Afonso, rappelant une révolte paysanne de l’Alentenjo, est interdite par la censure. Pourtant, en ce 25 avril 1974, elle est diffusée sur les ondes de Radio Renascença. C’est le signal attendu par de jeunes capitaines. Le coup d’état militaire est lancé. Avec quelques unités de l’armée, ils se dirigent vers Lisbonne. Il est un peu plus de minuit. Et tout va aller très vite.

Quelques heures plus tard, depuis la radio Clube, des officiers parlent au nom du Mouvement des forces armées (MFA). Ils exhortent la population à rester chez elle afin d’éviter toute effusion de sang. Le peuple de Lisbonne descend dans les rues. En ce printemps, les vendeuses ont sorti leurs étals de fleurs. Fleurs que la population offre aux soldats qui les portent à leur boutonnière. Des oeillets embrassent des canons de fusils. Le nom de cette révolution est tout trouvé. Ce sera la Révolution des oeillets.

Au bout de cette journée folle, Marcello Caetano, le successeur de Salazar depuis 1968, capitule. L’aéroport, bouclé, est réouvert pour lui : départ expéditif en direction du Brésil. Avant sa démission, il dit refuser que le " pouvoir tombe aux mains de la rue " et nomme le général Spinola à la tête de l’État. La terrible PIDE-DGS (police internationale de défense de l’État), la police politique du régime, qui maniera avec autant de zèle que de férocité le flicage et la torture, cherche à résister. Des coups de feu éclatent, quatre morts dans la foule et un cinquième dans la nuit. Le lendemain, le Portugal ouvre une nouvelle ère de son histoire, tournant radicalement le dos au salazarisme.

La révolte de ces jeunes capitaines puise ses raisons dans les atrocités commises dans les guerres coloniales qui s’enlisent au Mozambique, en Angola, en Guinée-Buissau. Le Mouvement des forces armées, dont les sensibilités politiques vont de l’extrême gauche à la droite, parvient, néanmoins, à caler un programme minimum. En réponse aux trois " F " du régime - famille, fado, football -, ils avancent la politique des trois " D " : démocratie, développement, décolonisation.

Le pays est exsangue. Les guerres dilapident près de 50 % des dépenses publiques. Le délire autarcique et tout répressif du grabataire Salazar pousse à l’exil plus d’un million de Portugais entre 1960 et 1974. À l’intérieur du pays, la misère n’a même pas de nom. Les enfants ont pour " repas " des morceaux de pain trempés dans du vin. Les paysans sont à la merci des grands propriétaires terriens, réduits au statut d’ouvrier agricole. Les partis d’opposition sont interdits ; ses militants sont poursuivis, arrêtés, torturés.

Le Parti communiste portugais, dont le rôle sera déterminant dans le processus de la révolution, paiera un lourd tribut pour ses activités clandestines à l’instar de celui qui deviendra son secrétaire général, Alvaro Cunhal, emprisonné pendant onze ans dans la forteresse de Peniche. Des prémices de révoltes éclatent. Des grèves ouvrières et estudiantines jalonnent la dernière décennie de Salazar. Les émigrés amènent avec eux un vent de liberté qui inspire les Portugais restés au pays. La bourgeoisie et les industriels, freinés par l’autarcie, prônent une " détente " économique du régime. Les guerres coloniales, notamment la Guinée-Bissau- finissent par faire vaciller le régime. Le 25 avril 1974, c’est la rupture.

Le Parti communiste portugais, dont le rôle sera déterminant dans le processus de la révolution, paiera un lourd tribut pour ses activités clandestines à l’instar de celui qui deviendra son secrétaire général, Alvaro Cunhal, emprisonné pendant onze ans dans la forteresse de Peniche. Des prémices de révoltes éclatent. Des grèves ouvrières et estudiantines jalonnent la dernière décennie de Salazar. Les émigrés amènent avec eux un vent de liberté qui inspire les Portugais restés au pays. La bourgeoisie et les industriels, freinés par l’autarcie, prônent une " détente " économique du régime. Les guerres coloniales, notamment la Guinée-Bissau- finissent par faire vaciller le régime. Le 25 avril 1974, c’est la rupture.

S’ouvre alors une période sociale et politique intense qui durera plus d’un an. Le quotidien des Portugais est fait de puissants mouvements sociaux. De cette effervescence populaire naîtront les conquêtes d’avril : les libertés syndicales et d’association, le droit de grève, l’organisation d’élections libres, la fin des guerres coloniales et l’indépendance des anciennes colonies, la création du salaire minimum national, l’égalité des droits pour les femmes, le droit de vote à dix-huit ans, le droit à la santé, à l’enseignement et à l’éducation, à la Sécurité sociale pour tous, etc.

Ce sont aussi les nationalisations. Sur les vitrines des banques de Lisbonne, on peut y lire : " Des banques au service du peuple ". La réforme agraire ambitionne la redistribution des terres. " Non pas pour soi, mais pour travailler ", précise Leandro Martins, rédacteur en chef d’Avante et responsable du PCP. " Ces avancées, dit-il, ce ne sont pas les partis ni le Conseil de la révolution qui les ont créées mais la ferveur des gens. "

Cette révolution inquiète. Le général Spinola, dont l’un des faits d’armes est d’avoir été de la Légion bleue franquiste à Stalingrad, refuse l’indépendance des anciennes colonies. Le 11 mars 1975, il tente un coup d’état qui échoue. Un mois plus tard, lors des premières élections libres, les partis modérés l’emportent. Mais l’agitation sociale perdure. Les divisions au sein du MFA sont palpables. Les surenchères gauchistes exacerbent les tensions. Le coup d’État du 25 novembre 1975 signe la fin du printemps révolutionnaire né le 25 avril 1974.

Le jeune Parti socialiste de Mario Soares remporte les législatives du 25 avril 1976 et met un terme au processus révolutionnaire, considérant que le Portugal est suffisamment démocratisé pour s’ouvrir à l’Europe. Les États-Unis, inquiets de la tournure que prennent les événements dans ce pays qui lui sert de base stratégique et militaire considèrent qu’il est temps de reprendre les choses en main, d’autant plus que l’agitation a gagné les colonies africaines.

Les Portugais vont trop loin. En témoigne la Constitution, adoptée le 2 avril 1976, qui préconise : " l’abolition de toutes les formes d’impérialisme, colonialisme et agression, le désarmement général, simultané et contrôlé, la dissolution des blocs politico-militaires (OTAN compris) et l’établissement d’un système de sécurité collective, en vue de la création d’un ordre international capable d’assurer la paix et la justice dans les relations entre les peuples ". Quant à l’État, l’une de ses tâches fondamentales est de " socialiser les moyens de production et la richesse, à travers des formes adéquates (...) et abolir l’exploitation et l’oppression de l’homme par l’homme ".

Petit à petit, les gouvernements qui se sont succédé ont vidé la Constitution de sa substance progressiste. Le Portugal s’érige en bon modèle de l’Europe, respectueux des critères de Maastricht. Les acquis seront dépecés l’un après l’autre. Désormais, le pays s’asphyxie dans son propre rêve de grandeurs européennes : réduction des dépenses publiques, hausse de la TVA, privatisation des hôpitaux, suppression de postes de fonctionnaires.

Son ministre de l’Économie, Carlos Tavares, affirme que " l’heure est arrivée de redistribuer les richesses ". Mais, avec une croissance négative en 2003 et la politique libérale de la coalition de droite populiste CDS PSD/PP, les doutes sont permis.

L’esprit d’avril est-il toujours présent ? Chez les plus jeunes, le 25 avril est presque exclusivement synonyme de liberté. C’est d’ailleurs sous cet intitulé qu’ils sont invités à commémorer les événements d’avril. Une appellation officielle qui permet d’esquiver le caractère révolutionnaire de l’après-25 avril. À l’instar de la campagne du gouvernement qui proclame dans ses affiches : " Avril est évolution ". Un " R " subtilement volatilisé, une lettre qui a déclenché une polémique dans tout le pays. " Avant d’être une évolution, le 25 avril est une révolution ", affirme Vasco Lourenço, ancien capitaine et président de l’Association du 25 avril. Des Portugais se sont employés à le rappeler. Des " R " ont été tagués sur les affiches, parfois accolés du " sempre " (toujours), rappelant les mots du poète lusophone, Ary Dos Santos : " Personne ne pourra plus fermer les portes qu’Avril a ouvertes. "

Article publié par Bonjour Etampes

C'est le peuple qui est souverain", une phrase correspondant à un des vers du chanteur engagé José Afonso, créateur de la chanson "Grândola Vila Morena" qui aujourd'hui encore 40 ans après, le principal mot d'ordre des rassemblements et des manifestations contre la politique d'austérité imposée par l'Europe et les gouvernements de droite et socialistes aui se succèdent au Portugal.

Grândola, ville brune, Terre de fraternité, Seul le peuple ordonne, En ton sein, ô cité, En ton sein, ô cité, Seul le peuple ordonne, Terre de fraternité, Grândola, ville brune, À chaque coin un ami, Sur chaque visage, l’égalité, Grândola, ville brune, Terre de fraternité, Terre de fraternité, Grândola, ville brune, Sur chaque visage, l’égalité, Seul le peuple ordonne, À l’ombre d’un chêne vert, Dont je ne connaissais plus l'âge, J’ai juré d’avoir pour compagne, Grândola, ta volonté, Grândola, ta volonté, J’ai juré de l'avoir pour compagne, À l’ombre d’un chêne vert, Dont je ne connaissais plus l'âge

20:06 Publié dans International, Révolution, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portugal, révolution des oeuillets, pcp, austérité, caoitaines |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2013

LE FESTIVAL DE CANNES EN CINQ ETAPES !

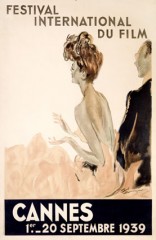

1-La création du festival est un geste politique d’opposition aux fascismes.

1-La création du festival est un geste politique d’opposition aux fascismes.

A la fin des années 30, la France refuse de laisser les gouvernement fascistes Allemand et Italien faire de l’entregent pour placer leurs productions à la Mostra de Venise. Alors que Goebbels inaugure le festival transalpin, Jean Zay, alors Ministre de la Culture, décide de créer un Festival International du film en France. En 1939, et alors que le film de propagande Nazi Les Dieux du Stade, de Lena Riefenstahl a remporté un prix à Venise l’année précédente, Louis Lumière accepte de devenir le premier Président du festival, qui se déroulera à Cannes en septembre. La première édition de ce qui deviendra le plus grand festival de Cinéma du monde est prête, adoubée par l’un des inventeur du 7e Art.

-

2-Les Nazis ont empêché la première édition du festival.

Cette première édition est largement soutenue par les gouvernements Français, Britannique et Américain, qui voient là le moyen d’empêcher les fascistes d’imposer leurs vues sur le cinéma Européen. Christian-Jaque, Julien Duvivier et Jacques Feyder, entre autre, représenteront la France. Hollywood, alors en pleine âge d’or, n’y va pas de main morte, avec rien moins que Victor Fleming (Le Magicien d’Oz), Cecil B. DeMille et Sam Wood envoyés par les studios pour montrer que l’American Dream n’est pas qu’un mythe. Mieux, la Metro-Glodwyn Meyer affrète un paquebot rempli de stars (Tyrone Power ou Gary Cooper par exemple), et les Américains prévoient de lancer des fêtes dantesques. Notamment en projetant de construire une réplique de Notre-Dame de Paris sur la plage de Cannes (!!!).

Hitler et le cinéma, toute une histoire

Seulement, le 1er septembre 1939, date d’ouverture de la compétition, les troupes d’Hitler envahissent la Pologne.La Seconde guerre Mondiale est sur le point de commencer, le premier Festival de Cannes est annulé. Une raison de plus de détester les Nazis.

-

3- La CGT est l’un des membres fondateur du Festival de Cannes.

En 1946, le Ministère de la Culture, à peine remis sur pieds, souhaite relancer le festival, mais manque de fonds. C’est finalement en la CGT, alors toute puissante, qu’elle trouve un allié de poids! La ville de Cannes et le gouvernement complètent le financement de cette première édition.

En 1946, le Ministère de la Culture, à peine remis sur pieds, souhaite relancer le festival, mais manque de fonds. C’est finalement en la CGT, alors toute puissante, qu’elle trouve un allié de poids! La ville de Cannes et le gouvernement complètent le financement de cette première édition.

Pourtant, alors que l’évènement est un grand succès, le Ministère refuse d’apporter de l’argent pour un second round, l’entreprise étant jugée trop chère pour devenir annuelle. Dans la précipitation, la CGT décide d’aligner les billets pour la construction d’un Palais des Festivals, qui accueillera l’édition de 1947.

Aujourd’hui encore, la CGT siège au conseil d’administration de l’évènement. D’ailleurs, pour la 60e édition, Bernard Thibault, dirigeant du syndicat, est invité aux festivités, et déclare saluer la volonté de « marquer sa fidélité à l’histoire d’un Festival où la CGT est presque chez elle, même s’il a beaucoup changé ». On rappelle que le tapis du Festival est rouge.-

4-1959 : Nouvelle Vague et Marché du Film

Léaud, Truffaut et Cocteau en 1959.

En 1959, François Truffaut remporte le Prix de la Mise en Scène pour Les 400 coups, tandis qu’Alain Resnais présente en section parallèle Hiroshima mon amour. La Nouvelle Vague est adoubée par le Festival et ne tardera pas à laisser des traces durables dans le Cinema Mondial, notamment aux Etats-Unis où elle inspirera les réalisateurs du Nouvel Hollywood (Spielberg, Scorsese, Lucas, Coppola et les autres).

Le Marché du Film

C’est cette même année qu’est lancé le premier Marché du Film, où producteurs et distributeurs négocient l’achat de leurs films. Il deviendra le premier marché du cinéma du monde, avec celui de Los Angeles. 1959, symbole de l’opposition du Cinema d’Artiste et du Cinéma Commercial. Et cette année, Jean-Luc Godard, dieu de la Nouvelle Vague, présentera son film en 3D.

-

5- Mai 68 : les pavés et la plage.

Moins de 10 ans après, on retrouve Truffaut, Resnais et Godard, mais aussi Polanski, Lelouch, Claude Berri, Louis Malle et Jean-Pierre Léaud en croisade sur la Croisette. La colère gronde en France, et les cinéastes de la Nouvelle vague, ainsi que leurs collègues internationaux (Milos Forman, Carlos Saura) veulent montrer leur solidarité avec les mouvements étudiants étudiants.

Godard et Truffaut en colère en Mai 68

Résultat : André Malraux, Ministre de la Culture, démet Henri Langlois de son poste de directeur de la Cinémathèque. Les hostilités sont lancées, et les artistes décident de pirater le festival. Resnais et d’autres cinéastes retirent leurs films de la compétition, et le Festival subit les assauts des plus engagés. Après 8 jours chaotiques, le Festival ferme ses portes. Le film d’ouverture était "Autant en Emporte le Vent".

Extrait de l'article publié par Cinemoustache

-

11:58 Publié dans Actualité, Cinéma, Culture, International, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival de cannes, cinéma, cgt, occupation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |