19/03/2016

Quand la Commune inventait droit du travail et droit au travail

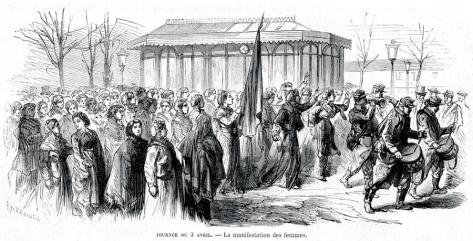

Au printemps 1871, la Commune de Paris, et plus particulièrement sa commission du Travail dirigée par Léo Frankel, a produit plusieurs décrets posant les bases d’une législation du travail en lien avec le droit au travail. L’Union des femmes a joué un rôle moteur dans ce combat.

Tous les jours, dans les médias, des « économistes » viennent nous sommer de choisir : baisser le coût du travail, réduire le droit du travail ou alors ce sera plus de chômage. Fondamentalement, cette campagne vise à opposer le droit du travail (et les droits sociaux) au droit au travail. Si les temps ont changé, il convient de rappeler certains points de l’action de la Commune qui peuvent enrichir notre débat.

D’abord, la Commune n’ignorait nullement les questions du développement économique. On oublie trop souvent que la commission du Travail s’était fixée comme objectif premier de « favoriser les industries nationales et parisiennes » et de « développer le commerce international d’échange, tout en attirant à Paris les industries étrangères de façon à faire de Paris un grand centre de production ». La Commune ne se désintéressera pas des entreprises, en particulier en réglant la question des échéances et des loyers, question alors cruciale : pendant le siège, les loyers ne sont pas payés et les dettes ne sont pas réglées.

La Commune dispense les locataires de payer le retard de loyers et étale largement le règlement des dettes (sans les annuler). Ces mesures vaudront un soutien durable d’une partie notable de la petite bourgeoisie parisienne à la Commune.

Mais c’est fondamentalement en tenant les deux bouts, droit du travail ET droit au travail que la Commune va tenter de remettre en route l’économie de la capitale. Le chômage était en effet considérable avec la situation créée par la guerre, le siège, ou l’abandon par certains patrons « francs-fileurs » de leur atelier. Le grand décret du 16 avril réquisitionna les ateliers abandonnés pour leur « prompte mise en exploitation par l’association coopérative des travailleurs qui y sont employés ». Mais l’objectif n’était pas de répéter les Ateliers nationaux de 1848. Il s’agissait, dans une vue à long terme, de « faciliter la naissance de groupements sérieux et homogènes », socialisés et autogérés, qui confectionneront « des objets marchands ». Une enquête sera conduite pour examiner la situation des ateliers fermés ; les chambres syndicales ouvrières, légalisées par la Commune treize ans avant la loi de 1884, seront pleinement associées à la mise en œuvre du décret.

On doit mentionner ici le travail considérable conduit par l’Union des femmes : « Le travail de la femme, proclame l’Union le 11 avril, étant le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. » L’Union des femmes fut le principal partenaire de la commission du Travail. Elle fut un des principaux moteurs de la réflexion et de l’action de la Commune dans le domaine. Ainsi l’Union élabora le projet d’association ouvrière le plus avancé.

Dans un même mouvement, la Commune instaure un vrai droit du travail. Rappelons qu’en 1871, le droit du travail est quasiment inexistant : la seule vraie loi de 1841 interdisant le travail dans les ateliers aux enfants de moins de huit ans… est à peine appliquée du fait de la faiblesse des inspections. Nous n’évoquerons ici que trois décrets qui concernaient la durée du travail, le contrôle du travail et les salaires. Celui du 20 avril est un des plus connus et des plus symboliques, qui interdisait le travail de nuit dans les boulangeries. Il souleva l’enthousiasme des ouvriers boulangers qui manifestèrent leur soutien au décret et le mécontentement de nombre de patrons boulangers qui tentèrent d’empêcher son application.

Mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail

Le décret du 27 avril interdit les amendes et les retenues opérées par prélèvements sur les salaires. Ces prélèvements étaient une des principales armes dans les mains des patrons pour affaiblir la résistance ouvrière et constituaient une atteinte permanente à la dignité ouvrière. La Commune l’appliqua en particulier aux rétives compagnies de chemins de fer.

Dans le décret du 13 mai concernant les marchés de la Commune, les cahiers des charges des entreprises devaient indiquer « le prix minimum du travail à la journée ou à la façon à accorder aux ouvriers et ouvrières chargés de ce travail ». C’était instaurer le salaire minimum ! Mais la réflexion de Léo Frankel, le « ministre » du Travail de la Commune, va plus loin. Il constate que « si le prix de la main-d’œuvre reste comme aléa dans les marchés, c’est lui seul qui apporte le rabais ». L’État doit intervenir pour introduire « le prix minimum » à la journée et mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail. C’est le progrès des techniques qui devient alors le seul authentique facteur de la baisse des prix des produits, permettant vente et consommation.

La crise économique actuelle est moins conjoncturelle qu’en 1871, mais l’idée que droit au travail et droit du travail vont ensemble garde toute sa modernité.

REPERES

- 16 avril 1871 Réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, mise en place de coopératives ouvrières.

- 20 avril Suppression des bureaux de placement de la main-d’œuvre, monopoles florissants agissant comme des « négriers ». Remplacement par des bureaux municipaux.

- 27 avril Interdiction des amendes et retenues opérées par prélèvements sur les salaires.

Eugène Pottier (1816-1887). Nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance d’Eugène Pottier, né le 4 octobre 1816. Des initiatives seront annoncées ultérieurement. Mais citons aujourd’hui ces vers extraits de l’Internationale, écrits en 1871, qui nous donnent vraiment à réfléchir sur le droit que rêvaient les communards. « L’État comprime et la loi triche/L’impôt saigne le malheureux/Nul devoir ne s’impose au riche,/Le droit du pauvre est un mot creux./C’est assez languir en tutelle,/L’égalité veut d’autres lois :/ Pas de droits sans devoirs, dit-elle,/Égaux, pas de devoirs sans droits ! »

Jean-Louis Robert historien, président d’honneur des Amies et Amis de la Commune de Paris-1871Vendredi, 18 Mars, 2016

16:29 Publié dans Actualité, Biographie, La Commune, Politique, Social, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la commune, droit du travail |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2016

Édouard Vaillant : patrie et Internationale, République et révolution

Le plus grand honneur de cet infatigable militant socialiste fut de participer à la Commune de Paris. Il consacra toute son existence à transformer profondément la société. À la fin de sa vie, son ralliement à l’Union sacrée en 1914 a sans doute durablement affecté son image.

Vaillant fut un des grands noms du socialisme français de l’avant-1914, mais il reste méconnu. Sans doute était-il un homme modeste, parfois timide, orateur moyen ; mais c’est son ralliement à la défense nationale, en 1914, qui a souvent affecté son image. On ne saurait ici évoquer tout ce que pensa et fit Vaillant. Il fut socialiste, républicain, révolutionnaire, patriote, internationaliste, unitaire, ouvert aux autres et ferme sur ses idées. Ainsi il fut un des plus chauds partisans de la totale indépendance du syndicalisme, tout en défendant la primauté du parti dans l’action politique. Ainsi fut-il un athée convaincu, et matérialiste attaché tant à la laïcité la plus radicale qu’à l’humanisme qui lui paraissait indissociable de l’idéal socialiste.

Beaucoup vient sans doute du double attachement de Vaillant au Berry et à Paris. On ne peut s’étendre ici sur la Commune (voir notre article dans l’Humanité du 6 mars 2015), mais cette expérience fut décisive pour Vaillant. Lors d’une séance à la Chambre en 1894, il déclara : « Le plus grand honneur de ma vie, c’est d’avoir participé à la Commune… » Ainsi, jamais Vaillant n’a reculé sur l’objectif de transformation sociale profonde, auquel il avait adhéré sous la double influence – complexe – de Marx et Blanqui. Jamais, il ne cessera de dire que l’objectif du socialisme, c’est « la suppression du régime et de l’État capitaliste, qui achèvera l’émancipation concrète du prolétariat » (1908). En même temps, Vaillant pense que toutes les conditions qui peuvent permettre d’avancer sont bonnes à prendre. On le voit en 1899, où il s’abstient lors du vote de confiance au gouvernement de Waldeck-Rousseau (qui comprenait pourtant Gallifet, un des bourreaux de la Commune !) pour que celui-ci puisse s’installer. C’est que, pour lui, la République, « même nominale » comme il dit, est une de ces conditions fondamentales de l’avancée socialiste.

On pourrait multiplier les cas de Vaillant soutenant les projets qui constituent des marches vers la démocratie et le socialisme. Et l’école professionnelle d’art industriel pour jeunes filles créée par Vaillant sous la Commune en est un des premiers signes. Un autre exemple de la méthode Vaillant : en pleine « grande dépression », en 1885, Vaillant analyse la crise comme tenant fondamentalement au régime capitaliste, puis il propose « des mesures palliatives urgentes » tendant à « augmenter la faculté de consommation des travailleurs », mais aussi à prévenir « les excès de la production, à la proportionner aux facultés et besoins ». Mais pour lui ces mesures ne peuvent être prises dans un seul pays et il demande d’urgence une législation internationale du travail qui comprendrait la journée de huit heures.

Revenons à cette question clé. En 1904, Édouard Vaillant écrit : « Il n’est rien qui ne soit préférable à la guerre. Plutôt l’insurrection que la guerre ! » Mais, le 2 août 1914, il déclare que « les socialistes accompliront leur devoir, pour la patrie, pour la République, pour la révolution ». L’écart semble immense entre ces deux affirmations. Pour autant la continuité de la pensée de Vaillant depuis la guerre de 1870 est forte. Lors d’une enquête de 1905, sur le thème « Socialisme et patriotisme », que répond Vaillant ? « La nation telle que sa formation et son histoire la déterminent est un élément essentiel du progrès humain. » Et : « Un socialiste ne pourra admettre (…) qu’une des nations puisse (…) être menacée, attaquée, spoliée, mutilée, dominée par un État, par une autre nation (…). » Lorsque la question devient concrète : « Il n’y a pas de formule, a priori, qui dicte au socialisme, au prolétariat leur attitude (…) en toute occurrence. » De là découle sa position : tout faire pour la paix, mais une nation agressée doit pouvoir se défendre/s’adapter aux circonstances. Ainsi, en 1910, devant la menace de la guerre, Vaillant propose au congrès de l’Internationale, avec Keir Hardie, ce célèbre amendement, qui fut renvoyé : « Entre tous les moyens à employer pour prévenir et empêcher la guerre, le Congrès considère comme particulièrement efficace : la grève générale ouvrière, surtout dans les industries qui fournissent à la guerre ses instruments… »

On sait que le congrès du Parti socialiste français, de juillet 1914, adopta cette proposition, enrichie par Jaurès. Ainsi Vaillant a-t-il d’abord le sentiment que le socialisme français a tout fait pour éviter la guerre ; puis quand viennent les jours tragiques de l’été 1914, il a le sentiment que c’est le seul militarisme allemand qui porte la responsabilité de la guerre. Mais, sans doute, peut-on dire que Vaillant a ignoré largement l’évolution de l’impérialisme, que la guerre révèle aussi des tensions économiques nouvelles. Il s’en trouve d’autant plus en porte-à-faux avec la jeune opposition qui se développe.« Oh, cette guerre, c’est l’écroulement de tout mon être », déclare-t-il quelques jours avant sa mort, en décembre 1915.Le plus grand hommage lui vint alors de Rosa Luxemburg : « J’ai profondément et sincèrement vénéré ce vieillard, et mon sentiment à son égard demeure, malgré tout, inaltéré. »

Une chronologie expresse.29 janvier 1840 : naissance à Vierzon, d’un père notaire.1862 : ingénieur de l’École centrale.1862-1866 : études de sciences et de médecine.1864 : s’engage dans l’action républicaine et socialiste.4 septembre 1870. Édouard Vaillant prend part à l’insurrection parisienne puis participe aux soulèvements en octobre 1870 et en janvier 1871.

5 janvier 1871. Il est des quatre rédacteurs de l’Affiche rouge, qui appelle à la formation d’une Commune à Paris.1871 : élu à la Commune, en sera le « ministre » de l’Enseignement.1871-1880 : exil à Londres.1881 : fonde le Comité révolutionnaire central, qui deviendra le Parti socialiste révolutionnaire. 1884-1893 : conseiller municipal de Paris.1893-1915 : député de Paris.1899 : opposition au ministérialisme.1901 : fusion du PSR et du POF en une Union socialiste révolutionnaire qui deviendra Parti socialiste de France.1905 : actif partisan de l’unité socialiste. 1910 : présente à la IIe Internationale un texte en faveur de la grève générale contre la guerre. 2 août 1914 : se rallie à l’Union sacrée.18 décembre 1915 : mort à Paris.

20:02 Publié dans Actualité, L'Humanité, La Commune, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edouard vaillant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2013

LEODILE BERA : ECRIVAIN COMMUNARDE

« Vive la Bourse, la France se meurt ! » écrivait, pendant le siège de Paris, la journaliste, romancière et féministe qui prit une part active à la Commune, aux côtés de Louise Michel.

« Vive la Bourse, la France se meurt ! » écrivait, pendant le siège de Paris, la journaliste, romancière et féministe qui prit une part active à la Commune, aux côtés de Louise Michel.

« On a flétri du nom d’assassins les assassinés, de voleurs, les volés, de bourreaux les victimes. » Le 27 septembre 1871 à Lausanne, au cinquième congrès de la Ligue de la paix et de la liberté, ces mots sont ceux de la romancière et journaliste André Léo, un pseudonyme littéraire, construit avec le prénom de ses deux enfants.

Quatre mois après la Commune, dans son discours intitulé la guerre sociale, elle défend ses combattants et ses combattantes dont elle fut, elle fustige les versaillais. Elle dénonce un véritable complot contre le peuple jusqu’à ce qu’il se concrétise dans le massacre des Parisiens, transformant la capitale en « un immense abattoir humain ».

L’histoire officielle n’a jamais cessé de se venger de la Commune. Par la haine, par la caricature et par le silence. L’histoire révolutionnaire elle-même a laissé peu de place aux femmes.

André Léo, pourtant, fut une belle et grande figure. Féministe qui se bat très tôt pour l’égalité des salaires mais aussi pour le droit des femmes à aimer librement, anarchiste qui n’hésite pas à critiquer Bakounine aussi bien que Marx, proche de Louise Michel avec qui elle fonde en 1869 la Société de revendication des droits de la femme.

Collaboratrice également du journal le Droit des femmes, elle y combat les thèses de Proudhon qui a prétendu justifier de façon scientifique l’infériorité des femmes dans tous les domaines. « Lorsque l’intelligence de la femme aura cessé d’être enfermée systématiquement dans les premiers moules de la conception humaine ; quand on lui aura rendu l’air et la liberté ; quand elle recevra une instruction semblable à celle de l’homme… Alors nos physiologistes pourront reprendre leurs balances et recommencer leurs calculs. » « On ne naît pas femme, on le devient », écrira Simone de Beauvoir bien plus tard.

Léodile Bera naît le 18 août 1824 à Lusignan, dans la Vienne, lieu de résidence de la fée Mélusine qui a la particularité de se transformer le soir en serpent à l’abri des regards. Son grand-père fut un révolutionnaire, créateur en 1791 de la Société des amis de la Constitution, son père a été officier de marine puis est devenu juge de paix.

Elle vit dans un milieu cultivé de la moyenne bourgeoisie, profite de la bibliothèque familiale. En 1851, elle publie son premier roman, Une vieille fille, qui sera suivi de nombreux autres qui vont lui assurer une réelle notoriété dans le monde des lettres. Son inspiration est à certains égards proche de celle de George Sand. Dans Une vieille fille, le jeune héros finit par épouser une femme plus âgée dont il est devenu amoureux, comme François le Champi chez Sand. Elle aime aussi les paysans, qu’elle pare de bon sens et de simplicité, d’une sorte de vérité dans leur proximité avec la terre. Elle les défendra à juste titre contre Bakounine et d’autres qui ne veulent voir en eux que des rustres et des lourdauds. La même année que paraît Une vieille fille, elle épouse Pierre Grégoire Champseix, un journaliste et intellectuel progressiste, rédacteur de la Revue sociale. Ils ont deux enfants donc, et vivent en Suisse, mais Pierre Grégoire meurt en 1863.

André Léo vit de sa plume, comme romancière et journaliste. Dans la Coopération, elle publie, en 1867, des reportages sur le travail, comparant en particulier les salaires des hommes et ceux des femmes. Dans les campagnes, pour les hommes, un franc la journée avec la nourriture alors que « pour les femmes, le prix varie de 40 à 50 centimes avec la nourriture. (…) Dans les villes, pour les ouvrières, la journée est la même que celle des pauvres femmes des campagnes, 40 à 50 centimes. Cela est dû au travail des couvents, qui jettent à prix réduit sur le marché d’énormes quantités de linge confectionné. » Elle plaide et milite également pour la création d’associations ouvrières, à la fois pour de meilleures conditions de travail et pour la formation intellectuelle et morale des associés.

Revenue à Paris, elle assiste avec 200 000 personnes aux obsèques du journaliste Victor Noir, progressiste et républicain tué en duel. Le climat est tendu. Elle est avec Louise Michel. Elle est habillée en homme avec un poignard caché sous ses habits. Quelques mois plus tard, toujours avec Louise Michel, elle lance une pétition pour sauver des blanquistes condamnés à mort. Les exécutions seront renvoyées, deux jours avant la chute de l’empire.

Pendant la guerre avec la Prusse, elle milite au sein du Comité de vigilance de Montmartre. Le 18 septembre 1870, toujours avec Louise Michel, elle manifeste à l’hôtel de ville pour demander des armes pour Strasbourg assiégée. Toutes deux sont arrêtées puis libérées. Elle fonde le journal la République des travailleurs et critique avec le culte des chefs « le fétichisme politique », conséquence « du fétichisme religieux ». Elle en appelle sans cesse au peuple face à ces belles fortunes « pétries de tes misères, de la souffrance de ta femme, de la mort de ton enfant… Vive la Bourse ! La France se meurt » !

Elle est évidemment avec la Commune dès le 17 mars, comme journaliste toujours, oratrice, membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, de l’Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés qui est aussi la section féminine française de l’internationale… Elle s’efforce de faire comprendre ce qui se passe à Paris à la province et publie, à 100 000 exemplaires, un appel « Aux travailleurs des campagnes » : « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. (…) Si Paris tombe, le joug de la misère retombera sur votre cou. »

Elle est évidemment avec la Commune dès le 17 mars, comme journaliste toujours, oratrice, membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, de l’Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés qui est aussi la section féminine française de l’internationale… Elle s’efforce de faire comprendre ce qui se passe à Paris à la province et publie, à 100 000 exemplaires, un appel « Aux travailleurs des campagnes » : « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. (…) Si Paris tombe, le joug de la misère retombera sur votre cou. »

Dans les débats de la Commune même, elle se prononce pour la lutte armée, face aux versaillais : « Il n’est aucune conciliation qui ne serait une trahison à la cause républicaine. » Mais quand la Commune décide de supprimer les journaux d’opposition, elle demande le respect inconditionné de la démocratie : « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ? »

En exil, elle poursuivra ses activités de journaliste et d’oratrice politique avant de reprendre, en 1876, une carrière encore plus intense de romancière, publiant également en feuilleton, dans le Siècle. Elle ne dérogera jamais de son engagement féministe et de gauche. Léodile Bera est morte le 20 mai 1900. Elle est enterrée au cimetière d’Auteuil, à Paris, près de son époux et de ses deux enfants.

10:35 Publié dans Biographie, L'Humanité, La Commune | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léodile bera, la commune |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |