14/01/2026

Marguerite Joubert-Lermite, institutrice, figure du parti communiste nantais (1910-1943)

« Amenée à juger la société capitaliste, je me suis rangée aux côtés du prolétariat ; mes besoins de logique, de clarté, mon amour des forces neuves, des réalités en espoir, se sont cristallisés autour du mot ‘‘révolution’’ ». Marguerite Joubert, qui s’exprime ainsi en 1933, est une figure oubliée du parti communiste nantais des années 1930. Elle illustre pourtant par son parcours l’émancipation et le militantisme d’une jeune femme de cette époque.

L’accès à une culture émancipatrice

Issue d’un milieu populaire, Marguerite Joubert grandit à Nantes où elle entre à l’Ecole normale en 1926. Mais l’institution de la Villa Maria est frappée l’année suivante par la tuberculose et la jeune femme part au sanatorium de Sainte-Feyre en 1928. La maladie est grave mais ce centre de soin pour instituteurs hérité du mouvement mutualiste lui procure un riche environnement intellectuel. Elle s’y lie à des amis avec qui elle partage lectures, correspondance et voyages. Elle y est encouragée à écrire, comme elle le fait depuis l’adolescence, des poèmes qui sont publiés au début des années 1930 dont l’un dans la Nouvelle Revue Française en novembre 1933. Et elle y découvre le communisme. Tous les éléments des amitiés à venir sont là : endogamie professionnelle, rôle actif des femmes, importance de la culture et engagements politiques partagés. De retour à Nantes en 1931 elle rejoint un groupe de jeunes instituteurs militants syndicaux. C’est avec l’un d’entre eux, André Lermite, qu’elle se marie plus tard.

Ces instituteurs rencontrent Jean Bruhat, professeur au lycée Clemenceau et membre du parti communiste, dans un contexte syndical. Ce dernier exerce une influence décisive. Il leur apporte une formation intellectuelle et idéologique d’où sort la rédaction collective d’un numéro des Cahiers de contre-enseignement prolétarien en mai 1935. Le groupe est uni par une même position dissidente au sein du Syndicat national des instituteurs et une même adhésion au Parti communiste et à ses différentes organisations.

Une militante régionale de premier plan au temps du Front populaire

Ce parti a justement besoin de nouveaux cadres pour amorcer une stratégie de reconquête après plusieurs années de déclin et Marguerite Joubert est poussée en avant par Jean Bruhat. Au cours de l’année charnière 1932-1933 elle a adhéré au syndicat des instituteurs, à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires puis au Parti communiste. Elle entre au début de 1934 au bureau régional du parti comme secrétaire régionale des jeunesses communistes, qui font l’objet d’une attention particulière. Militante convaincue, elle met en oeuvre les directives nationales : faire de la culture un vecteur de la conquête des jeunes, les former, organiser leurs sections, éditer leur journal, La Bataille, créer des sections féminines. Oratrice régulière des réunions politiques de 1934 à 1937, elle accompagne finalement l’éclosion, difficile au regard des déceptions d’alors, d’une nouvelle génération de militants née avec le Front populaire.

A nouveau malade en 1932-1933, Marguerite Joubert ne devient institutrice qu’en 1934 d’abord au Gâvre puis à Bouaye. Elle prend, fin 1935, des fonctions au sein de nouvelles instances syndicales réunifiées. Elle y est élue, y obtient la création d’une commission des jeunes et prend en charge la rédaction d’une nouvelle rubrique dédiée à ces mêmes jeunes dans le bulletin des instituteurs. Ce sont donc là plusieurs années d’un engagement intense, toujours tourné vers la formation des jeunes, dans le contexte historiquement dense du Front populaire et des tensions en Europe. Avant un retrait progressif. Elle se marie en 1938 puis, enceinte, redevient une militante locale.

Une communiste dans la guerre

Installés à Chantenay les époux Lermite appartiennent à un parti interdit après la signature du pacte germano-soviétique. Devenus, après la défaite française, les ennemis du régime de Vichy, ils sont inquiétés par le ministère de l’Education nationale et surveillés par la police française. André Lermite est arrêté à la demande des Allemands peu après l’attaque de l’URSS et interné au camp de Compiègne où il participe au mouvement de résistance communiste. En août 1942 la police française mène une vaste opération d’arrestations de jeunes résistants communistes en Loire-Inférieure. Le mois suivant Marguerite Lermite, elle aussi membre de la résistance et déjà dénoncée fin 1941, est arrêtée à son tour et livrée aux Allemands. Elle transite par plusieurs prisons avant d’être envoyée au camp de Romainville.

Tous deux ont été déportés au camp d’Auschwitz-Birkenau. André Lermite y arrive en juillet 1942 et y meurt début août. Marguerite Lermite y est déportée en janvier 1943 avec 230 autres femmes essentiellement résistantes communistes. Elle y est vraisemblablement morte fin février. A la Libération, André Lermite a donné son nom à l’école où il enseignait. Marguerite Lermite, elle, n’est restée que dans la mémoire de ses proches et de ses camarades.

Renaud Avez pour Nantes Patrimonia

Podcast sur Marguerite Joubert à écouter en cliquant sur cette ligne ou sur la photo]]]

19:20 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Libération, Politique, Résistance, Troisième République | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite joubert |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2025

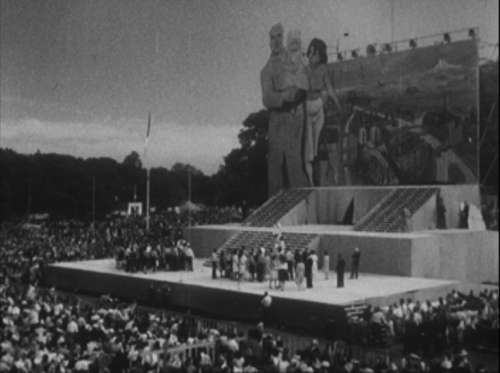

Fête de l’Humanité 1945 : le goût de la liberté et de la paix retrouvées

Interdite durant l’Occupation, la Fête de l’Humanité rouvre ses portes le 2 septembre 1945. Près d’un million de participants vont y savourer la paix retrouvée. Le journal célèbre sa republication au grand jour et le PCF, au cœur de la « bataille de la production », démontre sa puissance militante, à quelques semaines d’un scrutin décisif pour l’avenir politique du pays., l'Humanité

11:17 Publié dans L'Humanité, Libération | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2025

Jacques Duclos, une vie au service de la révolution

Grand dirigeant communiste, résistant, parlementaire, plusieurs fois incarcéré pour ses activités politiques… la vie de Jacques Duclos est un roman. Il s’éteint en 1975, quelques années après avoir été un remarquable candidat à la présidentielle. Son parcours se confond avec les cinquante premières années du PCF.

11:25 Publié dans Biographie, Deuxième guerre mondiale, Libération, Occupation, PCF, Politique, Première guerre mondiale, Résistance, Révolution, Troisième République, Vidéo | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques duclos |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |