19/04/2024

21 avril 1944 : les femmes obtiennent le droit de vote, et le suffrage devient universel

Le 21 avril 1944, l’amendement présenté par le communiste Fernand Grenier est adopté : « Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. »

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791 par Olympe de Gouges affirme que « la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». En 1909, après la Ligue française pour le droit des femmes, pionnière dans la lutte pour le suffrage féminin, l’Union française pour le suffrage des femmes est créée. Les revendications se limitent cependant aux élections municipales.

À l’image de plusieurs pays européens, l’après-Première Guerre mondiale aurait pu être le tournant que les femmes étaient en droit d’attendre, mais la France s’y refuse, notamment sous la pression des radicaux-socialistes. Le rôle des femmes avait été pourtant décisif à ce qui a été si mal nommé « l’arrière », faisant tourner le pays et les foyers pendant que les hommes étaient sur le front de la guerre. En 1916, Maurice Barrès dépose une proposition de loi pour accorder le droit de vote aux veuves et mères de soldats tués à la guerre, au nom du « suffrage des morts ». Le cynisme de la proposition ne nous échappera pas : la femme est une suppléante.

« Trois hirondelles ne font pas le printemps. »

Aux élections municipales de 1925, une femme est élue sans en avoir vraiment le droit : Joséphine Pencalet, communiste ouvrière des conserveries de Douarnenez, une « Penn sardin » qui a participé à la célèbre grève victorieuse. Cette élection est rendue possible parce que les députés s’étaient prononcés favorablement. Mais, à la suite de l’opposition des sénateurs, l’annulation de l’élection de Joséphine Pencalet est prononcée. Elle en gardera tout au long de sa vie une profonde amertume.

Aux élections municipales de Montmartre, en 1935, puis aux législatives de 1936, Louise Weiss, présidente de l’association la Femme nouvelle, se présente pour bousculer l’opinion et organise plusieurs actions militantes notamment en direction des sénateurs.

Lors du Front populaire, le gouvernement de Léon Blum, formé en juin 1936, nomme trois femmes sous-secrétaires d’État : Irène Joliot-Curie à la Recherche scientifique, Cécile Brunschvicg, présidente de l’Union française pour le suffrage des femmes, à l’Éducation nationale, et Suzanne Lacore à la Protection de l’enfance. Les attentes sont fortes envers Léon Blum, mais la déception l’est tout autant… Louise Weiss déclarera : « Trois hirondelles ne font pas le printemps. »

Le militantisme féministe, l’évolution de la place des femmes dans le monde du travail et l’enseignement obligatoire ont bien évidemment été des conditions de possibilité de la crédibilité de la revendication d’un droit de vote des femmes. La Seconde Guerre mondiale marque une étape irréversible. L’engagement politique des femmes a pris une ampleur qui ne peut plus être ignorée.

Dès 1936, la dirigeante communiste et résistante Danielle Casanova écrivait : « Il n’est plus possible à la femme de se désintéresser des problèmes politiques, économiques et sociaux que notre époque pose avec tant de force (…), la conquête du bonheur est pour la femme liée à son libre épanouissement dans la société, cet épanouissement est une condition nécessaire du développement du progrès social. »

Une injustice réparée par les communistes

André Tollet, syndicaliste résistant, président du Comité parisien de la Libération, écrivait lors du colloque sur les femmes et la Résistance en 1975 : « C’est ainsi que les femmes ont gagné de haute lutte leur droit de vote. Qui aurait pu le leur refuser alors qu’elles avaient défendu la patrie aussi bien et mieux que certains hommes ? C’est un droit qu’elles ne doivent à personne qu’à leur prise de conscience. La Libération, c’est aussi le point de départ d’une participation toujours en progression des femmes à la vie sociale et politique et aujourd’hui nul n’oserait leur contester le droit de s’intéresser aux affaires du pays. »

Ainsi que le relate Fernand Grenier : « C’était ainsi, “la concrétisation du droit de vote des femmes en France prend sa source lors de l’Assemblée constituante provisoire installée à Alger. Les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes”. C’était clair et net. Après une discussion courtoise mais passionnée, l’amendement communiste fut voté par 51 voix contre 16 sur 67 votants. C’est de cette séance du 24 mars 1944 que date en fait le vote des femmes de France. »

L’injustice dénoncée par les communistes est ainsi réparée : le 21 avril 1944, il est déclaré que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Il faut attendre les municipales du printemps 1945 pour que les premiers bulletins de femmes soient légitimement placés dans l’urne. En 1946, le préambule de la Constitution de la IVe République stipule que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Quatre-vingts ans après, certaines femmes n’ont pas encore accès à ce droit fondamental. La crise sanitaire a mis en lumière l’essentialité et la pénibilité du travail des femmes notamment dans les secteurs du soin et du lien. Qu’en est-il du droit de vote des femmes dites sans papiers, qui occupent nombre de ces emplois et n’ont pourtant pas la possibilité d’exercer leur souveraineté ? La question des nouveaux pouvoirs à conquérir pour celles qui font tenir le pays se pose.

Shirley Wirden

Responsable de la commission droits des femmes et féminisme du PCF

20:23 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Libération, PCF, Politique, Résistance, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit de vote des femmes, pcf, fernand grenier |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2023

LA PASONARIA

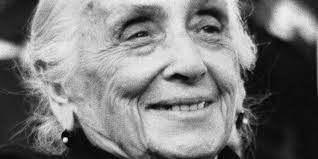

L’Espagnole Dolorès Ibárruri (1895-1989), surnommée “La Pasionaria”, est née en bas de l’échelle sociale dans une bourgade minière proche de Bilbao. Elle est pourtant devenue une héroïne de la guerre civile espagnole, députée des Asturies. C’est au printemps 1918 que cette fervente défenseuse de la République signe pour la première fois un article dans la presse ouvrière, avec ce pseudonyme étincelant: “La Pasionaria”. Si l’expression désigne aujourd’hui dans le dictionnaire “toute femme passionnée par une cause et capable de galvaniser les foules par son éloquences”, c’est grâce à elle. Retour sur la vie mouvementée d’une femme combative et passionnée.

L’Espagnole Dolorès Ibárruri (1895-1989), surnommée “La Pasionaria”, est née en bas de l’échelle sociale dans une bourgade minière proche de Bilbao. Elle est pourtant devenue une héroïne de la guerre civile espagnole, députée des Asturies. C’est au printemps 1918 que cette fervente défenseuse de la République signe pour la première fois un article dans la presse ouvrière, avec ce pseudonyme étincelant: “La Pasionaria”. Si l’expression désigne aujourd’hui dans le dictionnaire “toute femme passionnée par une cause et capable de galvaniser les foules par son éloquences”, c’est grâce à elle. Retour sur la vie mouvementée d’une femme combative et passionnée.

Huitième de onze enfants, Dolores Ibárruri nait le 9 décembre 1895 dans la bourgade minière de Gallarta, proche de Bilbao. Sa mère, Juliana Gómez Pardo, est d’ascendance castillane ; son père, Antonio Ibárruri, est un mineur basque. Antonio est catholique et militant carliste.

Encouragée par son institutrice, Dolores rêve de devenir enseignante et dévore les livres qu’on lui prête. Mais ses parents n’ont pas les moyens de payer ses études et la jeune fille doit abandonner son rêve à l’âge de quinze ans. Elle se lance dans l’apprentissage de la couture avant de devenir femme de ménage.

La Pasionaria

Dolores Ibárruri rencontre Julián Ruiz, un mineur et militant socialiste, qu’elle épouse en 1916 ; ils auront six enfants, dont des triplés. Seuls deux atteindront l’âge adulte.L’année suivante, le couple participe au mouvement de grève générale de 1917, et Julián est arrêté et emprisonné. Il le sera encore à plusieurs reprises dans les années 1920 ; entre ses périodes d’emprisonnement, la mort de plusieurs de leurs enfants en bas âge et une situation financière compliquée, les conditions de vie de la famille Ibárruri Gómez sont particulièrement difficiles.

Julián introduit dans les milieux militants son épouse, qui partage ses idéaux socialistes. Dolores lit de nombreux auteurs, parmi lesquels Karl Marx, forme sa pensée politique et milite au sein de la Fédération des Jeunesses socialistes. En 1917, la révolution russe l’enthousiasme et marque un tournant dans son engagement. En 1918, Dolores écrit un premier article dans la presse ouvrière, dans le journal El Minero Vizcaino ; l’article paraissant la Semaine sainte et portant en particulier sur l’hypocrisie religieuse, elle le signe du pseudonyme La Pasionaria.

Mundo Obrero

En 1919, elle se rapproche de l’Internationale communiste avant de participer à la fondation du Parti communiste espagnol (PCE). Elle devient membre du comité provincial de Biscaye, au sein duquel elle joue un rôle important. Après dix ans de militantisme, elle est élue au Comité central du PCE en 1930. L’année suivante, à la demande du parti, Dolores Ibárruri déménage à Madrid et quitte son mari ; bien que séparés, ils garderont des liens d’amitié.

A Madrid, Dolores devient responsable du journal du parti, Mundo Obrero (monde ouvrier). Remarquée pour ses articles dans El Minero Vizcaino puis Mundo Obrero, elle est étroitement surveillée et arrêtée pour la première fois en septembre 1931. En prison, Dolores persuade ses co-détenues d’entamer une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Emprisonnée à nouveau en mars 1932, elle fait chanter l’Internationale à ses co-détenues et les encourage à refuser les emplois mal payés en prison.

Mujeres Antifascistas

En 1933, Dolores Ibárruri fonde Mujeres Antifascistas, une association de femmes contre le fascisme et la guerre. La même année, le PCE l’envoie comme déléguée à Moscou et ce voyage la marque profondément. En 1934, après la violent répression de la révolution asturienne, le comité Mujeres Antifascistas se transforme en protection des enfants d’ouvriers devenus orphelins. Dolores prend de gros risques pour faire passer clandestinement les enfants vers Madrid.

Les activités militantes de Dolores ne lui permettent plus de s’occuper correctement de ses deux enfants encore en vie, Rubén et Amaya, ni de leur assurer une existence stable. Elle prend alors la décision de les éloigner et de les envoyer vivre en Union soviétique.

¡No Pasarán!

En 1936, lorsque le Front Populaire remporte les élections, Dolores Ibárruri est élue députée des Asturies. Dès son élection, elle se rend à Oviedo où sont emprisonnés des militants politiques socialistes, communistes et républicains ; après d’âpres négociations avec la direction de la prison, elle obtient la libération des prisonniers.

En juillet 1936, quand la guerre civile d’Espagne éclate, Dolores prend la parole au ministère de l’Intérieur pour défendre la république. « Ouvriers ! Paysans ! Antifascistes ! Espagnols ! Patriotes ! Face au soulèvement militaire fasciste, tous debout pour défendre la République, pour défendre les libertés populaires et les conquêtes démocratiques. Tout le pays vibre d’indignation devant ceux qui veulent engloutir l’Espagne dans un enfer de terreur et de mort. Les fascistes ne passeront pas. No pasaran. »

Ce cri ¡No Pasarán!, prononcé avec tant de ferveur, devient le mot d’ordre officiel, le cri de ralliement des républicains contre les nationalistes. Cet épisode transformera Dolores en icône, en symbole populaire, au point que le mythe dépasse souvent la réalité.

Exil en Union Soviétique

Infatigable, Dolores Ibárruri mobilise les travailleurs, les soldats, se rend en France pour rencontrer Léon Blum, organise un rassemblement au vélodrome d’Hiver avant de rentrer en Espagne pour participer à la défense de la capitale. Elle participe à des comités de défense de la république, organise des manifestations, s’efforce de soutenir le moral des soldats républicains. Certains lui reprochent de rester à l’arrière tandis que son mari et son fils Rubén, revenu d’Union Soviétique, mais les actions de Dolores lui valent une grande popularité dans l’opinion publique coommuniste.

Lorsque les troupes franquistes entrent finalement dans Madrid en avril 1939, Dolores s’exile en Union Soviétique où elle poursuit ses activités militantes. En août 1942, son fils Rubén meurt au front au cours de la bataille très meurtrière de Stalingrad. Terrassée par ce nouveau drame, Dolores endosse malgré tout le rôle de secrétaire générale du PCE, qu’elle gardera jusqu’en 1960 ; cette année-là, elle devient présidente du parti.

A la mort de Franco en 1975, Dolores rentre en Espagne, où elle se fait rapidement élire députée aux Cortes, plus de quarante ans après sa première élection de 1936.

Dolores Ibárruri meurt le 12 novembre 1989, à l’âge de 93 ans, d’une pneumonie.

Source HistoireParolesdefemmes

Liens utiles

Page Wikipédia de Dolores Ibárruri

Page Wikipédia de Dolores Ibárruri en anglais (plus complet)

Dolores Ibárruri (Universalis)

Dolores Ibárruri : Pasionaria pour toujours

Le mythe de Dolores Ibárruri

10:41 Publié dans Biographie, Espagne, Guerre d'Espagne, Politique, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pasonaria, dolores ibarruri |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2021

Colonialisme. OAS : trois lettres chargées de malheur

La date du 11 février 1961 n’est certes pas de celles que l’on fête allègrement : ce jour-là, une poignée d’activistes d’extrême droite, bénéficiant du parrainage du général (pas encore ex) Salan, créent une organisation qu’ils affublent de l’appellation d’« armée secrète ». Le lieu ? Madrid, au cœur de l’Espagne franquiste, l’une des dernières dictatures fascistes. Beau symbole.

Deux mois plus tard, le « quarteron de généraux » tente un baroud de déshonneur, le putsch d’avril 1961. Après l’échec pitoyable, que reste-t-il aux derniers partisans de l’Algérie française ? Le terrorisme. De nombreux militaires putschistes (dont Salan, qui deviendra le chef) rejoignent et, plus grave, encadrent l’OAS. Les plasticages, qui avaient commencé bien avant, connaissent un essor. Alger, Bône, Oran, Mostaganem commencent à s’habituer aux explosions. La nouvelle organisation en revendique ouvertement la paternité, avec un slogan qui deviendra célèbre : « L’OAS frappe où elle veut, quand elle veut. » C’est alors une prédiction ou une menace. Cela deviendra vite un programme. Les premiers visés sont les Algériens « musulmans », qui tombent par centaines. Dans les derniers temps de la guerre, des jeunes Européens exaltés les abattront sans sommation, souvent au hasard. Un mot revient en force : « ratonnades ». Les autres victimes sont les Européens, communistes (dans la clandestinité depuis 1955), chrétiens libéraux et même prêtres, socialistes, gaullistes, fonctionnaires loyaux, comme le commissaire principal d’Alger Roger Gavaury, qui n’acceptent pas la terreur, ou même de simples citoyens qui refusent les injonctions de cette OAS.

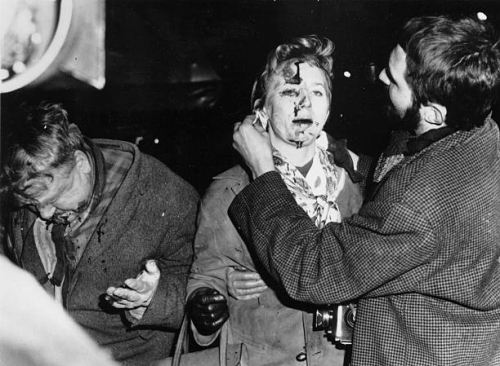

Au printemps 1961, avant même le putsch, l’organisation, consciente d’être dans une impasse en Algérie, décide de porter le fer dans la plaie : il faut que la métropole, ressentie comme endormie, indifférente, souffre à son tour, pour comprendre le désarroi de l’Algérie française. Dès le 31 mars, Camille Blanc, maire d’Évian, est assassiné. Son seul crime ? Être l’élu de la ville choisie pour entamer des négociations avec le FLN algérien. À partir de l’été, la métropole va vivre au rythme des plasticages, des assassinats. De nouveau, les cibles sont les militants antiguerre en tout premier lieu (le domicile de Sartre et Beauvoir est saccagé, le siège national du PCF est mitraillé), mais aussi les élus gaullistes. Les lecteurs de journaux étaient habitués, depuis 1954, à lire des nouvelles de l’infini malheur de la terre algérienne. Ils sont désormais – dans des proportions évidemment et immensément moindres – à l’affût chaque matin des nouvelles annonçant tel assassinat, telle destruction de local ou d’appartement. Le 8 septembre 1961, une forte charge explose sur un parcours emprunté par le président de Gaulle, à Pont-sur-Seine. L’attentat échoue. Un cruel événement va à ce moment faire littéralement basculer l’opinion. Dans la soirée du 7 février 1962, la petite Delphine Renard, qui habitait l’immeuble où résidait le ministre André Malraux, est victime d’un attentat qui la rendra aveugle. L’image du visage ensanglanté de cette enfant marque l’opinion de façon immédiate, violente. Le lendemain, une manifestation de masse inonde les rues de Paris. Quasiment partout, la police charge avec hargne. À Charonne, c’est pire : neuf manifestants, tous membres de la CGT, huit étant communistes, sont tués.

Au printemps 1961, avant même le putsch, l’organisation, consciente d’être dans une impasse en Algérie, décide de porter le fer dans la plaie : il faut que la métropole, ressentie comme endormie, indifférente, souffre à son tour, pour comprendre le désarroi de l’Algérie française. Dès le 31 mars, Camille Blanc, maire d’Évian, est assassiné. Son seul crime ? Être l’élu de la ville choisie pour entamer des négociations avec le FLN algérien. À partir de l’été, la métropole va vivre au rythme des plasticages, des assassinats. De nouveau, les cibles sont les militants antiguerre en tout premier lieu (le domicile de Sartre et Beauvoir est saccagé, le siège national du PCF est mitraillé), mais aussi les élus gaullistes. Les lecteurs de journaux étaient habitués, depuis 1954, à lire des nouvelles de l’infini malheur de la terre algérienne. Ils sont désormais – dans des proportions évidemment et immensément moindres – à l’affût chaque matin des nouvelles annonçant tel assassinat, telle destruction de local ou d’appartement. Le 8 septembre 1961, une forte charge explose sur un parcours emprunté par le président de Gaulle, à Pont-sur-Seine. L’attentat échoue. Un cruel événement va à ce moment faire littéralement basculer l’opinion. Dans la soirée du 7 février 1962, la petite Delphine Renard, qui habitait l’immeuble où résidait le ministre André Malraux, est victime d’un attentat qui la rendra aveugle. L’image du visage ensanglanté de cette enfant marque l’opinion de façon immédiate, violente. Le lendemain, une manifestation de masse inonde les rues de Paris. Quasiment partout, la police charge avec hargne. À Charonne, c’est pire : neuf manifestants, tous membres de la CGT, huit étant communistes, sont tués.

Rien ne pouvait, évidemment, arrêter le cours des événements qui aboutirent finalement aux accords d’Évian, reconnaissant l’indépendance de l’Algérie. Rien, pas même ce qui était devenu la haine contre de Gaulle (attentat du Petit-Clamart, 22 août 1962, soit cinq mois plus tard). Les chiffres officiels, arrêtés en avril 1962, font état de 15 355 attentats en Algérie, auxquels il faut ajouter des centaines de plasticages en France. Au global, une fourchette de 2 200 à 2 400 morts est généralement admise, dont 80 à 85 % de « musulmans ».

Certes, dans les flots de sang et de douleur que créa la guerre d’Algérie, dans le décompte des centaines de milliers de morts de ce conflit, ce chiffre peut paraître minime. Mais il ne s’est agi, là, non de combattants, mais de victimes, désignées par des comités secrets, tombées sans avoir même eu le temps de se défendre, abattues dans la rue, dans les domiciles, arrachées de cellules de prisons, voire achevées dans des ambulances ou des lits d’hôpitaux.

Il est un autre malheur que les membres de l’OAS ont amplifié. Se prétendant défenseurs des Européens d’Algérie, ils ont précipité leur départ par la multiplication des actes entraînant un torrent de haine entre les communautés. L’OAS se voulait un bouclier, elle fut une épée qui les frappa. Les meilleurs défenseurs des Européens d’Algérie ne furent pas les racistes de l’OAS, mais ceux qui, avec M gr Duval, l’abbé Scotto ou Henri Alleg, prônaient l’égalité et l’amitié entre les communautés.

Alain Ruscio, historien, l'Humanité

12:33 Publié dans L'Humanité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oas, algérie, terrorisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |