21/06/2019

La conférence de versailles. 1919, les impérialismes face aux révolutions

La conférence de la paix à l’issue de laquelle sera signé le traité de Versailles, le 28 juin, est le fruit de calculs et de rapports de forces entre les grandes puissances capitalistes devant la peur de la révolution des soviets.

La guerre de 1914-1918 laisse la France épuisée, mais, avec ses alliés, l’Angleterre, l’Italie, le Japon et les États-Unis, elle est victorieuse. Les dégâts sont considérables : des millions d’hectares de terres agricoles inexploitables, l’industrie et les mines du Nord détruites, un million et demi de morts, des millions de blessés, des invalides à foison. La victoire a un goût de cendres. Le président américain Wilson, dès janvier 1918, a énoncé 14 propositions pour mettre fin au conflit et asseoir une paix durable. Ces préceptes semblent frappés du sceau du bon sens et de la justice, personne n’est en situation de les rejeter.

Une conférence de la paix est décidée, elle se tiendra à Paris, à partir du 18 janvier 1919. Le traité de paix sera signé à Versailles. Il n’y a pas de hasard. Clemenceau impose Versailles, car c’est là que la paix de 1871 a été signée par Thiers dans la galerie des Glaces. C’est aussi dans ce château que, le 18 janvier 1871, Guillaume Ier a été sacré empereur d’Allemagne. Il faut laver ces affronts ! Il est prévu d’autres traités de paix avec l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.

Les frontières, des barrières économiques

La Russie est absente. La révolution bolchevique de 1917 est une épine dans le pied des vainqueurs. Au lieu d’associer le pouvoir des soviets à une paix générale, on lui fait la guerre, les vainqueurs expédient armes, troupes et soutiennent à bout de bras les armées blanches. En France, les luttes sociales gagnent du terrain après cinq années d’étouffement. En Angleterre aussi ; en Allemagne, c’est la révolution spartakiste qui tente d’imposer les soviets. Du côté des Alliés, la peur domine. Partout, l’armée intervient pour écraser les révolutions en cours. La conférence de la paix, chargée de rédiger les clauses des traités, ne va pas y aller avec le dos de la cuillère ! On n’invite pas l’Allemagne aux négociations.

En parlant de 1914-1918, certains évoquent une guerre de circonstance, un mécanisme infernal lié à des accords en cascade. N’est-ce que cela ? C’est un peu court. Le capitalisme allemand veut gagner en Europe la place que les autres impérialismes lui refusent ailleurs. Les Krupp et consorts exigent des débouchés, le besoin d’acier est immense, et les frontières sont autant de barrières économiques. C’est une guerre impérialiste de domination. Fatalement, la paix débouchera sur des réponses impérialistes.

On dépèce l’Allemagne. Ses colonies sont avalées avec voracité par les Anglais, les Français et les Japonais. L’Italie va être flouée… la France exige la restitution de l’Alsace-Lorraine, c’est un des points de Wilson. La Prusse est à l’origine des principes conquérants et guerriers, on crée la Pologne en partie sur ce territoire. La France demande la Sarre, la Rhénanie au titre de dédommagements. Ça coince… Sous prétexte (juste) de ne pas faire des Alsace-Lorraine à l’envers, l’Angleterre met des bâtons dans les roues à Clemenceau. Au fond, cette dernière refuse une France en situation de dominer l’Europe. Elle préfère une Allemagne amoindrie, mais pas trop, et une France faible économiquement.

La conférence n’en reste pas là. Elle examine chaque partie du globe pour reconfigurer les pays, créer de nouvelles nations. Sauf en Amérique, chasse gardée des États-Unis depuis la doctrine Monroe. Wilson avait annoncé urbi et orbi que les peuples décideraient de leur sort… Mais voilà, on ne peut demander à des gens sans expérience d’administrer leur pays, donc, on remodèle l’Afrique sans discussion, on tripatouille au Moyen-Orient, et je te file la Syrie, tu prends la Mésopotamie (Irak). La Palestine, des sionistes la demandent, pourquoi pas ? On l’avait promise au Hedjaz, tant pis… Les Kurdes et les Arméniens demandent l’autonomie ? Pas question, ils tomberaient illico dans l’escarcelle des Soviétiques… Le Japon, ah, il demande une clause d’égalité raciale dans le préambule de la SDN. Pas question ! Bon, on lui donne une partie de la Chine…

Une partie de Monopoly géante

Les beaux principes sont bafoués, une partie de Monopoly géante est engagée, les peuples assommés. Le traité de Versailles est signé le 28 juin, l’Allemagne n’a pas à dire son mot, pire, les réparations de guerre, qu’elle doit accepter, ne sont pas encore quantifiées. On parle de milliers de milliards… Alors que les peuples croyaient à une libération, que les colonies escomptaient les prémices d’autre chose qui n’est pas encore nommée indépendance, c’est un joug renforcé qui leur tombe dessus. Le traité de Versailles et les suivants ne préparent rien d’autre qu’une guerre, à l’échelle du désastre de ses clauses.

Une « paix injuste et dangereuse »…

Daniel Renoult, dans l’Humanité du 24 juin 1919, indique : « (…) Nous prétendons que cette paix, précisément parce qu’elle est injuste, est dangereuse pour la France. D’abord, elle accumule contre notre pays des haines terribles. Elle aiguise, outre-Rhin, l’horrible désir des revanches. (…) Elle nous impose, enfin, le fardeau du militarisme maintenu, la nécessité de l’occupation militaire prolongée avec, pour conséquence, des charges écrasantes pour les finances qui plient déjà. Non, cette paix à la fois odieuse et maladroite n’est pas la nôtre, celle du peuple français et de ses héroïques soldats. »

19:02 Publié dans Etats Unis, International, L'Humanité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conférence de versailles, 1919 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

09/06/2019

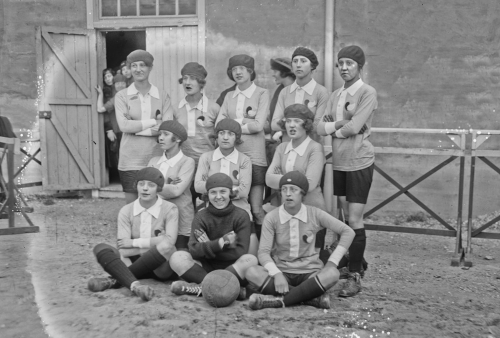

Un siècle de football au féminin

Il y a cent ans, le 30 septembre 1917, deux équipes du club parisien Fémina Sport disputaient la première rencontre de football féminin sur le sol français. Le début d'une longue histoire.

Si son développement dans l’Hexagone s’est longtemps heurté à de nombreux préjugés, la pratique féminine est désormais bien installée. Retour sur les grandes dates qui ont marqué cette évolution depuis un siècle.

1920-1970 : le temps des pionnières

Après quelques balbutiements à la fin du XIXe siècle, les dames se mettent à taquiner le cuir pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, malgré les multiplies créations de sections, le football féminin a mauvaise presse. Les dirigeants, souvent des journalistes très « puritains », ne voient pas son développement d’un bon œil. En 1930, les grandes foules de l'immédiat après-guerre aperçues autour des terrains ont fondu.

- 1917 : deux équipes du Fémina Sport - club fondé en 1912 - s’opposent dans la première rencontre de football féminin organisée sur le sol français.

- 1919 : quatre formations parisiennes participent à une première compétition féminine sous forme de championnat. À partir de 1921, les premières équipes de provinces se mêlent au jeu. Un véritable championnat de France est organisé. Ce dernier s’éteindra en 1937.

- 1920 : après une tournée inaugurale en Angleterre en mai 1920, l’Équipe de France féminine reçoit pour la première fois son homologue d’Angleterre. Le 30 octobre, au stade Pershing dans le bois de Vincennes, sous les yeux de Jules Rimet et devant 15 000 spectateurs, les pionnières obtiennent un match nul (1-1).

- 1937 : le football féminin disparaît, accusé de nuire au développement du sport féminin. Contrairement à d’autres disciplines, le football est jugé « nocif pour les femmes » et interdit par le régime de Vichy, en 1941.

1970-1997 : la renaissance

À la fin des années 1960, un peu partout en France et tout particulièrement du côté de Reims, les femmes sont très actives pour faire reconnaître l'existence du football féminin. Luttant contre les préjugés d’un monde encore très masculin, elles retrouvent petit à petit les terrains, épousant les différents mouvements de libération de la femme.

- 1970 : face au développement de la pratique féminine, le Conseil fédéral de la FFF ouvre la porte des clubs aux licenciées. Elles seront 2 170 en cette première saison d’existence.

- 1971 : premier match officiel de l’Équipe de France féminine sous l’égide de la FFF. Les Bleues, essentiellement composées de Rémoises, emmenées par Pierre Geoffroy, entraîneur de Reims et premier sélectionneur, dominent (4-0) les Pays-Bas, le 17 avril à Hazebrouck.

- 1974 : première saison du championnat de France de football féminin sous l’égide de la FFF. Le Stade de Reims remporte les trois premières éditions d’une compétition comprenant plusieurs groupes régionaux et une phase finale. La formule prévaudra jusqu’en 1992.

- 1984 : Marilou Duringer devient la première femme à siéger au Conseil fédéral.

- 1997 : après avoir vu passer le train des Euros 1991, 1993 et 1995, et des Coupes du monde 1995 et 1999, la France se qualifie pour sa première phase finale internationale en dominant la Finlande. Emmenées par Aimé Mignot, les Marinette Pichon, Corinne Diacre et autres Cécile Locatelli sont éliminées de peu au premier tour du championnat d’Europe 1997 (en Suède et en Norvège).

1997-2011 : place à la formation

Sous l'impulsion du DTN Aimé Jacquet, la FFF met en place un plan de développement du football féminin. Inspiré de l’INF des garçons, le CNFE est créé pour les filles, à Clairefontaine. Sous la houlette d'Élisabeth Loisel, les premiers résultats encourageants apparaissent pour l’Équipe de France, même si le nombre de licenciées tarde encore à décoller.

- 2002 : le 16 novembre, devant 25 000 spectateurs survoltés au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, et en direct sur Canal +, les coéquipières de Marinette Pichon décrochent pour la première fois leur billet pour un Mondial (2003), en éliminant leurs rivales historiques anglaises (1-0). Les Bleues seront sorties au premier tour de la Coupe du monde aux États-Unis.

- 2003 : en s’imposant lors du championnat d’Europe U19, la France de Bruno Bini remporte le premier titre international d'une équipe féminine tricolore.

- 2009 : Sandrine Soubeyrand devient l’internationale la plus capée en dépassant les 142 sélections de Lilian Thuram. La joueuse du FCF Juvisy terminera sa carrière avec 198 capes.

2011-2017 : une nouvelle ère

Avec des méthodes nouvelles, le sélectionneur Bruno Bini va emmener les Bleues vers la notoriété. La France termine 4e de la Coupe du monde 2011 en Allemagne et bénéficie d’une couverture médiatique sans précédent. Une nouvelle ère s’ouvre pour la pratique féminine, qui voit ses effectifs tripler en quelques années. Point d’orgue de cette montée en puissance, la FIFA confie à la France l'organisation de la Coupe du monde 2019. Un événement majeur, idéal pour assoir définitivement la pratique.

- 2011 : sous l'impulsion de son président Noël le Graët, la FFF lance un vaste plan de développement de la féminisation, conduit par sa secrétaire générale, Brigitte Henriques.

- 2012 : les Bleues participent à leurs premiers Jeux Olympiques à Londres et terminent quatrièmes. Les U17 féminines sont sacrées championnes du monde en Azerbaïdjan.

- 2014 : après des victoires de prestige contre l'Allemagne et le Brésil, la France atteint la troisième place du classement FIFA.

- 2016 : les effectifs du football féminin en France dépassent les 100 000 joueuses. Elles sont aujourd’hui plus de 125 000.

- 2017 : pour la première fois, deux clubs français atteignent la finale de la Ligue des champions féminine. L’Olympique Lyonnais remporte pour la quatrième fois ce trophée, après des victoires en 2011, 2012 et 2016. L’OL règne également sur l’Hexagone avec onze titres de champion de France et sept Coupes de France féminine depuis 2007.

13:17 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2019

Août 1944: L’opinion des Parisiens lors de la libération de la Capitale

En 1938, Jean Stœtzel, universitaire normalien et agrégé de philosophie crée le premier institut de sondages en France : l’Ifop ou Institut Français d’Opinion Publique qui restera jusqu’en 1963, date de la création de la SOFRES, le seul institut d’enquêtes de l’hexagone.

La naissance de l’Ifop est clairement liée à une influence américaine : professeur détaché à l’Université Colombia de New York de1937 à 1938, Jean Stœtzel y fait la connaissance de George Gallup, à l’origine du lancement -à partir de la campagne présidentielle de 1936 -et de la popularisation des sondages aux Etats-Unis.

Il est séduit par le succès de Gallup et par la méthode utilisée (un échantillon représentatif d’électeurs américains plutôt que des votes de paille tels ceux organisés pendant la campagne électorale par le Literary Digest qui annonçait la défaite de Roosevelt). Il revient en France avec l’idée de la création de l’Ifop et le souhait de voir ses enquêtes publiées dans la presse, à l’instar de celles de George Gallup dans le New York Times.

Aujourd’hui, il ne reste que peu de traces des enquêtes de l’Ifop réalisées dès après la création de l’institut, dans la période 1938-1945.

Néanmoins, au-delà de ces aléas historiques, la naissance de l’Ifop est intimement liée à deux moments historiques au cours desquels les travaux de l’institut ont été révélés au grand public : la crise et les accords de Munich en septembre 1938 puis la libération de Paris en août.

L’enquête menée dans la semaine suivant la libération de Paris marque donc la seconde naissance de l’Ifop et constitue, au regard de ses conditions de réalisation et de certains de ses enseignements sur l’état d’esprit de la population parisienne, un moment historique pour l’institut.D’un point de vue méthodologique, ce sondage a porté uniquement sur la population parisienne, à l’exclusion de la banlieue. Plus de 1000 personnes ont été interrogées du 28 août au 2 septembre 1944 à Paris.

Question : Quelle est votre opinion sur l’importance du rôle des F.F.I. dans la libération de Paris

Importance considérable : 61,9 %

Importance partielle ou secondaire : 29,9 %

Importance très faible ou influence néfaste : 7,4 %

Question : Quelle nation aura le plus contribué à la défaite allemande?

U.R.S.S : 61 %

US.A : .29,3 %

Angleterre : 11,5 %

Les 3 Alliés : 3,5 %

Autres : 3,1 %

Aucune réponse n’était présupposée pour la question. La très grande majorité des personnes interrogées se sont orientées vers l’une des trois puissances alliées, parfois en les associant. Une faible minorité a répondu: «La France», d’autres encore ont cité: «La Suisse», «La Roumanie» et «L’Allemagne elle-même»

Un sondage mené par l’Ifop en mai 1945, sur l’ensemble du territoire français désormais libéré, confirmera le point de vue de la population parisienne (URSS: 57%, Etats-Unis: 20%).

A cet égard, il convient de noter que cette perception de l’opinion publique s’inversera de manière très spectaculaire avec le temps.

En 1994, à l’occasion du cinquantième anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944, l’Ifop réalisa une étude internationale pour Le Monde, CNN et USA Today et posa de nouveau cette question relative à la nation ayant le plus contribué à la défaite allemande: 49% des Français interrogés citèrent les Etats-Unis, 25% l’URSS et 16% la Grande-Bretagne. Un sondage ultérieur mené en 20044accentuera cette tendance avec 58% en faveur des Etats-Unis et 20% seulement pour l’URSS.

10:04 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Libération, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libération, paris, sondage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |