20/12/2021

Les lettres émouvantes des députés communistes incarcérés sous Vichy

L’historien et expert en technologie des communications Antoine Lefébure vient de faire paraître Conversations secrètes sous l’Occupation aux éditions Tallandier, passionnant essai centré autour des méthodes de surveillance de la population employées par le régime vichyste entre 1940 et 1944.

Avec son aimable autorisation, nous en publions un extrait, retraçant les parcours de plusieurs députés communistes français incarcérés pour leurs convictions politiques à partir de 1939 – et les lettres qu’ils ont écrites à leurs proches, dont les autorités collaborationnistes se sont emparées.

–

En situation de guerre, les écoutes peuvent avoir des conséquences judiciaires dramatiques. Le gouvernement dispose d’un arsenal législatif redoutable : d’abord, le décret-loi du 26 septembre 1939 qui dissout le parti communiste et interdit toute propagande en sa faveur ; celui du 20 janvier 1940 qui fait des « propos défaitistes » un délit d’opinion puni comme une forme de sabotage ; enfin, le décret Sérol du 9 avril 1940 qui punit de mort tout individu « coupable de trahison », étant considérée comme trahison « la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour but de nuire à la défense nationale ».

Ce décret exceptionnel est envoyé dans les circonscriptions militaires, complété par une circulaire de Daladier qui signe en tant que ministre de la Défense :

« Ce nouveau texte légal atteint, en fait, tous les actes particulièrement graves de propagande, accomplis par des individus qui s’efforcent de ruiner le moral du pays et notamment par les agitateurs communistes ainsi que par leurs complices. »

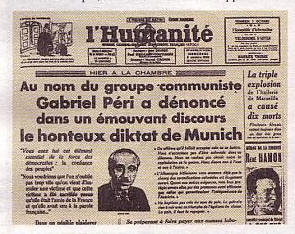

La raison pour laquelle les communistes deviennent une cible privilégiée vient du pacte germano-soviétique d’août 1939. Jusque-là considérés comme antifascistes, ils passent depuis l’alliance Hitler-Staline dans le camp ennemi. Une vague anticommuniste déferle, le gouvernement Daladier fait saisir L’Humanité et dissout le PCF le 26 septembre. Les militants sont soupçonnés de pacifisme, voire de défaitisme, de saboter l’effort de guerre.

Il est frappant de constater que l’extrême gauche est beaucoup plus surveillée que la cinquième colonne nazie. Pourtant, les militants, avertis, se méfient et la commission de contrôle postal de Blois ne peut que le constater en février 1940 :

« L’attention des membres de la Commission a été maintes fois attirée et orientée sur la surveillance de la propagande communiste. Des listes de nombreux suspects de communisme sont en notre possession ; l’examen de leur courrier, attentivement fait, permet d’affirmer que la propagande par lettre est inexistante.

Que sont les pensées intimes de ces gens ? Mystère, car le silence total sur ces questions paraît être la règle. »

S’appuyant sur la loi portant dissolution du parti communiste, le gouvernement défère devant le tribunal militaire de Paris 44 députés communistes, poursuivis pour tentative de reconstitution de la ligue dissoute.

C’est de ce procès dont parle le sergent Boussingault, militant communiste que l’armée a voulu envoyer au bagne en 1935 et qui y a échappé après une campagne de propagande musclée du Parti. Parlant du procès monté contre les députés communistes, Boussingault le commente pour son ami Frevez du syndicat des techniciens de Denain :

« As-tu vu le procès ? 3 dégonflés sur 44, le reste ne se laisse pas faire, et pour faire le procès à huis clos faut-il qu’ils aient la frousse.

Tous les jours, on nous dit morts, mais j’ai l’occasion de lire des journaux de toutes couleurs et aussi fascistes (car mon peloton est presque au complet composé de ces éléments) et ces journaux réclament à cor et à cri la plus dure répression, même le peloton d’exécution.

Pour un parti mort, nous nous portons bien, il est vrai qu’il est des morts qu’il faut qu’on tue. Comme tu dis, nous, il faut nous préparer à tout, même au pire, et c’est avec confiance que nous pouvons envisager l’avenir.

Pour toi, comme ça doit être dur de faire le boulot que tu fais, mais je sais que tu dois prendre cela avec courage car ça changera.

Je termine, mon cher Henri, en t’envoyant mes meilleures amitiés et mon accolade fraternelle.

–Jules »

Résistant, Boussingault sera arrêté par la police française, livré aux Allemands et décédera dans le camp de concentration de Mauthausen. Une rue porte son nom à Valenciennes.

Les députés communistes emprisonnés ont également droit à une surveillance particulièrement étroite. La commission de contrôle postal de Lille rend compte du courrier d’Arthur Musmeaux, un député communiste du Nord incarcéré à la Santé. Nous sommes le 10 avril 1940, il écrit à sa femme et à son fils :

« Ma chère Zélia, mon cher petit Jean,

Tu auras été stupéfaite en apprenant le résultat du procès, toi qui dans toutes tes lettres espérais me voir acquitté, ou tout au moins condamné à une peine légère, combien j’avais raison de te dire de ne pas te bercer d’illusions, ce que l’on voulait c’était pour nous empêcher de donner notre opinion sur les événements pendant toute la durée de la guerre. [...]

J’aurais été un homme infâme si, pour obtenir ma liberté, j’avais renié mon passé, renié mes idées, mon idéal, mes amis, je me suis défendu devant mes juges avec énergie, tout en continuant à affirmer mes idées, mes principes, mes espoirs en un régime meilleur, c’est peut-être là qu’est mon véritable crime. »

Incarcéré dans plusieurs prisons pendant la guerre, déporté en Algérie, Musmeaux survivra à l’Occupation et sera réélu député de 1945 à 1973.

Conseiller municipal de Paris, Maurice Gardette a été interné administrativement en décembre 1939. En juillet 1940, il se trouve enfermé dans le fort de l’île d’Yeu d’où il écrit à sa femme :

« Ici, la vie devient intenable tellement les brimades se succèdent : deux camarades las de cette vie se sont évadés cette semaine. [...]

Ici, il ne faut pas être malade, il y a ici un camarade qui est en train de perdre la vue sans qu’il lui soit donné aucun soin, d’autres sont tuberculeux et bien malades. Il y a également de grands mutilés et invalides de guerre. [...]

Par ailleurs, on fait tout pour pousser à la guerre des nerfs à son maximum, espérant ainsi une rébellion qui retarderait notre libération. »

Il n’y aura pas d’issue pour Gardette, transféré deux fois avant d’être interné à Châteaubriant dans la Loire-Atlantique. Désigné comme otage, il sera fusillé avec vingt-six autres communistes par les Allemands, le 22 octobre 1941.

Secrétaire général des Jeunesses communistes, Jean Rieu est arrêté le 20 mai 1940 par la police. Interné au fort du Hâ à Bordeaux, il est déféré devant la justice militaire pour avoir fait de la propagande communiste, délit assimilé à la trahison et pouvant entraîner la peine capitale. Il écrit à son avocat le 1erjuin :

« Aux différents interrogatoires que j’ai subis, j’ai affirmé ma fierté d’être membre de la Jeunesse communiste et d’avoir des responsabilités dans cette organisation, car les documents dont j’étais porteur ne laissaient aucun doute sur mon activité. Évidemment, j’ai refusé de bénéficier des articles du Code pénal qui prévoient une atténuation de peine si l’inculpé fait preuve de repentir ou s’il aide la Justice.

J’avais pressenti un avocat de Bordeaux pour assurer ma défense. Après avoir pris connaissance de mon dossier, il m’a déclaré que si je ne modifiais pas mes réponses aux interrogatoires, je serais son premier condamné à mort depuis trente-cinq ans de métier.

Il est évident qu’à 19 ans, on ne s’avance pas le cœur joyeux vers le poteau d’exécution. Mais un combattant révolutionnaire songe avant tout à sa classe, à son Parti. À l’audience, je défendrai la politique des Jeunesses communistes, quelles qu’en soient les conséquences pour mon avenir. »

Condamné à vingt ans de prison par le tribunal militaire français de Clermont-Ferrand en janvier 1941, Jean Rieu s’évade en octobre 1943 de la prison de Saint-Étienne. Arrêté à nouveau en mars 1944, il est déporté à Dachau d’où il revient. Il sera ensuite membre du Comité central du PC.

Les avocats spécialisés dans la défense des communistes sont une cible évidente pour les écoutes qui les suivent dans la moindre de leurs activités. Dans les dossiers revient souvent le nom d’une avocate particulièrement active, Juliette Goublet. Le personnage vaut une mention.

Avec un père préfet et un grand-père capitaine du port de Landerneau, Juliette Goublet fut vite initiée aux affaires publiques. À 22 ans, elle était déjà avocate au barreau de Paris ; elle partit aider les républicains en Espagne avant de prendre en charge les dossiers des élus et des militants communistes inculpés à partir de 1938. La surveillance de son courrier était constante.

En 1942, elle vira de bord et s’afficha comme une partisane de la collaboration franco-allemande. Avec beaucoup de publicité, elle partit travailler en Allemagne comme « ouvrier soudeur ». Condamnée à la Libération, elle fit ensuite une carrière littéraire.

Conversations émouvantes entre Juliette Goublet et une de ses confrères, toutes deux chargées de défendre des militants communistes. Juliette téléphone à Odette Moreau qui accompagnera plus tard au poteau d’exécution Gabriel Péri.

En ce 31 mai 1940, elles parlent d’un autre condamné à mort, fusillé pour sabotage sur des moteurs d’avion Farman :

« Bonjour, Odette. J’ai beaucoup pensé à votre petit client.

– Ma chère, il ne s’est pas réveillé de la nuit. Son frère s’est réveillé, mais personne n’a fait de bruit. Les guichets étaient fermés. Ce qu’il y a de plus terrible, c’est qu’on va de la Santé au fort d’Ivry, moi l’avocat et l’aumônier, et qu’aussitôt arrivés sur les lieux, on a juste le temps de faire trois pas et qu’il est mort. C’est extraordinaire, ma chère. On arrive dans le fort, il y a un grand chemin, une haie et on descend de voiture près du poteau, on fait deux pas, l’aumônier et l’avocat pour se préserver et c’est tellement rapide, on entend une fusillade, le corps tombe à terre et il est mort.

– On n’a pas le temps de réaliser. Mais tu as bien vu s’il était vraiment mort au moins ?

– Bien sûr qu’il était mort. Ensuite, on l’achève par une balle de revolver dans l’oreille.

– Eh bien, c’est rassurant.

– Je suis partie de chez moi à 3 heures, et à 4 heures on quittait la Santé. »

« Pour ne pas leur donner l’impression que je sollicite d’eux une faveur, je leur dirai qu’il y a intérêt qu’un rapport médical soit annexé à la demande de recours en grâce et surtout je vais tâcher d’obtenir un examen mental. Puis j’irai voir le général Héring, en lui suggérant la même chose. J’indiquerai que l’enquête a été mal faite par la police, qu’elle s’est trompée parce qu’elle est impuissante à trouver les coupables. Ils n’ont pas eu l’idée de mettre un ou deux policiers dans l’usine, de les embaucher avec le personnel afin de savoir quels étaient les auteurs du sabotage. Il fallait bien, tu comprends, que la police trouvât un coupable. Je vais demander un complément d’enquête en suggérant de faire embaucher des policiers dans l’usine de façon à mieux dépister les actes criminels qui peuvent s’y commettre.

– Pendant ce temps, ça fera durer l’affaire. »

Lors d’une conversation téléphonique, le 6 juin 1940, il apparaît que Juliette Goublet continue à exercer son métier d’avocat sans faiblir. À sa correspondante, elle demande un service :

« J’ai actuellement deux infanticides et trois ou quatre condamnés à mort dont je m’occupe de toute mon âme. Avez-vous votre voiture ? Nous pourrions monter ensemble demain à Fresnes sous réserve de vous payer une partie de vos frais d’essence. »

Son interlocutrice lui demande si un de ses clients emprisonnés, Rambeau, « est vraiment communiste » alors qu’il est accusé de sabotage. Juliette répond, furieuse :

« Ma chère, je tiens à vous déclarer que le parti communiste, même clandestin, n’a jamais donné d’ordre de sabotage et qu’il s’élève de toutes ses forces contre de tels actes. »

–

Conversations secrètes sous l’Occupation est publié aux éditions Tallandier.

19:18 Publié dans Occupation, PCF | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : députés communistes, vichy, prisonniers |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2020

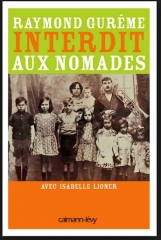

Disparition. Raymond Gurême, la voix des Tziganes s’est éteinte

« Toujours debout, jamais à genoux. » Cette phrase, qu’il répétait souvent, résume à elle seule Raymond Gurême. À 94 ans, ce militant contre l’injustice, dernier témoin de l’internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort le 24 mai dernier. « C’était un personnage très proche des gens, qui avait beaucoup d’humour, de joie de vivre et qui dégageait un charisme et une énergie extraordinaires », se souvient Saimir Mile, porte-parole de la Voix des Roms, dont Gurême était le président d’honneur. Malgré son âge, il était encore présent, le 16 mai dernier, lors du rassemblement annuel en mémoire de l’insurrection tzigane du camp d’Auschwitz-Birkenau, en 1944. Avec son éternel chapeau sur la tête, le petit homme sec aux yeux pétillants y invitait encore les jeunes à « ne pas avoir peur, parce que la peur n’évite pas le danger ».

Témoin d’une histoire oubliée, il n’a cessé, des écoles de France jusqu’au Conseil de l’Europe, de raconter avec humour et générosité ce douloureux passé. « Raymond disait,“ Je ne me bats pas pour une ethnie, mais pour la justice sociale. ” C’est quelqu’un qui n’a jamais accepté d’être opprimé et qui a toujours trouvé le moyen de se libérer », se souvient François Lacroix, membre du Collectif pour la mémoire de l’internement à Linas-Montlhéry. Pour Anina Ciuciu, avocate et auteure de Je suis tzigane et je le reste, « Raymond Gurême voyait l’antitziganisme comme faisant partie d’un tout. C’était quelqu’un du peuple. La misère sociale et toutes les formes de racisme le révoltaient ».

Des évasions à répétition

La vie de Raymond Gurême tient du roman d’aventures. Les premières années de ce fils de forains, né en 1925, évoquent la chanson d’Aznavour, Viens voir les comédiens. La roulotte familiale sillonne la France avec son petit cirque et son cinéma ambulant. « Quand on arrivait dans un village, tous les gosses couraient vers nous en criant joyeusement, “V’là le cirque, v’là le cinéma.” Mon père demandait la permission au maire de s’installer (…) et pas un ne refusait. À cette époque, nous apportions la civilisation dans les petites villes et les villages », a raconté le militant à la journaliste Isabelle Ligner, avec qui il a écrit le récit de sa vie, Interdit aux nomades. Lui aidait son père à rembobiner les films et faisait le clown et l’acrobate.

Mais, le 4 octobre 1940, tout bascule. Des policiers français débarquent chez les Gurême pour appliquer le décret adopté en avril, avant l’occupation allemande, interdisant la libre circulation des nomades. « Ils ont dit : “Remballez votre matériel et suivez-nous.” Et voilà, la misère a commencé. » Ses parents sont pourtant français depuis des générations, son père a même fait la guerre de 1914-1918. Mais la famille est transférée sans ménagement au camp de Darnétal, près de Rouen, puis à Linas-Montlhéry. Un dernier voyage effectué dans des wagons à bestiaux, puis à pied, sous les coups de crosses. « Ça a été terrible. Nous n’avions plus rien, ni pour manger, ni pour nous chauffer dans les baraques. Les gosses tombaient malades, des bébés mouraient… »

De cet enfer, Raymond Gurême s’évadera deux fois. La première, il est rattrapé sur dénonciation du maire de sa commune natale, à qui il avait demandé de l’aide. Après une nouvelle évasion, il file en Bretagne et trouve un emploi de travailleur agricole. Malgré le risque, il voyage plusieurs fois jusqu’à Linas pour apporter à manger à sa famille. Naturellement, il s’engage dans la Résistance, est arrêté, puis envoyé en Allemagne. Là encore, il multiplie les évasions et parvient à rejoindre la France, en 1944, où il réintègre la Résistance et participe à la libération de Paris. Mais, pour le résistant Gurême, il n’y aura ni médaille ni reconnaissance.

Une chape de plomb sur l’histoire

Alors que les derniers camps nomades ne ferment qu’en juin 1946, Raymond a perdu sa famille de vue. Il lui faudra attendre les années 1950 pour retrouver les siens, partis en Belgique. Quant aux rescapés des camps, l’État français leur a tout pris. Ils n’auront aucune compensation et plongeront dans la misère. « Il n’y a jamais eu un centime de dédommagement. C’est quelque chose qui a créé un passif entre les familles et l’État », analyse François Lacroix. En France, une chape de plomb tombe sur l’histoire des camps tziganes . « En 1976, quand j’ai entendu parler de Linas-Montlhéry pour la première fois par des familles roms, j’ai commencé à poser des questions. Le maire n’était pas au courant et disait qu’il n’y avait aucune archive », se souvient François Lacroix, qui pointe « le silence de la police et des politiques ».

Alors que les derniers camps nomades ne ferment qu’en juin 1946, Raymond a perdu sa famille de vue. Il lui faudra attendre les années 1950 pour retrouver les siens, partis en Belgique. Quant aux rescapés des camps, l’État français leur a tout pris. Ils n’auront aucune compensation et plongeront dans la misère. « Il n’y a jamais eu un centime de dédommagement. C’est quelque chose qui a créé un passif entre les familles et l’État », analyse François Lacroix. En France, une chape de plomb tombe sur l’histoire des camps tziganes . « En 1976, quand j’ai entendu parler de Linas-Montlhéry pour la première fois par des familles roms, j’ai commencé à poser des questions. Le maire n’était pas au courant et disait qu’il n’y avait aucune archive », se souvient François Lacroix, qui pointe « le silence de la police et des politiques ».

C’est ce silence que Raymond Gurême a voulu rompre. « Mais personne ne voulait nous entendre », disait-il. Au début des années 2000, peu à peu, les archives s’ouvrent et des historiens commencent à travailler sur ces heures sombres. Avec François Lacroix, ils obtiennent la mise en place d’une stèle et d’une cérémonie annuelle sur le site de l’ancien camp d’internement de Linas-Montlhéry, en face duquel Raymond Gurême a choisi de s’installer. Il faudra attendre octobre 2016 pour que François Hollande reconnaisse la responsabilité de la France dans l’internement de 6 500 Tziganes de France. Dans la foulée, la loi les obligeant à avoir un titre de circulation spécifique est abrogée. « Ce ne sont pas les Allemands qui m’ont ramassé. C’est la police française », n’avait de cesse de rappeler Raymond Gurême. L’ancien résistant, lui, n’a reçu qu’une seule récompense de la part de son pays : en 2012, après la sortie de son livre témoignage, il est fait chevalier des Arts et des Lettres, pour son combat contre les discriminations.

14:46 Publié dans Biographie, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Libération, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond gureme, déportation, nomade |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2019

Gabriel Péri « Ne baptisez pas cela du nom de la paix ! »

«Non, le nazisme n’est pas le socialisme ». Tel est le titre de la dernière brochure écrite par Gabriel Péri, fusillé comme otage au Mont-Valérien par les nazis le 15 décembre 1941. Ce texte est publié clandestinement par la direction du Parti communiste, en mars 1942.

Cette contribution politique de l’ancien responsable de la rubrique internationale de l’Humanité (octobre 1924-août 1939) – interdit à la suite de la signature du pacte germano-soviétique – s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement antifasciste des communistes français, à l’opposé de la politique anticapitaliste, pacifiste et légaliste de l’été 1940, symbolisée par les négociations engagées auprès des autorités allemandes pour obtenir l’autorisation de faire paraître l’Humanité en zone occupée ou en zone dite libre.

Gabriel Péri s’est régulièrement employé à dénoncer les monstruosités du fascisme, du nazisme ou du franquisme dans les colonnes de l’Humanité, dont il a dirigé pendant quinze ans le service de politique étrangère, et à la Chambre des députés, après avoir été élu député d’Argenteuil-Bezons en mai 1932 et réélu en mai 1936.

La non-intervention en Espagne, « l’une des plus lourdes erreurs diplomatiques »

Cette nouvelle fonction lui permet d’utiliser le journal communiste de sa circonscription pour diffuser des déclarations officielles des organisations communistes, avant même leur publication dans l’Humanité, comme l’appel du Comité central du Parti communiste d’Italie qui souligne, après l’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, la nécessité « de la lutte pour le pain, pour la paix, contre la guerre ». Ce qui sous-entend la nécessité de dépasser les divergences existantes entre socialistes et communistes qui empêchent jusqu’alors toute alliance.

Cette nouvelle fonction lui permet d’utiliser le journal communiste de sa circonscription pour diffuser des déclarations officielles des organisations communistes, avant même leur publication dans l’Humanité, comme l’appel du Comité central du Parti communiste d’Italie qui souligne, après l’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, la nécessité « de la lutte pour le pain, pour la paix, contre la guerre ». Ce qui sous-entend la nécessité de dépasser les divergences existantes entre socialistes et communistes qui empêchent jusqu’alors toute alliance.

Ses prises de position lui assurent une popularité de plus en plus importante. Par exemple, à son retour d’Espagne en août 1936, il dénonce la politique de non-intervention, rappelant qu’elle est « ouvertement niée par l’Allemagne (hitlérienne), l’Italie (mussolinienne) et le Portugal (salazariste) ». Quelques mois plus tard, il expose clairement à la Chambre devant le président du Conseil Léon Blum tous les aspects d’une autre orientation politique possible en matière de politique étrangère, à la fois pour servir la paix et garantir les intérêts de la France.

En août 1937, il séjourne pendant trois semaines pour le quotidien communiste en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Son enquête est d’abord publiée en feuilleton dans l’Humanité, avant de l’être en brochure.

Au début de l’année 1938, Gabriel Péri est invariablement convaincu qu’une autre politique étrangère est absolument nécessaire pour éviter que « le rapport de forces » ne soit modifié de façon décisive entre « les forces de la démocratie et celles du fascisme international ». Il s’inquiète de plus en plus du « destin de la paix ». Il invite sans relâche à tirer le plus rapidement possible « les conclusions d’une expérience malheureuse » – la politique de non-intervention en Espagne –, qu’il considère comme « l’une des plus lourdes erreurs diplomatiques » par laquelle le gouvernement de Front populaire « s’est signalé au monde ». Fin février 1938, il s’alarme à nouveau des conséquences de cette politique, qualifiée pour l’occasion de « licence accordée à l’esprit d’agression », et pose cette question lancinante : « Quelle (nation) sera la prochaine Espagne ? » Quinze jours plus tard, l’Allemagne annexe l’Autriche, sans aucune réelle réaction de la part de la France ou de l’Angleterre.

Au printemps 1938, l’actualité internationale connaît un nouveau rebondissement après les déclarations comminatoires du leader du Parti allemand des Sudètes (Tchécoslovaquie) qui revendique l’autonomie de cette région, dans la perspective d’un rattachement ultérieur au Reich. Contre toute attente, Prague refuse de céder à ces exigences téléguidées depuis Berlin et mobilise une partie de l’armée tchécoslovaque, le 21 mai 1938. Envoyé spécial à Prague, Péri défend « la Tchécoslovaquie (qui) veut vivre libre », fustigeant « les prétendus amis de la Tchécoslovaquie » qui dans les couloirs de la Société des Nations ou bien dans quelques salles de rédaction parisienne prétendent que le gouvernement tchécoslovaque ne pourra faire autrement que de céder aux revendications territoriales allemandes : « De Prague, je vous crie de toutes mes forces que ces prophètes de malheur se trompent. Les peuples de la Tchécoslovaquie ne veulent pas connaître le sort de la malheureuse Autriche. Ils sont résolus à défendre leur indépendance et leur liberté. Ils ne céderont pas. » Et de conclure l’ensemble de son reportage en Tchécoslovaquie par cette formule de Bismarck : « Qui tient la Bohême tient l’Europe. »

« La paix n’a rien à voir avec ce triomphe de l’égoïsme de classe »

Quatre mois plus tard, la Tchécoslovaquie est contrainte de céder à l’Allemagne une partie de son territoire. Gabriel Péri prononce à la Chambre des députés un impitoyable réquisitoire contre la politique étrangère du gouvernement Daladier :

« Ne baptisez pas cela du nom de la paix. La paix n’a rien à voir avec ce triomphe de l’égoïsme de classe. La paix, cela veut dire faire oublier la page sombre que vous venez d’écrire, arrêter le glissement, desserrer l’étreinte sur l’Europe centrale et sur les Pyrénées, rendre aux peuples qui l’ont perdue la confiance dans la signature de la France. C’est à cet effort, quant à nous, que nous allons nous consacrer. »

Gabriel Péri est alors l’un des chefs de file des antimunichois. Sa renommée est considérable mais le PCF est rapidement en porte-à-faux avec une grande partie de la société française, favorable à la paix à tout prix. Pour autant, Gabriel Péri ne change pas de point de vue. Au début de 1939, il considère que « tout peut être sauvé », à condition de revenir au programme du Rassemblement populaire et de mettre en œuvre une politique conforme aux intérêts de la France.

18:26 Publié dans Guerre d'Espagne, L'Humanité, Occupation, PCF, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel péri |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |