06/04/2014

Dans la nuit noire, la lumière des Jours heureux

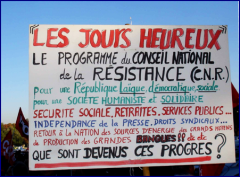

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Le 15 mars 1944, les représentants de toutes les organisations de la Résistance signent un programme pour hâter la Libération et définir le visage de la démocratie à venir.

Un texte puissant et audacieux, qui reste d’une brûlante actualité. Depuis soixante-dix ans, le patronat rêve de s’en débarrasser.

«Outre sa formidable modernité, le plus bel enseignement que l’on peut tirer du programme du CNR, c’est l’extraordinaire message d’espoir qu’il laisse aux militants du futur. Une utopie devenue réalité. En effet, comment ces 16 jeunes, issus de tous les courants de résistance, réunis au péril de leur vie, pouvaient-ils imaginer que le programme d’invention sociale qu’ils allaient forger deviendrait réalité deux ans seulement plus tard dans une France qu’ils allaient libérer ? » Ces mots de Stéphane Hessel soulignent la portée révolutionnaire du programme du Conseil national de la Résistance, né il y a exactement soixante-dix ans, le 15 mars 1944.

Une plate-forme conçue comme une éclaircie de dignité qui marquera profondément de son empreinte l’identité sociale française. Le texte sera le fruit de neuf mois d’âpres négociations entre les différentes parties, débattues à Alger et au sein du CNR, dirigé par Georges Bidault à la suite de l’arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943, puis par Louis Saillant (CGT), qui poussera la réflexion vers l’innovation sociale. C’est Pierre Villon, représentant le Front national (communiste), qui mettra un point final à sa rédaction après cinq moutures successives.

On imagine les oppositions violentes de la droite à un ensemble de mesures qui va conjuguer invention sociale et couleur révolutionnaire. C’est le rapport de forces qui fera pencher la balance vers un programme fortement ancré à gauche. Il convient de rappeler l’implantation profonde du Parti communiste dans les maquis, son poids au cœur de la Résistance et le rôle héroïque joué par la classe ouvrière. « La seule, dira François Mauriac, à être restée fidèle à la France profanée. » Ainsi que le soulignent Daniel Cordier et l’historien Laurent Douzou dans le film de Gilles Perret les Jours heureux : « La droite, très faible au sein du CNR, a été contrainte d’accepter le programme. Elle ne pouvait pas faire autrement… » Adopté à l’unanimité, le 15 mars 1944, et paru ensuite sous le titre « les Jours heureux », le programme développe « un plan d’action immédiate » qui croise appel à l’insurrection (fortement impulsée par Pierre Villon) et développement de la lutte pour hâter la Libération. Une seconde partie, plus politique, décline liberté, démocratie économique et sociale, et solidarité.

S’affine ainsi au fil des articles le visage d’une démocratie nouvelle où l’humain est la pierre angulaire de l’avenir, où tout développement économique de qualité à la mesure des besoins d’une nation ne peut qu’être lié à un statut social fort à la hauteur des besoins des hommes. « Tout au long de son parcours de vie, nous mettrons définitivement l’homme en “sécurité sociale”. Les mots esquissent les réformes à entreprendre, socle d’une république citoyenne où l’homme est à la fois acteur et gestionnaire de son pays, de son entreprise et de sa propre vie. »

Comment résister à la relecture d’un programme où s’affiche la volonté de placer le futur sous le signe de l’innovation sociale : « Instaurer une véritable démocratie sociale impliquant l’éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l’économie… Droit d’accès aux fonctions de direction et d’administration pour les ouvriers et leur participation à la direction de l’économie… Association des travailleurs à la gestion des entreprises… Retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des Cies d’assurances et des grandes banques… Droit au travail… Presse indépendante… »

L’audace au service d’un peuple qui entend prendre son avenir en main loin des trusts ou des féodalités bancaires. La France de 1793 revisitée. Le programme, dont la force fut de substituer l’intérêt général à l’intérêt particulier, va féconder l’ambition des réformes de la Libération, de 1945 à 1947 : reprise en main de la finance par la nationalisation du crédit, fonction publique, Sécurité sociale, comités d’entreprise, généralisation des retraites, statut des mineurs, des électriciens, médecine du travail, éducation populaire…

Un visage de dignité rendu possible par le rapport de forces de l’époque : 5 millions d’adhérents à la CGT, 28,6 % des voix au PCF, et des ministres ouvriers tels Ambroise Croizat ou Marcel Paul, une classe ouvrière grandie par sa résistance, un patronat sali par sa collaboration. Soixante-dix ans après, ce programme est toujours d’une fabuleuse modernité à l’heure de tous les reculs sociaux et d’une finance triomphante.

Un résistant du plateau des Glières nous confiait récemment : « La force de ce programme tient surtout au fait qu’il a été réalisé. Et cela dans une France pourtant ruinée. Bel exemple de courage politique adressé à ceux qui ne cessent de nous gaver de promesses non tenues. » Un candidat à la présidence de la République ne déclarait-il pas : « Mon ennemi c’est la finance ! »

Ambroise Croizat et la sécurité sociale « Nous, combattants de l’ombre, réclamons un plan complet de Sécurité sociale visant à donner des moyens d’existence à tous ceux qui ne peuvent se le procurer par le travail avec gestion des intéressés et de l’État. » Cet article lumineux du programme du CNR va guider toute l’œuvre d’Ambroise Croizat, futur ministre communiste du Travail, dans la conception et la mise en place de la Sécurité sociale.

L’ordonnance du 5 octobre 1945, qui l’institue, donnera lieu à un immense chantier sous la maîtrise d’œuvre de celui que l’on baptisa « le ministre des Travailleurs ». Elle aboutira en moins de sept mois à la création de 138 caisses de Sécurité sociale. Des travailleurs anonymes, essentiellement, les bâtiront sur leurs congés ou hors de leur temps de travail. « Une œuvre réalisée dans un enthousiasme indescriptible, dira Roger Petit, président de la caisse primaire de Savoie, tant ceux qui se mettaient à l’ouvrage avaient conscience de construire leur avenir et de garantir la dignité du droit à la santé et au repos pour tous. »

(*) Auteur d’Ambroise Croizat ou l’invention sociale. Commandes : Michel Etiévent, 520, avenue des Thermes, 73600 Salins-les-Thermes. 25 euros + 5 euros de port.

10:57 Publié dans Cinéma, Guerre, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité sociale, 2ème guerre mondiale, résistance, stéphane hessel, ambroise croizat, marcel paul, michel Étiévent, solidarité nationale, programme du cnr, les jours heureux, georges bidault |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/03/2014

A propos du film « Diplomatie » : Ne pas entretenir la confusion entre la fiction et la réalité historique !

Une opinion de Patrick Le Hyaric – directeur de l’Humanité

Depuis mercredi dernier, on peut voir en salle le film « Diplomatie », réalisé par Volker Schlöndorff d’après la pièce de Cyril Gély, dans lequel on peut noter la magistrale interprétation des deux acteurs principaux, André Dussollier et Niels Arestrup.

Salué par l’ensemble de la critique, ce long métrage, qualifié à tort d’ « historique », met en scène dans un huis-clos qui relève de la pure fiction le général Dietrich Von Choltitz, qui s’apprêterait à faire sauter la ville de Paris sur ordre d’Adolph Hitler et Raoul Nordling, un consul suédois, qui tente de l’en dissuader, toute une nuit durant, du 24 au 25 août 1944, à l’hôtel Meurice.

Pure fiction en effet car si ces deux personnages ont bien existé et eu un rôle important à la veille de la libération de Paris et si le décor est effectivement conforme à la réalité de l’époque, de nombreux protagonistes de l’Histoire ont été « gommés ». Ce film, en dépit de sa qualité artistique ne sert en rien la vérité historique, il la déforme ! Le présenter comme un outil pédagogique, comme l’ont fait, non pas son réalisateur, ni les acteurs, mais de nombreux commentateurs, est une preuve d’ignorance qui pourrait confiner à une certaine forme de révisionnisme quant à ce qu’à été la Résistance durant la seconde guerre mondiale.

On a pu récemment déplorer l’absence criante de communistes dans la liste des résistants choisis pour faire leur entrée prochaine au Panthéon. On n’ose imaginer que la publicité autour de l’extrême personnalisation de l’Histoire qui transparait dans le film « Diplomatie » fasse partie du dispositif de la bataille idéologique en cours pour effacer des mémoires l’unité populaire, la force progressiste du mouvement syndical et la puissance fédératrice des communistes qui se sont déployées durant cet épisode de la seconde guerre mondiale.

La libération de Paris ne s’est en effet pas décidée dans les salons d’un grand Hôtel parisien mais dans les rues de la capitale, par des centaines d’hommes et de femmes, pour certains au prix de leur vie, sous la direction du grand résistant communiste le colonel Rol-Tanguy.

La libération de Paris ne s’est en effet pas décidée dans les salons d’un grand Hôtel parisien mais dans les rues de la capitale, par des centaines d’hommes et de femmes, pour certains au prix de leur vie, sous la direction du grand résistant communiste le colonel Rol-Tanguy.

Rappelons les faits : la Libération de Paris a débuté le 10 août 1944 avec la grève des cheminots. Le 15 août, la CGT appelle à la grève générale. Plusieurs corps d’administration y répondent. La grève des agents de police apporte un soutien armé à l’insurrection.

L’état-major FFI est installé en sous-sol place Denfert-Rochereau. Le 17 août, l’état major de la résistance parisienne appelle à la « lutte décisive». Le 19 août, la préfecture de police est prise par les policiers résistants et Rol-Tanguy les harangue au milieu de la cour d’honneur. Puis il réalise dans les journées du 20 au 24 août une manœuvre générale libérant les 9/10eme de la capitale. Avant l’entrée des troupes du général Leclerc dans la capitale le 25 août, la libération de Paris aura causé la mort de 76 soldats de la 2eme division blindée ainsi que de 901 résistants des FFI et de 3.200 Allemands (12.800 soldats allemands sont aussi faits prisonniers). Il faut aussi avoir en mémoire le massacre de 35 garçons et filles, dont certains appartenaient aux Jeunesses communistes, qui, emportés par leur désir de combattre, ont été piégés par un agent allemand qui les a livrés, dans la nuit du 16 au 17 août, à la Gestapo qui les a abattus sauvagement dès leur arrivée, près de la cascade du bois de Boulogne.

De ces faits, il n’est nullement question dans « Diplomatie » !

Par ailleurs, si Raoul Nordling, dont le rôle principal a été de sauver des prisonniers politiques en leur évitant d’être tués ou déportés, a effectivement rencontré Choltitz, c’était toujours avec un traducteur car il ne parlait pas allemand et Von Choltitz, pas le français. De plus, le Suédois a été victime d’une crise cardiaque le 22 août, et on l’imagine mal capable de tenir une conversation de plusieurs heures. Surtout, des témoignages concordants ont rapportés que la décision du général était prise depuis sa rencontre avec Hitler, dont il avait constaté la folie.

Nul critique ou journaliste sérieux ne devrait ignorer ou faire ignorer ces faits, d’ailleurs très bien rendus dans un autre film, l’excellent « Paris Brûle-t-il ? », de René Clément, sorti en 1966. La fiction ne doit pas effacer la vérité et la réalité historique : le rôle historique du peuple.

17:45 Publié dans Actualité, Cinéma, Culture, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diplomatie, histoire, paris, libération |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2014

L'histoire extraordinaire d'Esteban "El Rojo", 103 ans!

Les chroniques de Jean Ortiz. Portrait de ce républicain espagnol, arrêté en France par les Allemands en 1940 et déporté à Mauthausen.

Les chroniques de Jean Ortiz. Portrait de ce républicain espagnol, arrêté en France par les Allemands en 1940 et déporté à Mauthausen.

Esteban "El Rojo", de Toledo aux Corbières et : 103 ans ! "Et toute sa tête!"

Esteban n'est pas né pour être martyr ni pour porter la couronne. San Esteban fut l'un des premiers martyrs chrétiens pour être allé contre la religion officielle de l'époque. Esteban Pérez a 103 ans, et il paye toujours ses timbres désormais au PCF, après le PCE. Il est né à Portillo de Toledo, le 26 décembre 1910. Il a passé sa vie aller à l'encontre des puissants, des exploiteurs, des fascistes.

Après cette vie "de película", il passe une retraite bouillonnante à Monséret dans l'Aude, dans les Corbières que chante si bien Claude Marti. Au mur du salon: le portrait de "la Pasionaria". Histoire d'une passion. Esteban naît dans une famille d'ouvriers agricoles miséreux. Pour survivre, le père braconne, et vit dans la montagne. Il ne rentre que pour vendre le gibier. La famille part ensuite pour Madrid, le baluchon à l'épaule, en quête de pitance plus substantielle. Le petit Esteban y devient vendeur de rue: tresses d'ail, billets de tombola pour le "petit train de la "suerte", etc. L'école, dit-il, "je n'ai jamais su par où on y entrait".

Douceur même

Esteban est la douceur même. Ce Républicain espagnol a acquis en travaillant à Billancourt un pittoresque accent métissé de titi parisiol. Il se déplace avec parcimonie, des gestes calmes, la nuque dégarnie, avec la sérénité de ceux qui sont en accord avec eux-mêmes.

Lorsque les militaires fascistes se soulèvent, en juillet 1936, il s'engage à Madrid dans une "Brigade de surveillance" destinée à connaître les faits et gestes de l'ennemi. Puis, il se retrouve intégré à la légendaire 15ème Brigade Internationale (anglo-saxonne) : 4 bataillons internationaux et 2 espagnols, avec quelques combattants français et belges dans le "bataillon 6 février" (dont le commandant Gabriel Fort, père de l'ami José).

Mort de faim

"Docteur ès tranchées". Sa femme reste seule, et son fils meurt de faim en 1941, à 4 ans, alors que le père est au front. Blessé à Teruel, il redoublera d'ardeur jusqu'au passage de l'Ebre en août 1938. Il le traverse deux fois. Ensuite, c'est l'itinéraire de la défaite, la "Retirada", le passage en France par la Junquera le 6 février 1939.

Sur le front de Madrid, il a connu la Pasionaria, et s'est même tatoué un portrait de Dolores sur l'avant bras. Et il en est fier. Il a adhéré au PCE en 1935, et depuis, il n'a jamais changé de carte. Parcours de camp en camp: Barcarès, Saint Cyprien, Argelès, la géographie du mépris et de la relégation. Il en sort par le biais de la 17ème Compagnie de Travailleurs Etrangers, expédié dans le nord pour édifier l'illusoire ligne Maginot.

Matricule 5042 à Mauthausen

Le 4 mai 1940, il tombe aux mains des Allemands à Dunkerque et devient un prisonnier de guerre "apatride" car le gouvernement franquiste ne reconnaît pas les exilés. Franco a même demandé que ce terme soit supprimé du dictionnaire de la Real Academia. Le 31 décembre 1940: Mauthausen. Il devient le matricule 5042, au cœur de l'inhumain, de l'indicible. Il fut sauvé par un médecin tchèque. Emmuré plusieurs jours dans une cellule, c'est à nouveau un gardien thèque qui lui porte secours.

Tout au long de ces années d'espoir, de combats titanesques, de cauchemars, il écrit , lui l'illettré, des poèmes à sa femme Maria. Le camp central est libéré par les détenus décharnés le 5 mai 1945. On connaît le rôle qu'y jouèrent les Républicains espagnols, dont plusieurs milliers périrent dans cet univers cauchemardesque.

- Deux de ses poèmes:

15:14 Publié dans Espagne, Libération, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2ème guerre mondiale, déportation, jean ortiz, guerre d'espagne, chroniques vénézuéliennes, mauthausen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |