14/05/2018

15 MAI 1948 - La Nakba - (la catastrophe)

La Nakba, la catastrophe palestinienne qui désigne les massacres, les expulsions et l’exode subis entre 1947 et 1951 qui ont précédé et accompagné la proclamation de l’État d’Israël.

"La Nakba (catastrophe) n’est pas un évènement, mais un processus qui continue aujourd’hui : l’expulsion des Palestiniens de leur terre.

L'exode palestinien de 1948 fait référence à l'exode de la population arabe palestinienne qui se produisit pendant la guerre israélo-arabe de 1948. L'événement est commémoré dans la mémoire collective palestinienne en tant que Nakba « désastre » ou « catastrophe »).

Durant cette guerre, approximativement 700 000 Arabes palestiniens fuient de leurs villes et villages. Ils se voient de manière générale refuser le droit au retour à la suite du refus d'Israël d'appliquer les accords de paix.

Le 11 décembre 1948 dans sa résolution 194 l’assemblée générale de l’ONU décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible ...

Approximativement 400 villages arabes sont abandonnés, évacués ou détruits. Leurs descendants sont aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés palestiniens.

Approximativement 400 villages arabes sont abandonnés, évacués ou détruits. Leurs descendants sont aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés palestiniens.

Le 15 mai 1948, la Palestine est rayée des cartes au lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël que la communauté internationale s’est empressée de reconnaître.

Dans les mois qui ont précédé et suivi ce jour funeste, des centaines de villes et villages palestiniens furent détruits par les forces armées sionistes, forçant deux tiers de la population palestinienne à prendre la route de l’exil.

La Nakba (catastrophe) palestinienne n’est pas juste une période révolue, c’est une entreprise systématique de déracinement des Palestiniens de leur terre et de répression pour les priver de toute expression politique propre.

La colonisation est continue en Cisjordanie et l’épuration ethnique se poursuit à Jérusalem ou dans le Naqab (Néguev).

Elle se poursuit avec le blocus inhumain et des bombardements que les habitants de Gaza subissent depuis plusieurs années.

Le mur qui défigure la Palestine, prive les Palestiniens de leurs terres et participant à la ghettoïsation de régions entières.

Plusieurs générations se sont succédées, mais la mémoire palestinienne n’en reste pas moins vive, et la jeunesse palestinienne est aujourd’hui marquée dans sa chair et dans son sang par un désir de résistance, de retour et de libération.

12:53 Publié dans Guerre, Monde, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nakba, palestine, israël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2018

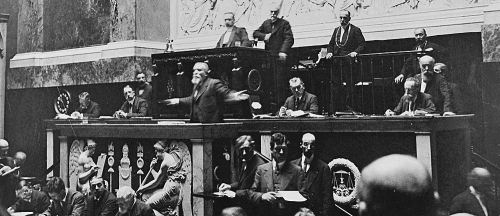

DIMINUER LE NOMBRE DE PARLEMENTAIRES, C’EST DIMINUER LE PARLEMENT

Par André Vallini, ancien ministre

Parmi les réformes constitutionnelles annoncées, celle qui semble recueillir le plus d’approbation populaire est la réduction du nombre de parlementaires. Ce n’est pas étonnant tant l’antiparlementarisme est ancré dans notre pays : c’est à cause de lui que le bonapartisme a prospéré à deux reprises, que le boulangisme a failli emporter la République en1889, que les ligues factieuses l’ont ébranlée en 1934, ou que la vague poujadiste a déferlé à l’Assemblée nationale en 1956.

Il n’y a donc rien de nouveau dans ce nouvel accès de fièvre hexagonale, a fortiori quand la mise en cause du Parlement vient cette fois du sommet de l’Etat, et prend appui sur le populisme qui touche désormais l’ensemble du continent européen.

Il est à cet égard révélateur que l’exécutif, légitimement avide de succès électoral, envisage cette réforme par la voie constitutionnelle alors que rien ne l’y oblige puisqu’une loi organique suffirait. Et plus révélateur encore qu’il envisage de recourir au référendum puisque cette réforme vise en réalité à magnifier le peuple au détriment de ses représentants.Deux questions méritent pourtant d’être posées : y a-t-il en France trop de parlementaires et quelles seraient les conséquences de leur diminution ?

IL N’Y A PAS PLUS DE PARLEMENTAIRES EN FRANCE QU’AILLEURS

La France ne compte pas plus de parlementaires que les autres démocraties comparables : avec 925 députés et sénateurs pour 67 millions d’habitants, elle compte un parlementaire pour 73.000 habitants, ce qui nous situe dans la moyenne des démocraties comparables : Allemagne, Espagne, Israël, Italie, Japon, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suisse... La comparaison avec les Etats-Unis n’est pas pertinente puisqu’outre-Atlantique, l’Etat fédéral coexiste avec des Etats fédérés, chaque État étant doté de son propre parlement.

Un député français représente donc aujourd’hui 116.000 habitants, soit exactement le même nombre qu’un élu du Bundestag allemand. En Italie, on compte un député pour 97.000 habitants et un pour 101.500 habitants au Royaume-Uni.

Si l’Assemblée nationale était réduite d’un tiers comme c’est envisagé, chaque député représenterait environ 173.000 Français, soit près de deux fois plus que son collègue italien et une fois et demi plus que son collègue allemand.

En outre, depuis 1962, le nombre de parlementaires (députés et sénateurs) est passé de 756 à 925, soit une hausse inférieure à la croissance démographique : en 1962 un parlementaire représentait 62.167 habitants, il y en avait un pour 67.400 habitants en 1973, un pour 69.524 habitants en 2008 et un pour 73.000 habitants aujourd’hui.

LES ENSEIGNEMENTS DE L’HISTOIRE Pour une population inférieure à 30 millions et avec un suffrage censitaire et masculin, les Assemblées de la Révolution étaient nombreuses : la Constituante de 1789 comptait 1145 membres, la Législative de 1791 et la Convention de 1793 en comptaient 745. Sous le Directoire et le Consulat, si on reste dans le même ordre de grandeur, c’est en passant au bicamérisme : 500 députés au Conseil des Cinq-Cents et 250 au Conseil des Anciens.

Sous l’Empire, le Corps législatif tombe à 300 membres (plus une centaine de membres au Sénat) et pendant les Cent-Jours, quand Napoléon veut libéraliser les institutions, il augmente la Chambre des représentants à 629 membres. A l’inverse, quand Louis XVIII rétablit la monarchie en 1815, la Chambre des Députés ne compte plus que 400 membres.

Plus libérale, la Monarchie de Juillet élargit le cens, abaisse de 30 à 25 ans l’âge requis pour voter, double le corps électoral et elle augmente le nombre des députés à 459.

En 1848, avec l’instauration du suffrage universel, l’Assemblée nationale constituante est deux fois plus nombreuse : 900 membres et l’année suivante, l’Assemblée nationale législative en compte 705.

Le Coup d’Etat de 1851 suspend la vie parlementaire qui reprend timidement, avec un Corps législatif de 261 membres en 1852 et monte à 283 à partir de 1863, quand Napoléon III veut libéraliser le régime impérial.

Nouvelle expansion démocratique en 1871 avec l’Assemblée de Bordeaux qui compte 675 membres et à partir de 1875 à l’âge d’or du parlementarisme, on retrouve un nombre de parlementaires supérieur à 800 : plus de 500 députés (545 en 1881, 613 en 1932, 615 en 1936) et 300 sénateurs en 1876. En 1940, Pétain suspend toute vie parlementaire puis sous la IVème République, il y a 629 députés en 1951 et 594 en 1956. Leur nombre tombe à 576 en 1958 puis à 485 après la décolonisation qui fait disparaître des sièges outre-mer. On remonte à 491 sièges en 1981 et à 577 en 1986.

L’histoire montre donc que chaque fois que la démocratie a progressé, le nombre de parlementaires a été augmenté. Et inversement, chaque fois que l’Exécutif a voulu réduire le rôle du Parlement, il a réduit le nombre de parlementaires. LES DANGERS D’UN PARLEMENT DIMINUÉ

Diminuer le nombre de parlementaires ne les rendra pas plus efficaces, au contraire. Sans même évoquer le problème de la représentation équitable des territoires, quelle que soit leur densité démographique, des parlementaires moins nombreux auront en effet plus de difficulté à assurer leur fonction de contrôle de l’exécutif, qui est au moins aussi importante que leur fonction législative, a fortiori dans le cadre du parlementarisme rationalisé de la Vème République.

Les gouvernements de demain, quels qu’ils soient, n’auront en effet qu’à se féliciter d’un parlement affaibli numériquement et il en va de même, et peut être plus encore, pour la haute fonction publique et singulièrement les administrations centrales, au premier rang desquelles les directions de Bercy : un vrai parlementaire se doit en effet d’être un empêcheur d’administrer en rond et il est le plus souvent perçu comme tel par les ministres et surtout les hauts fonctionnaires.

Il est par conséquent évident que moins il y a de députés ou de sénateurs demandant compte aux agents publics de leur administration, mieux cette administration se porte. Dans ces conditions, qu’il s’agisse des missions d’information, des commissions d’enquête, ou des délégations parlementaires, ou qu’il s’agisse des rapporteurs budgétaires, ils seront en effet moins nombreux et l’administration sera la dernière à s’en lamenter. L’argument est fallacieux qui consiste à prétendre que des parlementaires moins nombreux seront mieux dotés et plus efficaces : il n’est en effet pas nécessaire de diminuer leur nombre pour attribuer plus de moyens d’action et de contrôle aux parlementaires.

Et plus fallacieux encore l’argument du fameux coût financier des parlementaires : ni plus ni moins élevé qu’ailleurs, il est à comparer aux moyens considérables et infiniment plus coûteux pour le contribuable qui sont ceux des administrations et autres organismes publics au niveau national, dont il n’est pas inutile de mentionner aussi que les salaires de leurs hauts dirigeants sont sans rapport avec l’indemnité parlementaire.

Diminuer le nombre de députés et de sénateurs aboutira donc à affaiblir numériquement mais aussi politiquement la représentation du peuple par ses élus. C’est un choix lourd de signification que la démagogie actuellement en vogue risque d’empêcher les citoyens d’apprécier avec clairvoyance.

14:55 Publié dans Monde, Occupation, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parlement, députés, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

15/11/2017

EVRY 16 NOVEMBRE 1943 ARRESTATION DE MISSAK MANOUCHIAN ET DE JOSEPH EPSTEIN

Cet évènement est en fait l’épisode terminal de trois filatures.

La première avait visé, en janvier 1943, l’organisation politique de la jeunesse juive et le filet s’était refermé le 18 mars sur 57 jeunes gens qui furent déportés. Parmi eux, le futur syndicaliste, Henri Krasucki.

Une deuxième filature aboutira, en juin 1944 à l’arrestation de la plupart des membres du 2 ème détachement de la FTP-MOI, dit aussi détachement juif. Sur plus de 150 militants filés, 71 seront arrêtés et eux aussi en grande partie déportés.

Quant à la troisième filature, qui s’acheva ici-même, elle sera le fait de la Brigade spéciale et durera cent jours pour permettre l’arrestation de 68 militants de la FTP-MOI sous la forme d’un vaste coup de filet.

Missak et Joseph se retrouvaient chaque mardi pour échanger des informations et la police le savait.

Ce mardi 16 novembre, le commissaire Barrachin est en personne sur le terrain, assisté de quatre inspecteurs.

Ils suivent Missak depuis la gare de Lyon et descendent tout comme lui à la petite gare d’Evry-Petit-Bourg. Quand Joseph aperçoit Missak, il commence à marcher en direction de la Seine. Ils se suivent à une cinquantaine de mètres. Joseph est convaincu d’être filé.

Il descend toutefois sur la berge, grasse et détrempée en ce mois de novembre, et Missak le suit. Lorsqu’il aperçoit les policiers, Joseph se met à courir. L’inspecteur Chouffot tire alors à plusieurs reprises et finit par le neutraliser en le menottant, malgré une forte résistance. Et c’est bientôt le tour Missak : il ne fera pas usage du 6.35 qu’il cachait dans son manteau et se rendra à la 2 ème sommation.

Les 68 personnes arrêtées seront remises par les policiers français aux autorités d’occupation. 45 d’entre elles seront déportées en Allemagne. Pour les autres, un procès se tiendra le 16 février 1944 devant une cour martiale.

Les 22 participants seront condamnés à mort et fusillés le 21 février au Mont Valérien. Joseph Epstein le sera à son tour le 11 avril.

La seule femme du groupe, Olga Bancic, sera quant à elle déportée en Allemagne où elle subira la décapitation le 10 mai 1944.

Avant d’être fusillés, certains militants de la FTP-MOI purent écrire une courte missive à leur famille.

En voici quelques extraits pour le moins émouvants :

«Je voudrais que mon fils ait une belle instruction». Celestino Alfonso, fusillé à 28 ans.

«Il n’est rien de plus beau que de mourir pour la France». Georges Cloarec fusillé à 21 ans.

«Je n’ai jamais manqué de rien et vous avez toujours été pour moi le Paradis, c’est pourquoi j’ai sacrifié ma vie…j’embrasse tout Argenteuil du commencement à la fin…envoie le bonjour et l’adieu à tout le Red Star». Rino Delle Negra, fusillé à 21 ans.

«Vous ne devez pas vous attrister mais être gais au contraire, car pour vous viennent les lendemains qui chantent». Thomas Elek, fusillé à 19 ans.

«Je vous écris ces derniers mots de ma main pour vous dire mes adieux à la vie que je voulais plus belle qu’elle n’a été». Maurice Fingercwejg, fusillé à 21 ans.

«Je m’étais engagé dans l’armée de la libération et je meurs quand la victoire éclate…Je garde le maillot de papa pour que le froid ne me fasse pas trembler ». Spartaco Fontano, fusillé à 22 ans.

«Je n’ai pas peur de mourir. Je trouve quand même que c’est un peu trop tôt. Comme cadeau d’anniversaire, c’est réussi, n’est-ce pas ?...Vive la France. Léon Goldberg, fusillé à 20 ans.

«Jusqu’au dernier moment, je me conduirai comme il convient à un ouvrier juif;». Szlomo Grzywacz, fusillé à 35 ans.

«Je meurs pour la Liberté». Stanislas Kubacki, fusillé à 36 ans.

«J’aime tout le monde et vive la vie». Marcel Rayman, fusillé à 21 ans.

«Je meurs en soldat de la Libération et en Français patriote…Vive la France». Roger Rouxel, fusillé à 19 ans.

«Les derniers trois jours après ma condamnation, j’ai été avec deux jeunes Français ensemble et j’ai appris à aimer le France davantage». Willy Szapiro, fusillé à 34 ans.

«Bientôt la vie sera plus belle ». Robert Witchitz, fusillé à 20 ans.

«Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la Liberté et de la Paix de demain». Missak Manouchian, fusillé à 38 ans.

Il y aura bien sûr aussi les poignants écrits de Missak à son épouse Mélinée et la si belle lettre de Joseph à son petit garçon.

Lettre d'Olga Bancic, décapitée à l’âge de 32 ans destinée à sa fille «Ma chère petite fille, mon cher petit amour, ta mère écrit la dernière lettre, ma chère petite, demain à 6 heures, le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour, ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n’auras plus à souffrir. Sois fière de ta mère, mon petit amour. J’ai toujours ton image devant moi. Je vais croire que tu verras ton père, j’ai l’espérance que lui aura un autre sort. Dis-lui que j’ai toujours pensé à lui comme à toi. Je vous aime de tout mon cœur. Tous les deux vous m’êtes chers. Ma chère enfant, ton père est, pour toi, une mère aussi. Il t’aime beaucoup. Tu ne sentiras pas le manque de ta mère. Ma chère enfant, je finis ma lettre avec l’espérance que tu seras heureuse pour toute ta vie avec ton père, avec tout le monde. Je vous embrasse de tout mon cœur, beaucoup, beaucoup. Adieu mon amour. Ta mère.»

Jacques Longuet Historien d'Evry

12:56 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manouchian, arrestation, evry |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |