29/08/2017

Le destin de Lise et Artur London est indéfectiblement lié à l’histoire du 20ème siècle

Humanite.fr

Par Catherine Vieu-Charier, Adjointe à la Maire de Paris chargée des questions relatives à la mémoire et au monde combattant et Nicolas Bonnet Oulaldj, Président du groupe Communiste-Front de gauche au Conseil de Paris.

Alors que nous commémorons le 73ème anniversaire de La libération de Paris, la ville va rendre hommage à Lise et Artur London en baptisant une place à leurs noms dans le 12ème arrondissement, Porte de Charenton.

Alors que nous commémorons le 73ème anniversaire de La libération de Paris, la ville va rendre hommage à Lise et Artur London en baptisant une place à leurs noms dans le 12ème arrondissement, Porte de Charenton.

11:08 Publié dans Biographie, Libération, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lise london, biographie, paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2016

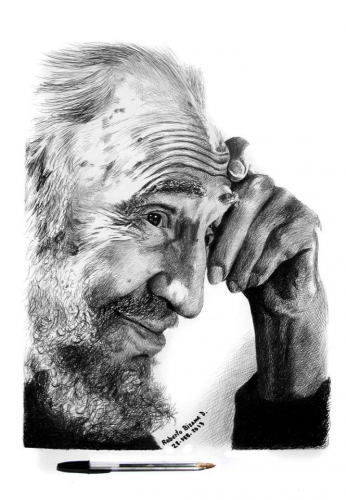

Fidel Castro. De l'école jésuite à la révolution marxiste

Jean Ortiz, Humanité Dimanche

La mythification, comme la guerre idéologique, déforme toujours l’itinéraire complexe du leader cubain. Pour beaucoup, ce « communiste souterrain » aurait caché son jeu pour « trahir la révolution ». L’hypothèse ne résiste pas à l’analyse historique. L’étude de la jeunesse du « Comandante », né il y a 90 ans en août 1926, s’avère incontournable pour déceler à la fois la cohérence et les contradictions de ses engagements, pour comprendre comment Castro est devenu Fidel...

La mythification, comme la guerre idéologique, déforme toujours l’itinéraire complexe du leader cubain. Pour beaucoup, ce « communiste souterrain » aurait caché son jeu pour « trahir la révolution ». L’hypothèse ne résiste pas à l’analyse historique. L’étude de la jeunesse du « Comandante », né il y a 90 ans en août 1926, s’avère incontournable pour déceler à la fois la cohérence et les contradictions de ses engagements, pour comprendre comment Castro est devenu Fidel...

Il avait tout pour être un « héritier » ; il est un transfuge de sa classe. Fidel Alejandro Castro Ruz naît hors mariage, le 13 août 1926. Ce troisième fils d’un père espagnol, Angel, venu combattre les partisans de l’indépendance de l’île, et de sa servante cubaine, Lina Ruz, épouse illégitime, a tout pour devenir lui-même un oligarque, un grand propriétaire terrien comme papa, à Birán, actuelle province de Holguín. Dix mille hectares. Ils seront en partie confisqués par la révolution, puis « cédés » par la famille Castro.

Le garnement joue dans les dépendances de la « finca » avec les fils des paysans pauvres qui triment sans répit pour son père (300 familles). Le solide gaillard se rend vite compte que ses copains vivent misérablement, sont maltraités ; les relations avec le patriarche, sa brute de père, se tendent. Castro confiera à Ignacio Ramonet qu’il devint révolutionnaire à partir précisément de cet environnement d’enfance. Doué, le jeune Castro étudie, comme tous les fils de bonne famille, chez les Jésuites, d’abord à Santiago, ensuite au collège Belén à La Havane. Ses maîtres l’éveillent, dirait-on aujourd’hui, à la citoyenneté.

À l’automne 1945, il s’inscrit à la fac de droit de La Havane. Rebelle sans cause précise, il fait le coup de poing et de feu contre les bandes d’ultras. Il se politise à grande vitesse, acquiert une conscience révolutionnaire et prend souvent la parole dans le patio ou sur les escaliers de l’université. Le 6 novembre 1947, il y proclame une sorte de programme patriotique ; la frustration d’une pseudo-indépendance nationale, de surcroît tardive (1899), le hante. Le jeune étudiant marche en tête des manifestations contre le gouvernement corrompu et « vendu » de Grau San Martin. Dans ce chaudron idéologique, il lit Marx et se familiarise avec ses idées. Faire la révolution. Orateur hors pair, il milite à la puissante Fédération des étudiants universitaires (FEU), et se fait rapidement connaître, à tel point que « trois ans plus tard, il sera déjà un homme politique en vue à Cuba. À La Havane, Castro était déjà Fidel » (1).

Castro s’engage dans la vie publique en 1947 ; il rejoint le très anticommuniste, petit-bourgeois et populiste Parti du peuple cubain (PPC), plus connu sous le nom de Parti orthodoxe. Son leader, Eduardo Chibas, au programme social progressiste, dénonce la corruption et jouit d’une grande popularité. Chaque semaine, il s’adresse aux Cubains dans une émission à Radio CMQ. Fidel reste « orthodoxe » pendant huit ans, y compris après le suicide en direct à la radio, en 1951, du charismatique Chibas, destiné à « réveiller » le peuple. En 1948, présent à Bogota pour un congrès étudiant, Castro participe au Bogotazo, le soulèvement populaire provoqué par l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, candidat « libéral » favori aux élections à venir. De retour à Cuba, candidat du PPC à la députation, le jeune juriste semble promis à une carrière politique chez les « orthodoxes ».

Le coup d’État militaire de Fulgencio Batista, pour le compte de Washington, le 10 mars 1952, à trois mois d’élections que le PPC allait sûrement gagner, modifie toute la donne. Bogota, La Havane, l’intervention des États-Unis renforcent Castro dans son anti-impérialisme. Dès l’installation de la sanglante dictature (20 000 morts entre mars 1952 et décembre 1958), Castro part en guerre contre elle. La voie électorale se ferme. Peu à peu, il s’oriente vers une stratégie insurrectionnelle, de guerre de guérilla, dans le droit fil de l’histoire cubaine, de l’héritage des deux guerres d’indépendance.

Castro a conscience de prolonger la pensée et l’action du « héros national » José Marti, son inspirateur et modèle mort au combat le 19 mai 1895. À cette époque, Castro est d’abord « martinien », porteur d’un « nationalisme » radical hérité du patrimoine historique cubain, teinté de « socialisme utopique ». Pour José Marti, les États-Unis constituaient déjà, au XIXe siècle, « le pire danger qui menace notre Amérique ». La formation – incomplète – de la nation cubaine, dans ce contexte, acquiert une dimension anti-impérialiste. Le « fidélisme » apparaît alors comme « une synthèse pragmatique, un mélange d’un peu de Marx, de Engels, de Lénine, assez de Che et beaucoup de José Marti » (2). Sur cet « avant 1959 », Castro dira qu’il « avait peut-être deux millions de préjugés petits-bourgeois » (3).

Le 26 juillet 1953, sous les ordres de Castro, 131 jeunes partent à l’assaut de la symbolique forteresse militaire, la caserne de Moncada à Santiago. L’opération, destinée à provoquer un soulèvement populaire, échoue et la petite troupe est décimée : 6 morts au combat, 49 survivants torturés, puis massacrés. L’acharnement des tortionnaires et le courage inouï de ces jeunes confèrent à l’action un impact national, émotionnel et politique considérable. Le Parti socialiste populaire (PSP, communiste) qualifie, lui, l’assaut de « tentative de putsch aventuriste ». Le PSP traîne une réputation entachée de collaboration depuis le gouvernement de Front populaire avec Batista, dans lequel il eut deux ministres de 1942 à 1944.

Le 16 octobre 1953, Fidel Castro, avocat, assume lui-même sa défense lors du procès des assaillants. Sa célèbre plaidoirie-programme devient historique sous le titre « L’histoire m’acquittera ». Durant deux heures, l’accusé défend une cause collective et s’attribue le rôle d’accusateur, accable le tyran, démonte les mécanismes néocolonialistes d’exploitation, de domination, plaide pour un « gouvernement révolutionnaire », se pose en héritier de José Marti, qu’il qualifie d’« auteur intellectuel de l’assaut à la Moncada ». Il avance des réformes sociales inspirées du programme réformiste « orthodoxe », en appelle à saint Thomas d’Aquin pour légitimer le droit du peuple à démettre un tyran (4). Le discours, improvisé, est reconstitué et circule clandestinement. Il vaut à son auteur une large reconnaissance politique, notamment celle, unanime, de la communauté intellectuelle.

Castro, plus populaire que jamais, écope de 15 ans de prison. Un fort mouvement populaire arrache une loi d’amnistie et obtient, au bout de 21,5 mois, la libération de celui qui, pour les Cubains et bien au-delà, est désormais « Fidel ». En août 1955, il publie le premier manifeste du Mouvement du 26 juillet (mouvement créé après l’assaut) : réforme agraire, industrialisation, rétablissement de la Constitution de 1940, construction de logements, baisse des loyers, réformes économiques et sociales progressistes, nationalisation des services publics…

La répression oblige, en janvier 1956, Fidel et les militants les plus marqués à émigrer au Mexique. Ils y préparent une expédition armée pour renverser Batista. Au Mexique, il se définit comme « un marxiste en pensée », ce que contestera implicitement le Che. Dans une lettre de la Sierra à René Ramos Latour (Daniel), dirigeant « santiaguero » du Mouvement du 26 juillet, datée du 14 décembre 1957, Che écrit : « J’ai considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche. »

Le 2 décembre 1956, sur le « Granma », un vieux rafiot exigu, 82 hommes embarquent pour « libérer Cuba ». Une traversée infernale de 7 jours et un débarquement catastrophique sur la côte orientale. Repéré par l’armée, le petit groupe est quasiment anéanti. Fidel, une nouvelle fois, et son frère Raul, s’en sortent. Ils parviennent à gagner la Sierra Maestra et mettent en place la guerre de guérilla.

C’est autour de cette Armée rebelle (fidéliste), le vecteur le plus révolutionnaire, le moins anticommuniste, que se forge une sorte de front antidictatorial, scellé au mois de juillet 1957 par le manifeste de la Sierra, puis par le pacte de Caracas (juillet 1958). En régime de monoculture en crise, les couches rurales se sont prolétarisées, la petite-bourgeoisie s’est radicalisée ; la classe ouvrière n’a pas « dirigé » le processus mais lui a servi de base. Les préjugés anticommunistes freinent. Le Mouvement du 26 juillet lui-même voit l’Armée rebelle, selon Fidel, « comme des agitateurs ». En mai 1958, il déclare au journaliste nord-américain Jules Dubois : « Je n’ai jamais été et ne suis pas communiste. Si je l’étais, je serais suffisamment courageux pour le proclamer » (5).

La guerre de guérilla dure 25 mois ; 300 guérilleros affrontent 12 000 soldats. L’opération militaire de Batista (« Fin de Fidel ») tourne à la débâcle. Le 8 janvier 1959, en pleine guerre froide, Fidel et sa légende entrent dans La Havane, acclamés par une « marée humaine » (6). Fidel le fédérateur, le libérateur, symbole de nation.

Le 16 avril 1961, à La Havane, la foule se presse aux obsèques des victimes des raids aériens ennemis. Les bombardements de la CIA clouent au sol la petite aviation cubaine, tandis que se prépare l’invasion de la baie des Cochons par 1 400 exilés mercenaires, écrasés en 66 heures. Dans son discours des funérailles, Fidel appelle à défendre « notre révolution socialiste ». Il a attendu deux ans et demi après la victoire de l’Armée rebelle pour se réclamer du socialisme. Le long mûrissement du leader, l’expérience, vécue, de la nature de l’impérialisme, l’évolution des conditions objectives et subjectives, les enjeux et problèmes de l’époque ont « radicalisé » Fidel. En devenant communiste, il a contribué à son tour à radicaliser le processus révolutionnaire. L’agression des États-Unis a accéléré cette interaction dialectique. La révolution répond à chaque mesure hostile de Washington par l’approfondissement des changements. Un exemple : la loi 851 du 6 juillet 1960 réplique à la suppression de la quote-part d’importation de sucre cubain par la nationalisation des propriétés et des banques nord-américaines à Cuba.

Lorsque Kennedy impose le blocus total de l’île, l’aide de l’Union soviétique permet à Cuba de tenir. Y avait-il une alternative aux liens avec l’URSS, à l’entrée en 1972 dans le Comecon ? Ils lui offrent les moyens d’un développement social, éducatif, sanitaire, remarquable, mais ne remettent pas en cause la monoculture. Cuba est désormais réserve sucrière du « camp socialiste ». En 1991, Fidel déclare : « Nous avions déifié l’Union soviétique. » Il porte désormais un regard critique sur une période ambivalente.

Les discours politiciens sur « la trahison » de Fidel ou sur son « communisme souterrain », son « machiavélisme », relèvent de la propagande et occultent l’évolution fascinante du « Comandante » Fidel.

09:03 Publié dans Biographie, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fidel castro, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2014

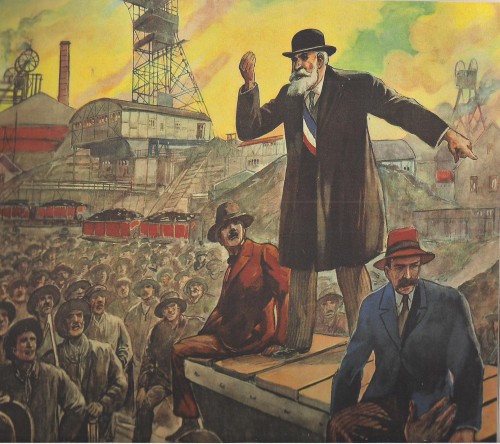

JEAN JAURES : L'HOMME !

Homme politique francais philosophe, historien et théoricien socialiste fut l'une des grandes figures du courant socialiste francais. Né a Castres (Tarn) en 1859, issu de la moyenne bourgeoisie, il fut un brillant élève, et échappa rapidement à la condition paysanne et provinciale, tout en restant attaché à sa région d'origine.

A 20 ans il éprouva une grande admiration pour Léon Gambetta et Jules Ferry. En 1885, il entra à l'Assemblée Nationale. A partir de 1893, il épousa pleinement la carrière politique en devenant député de la ville minière de Carmaux, siège qu' il conserva jusqu'à sa mort, sauf entre 1898 et 1902. Il adhéra alors au parti ouvrier francais et lutta pour l'unité du mouvement socialiste.

En 1898, il prit position pour la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus et s'opposa à de nombreuses reprises à Jules Guesde. C'est ainsi qu' il soutien la partition du parti socialiste.

En 1904,il fonda le journal "L' Humanité". L' année suivante, il fut l'un des principaux artisans de la fusion des deux partis socialistes français qui donnèrent naissance à la S.F.I.O (Section Française de l'Internationale Ouvrière).

A partir de 1906, il s'efforça de faire progresser, par de là l'unité socialiste, l'unité ouvrière avec la C.G.T et fut à l'origine du rapprochement entre les partis et les syndicats.Mais les contraintes imposées par le régime parlementaire et l' influence grandissante du capitalise l'amenèrent à penser que seule une Internationale Ouvrière bien organisée serait capable de résister à la mainmise du capital sur l'économie mondiale et aux dangers que cette compétition faisait courir la paix.

Formation d’un militant

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Jaurès est né à Castres dans le Tarn, aux confins du Massif central et du Midi languedocien. Le département est essentiellement rural, comme presque tout le sud-ouest de la France : une majorité de petits paysans y vivent, soumis en fait à quelques familles royalistes ou bonapartistes – les Reille, les de Solages.

Dans les villes, une moyenne bourgeoisie, généralement catholique et peu portée au socialisme, à laquelle appartiennent les grands-parents de Jaurès, fournit les cadres de la société : il y a même des amiraux dans sa famille.

Initié à la langue occitane et à la vie des champs, brillant élève, il échappe bientôt à la condition paysanne et provinciale, sans jamais se dégager vraiment du Midi : il sera professeur à Albi, puis à la faculté des lettres de Toulouse et représentera à la Chambre le département du Tarn.

L’évolution d’un intellectuelBoursier, il est reçu premier à l’Ecole normale supérieure en 1878 et passe l’agrégation de philosophie en 1881.

Sa culture, essentiellement littéraire et classique, l’apparente à ses condisciples : beaucoup resteront ses amis jusqu’à sa mort. La vie politique exerce sur lui un attrait irrésistible : dans les années 1880, il admire Gambetta et Ferry.

En 1885, le « canard » se jette à l’eau et entre à la Chambre comme député centre gauche du Tarn. Mais le milieu parlementaire, médiocre, sans idéal, sans perspective, le déprime, l’éloigne de tout désir de se commettre avec la bourgeoisie pour faire carrière.

Battu aux élections de 1889, il se consacre pendant trois ans à la rédaction de ses thèses de philosophie. La préparation de sa thèse secondaire, en latin (De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel), sur les origines du socialisme allemand, l’amène à lire Hegel, Fichte, les socialistes prémarxistes, à aborder Lassalle et Marx. Il médite longuement, sans encore s’engager.

Sa thèse principale sur « la réalité du monde sensible », apparemment sans relation avec la vie publique, en constitue en fait, pour une grande part, le substrat philosophique : la politique sera aussi pour lui la médiation de la métaphysique dans le monde.

La découverte du prolétariat

Le prolétariat n’est guère présent à Castres. En 1885, sa première campagne électorale conduit Jaurès à Carmaux, ville de verriers et de mineurs récemment venus de la campagne et soumis au bon vouloir du marquis de Solages qui administre la mine et représente la ville au Parlement.

En 1892, Jaurès comprend la signification de la lutte des classes en défendant les mineurs en grève qui protestent contre le renvoi de leur maire et responsable syndical, Jean-Baptiste Calvignac. Élu député de l’arrondissement en janvier 1893, Jaurès restera jusqu’à sa mort – sauf entre 1898 et 1902 – le député des mineurs et des paysans de Carmaux, c’est-à-dire, comme le montre l’analyse des votes, l’élu du prolétariat ouvrier de la ville et de ses environs.

Il en prend la responsabilité entière : soutien quotidien des revendications ouvrières, participation aux manifestations syndicales et politiques locales, campagnes électorales, toujours difficiles, au cours desquelles il arrive que sa vie soit en danger.Il a découvert la lutte des classes et reste convaincu que, dans une société déchirée par la propriété privée, le prolétariat n’est pas seulement une victime mais la force décisive pour toute transformation sociale, celle qui, en créant les bases du socialisme, réconciliera les hommes entre eux et en eux.

Au tournant du siècle.

Les nouvelles responsabilités nationales

Les écrits et les actes de Jaurès, entre 1893 et 1898, expriment une foi très vive, presque messianique, dans l’imminence de la révolution, foi qu’il partage avec la grande majorité des socialistes français, en particulier avec les guesdistes, sur le programme desquels, sans adhérer à leur parti, il a été élu député.

Cependant, la reprise de l’expansion économique, la contre-attaque de la bourgeoisie opportuniste avec Casimir-Perier, Méline, Charles Dupuy, la découverte, pendant l’affaire Dreyfus, à laquelle il se consacre entièrement en 1898-1899, de la puissance de l’appareil d’État – armée, justice – l’amènent à une vue plus proche du réel : sans rien renier du socialisme, il faut d’abord consolider la République et travailler à l’unité.

L’unité socialiste

Réaliser l’unité, ce n’est pas seulement créer une force politique nouvelle indispensable pour la lutte, c’est aussi répondre à l’unité de nature du prolétariat : sur ce plan, Jaurès, si souvent maltraité par les marxistes français et allemands, si vivement critiqué par Engels et Rosa Luxemburg, et si étrange aux yeux de Lénine, est profondément marxiste.Seule d’ailleurs, pense-t-il, l’unité socialiste permettra à la classe ouvrière de pratiquer une large politique d’alliances, de regrouper autour d’elle la paysannerie en difficulté et les intellectuels que leurs origines sociales n’empêchent pas d’être accessibles à la nécessité de renouveler profondément la pensée traditionnelle.

Mais l’unité ne peut se faire que dans et par la République, car, « sans la République, le socialisme est impuissant, et sans le socialisme, la République est vide ».

Nécessité qui lui paraît liée en France à la grande tradition de 1789-1793 : il s’en fait l’historien dans l’Histoire socialiste de la Révolution française (1901-1904), histoire marxiste, nationale en même temps que républicaine.

La mise en œuvre de l’unité est difficile : le morcellement du socialisme français n’est pas le résultat du hasard ni de la seule mauvaise volonté des hommes.

De 1899 à 1904, Jaurès est littéralement déchiré entre les exigences de la « défense républicaine » et celles du socialisme révolutionnaire : il choisit la première comme une étape nécessaire, et devient le « saint Jean Bouche d’Or » du bloc des gauches.

Bientôt les appels de la base et de l’Internationale, la conscience que la politique du bloc a épuisé ses effets, les débuts de la tension diplomatique européenne et les espoirs nés de la première révolution russe le poussent à mettre à nouveau au premier plan « le beau soleil de l’unité socialiste ». Celle-ci se réalise en avril 1905.

Jaurès, la S.F.I.O. et la C.G.T.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

La constitution de la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale ouvrière) confère à Jaurès de nouvelles responsabilités nationales, non qu’il en soit le leader incontesté : jusqu’en 1908 au moins, et même, à bien des égards, jusqu’en 1912, les diverses tendances luttent entre elles et Jaurès, malgré L’Humanité fondée en avril 1904 et dont il a gardé la direction, est souvent récusé, dans l’appareil du parti surtout.

Peu à peu, il consolide son influence, s’appuyant largement sur l’immense popularité que ses dons oratoires, sa compétence en tout domaine, son courage et son total dévouement lui valent dans les masses populaires.

Meetings à Paris et en province, activité parlementaire harassante, direction du journal.

Allié souvent au vieux communard Édouard Vaillant, tant respecté dans la fédération de la Seine du parti, il tente d’amener le socialisme français à assumer ses responsabilités nationales et internationales.

Il s’agit d’abord pour lui de faire progresser, par-delà l’unité socialiste, l’unité ouvrière avec la C.G.T. (Confédération générale du travail). Jaurès a été le principal artisan du rapprochement entre le parti et les syndicats car il approuve la C.G.T. de ne pas se confiner dans les luttes corporatives.

En France, comme il le dit en 1912 au congrès de Lyon, le capitalisme n’est pas assez fort pour que « la pensée prolétarienne agisse pour ainsi dire par sa propre masse. [...] Nous aurons besoin que, dans notre classe ouvrière, plus dispersée, plus mêlée de paysannerie plus ou moins conservatrice, de petite bourgeoisie et de petite paysannerie [...] circule la force du vieil idéal révolutionnaire qui a sauvé la France. »

Ce grand parlementaire est souvent plus révolutionnaire que la plupart de ses camarades guesdistes. Il est vrai que l’effritement du régime des partis traditionnels l’accable : de 1906 à 1914, du côté de Georges Clemenceau comme du côté d’Aristide Briand, l’influence du capitalisme pénètre la démocratie parlementaire de telle façon qu’elle se disloque et que, dans ses cadres, se meuvent maintenant, victorieux, les adversaires du progrès.

D’autant plus lourdes lui apparaissent les responsabilités du socialisme et les siennes propres.Une dimension internationale Pour assumer ces responsabilités, Jaurès ne voit que l’Internationale. Certes elle n’a pas à dicter leur conduite aux partis nationaux, mais à ses yeux elle est plus qu’un club de discussion, « une force intermittente et superficielle ».

Il lui faut mobiliser l’opinion publique et proposer des règles, des moyens d’action. Seule, en effet, pense-t-il, la classe ouvrière, internationalement organisée, peut mettre un terme au processus de dégradation dont l’histoire contemporaine porte témoignage.

Que les militaires, au Maroc, fassent haïr le nom de la France, que les radicaux attachés au monde des affaires laissent s’opérer le rapt d’immenses terres en Tunisie, ou maintiennent au Vietnam des monopoles écrasants pour les indigènes, que les civilisations les plus belles en Asie, en Afrique soient ignorées, voire méprisées par ceux qui devraient être les porteurs de l’universalisme du XVIIIe siècle, Jaurès s’en désespère, mais considère tous ces problèmes comme internationaux.« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » ; la guerre peut jaillir des gouffres coloniaux, la politique des blocs peut déboucher sur le massacre, la pratique de l’arbitrage peut échouer.

Nul, jusqu’à la fin de 1912 au moins, jusqu’au congrès de Bâle, et sans doute jusqu’en 1914, n’a vécu aussi dramatiquement l’approche de la guerre, et c’est du côté du mouvement ouvrier qu’il a cherché l’appui décisif.

De congrès en congrès, auprès du Bureau socialiste international dans l’intervalle, il tente d’obtenir de l’Internationale le vote de motions précisant les moyens à employer pour empêcher la guerre. L’opposition de la social-démocratie allemande fait échouer au congrès de Stuttgart (1907), puis au congrès de Copenhague (1910) l’appel à la grève générale ouvrière contre la guerre.

Jaurès savait bien d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pédagogie à long terme plus que d’une pratique immédiatement efficace.Il meurt en plein échec : la démocratie politique, loin de s’épanouir en démocratie sociale, s’est altérée en France, la colonisation est devenue une affaire Dreyfus permanente, les forces de paix ont été battues. Mais le socialisme a vécu unifié quelques brèves années, les sectes se sont désectarisées, l’action de masse s’est développée. On se réclame toujours de Jaurès.

Innombrables sont les questions qui se posent et qui portent moins sur les faits, encore mal connus pourtant, que sur l’interprétation qu’on en donne ou sur des intentions supposées. Par exemple, qu’eût fait Jaurès en août 1914 ?

Sa mort au moment du choix décisif laisse planer finalement le mystère sur son orientation.

Certains invoquent son profond patriotisme – si sensible dans son livre-testament, L’Armée nouvelle – et la confiance qu’il garda jusqu’à la fin dans les nations libérales pour conclure qu’il eût, sans aucun doute, rallié l’Union sacrée.

D’autres soulignent la sévérité avec laquelle il jugeait depuis des années la politique de la France et de la Russie et son attachement presque pathétique à l’Internationale pour penser que la vague d’Union sacrée l’eût peut-être épargné, ou en tout cas, qu’il fût vite devenu « minoritaire ». Qu’eût-il fait enfin devant la Révolution russe ? Questions évidemment vaines, mais qui montrent l’influence qu’eut l’homme.

D’autre part, la grande amitié qui liait le jeune disciple qu’était Péguy au maître déjà mûr, Jaurès, débouche en quelques années, du côté de Péguy, sur la rupture et la haine, sur l’appel à l’échafaud. Conflit personnel et passionné : deux philosophies, deux tempéraments sont face à face.

L’historien doit s’efforcer de mieux saisir, à travers ce débat, ce que furent, après 1900, la crise du dreyfusisme et la montée du nationalisme, et ce que signifiait aussi le combat mené par Jaurès. Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Il faut également aborder le problème du réformisme de Jaurès. Le mot d’abord est obscur : pour certains, « réformiste » veut dire « qui révise Marx ». Le vocable est alors inadéquat : Jaurès ne se réclama jamais exclusivement de Marx, et n’entreprit pas de le réviser d’une manière systématique. Au contraire, dans une conférence célèbre prononcée en 1900, il défendait contre Bernstein la théorie marxiste de la valeur.

Pour d’autres, qualifier Jaurès de réformiste, c’est mettre l’accent sur son « socialisme démocratique » – dont la S.F.I.O. après la scission se considérera comme l’héritière – ou sur le « socialisme des intellectuels » dont il aurait été le porte-parole.

À quoi d’autres répondent en soulignant l’importance des concepts de parti et de prolétariat pour Jaurès et en mettant en évidence ce que sa pratique eut souvent de révolutionnaire.

Enfin, Jaurès est-il le dernier socialiste du XIXe siècle ou le premier du XXe ? Par son optimisme évident, sa croyance au progrès et aux valeurs humanistes, son ardent républicanisme, il appartient incontestablement au siècle finissant. Par sa mélancolie secrète, sa confiance passionnée dans le peuple, l’originalité prémonitoire de son œuvre historique et la vitalité sans relâche de son militantisme, il est déjà un homme de notre temps.

Article paru daans l'encyclopédie Universalis

11:31 Publié dans Biographie, L'Humanité, Première guerre mondiale, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaures, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |