24/08/2025

Du 20 au 25 août 1914, 40 000 soldats français sont tués et 100 000 au total pour ce mois d’août. Les jours le plus meurtriers de toute l’histoire de France, les jours dont la France n’a jamais voulu se souvenir

27 000 soldats français tués le 22 août 1914. Le jour le plus meurtrier de toute l’histoire de France, le jour dont la France n’a jamais voulu se souvenir. Le 22 août doit être chaque année un grand jour de mémoire, le jour le plus con.

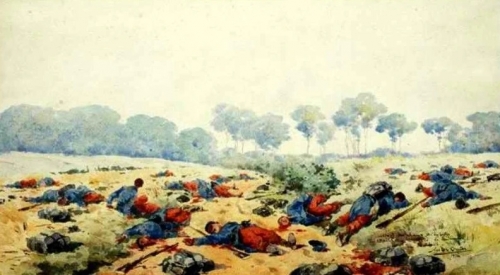

Sur un front de 400 kilomètres, de la Belgique à la Lorraine, les soldats français avec leurs fusils ringards et leurs pantalons rouge garance sont fauchés et hachés par l’artillerie allemande. 27 000 sont tués dans la seule journée du 22 août 1914, dont 7 000 pour la seule bataille du village de Rossignol, dans les Ardennes belges. Charleroi, Morhange, Rossignol sont les lieux des pires défaites françaises.

Au total, en cinq jours, du 20 au 25 août 1914, 40 000 soldats français sont tués et 100 000 au total pour ce mois d’août.

En quelques jours, l’armée allemande s’approprie tout le bassin minier de la Sambre et de la Lorraine, ce qui lui permettra de l’exploiter à son profit pour la fabrication de ses armements, au détriment de la France, jusqu’en 1918. Cette hécatombe est connue des historiens et des habitants de ces régions, mais la France n’a jamais voulu s’en souvenir. Pourtant les grands discours et les appels au devoir de mémoire ne manquent pas. Emmanuel Macron s’en est fait une spécialité, sauf pour ce jour-là. Aucun responsable, ni l’état-major, ni le gouvernement n’ont été mis en cause. Le général Joffre, commandant en chef, responsable majeur de cette tuerie, est devenu maréchal.

De l’histoire ancienne ? Des barbaries révolues ? Pas vraiment si l’on regarde aujourd’hui côté Ukraine. Les deux adversaires et leurs soutiens sont discrets sur l’hécatombe en cours qui fait la joie des marchands de canon et de leurs actionnaires. Une étude récente estime à 1,4 million le total des tués et blessés depuis le 24 février 2022 (Center of Strategic and International Studies, juin 2025 : 1 million côté russe, dont 250 000 tués. 400 000 côté ukrainien dont 60 000 à 100 000 tués. Sans parler des 6 millions de réfugiés et des pertes matérielles considérables). Une sanglante hécatombe pour gagner parfois 50 mètres par jour, repris le lendemain, tout à fait comparable à la bataille de la Somme en 1916 avec son million de victimes et ses 450 000 morts en pure perte en quatre mois et demi. 19 240 soldats britanniques furent tués dans la première journée, le premier juillet 1916, un joli score mais c’est la France qui reste glorieusement en tête avec son record du 22 août 2014. Même si la guerre en Ukraine n’a pas dit son dernier mot, ni tué son dernier môme.

La fabrique de l’opinion s’appuie sur ces dissimulations silencieuses. Les élites et les brutes gallonées ont toujours su faire du passé table rase pour le réécrire à leur façon, les collaborateurs empressés ne manquent pas. Bien que l’histoire du 22 août 1914 soit documentée et qu’elle soit connue localement, la France n’a jamais voulu se souvenir de cette journée portée disparue.

Chaque année, en France, en Belgique, en Allemagne et à travers le monde, par des célébrations, des débats, des recherches, des réflexions, il faut faire du 22 août « le jour le plus con ».

11:42 Publié dans Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 22 aout 1914 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/07/2025

Il y a 50 ans Apollo-Soyouz, la poignée de main dans les étoiles

Le 17 juillet 1975, en pleine guerre froide, un Américain et un Soviétique se serrent la main à 220 km d’altitude. Cette rencontre historique entre les commandants des missions Apollo et Soyouz inaugure un bref moment de coopération entre l’Est et l’Ouest. Cinquante ans plus tard, alors que le programme de l’ISS marque le pas, il faut mesurer la portée d’un tel évènement.

Une mission plus politique que technique

La compétition dans l’espace était l’une des formes de cet affrontement idéologique. Les Soviétiques avaient remporté la première manche avec le premier satellite (Spoutnik) en 1957, le premier vol d’un homme dans l’espace avec Youri Gagarine en 1961 ou la première sortie extravéhiculaire d’Alexeï Leonov en 1965. Les Américains avaient pris leur revanche et atteint les premiers la Lune en 1969 avec les premiers pas de Neil Armstrong (Apollo XI).

Avec la détente, les deux grands voulurent prouver qu’il était aussi possible de travailler pacifiquement. À l’été 1975, les astronautes américains Stafford, Brand et Slayton rejoignaient en orbite les cosmonautes soviétiques Leonov et Kubasov, grâce à un module d’amarrage permettant le contact entre deux vaisseaux jusqu’alors incompatibles. Le message était clair : même dans les cieux, il était possible de coopérer. Pour les peuples, ce geste symbolique offrait un espoir d’un monde moins divisé.

Le symbole d’un espoir commun

Cette poignée de main entre Leonov et Stafford fut longuement mise en scène, traduite dans les deux langues, filmée et retransmise sur toute la planète. Elle représentait une vision pacifiste de la conquête spatiale, à rebours de la logique de compétition. Bien que les tensions entre les États-Unis et l’URSS aient vite repris après 1975, la mission Apollo-Soyouz a semé les graines d’une collaboration durable, qui mènera à la Station spatiale internationale (ISS) dans les années 2000, la guerre froide s’étant achevée.

Avec une volonté de rendre compatible les systèmes d’amarrages, l’ISS est équipée de colliers d’amarrage multiples. Ce rêve d’une humanité unie dans l’exploration scientifique a animé pendant deux décennies une coopération fragile, mais réelle. Comme pour l’exploration de l’Antarctique, c’est une volonté multilatérale qui anima les concepteurs de l’ISS.

De la station commune à la fracture

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine a replongé la coopération spatiale dans l’incertitude. Au-delà, la fébrilité des États-Unis, en perte de vitesse face aux BRICS et particulièrement face à la Chine, remet tout en cause. Si les Soyouz russes continuent de participer aux opérations de l’ISS, les tensions politiques rendent toute collaboration difficile. Washington se tourne vers d’autres projets spatiaux avec Elon Musk, Moscou annonce vouloir construire sa propre station comme la Chine le fait actuellement, et Washington se tourne vers de nouveaux partenaires. Cinquante ans après Apollo-Soyouz, l’espace redevient un terrain de rivalités.

Pourtant, à l’heure des défis planétaires - climat, paix, ressources, intelligence artificielle - le souvenir de cette poignée de main dans les étoiles nous rappelle que le dialogue reste possible, même quand tout semble nous opposer.

par Stéphane Bailanger pour Liberté Actus

11:47 Publié dans Actualité, Etats Unis, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : appolo soyouz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2025

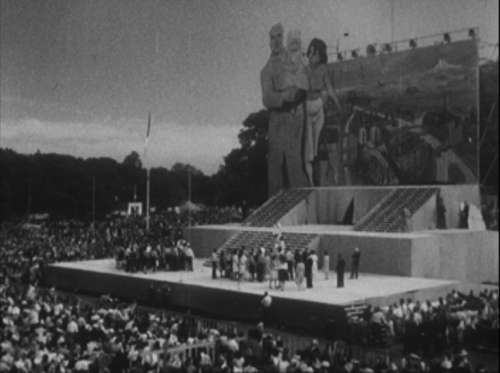

Fête de l’Humanité 1945 : le goût de la liberté et de la paix retrouvées

Interdite durant l’Occupation, la Fête de l’Humanité rouvre ses portes le 2 septembre 1945. Près d’un million de participants vont y savourer la paix retrouvée. Le journal célèbre sa republication au grand jour et le PCF, au cœur de la « bataille de la production », démontre sa puissance militante, à quelques semaines d’un scrutin décisif pour l’avenir politique du pays., l'Humanité

11:17 Publié dans L'Humanité, Libération | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |