C’était il y a 63 ans.

Contexte et déroulement des événements du 8 février

Le drame s’est déroulé le 8 février 1962 à Paris, dans un contexte de tensions exacerbées liées à la guerre d’Algérie (1854-1962). À cette époque, la répression des Algériens en France est particulièrement violente, comme ce fut le cas un an auparavant, alimentée par les actes de l’OAS (l’Organisation de l’armée secrète) qui regroupe des fanatiques de l’Algérie française. Les jours précédents, une série d’attentats avait fait des blessés graves, à l’image de celui visant le ministre André Malraux et qui avait défiguré une fillette de 4 ans.

Ce jour-là, un appel à manifester est lancé par le Comité de liaison des organisations anticolonialistes et des travailleurs algériens, visant à dénoncer les violences policières et à exprimer la solidarité avec le peuple algérien. La manifestation attire des milliers de participants à l’appel du Parti communiste, de la CGT et d’autres organisations. Cependant, les autorités, sous le commandement du préfet de police Maurice Papon, décident de réprimer violemment cette mobilisation interdite au titre de l’état d’urgence en vigueur depuis 1961 (à la suite du putsch raté des généraux à Alger).

Cinq cortèges de manifestants se dirigent vers La Bastille. La police, équipée de matraques et de grenades lacrymogènes, intervient de manière brutale pour disperser les manifestants. La situation dégénère et les forces de l’ordre commencent à pourchasser les manifestants. Les tensions montent alors que des personnes tentent de se réfugier dans la station de métro Charonne fermée par des grilles, ce qui conduit à une bousculade meurtrière.

Conséquences et héritage de la répression

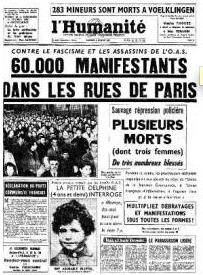

Le bilan de cette journée est tragique. On relèvera 8 morts, dont 3 femmes et un jeune apprenti de 15 ans. Un homme décèdera huit semaines plus tard des séquelles de ses blessures. À l’exception d’une victime, tous sont syndiqués à la CGT et membres du PCF. Les autorités tentent de minimiser l’ampleur des événements, mais la brutalité de la répression suscite une indignation au sein de la population et des médias.

L’affaire de Charonne devient un symbole des abus du pouvoir. Elle soulève des questions sur la légitimité de la violence policière sous le pouvoir gaulliste et sur le rôle de Maurice Papon, anticommuniste notoire qui sera rattrapé en 1981 par l’histoire pour sa participation à la déportation des juifs lorsqu’il était secrétaire général de la préfecture de Bordeaux et condamné en 1997 pour complicité de crime contre l’humanité.

Pour l’historien Pierre Vidal-Naquet, décédé en 2006, « c’est le comble de l’absurde. On a du mal à comprendre cette violence de la police alors que le gouvernement est en pleine négociation avec les Algériens (…) Et pourtant, ce fut une répression d’État ; sans doute le gouvernement voulait montrer son autorité et n’avait pas intérêt à ce que les communistes fassent démonstration de force. » Le massacre sera suivi, le 13 février, par un rassemblement de milliers de personnes pour les obsèques des victimes. Leur mémoire est ravivée chaque année par diverses organisations, dont la CGT et le PCF.

del.icio.us

del.icio.us Imprimer

Imprimer

Digg

Digg

Élisabeth en Bavière a toujours été très investie. «Reine infirmière» durant la Grande Guerre, elle a beaucoup appuyé Albert Ier, multipliant les voyages, et soutenu les sciences (présente à l’ouverture du tombeau de Toutânkhamon, 1923) et les arts (cf. Concours Reine Élisabeth).

Élisabeth en Bavière a toujours été très investie. «Reine infirmière» durant la Grande Guerre, elle a beaucoup appuyé Albert Ier, multipliant les voyages, et soutenu les sciences (présente à l’ouverture du tombeau de Toutânkhamon, 1923) et les arts (cf. Concours Reine Élisabeth).