22/10/2016

Vietnam: l’agent orange, une bombe à retardement

Par Marie Dousset, GeopolisFTV

De 1964 à 1973, pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont déversé sur ce pays 80 millions de litres d’un puissant herbicide, l’agent «orange». Près de 40 ans plus tard, ce produit continue à intoxiquer la population. Alors que les USA refusent toujours de reconnaître leur responsabilité, la Corée du Sud vient de condamner les fabricants du produit.1973, Paris, France.

Phan Dinh Khai, qui représente la République démocratique du Vietnam, et Henry Kissinger, alors secrétaire d’Etat américain, signent les accords de paix mettant fin à dix ans de guerre entre leurs deux pays. Ainsi s’achève la guerre du Vietnam.

2013, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam. À l’hôpital de Tu Du, un «Village de la Paix» accueille près de 60 enfants souffrant de lourds handicaps et malformations, séquelles de l'agent orange dont ont été victimes leurs parents. La plupart d’entre eux sont orphelins ou ont été abandonnés à la naissance. Onze autres villages de la sorte existent dans tout le pays et près de 40 ans après la fin de la guerre, les conséquences du conflit marquent encore cruellement les familles vietnamiennes.

Un herbicide meurtrier

Entre 1965 et 1973, les avions de l’US Air Force ont largué 80 millions de litres de l'agent orange au-dessus du pays. Ce puissant défoliant contenait une substance particulièrement toxique appelée dioxine. Il s'agissait d’éliminer la végétation dans laquelle se cachaient les combattants du Vietcong.

Mais l’agent orange n’a pas fait qu’anéantir la végétation, il a aussi eu des impacts considérables sur les populations. Il a provoqué des malformations congénitales, des cancers ainsi que des maladies du système nerveux. Durant la guerre, entre deux et cinq millions de personnes ont été directement affectées par les épandages de ce produit chimique. Pourtant, les pensionnaires des «Villages de la Paix» sont tous nés après guerre. Ils appartiennent à la deuxième et troisième génération victimes du terrible herbicide.

Le refus américain de l'indemnisation

Le 3 février 1994, le président Bill Clinton lève l’embargo instauré à la fin de la guerre par les Etats-Unis contre le Vietnam. Mais parmi les conditions posées par le gouvernement américain à cette décision figure le refus de toutes réparations de guerre.

«Le gouvernement est très prudent par rapport à la reconnaissance de problèmes qui pourraient être assimilés par d’autres nations à ce que l’on pourrait appeler des crimes de guerre», estime Chuck Searcy, ancien combattant au Vietnam et membre de l’association américaine Veterans For Peace (Vétérans pour la paix).

Cette réticence à indemniser les victimes se manifeste également dans l'attitude des tribunaux aux Etats-Unis. En 2005, la justice américaine a rejeté la plainte d'une association vietnamienne contre les entreprises qui ont produit l’agent orange pour le Pentagone pendant la guerre, dont Monsanto et Dow Chemicals. Pour les juges, l’herbicide n’était alors pas un poison, selon le droit international, et il n’y avait donc pas d’interdiction à utiliser ce produit. Les industriels américains viennent pourtant d'être condamnés en Corée du Sud à indemniser trente-neuf anciens combattants de la guerre du Vietnam, victimes du défoliant.

Toute la chaîne alimentaire touchée

Les Etats-Unis ne peuvent pourtant pas ignorer la dangerosité de l’agent orange et de la dioxine qu’il contient. En 1949, déjà, l’explosion d’un produit contenant de la dioxine a lieu dans une usine de Monsanto. Elle provoque une maladie défigurante chez 228 ouvriers. Vingt ans plus tard, en pleine guerre du Vietnam, un de ses composants est interdit aux Etats-Unis. Le président américain de l'époque, Richard Nixon, suspend alors l’emploi du défoliant. Et aujourd'hui, les autorités indemnisent les vétérans de l'armée américaine intoxiqués par l’herbicide.

Au Vietnam, la question reste d'actualité. Dans un rapport publié en août 2011, la société environnementale canadienne Hatfield Consultants constate une «haute contamination à la dioxine du sol et des sédiments» autour de la base aérienne de Biên Hoa, à 30 kilomètres d’Hô Chi Minh-Ville, l'ex-Saïgon. L'étude précise que «l’élevage de tilapia (une espèce de poisson) et autres espèces de poissons et d’animaux aquatiques comme les canards et les mollusques doit être immédiatement arrêté». Pourtant, des pêcheurs continuent de travailler dans plusieurs lacs et rivières toujours contaminés à l’agent orange. Ils vendent ensuite le produit de leur pêche sur les marchés. Toute la chaîne alimentaire est ainsi touchée.

Le 9 août 2012, pour la première fois, Etats-Unis et Vietnam lancent ensemble des opérations de décontamination de l'herbicide sur l'un des sites les plus touchés du pays: l’ancienne base américaine de Danang. D’un budget total de 43 millions de dollars (34,8 millions d’euros) et financées en majorité par les Américains, les opérations devraient durer quatre ans. Washington a par ailleurs versé, depuis 1989, près de 54 millions de dollars pour aider les Vietnamiens handicapés, «quelle que soit la cause» de leur handicap. Pas question pour la Maison Blanche de reconnaître une quelconque responsabilité. L’aide est purement «humanitaire»…

20:33 Publié dans Actualité, Guerre, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : viet nam, la guerre orange |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2016

La guerre froide et le stalinisme

Frédérick Genevée Historien, L'Humanité

Dans les années 1950, le monde apparaît binaire. À la force du communisme à l’Est s’oppose un Ouest en crise. C’est la période du stalinisme, mais aussi de la répression maccarthyste.

Le 16 janvier 1953, la une de l’Humanité, organe central du Parti communiste français, nous plonge dans le communisme de guerre froide et le stalinisme. Tout y est et tout s’articule. On y apprend ainsi que Staline est présenté aux élections du soviet de Moscou, que dans le même pays des médecins ont été arrêtés pour avoir attenté à la vie de dirigeants soviétiques, c’est le début du fameux complot dit « des blouses blanches ». Plusieurs dizaines de médecins soviétiques dont le médecin personnel de Staline sont arrêtés. La répression s’abat sur eux en mêlant critique du sionisme et campagne antisémite. Ils ne devront leur survie qu’à la mort du dictateur peu de temps après, en mars de la même année.

En ce début 1953, la vision communiste du monde semble binaire. À la force du communisme qui se construit à l’Est s’oppose un Ouest en crise. La première page du journal met ainsi en exergue une grande photographie de Mao entouré de jeunes pionniers. Le dirigeant chinois est célébré parce qu’il vient d’annoncer la tenue d’élections générales. La seconde photographie est celle d’une délégation de ménagères conduite par le maire de Bagnolet pour protester contre l’impéritie des services préfectoraux du département de la Seine. Le journal annonce aussi que des licenciements sont prévus aux usines Renault.

L’affaire Ethel et Julius Rosenberg atteint son paroxysme

Démocratie d’un côté, crise de l’autre mais aussi répression. Nous sommes au temps où des dirigeants communistes et syndicaux sont envoyés en prison en France car accusés de complot. C’est ainsi le cas d’Alain Le Léap, dirigeant de la CGT : une pétition demandant sa libération a rassemblé 50 000 signatures de mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Plus grave encore, l’affaire Ethel et Julius Rosenberg atteint son paroxysme. Le couple d’Américains, accusé d’espionnage et condamné à mort, doit bientôt être exécuté – ils le seront effectivement en juin de la même année. Les manifestations pour les sauver se multiplient, et l’Humanité rend compte de celle qui vient de se tenir à New York. On s’interroge souvent sur les raisons de l’aveuglement des communistes sur les réalités de l’Union soviétique stalinienne et sur leur solidarité sans faille. Se poser cette unique question ne permet pourtant pas d’y répondre.

Le monde de la guerre froide est un jeu de miroirs qui plonge les militants dans plusieurs « réalités » simultanées. Des informations filtrées leur proviennent de l’Est, mais ils vivent aussi dans un monde où la répression contre leur parti pour fait d’opinion est fréquente. Il est ainsi question dans cette livraison du journal des poursuites contre Jacques Duclos à la suite du célèbre complot des pigeons. Les difficultés de la vie quotidienne ne sont pas non plus pure invention, comme ne l’est pas non plus le retour de la droite aux affaires – René Mayer vient d’être investi avec le soutien des élus du RPF de De Gaulle.

Jacques Duclos tente d’ailleurs une critique générale de la politique économique du nouveau gouvernement qu’il accuse d’être inféodé aux États-Unis. Une véritable relance serait d’ailleurs impossible sans l’affirmation de l’indépendance de la France prisonnière jusque-là du plan Marshall et des dépenses militaires. Il affirme alors qu’un gouvernement français parce que français, c’est-à-dire indépendant, conduirait une tout autre politique et une véritable relance au service du peuple. Cette orientation ne peut qu’avoir l’oreille des militants, huit années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale où s’est joué le sort de la France. Pour comprendre la force du stalinisme, il ne faut jamais omettre cette mémoire de la guerre, ni oublier le rôle joué par l’URSS dans la victoire contre le nazisme.

L’orientation stalinienne et ouvriériste du PCF

Tous ces éléments font système et expliquent le stalinisme à la française, d’autant que la direction du PCF est déstabilisée : Maurice Thorez, malade, est en convalescence en URSS, la direction du PCF est entre les mains de Duclos et d’Auguste Lecœur qui exacerbe l’orientation stalinienne et ouvriériste. Faut-il en déduire que cette conception du monde et de la politique communiste n’était pas empreinte de contradictions ? Le principal titre en ce 16 janvier 1953 porte sur la découverte par les services secrets britanniques d’un complot nazi en Allemagne. Cela ne cadre pourtant pas avec la vision manichéenne qui se dégage des analyses que l’on peut faire de cette époque, celle d’un affrontement entre l’Ouest et l’Est. En effet, si les services britanniques luttent avec efficacité contre des résurgences du nazisme, cela signifie qu’ils ne sont pas que du mauvais côté de la barrière et que la grande alliance antinazie pourrait se reconstituer.

Le PCF n’est pas une secte stalinienne, c’est un grand parti implanté qui a joué un rôle majeur dans la Résistance et dans l’obtention des acquis sociaux qui font l’identité de la France. Il a été moteur dans le rassemblement du Front populaire, de la Résistance, et des luttes anticoloniales ; cela le marque définitivement. Dans les années 1950, malgré la guerre froide, il ne s’agit pas de revenir à l’isolement de la fin des années 1920. Le PCF aurait sombré s’il n’avait été qu’un simple soutien à l’URSS sans lien avec la société française. Bien sûr, cette solidarité sans faille – et son identification totale au camp socialiste – d’un atout est devenue par la suite un obstacle à son développement.

Sa critique globale du stalinisme a été effectivement tardive alors même que des voix se faisaient entendre à l’extérieur et en son sein, surtout après 1956, pour le dégager de ce soutien. Il aurait pu s’y engager plus tôt, mais n’ayons pas non plus à notre tour une vision manichéenne de cette époque.

Dans l’Humanité du 16 janvier 1953 « (…) En même temps que l’indignation contre les médecins terroristes et leurs maîtres américains étreint le cœur des Soviétiques, la nouvelle annonçant que le groupe assassin avait été démasqué est interprétée comme un coup terrible porté aux fauteurs de guerre. Leurs agents qui avaient pour tâche d’amoindrir la capacité de défense de l’URSS en assassinant les chefs militaires soviétiques ont été mis hors d’état de nuire. Leur plan a été détruit. (...) »

18:01 Publié dans Deuxième guerre mondiale, International, L'Humanité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre froide, stalinisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2016

Rwanda. Jean Chatain, un témoin « essentiel »

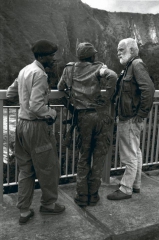

L'envoyé spécial de l'Humanité, Jean Chatain (à droite) avec deux militaires du FPR sur le pont de Rusumo, au Rwanda, en mai 1994, alors qu'il parcourait le pays dévasté. Photo : Collection Jean Chatain

L'envoyé spécial de l'Humanité, Jean Chatain (à droite) avec deux militaires du FPR sur le pont de Rusumo, au Rwanda, en mai 1994, alors qu'il parcourait le pays dévasté. Photo : Collection Jean Chatain

L’envoyé spécial de l’Humanité en 1994 a été entendu comme témoin dans le procès des ex-bourgmestres de Kabarondo accusés de génocide.

De chacune de ses étapes au pays des Mille Collines, dévasté par le génocide, Jean Chatain garde un souvenir net, précis, glaçant. L’insoutenable pestilence de la mort. Les cadavres charriés par la rivière Akagera, devenue torrent des suppliciés. Le regard vide des rescapés, leurs récits cauchemardesques. Notre confrère était le seul reporter occidental basé en dehors de Kigali, au mois d’avril 1994. Il était cité, jeudi dernier, comme témoin dans le procès d’Octavien Ngenzi et Tito Barahira, les deux anciens bourgmestres de Kabarondo, dans le sud-est du Rwanda, qui comparaissent depuis le 10 mai devant la cour d’assises de Paris. Tous deux sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour des massacres de Tutsi dans la préfecture de Kibungo (voir l’édtion du 10 mai 2016).

L’envoyé spécial de l’Humanité arrive au Rwanda à la fin du mois d’avril 1994. Il se déplace à partir de Mulindi, près de la frontière ougandaise. Il sillonne les territoires libérés par le Front patriotique rwandais (FPR) et se rend une fois par semaine à Kampala, pour envoyer ses articles. À Kigali, le gouvernement intérimaire autoproclamé ne peut certes pas dissimuler les massacres aux correspondants étrangers. Mais il s’emploie à en minimiser l’ampleur. « Le pays entier puait la mort », constate au contraire Jean Chatain, pour qui le terme de génocide s’impose très vite.

Depuis Mulindi, il rejoint Kibungo, délivrée une semaine plus tôt par le FPR. Première étape d’une effroyable expédition. Le 30 avril, l’Humanité publie, sous sa plume, le témoignage de l’évêque de Kibungo, Mgr Frédéric Rubwejango. « À l’évêché, nous avions 800 réfugiés. Le 15 avril, ils ont été massacrés devant mes yeux. Au fusil, au gourdin ! Deux jours après, les camions sont arrivés pour emmener les corps », relate-t-il.

Le religieux fait état de chantages à l’argent, « très fréquents ». À ses côtés, un prêtre, l’abbé Papias Mugobokancuro a été « racheté » aux bourreaux. Ce rescapé raconte le massacre de l’église de Kabarondo. Carnage auquel Tito Barahira aurait pris part, selon des témoignages convergents. Bourgmestre au moment des faits, Octavien Ngenzi aurait lui aussi incité la population à participer à l’attaque de ce lieu de culte, lors de l’assaut mené par les forces armées.

À l’issue de l’attaque, il aurait identifié les rescapés aux fins d’élimination des Tutsi, avant de faire ensevelir les cadavres dans une fosse commune aux abords de l’église. En lien avec des militaires et des miliciens des Interahamwe, il aurait participé, selon de nombreux témoignages, à la perquisition de domiciles suspectés d’abriter des Tutsi, contribuant à l’exécution de plusieurs d’entre eux.

Les deux accusés nient en bloc. Octavien Ngenzi se flatte même d’avoir caché des Tutsi. Or, le témoignage de l’abbé Papias Mugobokancuro, recueilli par Jean Chatain, laisse à penser que le bourgmestre faisait commerce de ces prétendus sauvetages : « À Kabarondo, nous avons commencé à recevoir des réfugiés le 8 avril. Vers le 12, il y en avait 1 200 à la paroisse.

Le 13, les gendarmes viennent et tuent. Je tombe entre leurs mains. Ils me battent et me forcent à ouvrir les portes du presbytère. Ils volent, ils pillent, ils cassent. Le 14, je réussis à me réfugier chez le bourgmestre. Je passe cinq jours chez lui, caché sous le lit. Lundi 18, les militaires viennent et transfèrent 50 personnes à Kibungo. Un lieutenant me dit : “Tu sauves ta peau pour 100 000 francs (380 francs français).

Je te donne deux jours.” Je devais donner l’argent au bourgmestre, qui le versait au lieutenant. Mardi, le lieutenant arrive à l’évêché : “Tu montes dans la voiture pour l’exécution ou bien tu donnes l’argent !” Notre économe avait réuni 60 000 francs. Jeudi, il a trouvé les 40 000 francs qui manquaient. » La seule question que se pose encore l’abbé Papias : « Comment s’est effectué le partage entre le bourgmestre et le lieutenant ? Quelle commission a prélevé le premier ? »

Lors de son audition, jeudi dernier, par visioconférence, Jean Chatain insistait sur la solidité de ce récit, « prononcé devant une dizaine de témoins ». Pour les parties civiles, le témoignage de l’envoyé spécial de l’Humanité est « essentiel ». « Jean Chatain était le seul Occidental présent sur les lieux, quelques jours seulement après les massacres dans la préfecture de Kibungo.

Il a recueilli les récits de personnes directement confrontées aux faits », insiste Me Serge Arzalier, l’avocat de l’un des Rwandais qui s’est constitué partie civile dans ce procès. Vingt-deux ans après le génocide, notre confrère, africaniste reconnu, témoin de premier plan, reste hanté par les images du génocide dont il a rapporté toute l’horreur dans les colonnes de l’Humanité.

Il est retourné à Kibungo, un mois après sa première visite. Voilà ce qu’il écrivait, le 13 juin 1994 : « Certes, il n’y a pas de limites dans l’atrocité, mais il y a une sorte de frontière psychologique où, sans que l’on sache exactement pourquoi, les survivants craquent : une horreur dans l’horreur que l’on ne peut supporter et que l’on voudrait cacher à la face du soleil. Dans ce cas précis, elle porte un nom : le cadavre mutilé d’un gosse. »

16:05 Publié dans Guerre, International, L'Humanité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rwanda, chatain, génocide |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |