17/06/2016

Le 16 juin 1976, jour où Hector Pieterson a été tué à Soweto

Pierre Barbancey, L'Humanité

Alors que des dizaines de milliers de lycéens se rassemblent à Soweto pour protester contre la volonté du régime d’apartheid d’imposer l’afrikaans comme langue d’enseignement, la police tire. Le premier à tomber est un jeune de 12 ans. Un mémorial et un musée portent son nom.

Alors que des dizaines de milliers de lycéens se rassemblent à Soweto pour protester contre la volonté du régime d’apartheid d’imposer l’afrikaans comme langue d’enseignement, la police tire. Le premier à tomber est un jeune de 12 ans. Un mémorial et un musée portent son nom.

Quand, le 16 juin 1976, éclate le soulèvement de Soweto, la grande township qui s’étend non loin de Johannesburg, Nelson Mandela est emprisonné depuis quatorze ans. Quatorze longues années pendant lesquelles le régime d’apartheid, mis en place en 1948, a aggravé le sort des populations non blanches et particulièrement celui des Noirs, majoritaires dans le pays. Le 21 mars 1960, déjà, la police d’apartheid s’était distinguée en tuant, dans la township de Sharpeville, 69 Noirs sud-africains qui manifestaient contre la politique des pass, ce passeport intérieur que tout non-Blanc était censé présenter lorsqu’il se déplaçait dans le pays.

La bataille de la langue devenait presque centrale

En 1976, la tension est grande dans l’ensemble du pays. Le Congrès national africain (ANC), le parti de Mandela, multiplie les actions contre le régime ségrégationniste, notamment par le biais de sa branche armée, Umkhonto we Sizwe (ou MK, le « fer de lance de la nation »). Mais dans ces années-là, un autre mouvement créé par Steve Biko, le Mouvement de la conscience noire, prend de l’ampleur. « Le principe de base de la Conscience noire est le rejet par l’homme noir du système de valeurs qui veut faire de lui un étranger dans son propre pays et qui détruit jusqu’à sa dignité humaine », affirmait le leader charismatique du mouvement, en 1976. Quelques années auparavant, en 1971, dans un discours prononcé au Cap, il lançait : « L’arme la plus puissante dans les mains des oppresseurs est la mentalité des opprimés ! » Une autre fois, il expliquait : « Pour commencer, il faut que les Blancs réalisent qu’ils sont seulement humains, pas supérieurs. De même, les Noirs doivent réaliser qu’ils sont aussi humains, pas inférieurs… » Des idées qui avaient imprégné beaucoup de milieux universitaires et lycéens. Le langage africaniste, plus radical malgré sa référence au mouvement américain non violent, avait d’autant plus gagné les consciences que, paradoxalement, l’ANC, se battant pour une Afrique non raciale, apparaissait comme plus enclin au compromis.

Dans cet esprit, la bataille de la langue devenait presque centrale. Le pouvoir décida ainsi que l’afrikaans serait la langue d’enseignement pour les mathématiques, l’arithmétique et les études sociales. L’anglais serait la langue d’enseignement pour les sciences en général et les sujets pratiques (comme la ferronnerie ou la couture). Les langues autochtones ne seraient utilisées dès lors que pour l’enseignement religieux, la musique et la culture physique ! Pour justifier le décret publié en 1974, le vice-ministre de l’Éducation bantou déclarait alors qu’« un homme noir peut avoir à travailler dans une ferme ou dans une usine. Il peut avoir à travailler pour un employeur anglophone ou de langue afrikaans et il doit pouvoir comprendre ses instructions. Pourquoi devrions-nous commencer maintenant à nous quereller à propos de la langue d’enseignement pour les personnes de race noire ? ... Non, je ne les ai pas consultées et je ne vais pas les consulter. J’ai consulté la Constitution de la République d’Afrique du Sud ». Mais le décret passe mal dans les townships. Très mal.

Banderoles et pancartes dénonçent la politique de John Forster

Le 30 avril 1976, les élèves de l’école Thomas Mofolo junior d’Orlando Ouest, un quartier de Soweto (qui signifie SOuth WEst TOwnship), se mettent en grève en ne se rendant plus en cours. Le mouvement s’étend aux autres établissements de la township. Le 13 juin, un comité est constitué, qui appelle à un rassemblement pour le 16 juin.

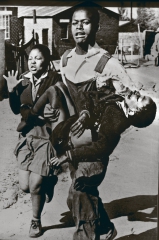

Les élèves sont déterminés. Ils sont près de 20 000, ce jour-là. Des banderoles et des pancartes sont déployées, sur lesquelles on peut lire des inscriptions dénonçant la politique de John Forster, le premier ministre, ou célébrant l’Avanie, le nom que les mouvements africanistes donnaient alors à l’Afrique du Sud. Tout va très vite dégénérer. La police et l’armée de l’apartheid se déploient et tirent. L’un des premiers à tomber est un gamin de 12 ans, Hector Pieterson. Sur la photo, prise par Sam Nzima, on le voit, mourant, dans les bras d’un camarade de classe, Mbuyisa Makhubo, et sa propre sœur, Antoinette (Tiny) qui court à ses côtés. Le premier d’une longue série. Les flics sont comme à la foire. D’autres clichés, pris par Peter Magubane, les montrent, sourire aux lèvres, fiers d’eux. La révolte va s’étendre aux autres townships, comme celle d’Alexandra. Paradoxe, de nombreux jeunes de Soweto gagneront alors la branche armée de l’ANC, encouragés en cela par Joe Slovo, responsable du Parti communiste sud-africain (SACP). Theunis Swanepoel, le chef de la police qui a donné l’ordre de tirer, est mort d’une crise cardiaque, en 1998, à l’âge de 71 ans.

Depuis 1991, l’Organisation de l’unité africaine (OUA, devenue l’Union africaine) a fait de cette journée du 16 juin, la Journée mondiale de l’enfant africain. En Afrique du Sud, elle est considérée comme la Journée de la jeunesse.

L’Apartheid ébranlé

« J’ai vu un enfant tomber. Sous une pluie de balles je me suis précipité et j’ai réalisé le cliché », se souvient Sam Nzima, qui travaillait alors pour un journal de Johannesburg, The World, auteur de la photo où l’on voit Hector Pieterson dans les bras d’un de ses camarades de classe. « C’était une marche pacifique, on a dit aux enfants de se disperser et ils ont commencé à chanter Nkosi Sikelele (l’hymne des mouvements de libération sud-africains – NDLR). La police a reçu l’ordre de tirer. » La désapprobation internationale qui a suivi les événements de Soweto (et la répression sanglante dans le reste du pays) a poussé l’ONU à décréter en 1977 un embargo sur les ventes d’armes à destination de l’Afrique du Sud. La révolte de Soweto aura ébranlé l’apartheid et reste gravée dans la mémoire de l’Afrique du Sud non raciale.

Repères

1924 Mise en place du premier gouvernement nationaliste. L’afrikaans devient langue nationale.

1944 Fondation de la Ligue de jeunesse de l’ANC par Nelson Mandela, Walter Sisulu et Oliver Tambo.

1963 Nelson Mandela est condamné à perpétuité pour terrorisme et les chefs de l’ANC sont emprisonnés ou exilés.

10 mai 1994 Nelson Mandela devient le premier président noir de l’Afrique du Sud.

16:08 Publié dans International, L'Humanité, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique du sud, apartheid, afrikaans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2016

LE DERNIER INTERVIEW DE CHE GUEVERA

RTS / En avril 1964, l'équipe de l'émission Point, conduite par le journaliste Jean Dumur, rencontre Ernesto "Che" Guevara à l'Hôtel Intercontinental, à Genève. Il occupe alors le poste de ministre de l'industrie et se trouve à Genève pour une conférence internationale. C'est pourquoi le "Che" s'exprime en français. A notre connaissance, c'est la seule interview faite en français de Guevara.

Avec décontraction, et dans un français impeccable, "Che" Guevara évoque les questions essentielles de la politique cubaine, notamment les conséquences du blocus américain, le rapprochement avec l'URSS et les perspectives d'une extension de la révolution en Amérique latine.

Mesurons aussi après de cet entretien exceptionnel l'évolution internationale, économique et sociale de Cuba 50 ans après. Isolé en 1964 diplomatiquement et économiquement en Amérique Latine et dans le monde en dehors du camp socialiste de l'époque, elle est reconnue aujourd'hui par la totalité des pays du monde qui ont demandé la fin du blocus qu'elle subit, en dehors d'Israël. Cuba est restée debout et est devenue une référence mondiale dans les domaines de la culture, de la santé, de l'éducation nationale, de la défense de l'environnement et de la démocratie participative de ses habitants à la gestion du pays.

Une année après cette interview, le Che quitte ses fonctions ministérielles pour organiser la guerre révolutionnaire en Amérique latine. Le 8 octobre 1967, il est arrêté par l'armée bolivienne et exécuté le lendemain.

Retrouvez les impressions du reporter qui à fait cette interview:

11:58 Publié dans Biographie, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : che guevara, entretien, cuba, jean dumur |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2015

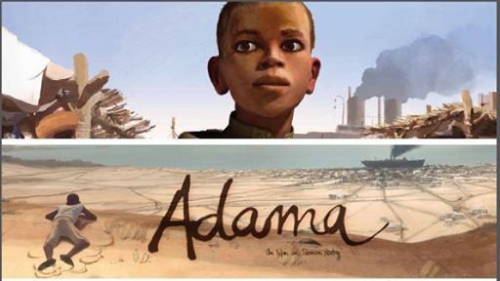

Cinéma : "Adama", un chef-d'oeuvre d'animation en l'honneur des Tirailleurs

À travers l'odyssée du jeune Adama dans l'enfer des tranchées, ce film nous conte l'histoire de ces Africains perdus dans la mémoire de la Grande Guerre.

Rendre compte du sort des tirailleurs sénégalais durant le carnage de la Première Guerre mondiale dans un film d'animation pour grands et surtout pour petits n'est pas une chose aisée. Pour son premier long métrage, entièrement conçu sur l'île de La Réunion par une cinquantaine de personnes pour un budget de quatre millions d'euros, le jeune réalisateur Simon Rouby a su frapper un grand coup. D'ailleurs, son film labellisé par la Mission du Centenaire a déjà participé à une trentaine de festivals aux quatre coins du monde, du Festival international du film d'animation d'Annecy au Children Film Festival Chicago en passant par le Film Africa London.

Ce conte moderne, à mille lieues des blockbusters aseptisés de Disney, reçoit en guest-star le rappeur Oxmo Puccino, qui non seulement prête sa voix à l'un des personnages du film mais a aussi composé le titre phare de la bande originale.

Une intrigue simple et efficace

L'aventure est menée tambour battant par un enfant en 1916. Du haut de ses douze ans, Adama décide seul de braver l'interdit des anciens en quittant son village d'Afrique de l'Ouest à la recherche de son frère aîné Samba.

Ce dernier s'est enfui pour se faire enrôler au sein de l'armée française dans une ville portuaire. Naïf mais obstiné, Adama part au péril de sa vie sur ses traces en France pour tenter de le ramener, car « le village est un endroit encore préservé, surtout aux yeux d'Adama, qui au début du film y vit comme dans un jardin d'Eden et n'a pas conscience de l'avancée inexorable du monde extérieur.

Pourtant, ce monde colonial et guerrier est en marche et le village ne pourra pas rester intact », explique le réalisateur. Sous les yeux enfantins du héros se dévoile la brutalité de l'enrôlement des tirailleurs sénégalais comme la tragédie subie par tous les soldats, blancs ou noirs, dans les tranchées de Verdun. « Si le film peut avoir comme impact de changer notre regard sur notre histoire, d'aider à comprendre que nos destins au Sud comme au Nord sont inexorablement liés, il aura fait œuvre utile », précise-t-il.

Le film s'inspire de la vie d'Abdoulaye N'Diaye

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Dernier survivant de la Force Noire envoyée par la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Abdoulaye N'Diaye allait enfin recevoir la Légion d'honneur en 1998 lors de la célébration des 80 ans de la victoire de 1918.

Hélas, le 11 novembre, veille de la cérémonie d'honneur, Abdoulaye N'Diaye s'est éteint à 104 ans dans son village de Thiowor au nord de Dakar. Par chance, son petit-fils avait pu recueillir juste à temps les confidences de son aïeul, celles d'un homme contraint de quitter son village pour combattre dans un monde étranger. Le petit-fils les rapporta quelque temps plus tard à Julien Lilti, alors étudiant, qui deviendra coauteur du film Hippocrate, long-métrage nominé aux derniers Césars, et qui se rendra compte du potentiel du récit.

10:31 Publié dans Actualité, Colonies, Culture, Guerre, International, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adama, tirailleurs, simon rouby |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |