22/08/2018

Le tabou du viol des femmes pendant la guerre d’Algérie commence à être levé

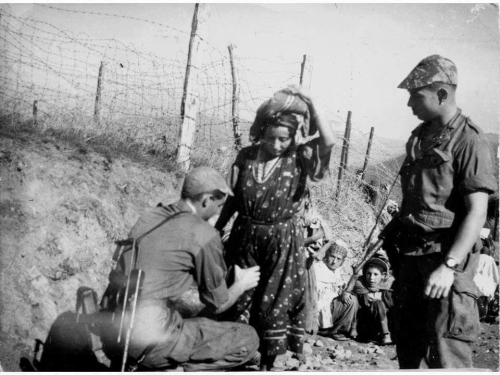

De toutes les exactions commises par l’armée française pendant la guerre d’Algérie, le viol est la plus cachée, la plus obstinément tue depuis quarante ans. Il n’y eut jamais d’ordres explicites de viol, et encore moins d’ordres écrits. Mais, loin d’avoir constitué de simples "dépassements", les viols sur les femmes ont eu un caractère massif en Algérie entre 1954 et 1962.

par Florence Beaugé [Le Monde, 11 octobre 2001]

Les anciens appelés interrogés par "Le Monde" témoignent du caractère massif de l’humiliation des femmes entre 1954 et 1962. Selon l’un d’eux, les détenues subissaient ce sort "en moyenne neuf fois sur dix". Un homme né en 1960 du viol d’une Algérienne par des soldats français demande aujourd’hui réparation.

Les anciens appelés interrogés par "Le Monde" témoignent du caractère massif de l’humiliation des femmes entre 1954 et 1962. Selon l’un d’eux, les détenues subissaient ce sort "en moyenne neuf fois sur dix". Un homme né en 1960 du viol d’une Algérienne par des soldats français demande aujourd’hui réparation.

De toutes les exactions commises par l’armée française pendant la guerre d’Algérie, le viol est la plus cachée, la plus obstinément tue depuis quarante ans, par les auteurs autant que par les victimes. Certains commencent pourtant à lever ce tabou, confirmant peu à peu ce que l’écrivain Mouloud Feraoun dénonçait autrefois dans son journal comme étant une pratique courante, du moins en Kabylie. Il apparaît que, loin d’avoir constitué de simples "dépassements", les viols sur les femmes ont eu un caractère massif en Algérie entre 1954 et 1962, dans les villes mais surtout dans les campagnes, et plus encore vers la fin de la guerre, en particulier au cours de "l’opération Challe", menée en 1959 et 1960 sur le territoire algérien pour venir à bout de l’Armée de libération nationale (ALN). L’ouverture de la totalité des archives et la lecture de tous les "journaux de marche" des soldats ne donneraient sans doute qu’une très petite idée de l’ampleur du phénomène, parce qu’il n’y eut jamais d’ordres explicites de viol, et encore moins d’ordres écrits. En outre, rares sont les hommes qui se seront vantés, dans leurs carnets personnels, de tels comportements.

Tous les appelés interrogés le disent : "Tout dépendait du chef." Si l’officier, ou le sous-officier, affichait des positions morales sans équivoque, il n’y avait ni viol ni torture, quel que soit le sexe des détenus, et quand une "bavure" se produisait la sanction était exemplaire. D’une compagnie à l’autre, on passait donc du "tout au rien". "Donner l’ordre, comme cela a été fait, de toucher le sexe des femmes pour vérifier leur identité, c’était déjà ouvrir la porte au viol", souligne l’historienne Claire Mauss-Copeaux, pour qui deux facteurs au moins expliquent que ce phénomène ait pris de l’ampleur. D’une part, l’ambiance d’extrême racisme à l’encontre de la population musulmane. D’autre part, le type de guerre que menait l’armée française, confrontée à une guérilla qui l’obligeait à se disperser et à laisser une grande marge de manœuvre aux "petits chefs", lesquels, isolés sur le terrain, pouvaient s’attribuer droit de vie et de mort sur la population.

"PIRE QUE DES CHIENS"

"Dans mon commando, les viols étaient tout à fait courants. Avant les descentes dans les mechtas (maisons en torchis), l’officier nous disait : "Violez, mais faites cela discrètement"", raconte Benoît Rey, appelé comme infirmier dans le Nord constantinois à partir de septembre1959, et qui a relaté son expérience dans un livre, Les Egorgeurs. "Cela faisait partie de nos "avantages" et était considéré en quelque sorte comme un dû. On ne se posait aucune question morale sur ce sujet. La mentalité qui régnait, c’est que, d’abord, il s’agissait de femmes et, ensuite, de femmes arabes, alors vous imaginez..." Sur la centaine d’hommes de son commando, "parmi lesquels des harkis redoutables", précise-t-il, une vingtaine profitait régulièrement des occasions offertes par les opérations de contrôle ou de ratissage. A l’exception de deux ou trois, les autres se taisaient, même si ces violences les mettaient mal à l’aise. La peur d’être accusé de soutenir le Front de libération nationale (FLN) en s’opposant à ces pratiques était si vive que le mutisme était la règle.

"Dans mon commando, les viols étaient tout à fait courants. Avant les descentes dans les mechtas (maisons en torchis), l’officier nous disait : "Violez, mais faites cela discrètement"", raconte Benoît Rey, appelé comme infirmier dans le Nord constantinois à partir de septembre1959, et qui a relaté son expérience dans un livre, Les Egorgeurs. "Cela faisait partie de nos "avantages" et était considéré en quelque sorte comme un dû. On ne se posait aucune question morale sur ce sujet. La mentalité qui régnait, c’est que, d’abord, il s’agissait de femmes et, ensuite, de femmes arabes, alors vous imaginez..." Sur la centaine d’hommes de son commando, "parmi lesquels des harkis redoutables", précise-t-il, une vingtaine profitait régulièrement des occasions offertes par les opérations de contrôle ou de ratissage. A l’exception de deux ou trois, les autres se taisaient, même si ces violences les mettaient mal à l’aise. La peur d’être accusé de soutenir le Front de libération nationale (FLN) en s’opposant à ces pratiques était si vive que le mutisme était la règle.

"Les prisonniers qu’on torturait dans ma compagnie, c’étaient presque toujours des femmes, raconte de son côté l’ancien sergent Jean Vuillez, appelé en octobre 1960 dans le secteur de Constantine. Les hommes, eux, étaient partis au maquis, ou bien avaient été envoyés dans un camp de regroupement entouré de barbelés électrifiés à El Milia. Vous n’imaginez pas les traitements qui étaient réservés aux femmes. Trois adjudants les "interrogeaient" régulièrement dans leurs chambres. En mars 1961, j’en ai vu quatre agoniser dans une cave pendant huit jours, torturées quotidiennement à l’eau salée et à coups de pioche dans les seins. Les cadavres nus de trois d’entre elles ont ensuite été balancés sur un talus, au bord de la route de Collo."

Affecté comme appelé en 1961 à la villa Sesini (nommée aussi par erreur Susini), Henri Pouillot révèle avoir assisté à une centaine de viols en l’espace de dix mois, dans ce qui était le plus célèbre des centres d’interrogatoire et de torture de l’armée française à Alger. De ses souvenirs, il vient de faire un livre douloureux mais au ton juste, La Villa Susini (Ed. Tirésias). "Les femmes étaient violées en moyenne neuf fois sur dix, en fonction de leur âge et de leur physique, raconte-t-il. On s’arrangeait, lors des rafles dans Alger, pour en capturer une ou deux uniquement pour les besoins de la troupe. Elles pouvaient rester un, deux, ou trois jours, parfois plus." Pour Henri Pouillot, il y avait deux catégories de viols : "Ceux qui étaient destinés à faire parler, et les viols "de confort", de défoulement, les plus nombreux, qui avaient lieu en général dans les chambrées, pour des raisons de commodité." Il se souvient que la quinzaine d’hommes affectés à la villa Sesini avait "une liberté totale" dans ce domaine. "Il n’y avait aucun interdit. Les viols étaient une torture comme une autre, c’était juste un complément qu’offraient les femmes, à la différence des hommes."

"UN ANÉANTISSEMENT"

Mesuraient-ils alors la gravité de leurs actes ? La plupart n’ont pas de réponse très tranchée. "On savait que ce que nous faisions n’était pas bien, mais nous n’avions pas conscience que nous détruisions psychologiquement ces femmes pour la vie, résume l’un d’eux. Il faut bien vous remettre dans le contexte de l’époque : nous avions dans les vingt ans. Les Algériens étaient considérés comme des sous-hommes, et les femmes tombaient dans la catégorie encore en dessous, pire que des chiens... Outre le racisme ambiant, il y avait l’isolement, l’ennui à devenir fou, les beuveries et l’effet de groupe." Certains ne se sont jamais remis d’avoir commis ou laissé faire ce qu’ils qualifient avec le recul de "summum de l’horreur". La psychologue Marie-Odile Godard en a écouté quatorze pour faire une thèse de doctorat sur les traumatismes psychiques de guerre. "Ils m’ont parlé des viols comme quelque chose de systématique dans les mechtas, et c’est souvent à l’occasion de telles scènes d’extrême violence que leur équilibre psychique a basculé", raconte-t-elle.

Mesuraient-ils alors la gravité de leurs actes ? La plupart n’ont pas de réponse très tranchée. "On savait que ce que nous faisions n’était pas bien, mais nous n’avions pas conscience que nous détruisions psychologiquement ces femmes pour la vie, résume l’un d’eux. Il faut bien vous remettre dans le contexte de l’époque : nous avions dans les vingt ans. Les Algériens étaient considérés comme des sous-hommes, et les femmes tombaient dans la catégorie encore en dessous, pire que des chiens... Outre le racisme ambiant, il y avait l’isolement, l’ennui à devenir fou, les beuveries et l’effet de groupe." Certains ne se sont jamais remis d’avoir commis ou laissé faire ce qu’ils qualifient avec le recul de "summum de l’horreur". La psychologue Marie-Odile Godard en a écouté quatorze pour faire une thèse de doctorat sur les traumatismes psychiques de guerre. "Ils m’ont parlé des viols comme quelque chose de systématique dans les mechtas, et c’est souvent à l’occasion de telles scènes d’extrême violence que leur équilibre psychique a basculé", raconte-t-elle.

L’avocate Gisèle Halimi, l’une des premières à avoir dénoncé, pendant la guerre d’Algérie, les multiples viols en cours - en particulier dans un livre écrit avec Simone de Beauvoir, Djamila Boupacha -, estime elle aussi que neuf femmes sur dix étaient violées quand elles étaient interrogées par l’armée française. Dans les campagnes, dit-elle, les viols avaient pour objectif principal "le défoulement de la soldatesque". Mais, lors des interrogatoires au siège des compagnies, c’est surtout l’anéantissement de la personne qui était visé. L’avocate rejoint ainsi l’idée exprimée par l’historienne Raphaëlle Branche, dans son livre La Torture et l’armée (Gallimard), à savoir que la torture avait moins pour objet de faire parler que de faire entendre qui avait le pouvoir. "Ça commençait par des insultes et des obscénités : "Salope, putain, ça te fait jouir d’aller dans le maquis avec tes moudjahidins ?", rapporte-t-elle. Et puis ça continuait par la gégène, et la baignoire, et là, quand la femme était ruisselante, hagarde, anéantie, on la violait avec un objet, une bouteille par exemple, tandis que se poursuivait le torrent d’injures. Après ce premier stade d’excitation et de défoulement, les tortionnaires passaient au second : le viol partouze, chacun son tour."

Contrairement à l’idée répandue, les viols ne se sont presque jamais limités aux objets, ce qui achève de détruire l’argument selon lequel les sévices sexuels visaient à faire parler les suspectes. Gisèle Halimi révèle aujourd’hui que, neuf fois sur dix, les femmes qu’elle a interrogées avaient subi successivement tous les types de viols, jusqu’aux plus "classiques", mais que leur honte était telle qu’elles l’avaient suppliée de cacher la vérité : "Avouer une pénétration avec une bouteille, c’était déjà pour elles un anéantissement, mais reconnaître qu’il y avait eu ensuite un ou plusieurs hommes, cela revenait à dire qu’elles étaient bonnes pour la poubelle."

Saura-t-on un jour combien de viols ont eu lieu ? Combien de suicides ces drames ont provoqués ? Combien d’autres victimes, souvent encore des enfants, ont subi des agressions sexuelles (fellations, masturbations, etc.) devant leurs proches pour augmenter encore le traumatisme des uns et des autres ? Il faudra aussi se pencher sur la question des "Français par le crime", comme se définit Mohamed Garne, né d’un viol collectif de sa mère, Khéira, par des soldats français, alors qu’elle était âgée de quinze ans. Il reste de nombreuses pistes à explorer, et tout d’abord à écouter la parole qui se libère d’un côté comme de l’autre de la Méditerranée. "Il faudrait aussi travailler sur l’imaginaire des anciens d’Algérie, souffle l’historien Benjamin Stora. Ils ont écrit plus de trois cents romans, où presque tous "se lâchent" et relatent des scènes de viols terrifiantes. C’est alors qu’on prend la mesure de ce qu’a dû être l’horreur."

Mohamed Garne

- Né d’un viol collectif dans un camp, Mohamed Garne demande réparation à l’Etat français, par Franck Johannès, Le Monde, 11 octobre 2001 :

http://www.algeria-watch.org/fartic...

- Reconnu comme victime, Mohamed Garne touchera une pension car sa mère, enceinte, a été torturée par les soldats français. Par Franck Johannès, Le Monde, 24 novembre 2001 : http://www.algeria-watch.org/fartic...

- Mohamed Garne a gagné son combat, par K. Selim, Le Quotiden d’Oran, 24 novembre 2001 :

http://www.algeria-watch.org/fartic...

La poétesse Algérienne Keltoum Deffous primée à plusieurs reprises pour son œuvre dédie ici un de ces plus beau poème « à toutes les algériennes qui ont payé de leur sang, leur honneur pour que vive l'Algérie libre et indépendante !

La poétesse Algérienne Keltoum Deffous primée à plusieurs reprises pour son œuvre dédie ici un de ces plus beau poème « à toutes les algériennes qui ont payé de leur sang, leur honneur pour que vive l'Algérie libre et indépendante !

À ma tante qui ne se reconnaîtra jamais, elle ne sait ni lire ni écrire mais elle a connu l'enfer du viol par les soldats de la France coloniale et continue à taire sa honte! »

Ma liberté en sang

Mes petites jambes frêles, tremblant

De peur et de honte je fais semblant

De braver ma tempête de sentiments

Et ma colère qui me brûle ardemment

Dans ma béance, mon âme à l'horizon

Quitta ce petit corps tailladé à fond

Martyrisée, insensible et sans présent

Debout sans jamais perdre ma raison

Même, soldats armés jusqu'aux dents

Un roc, je suis, avec un courage d'enfant

Votre bestialité, me dégoûte cependant

Vous oubliez que de vos attouchements

Je chemine vers ma gloire, espoir naissant

De vos actes barbares, ma liberté est en sang.

Keltoum Deffous, Constantine, le 15 /08/2016

17:56 Publié dans International, Monde, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : viol, algérie, colonie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2018

15 MAI 1948 - La Nakba - (la catastrophe)

La Nakba, la catastrophe palestinienne qui désigne les massacres, les expulsions et l’exode subis entre 1947 et 1951 qui ont précédé et accompagné la proclamation de l’État d’Israël.

"La Nakba (catastrophe) n’est pas un évènement, mais un processus qui continue aujourd’hui : l’expulsion des Palestiniens de leur terre.

L'exode palestinien de 1948 fait référence à l'exode de la population arabe palestinienne qui se produisit pendant la guerre israélo-arabe de 1948. L'événement est commémoré dans la mémoire collective palestinienne en tant que Nakba « désastre » ou « catastrophe »).

Durant cette guerre, approximativement 700 000 Arabes palestiniens fuient de leurs villes et villages. Ils se voient de manière générale refuser le droit au retour à la suite du refus d'Israël d'appliquer les accords de paix.

Le 11 décembre 1948 dans sa résolution 194 l’assemblée générale de l’ONU décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible ...

Approximativement 400 villages arabes sont abandonnés, évacués ou détruits. Leurs descendants sont aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés palestiniens.

Approximativement 400 villages arabes sont abandonnés, évacués ou détruits. Leurs descendants sont aujourd'hui plus de 5 millions de réfugiés palestiniens.

Le 15 mai 1948, la Palestine est rayée des cartes au lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël que la communauté internationale s’est empressée de reconnaître.

Dans les mois qui ont précédé et suivi ce jour funeste, des centaines de villes et villages palestiniens furent détruits par les forces armées sionistes, forçant deux tiers de la population palestinienne à prendre la route de l’exil.

La Nakba (catastrophe) palestinienne n’est pas juste une période révolue, c’est une entreprise systématique de déracinement des Palestiniens de leur terre et de répression pour les priver de toute expression politique propre.

La colonisation est continue en Cisjordanie et l’épuration ethnique se poursuit à Jérusalem ou dans le Naqab (Néguev).

Elle se poursuit avec le blocus inhumain et des bombardements que les habitants de Gaza subissent depuis plusieurs années.

Le mur qui défigure la Palestine, prive les Palestiniens de leurs terres et participant à la ghettoïsation de régions entières.

Plusieurs générations se sont succédées, mais la mémoire palestinienne n’en reste pas moins vive, et la jeunesse palestinienne est aujourd’hui marquée dans sa chair et dans son sang par un désir de résistance, de retour et de libération.

12:53 Publié dans Guerre, Monde, Occupation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nakba, palestine, israël |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2018

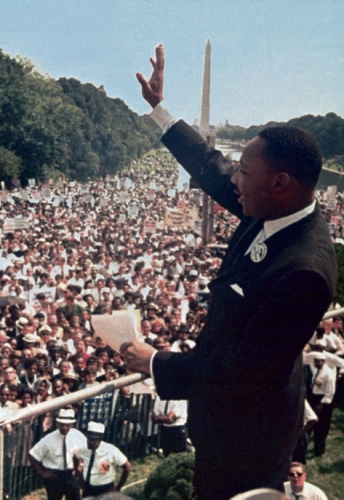

MARTIN LUTHER KING, LE REVE ASSASSINE !

Le 4 avril 1968, le pasteur animateur du mouvement des droits civiques était abattu. Cinquante ans plus tard, l’émancipation des Noirs américains demeure une question d’actualité.

Le 4 avril 1968, le pasteur animateur du mouvement des droits civiques était abattu. Cinquante ans plus tard, l’émancipation des Noirs américains demeure une question d’actualité.

Martin Luther King junior, né à Atlanta, est originaire d'une famille de pasteurs et bénéficie d'un milieu social plutôt favorable. En 1954 il devient pasteur baptiste et exerce à Montgomery, dans l’Alabama. En 1955, il prend la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks arrêtée par la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, et lance un appel au boycott de la compagnie de bus de la ville. Malgré les intimidations, le boycott durera un an jusqu'à ce que la Cour Suprême donne tort à la compagnie de bus.

L'impact médiatique de cette victoire amène Martin Luther King à fonder le SCLC (conférence des leaders chrétiens du sud) avec d'autres personnalités noires et à en devenir le président. Partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des Etats-Unis.

Inspiré par Henri-David Thoreau (1817-1862), auteur de "La désobéissance civique", et admirateur de Gandhi (1869-1948), Martin Luther King effectue en 1959 un voyage en Inde pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les principes de Gandhi.

En 1963, il est à la tête de grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des Noirs, la fin de la ségrégation, une meilleure éducation. Il est arrêté à plusieurs reprises. Dans son discours du 28 août 1963, "I have a dream", devant 250000 personnes, il lance un appel pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix. La violence des forces de l'ordre et le harcèlement des ségrégationnistes face aux luttes pacifiques engendrent une vague de sympathie au sein de l'opinion publique pour le mouvement des droits civiques.

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix dont il est le plus jeune lauréat. La plupart des droits pour lesquels il milite sont votés comme lois avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965.

Après ses succès dans le sud des Etats-Unis, Martin Luther King s'installe à Chicago en 1966 et cherche à étendre le mouvement dans le nord du pays. Les manifestations qu'il organise à Chicago suscitent une réaction encore plus violente que dans le sud.

En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam, estimant que les Etats-Unis "occupent le pays comme une colonie américaine". Il s'engage dans la lutte contre la pauvreté et organise la "Campagne des pauvres" pour s'attaquer aux problèmes de justice économique.

Martin Luther King meurt assassiné par un ségrégationniste blanc le 4 avril 1968 à Memphis alors qu'il soutenait une grève d'éboueurs.

CITATIONS

"Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher."

Martin Luther King - 1929-1968 - Wall Street Journal - 13 novembre 1962

"Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier."

Martin Luther King - 1929-1968 - Lettre, 1963

"Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre."

Martin Luther King - 1929-1968 - Discours à Detroit - 23 juin 1963

"La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui guérit."

Martin Luther King - 1929-1968 - Why we can’t wait

"Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas."

Martin Luther King - 1929-1968

"Depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance non-violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte pour la justice et la dignité humaine."

Martin Luther King - 1929-1968

09:55 Publié dans Biographie, Etats Unis, Monde, Politique, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martin luther king, rêve |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |