30/04/2016

Le 1er mai 1891 à Fourmies Maria, 18 ans, un bouquet d’aubépine au bras est assassinée

La ville de Fourmies a atteint son apogée industrielle et démographique en 1891. Elle compte alors près de 16 000 habitants, en majorité des ouvriers qui vivent des conditions d’insalubrité importante. Parallèlement à une baisse de salaire de 10 à 15 % entre 1882 et 1891, le prix du pain a augmenté de 20 % et celui du charbon de 44 %. Durant l’hiver 1890/1891, plus de 2 000 personnes sont ainsi secourues par le bureau de bienfaisance de Fourmies.

Le contraste avec la richesse du patronat est de plus en plus insupportable et révoltante pour l’ouvrier. A l'approche du 1er mai, on craint des mouvements de grèves plus fort qu’en 1890.

Début avril, la journée du 1er Mai 1891 à Fourmies est préparée par des responsables du Parti Ouvrier Français, tels Hippolyte Culine et Paul Lafargue (gendre de Karl Marx, futur député du Parti Ouvrier en novembre 1891 à Lille).On y dénonce les « conditions de travail déplorables » et on revendique la journée de 8 heures de travail.

Selon le programme, les ouvriers étaient invités à porter à 10h leurs revendications à la mairie. Des festivités l'après-midi et un bal en soirée étaient également inscrits au programme. Le 1er Mai 1891 n’aurait jamais du se terminer dans un bain de sang...

Les patrons répliquent par une adresse très vive « contre les meneurs étrangers » et les « théories révolutionnaires ». Affichée le 29 avril et signée par tous les entrepreneurs, sauf un, elle tente de dissuader les ouvriers de participer à la manifestation. A la veille du 1er mai, les patrons ont exprimé leur inquiétude au maire qui demande un renfort de troupes au sous-préfet d'Avesnes.

Histoire de dissuader les ouvriers à se mettre en grève, le patronat menacera également de licenciement tous les ouvriers qui arrêteront le travail. Devant les risques de débordements, ils finiront par obtenir du préfet qu'il mobilise un important dispositif de maintien de l'ordre.

En cette journée du 1er mai, 2 compagnies d'infanterie seront donc mobilisées. Nous sommes le 1er mai 1891. A 9 heures, la plupart des ouvriers de la ville sont en grève. Une seule filature reste en activité. Après une échauffourée avec les gendarmes à cheval, quatre manifestants sont arrêtés. Le premier slogan de la journée « c'est huit heures qu'il nous faut " est alors devenu "c'est nos hommes qu'il nous faut ».

Le reste de la journée se déroulent sans aucun incident majeur. En début d'après-midi, le maire de Fourmies promet de relâcher à 17h00 les ouvriers qui avaient été arrêtés le matin.

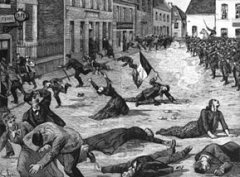

Il est 18h15, place de l’église, face à la mairie de Fourmies, les 4 grévistes emprisonnés le matin à la mairie n’ont toujours pas été libérés.Près de 200 manifestants arrivent alors sur la place et font face aux 300 soldats équipés du nouveau fusil Lebel.

Il est 18h20, les cailloux volent, la foule pousse. Pour se libérer, le commandant Chapus fait tirer en l'air. Il est presque 18h25, le commandant Chapus s'écrie : « Feu ! Feu ! Feu rapide ! Visez le porte-drapeau ! » La troupe tire et teste leur nouveau fusil Lebel.

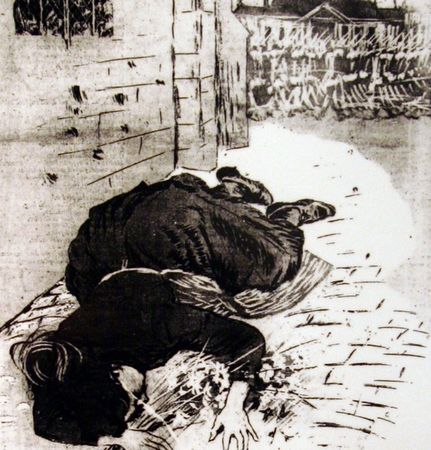

La fusillade va faire une trentaine de blessés et neuf morts, dont 4 jeunes femmes et un enfant, parmi lesquels Maria Blondeau, jeune ouvrière de 18 ans tenant dans les mains un bouquet d’aubépine, Kléber Giloteaux, un jeune de 21 ans ou bien encore Emile Cornaille, âgé de 11 ans avec dans sa poche une toupie...

La fusillade va faire une trentaine de blessés et neuf morts, dont 4 jeunes femmes et un enfant, parmi lesquels Maria Blondeau, jeune ouvrière de 18 ans tenant dans les mains un bouquet d’aubépine, Kléber Giloteaux, un jeune de 21 ans ou bien encore Emile Cornaille, âgé de 11 ans avec dans sa poche une toupie...

Les « martyrs de Fourmies » ont donné le 1er mai à la France

Ces morts, promus aux yeux des ouvriers, vont très vite devenir des symboles de la République répressive et de classe. Un dixième décès sera à déplorer le lendemain. Camille Latour, un ouvrier de 46 ans, commotionné après avoir assisté à la fusillade. Les 10 morts de Fourmies seront inhumés le 4 mai devant une foule estimée à près de 50 000 personnes.

Quelques jours plus tard, à l’Assemblée Nationale, le député Georges Clemenceau déclarera « Il y a quelque part, sur le pavé de Fourmies, une tache innocente qu’il faut laver à tout prix….Prenez garde ! Les morts sont des grands convertisseurs, il faut s’occuper des morts ! ».Avec le drame de Fourmies, le 1er mai va s'enraciner dans la tradition de lutte des ouvriers.

Il représente un tournant considérable dans l’histoire du mouvement ouvrier français et mondial. A la fin de l’année 1891, l'Internationale Socialiste va renouveler le « caractère revendicatif et international du 1er mai » comme un jour à part pour le monde du travail, en hommage aux « martyrs de Fourmies » !

Il faudra attendre le 23 avril 1919 pour que le Sénat Français ratifie la journée de 8 heures. La signature des accords de Matignon par Léon Blum le 7 juin 1936, permettra une augmentation des salaires de 7 à 15 %, la reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise, l’élection des délégués ouvriers, la création de conventions collectives, la semaine de 40 heures et les 15 jours de congés payés.

Le 1er mai deviendra un jour férié en France en 1941…C’est Lénine qui décide en 1920 de faire du 1er mai une journée chômée en Russie. L'Allemagne nazie va encore plus loin. Hitler, pour se rallier le monde ouvrier, fait, dès 1933, du 1er mai une journée chômée et payée. La France l'imitera sous l'Occupation, en 1941. En avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération pour faire définitivement du 1er mai un jour férié et payé...De l’aubépine au brin de muguet !

En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci symbolise la division de la journée en trois parties : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Le triangle est remplacé dès 1892 par la fleur d'aubépine avec un ruban rouge, en hommage à Maria Blondeau, l’une des victimes de la fusillade de Fourmies, tuée avec un bouquet d’aubépine à la main.

En 1895, le socialiste Paul Brousse lance un concours dans son journal, pour inviter ses lectrices à choisir une fleur symbole. Peu à peu s'impose l’églantine, symbole de la Révolution française et fleur traditionnelle du nord de la France. Mais cette rose sauvage connaît un sérieux rival, le muguet, qui a pour lui de fleurir précisément début mai.

En 1907, le muguet, symbole du printemps en Île-de-France, remplace peu à peu l’églantine. Le brin de muguet est alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge.Après la Première Guerre mondiale, la presse organise la promotion systématique du muguet blanc contre la rouge églantine. C’est sous Vichy (1941) que la fleur traditionnelle d’Ile-de-France détrône définitivement l'églantine.

Ce résumé a été élaboré d’après le livre d’André Pierrard et de Jean-Louis Chappat : « La fusillade de Fourmies » paru aux éditions Maxima.

16:40 Publié dans Monde, Résistance, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fourmies, premier mai, fusillade |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2016

LE LIVRE NOIR DE LA REPRESSION COLONIALE FRANCAISE !

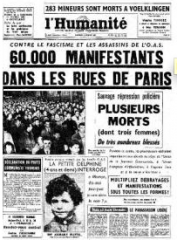

Longtemps après, les chiffres restent approximatifs et ne fournissent guère qu’un ordre de grandeur. Pour la répression de Sétif (1945), les estimations vont de 6 000 à 45 000 morts.

A Madagascar (1947), il y aurait eu 80 000 victimes. En Indochine (1946-1954), les chiffres varient selon les sources de 800 000 à 2 millions de morts, et en Algérie (1954-1962) de 300 000 à 1 million.

A Madagascar (1947), il y aurait eu 80 000 victimes. En Indochine (1946-1954), les chiffres varient selon les sources de 800 000 à 2 millions de morts, et en Algérie (1954-1962) de 300 000 à 1 million.

Même sans tenir compte de la Tunisie et du Maroc, et en s’abstenant d’évoquer les responsabilités françaises dans des catastrophes plus récentes, comme le génocide rwandais, cette sinistre comptabilité atteste que, si l’on rapporte le nombre de ses victimes à celui - médiocre - de sa population, la France se place dans le peloton de tête des pays massacreurs de la seconde partie du siècle.

Elle persévéra avec tant d’obstination que l’observateur pourrait en déduire que le crime était ontologiquement lié au régime politique en place. Car c’est bien de crime qu’il faut parler.

La répression menée pendant deux décennies sur deux continents présente les caractéristiques du crime contre l’humanité tel que défini par le nouveau code pénal français : « Pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains (...) »

La seule organisation politique d’importance à se dresser contre cet enchaînement aussi cruel qu’imbécile fut le Parti communiste français (PCF). La mémoire de ses vétérans est peuplée des souvenirs d’une lutte difficile menée dans une solitude presque absolue.

La seule organisation politique d’importance à se dresser contre cet enchaînement aussi cruel qu’imbécile fut le Parti communiste français (PCF). La mémoire de ses vétérans est peuplée des souvenirs d’une lutte difficile menée dans une solitude presque absolue.

En face, ce passé-là passe très aisément, et M. François Bayrou, héritier politique d’une démocratie- chrétienne impliquée plus qu’aucune autre formation dans la répression colonialiste, ne s’encombrait pas de réminiscences importunes lorsqu’il brandissait, à la Chambre, Le Livre noir du communisme vers le bord opposé de l’hémicycle.

La mémoire aussi peut être à géométrie variable.

17:04 Publié dans Colonies, Libération, Monde, PCF | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : répression anti-coloniale, algérie, indochine, pcf |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2015

Indonésie 1965, la plus terrible des répressions anticommunistes

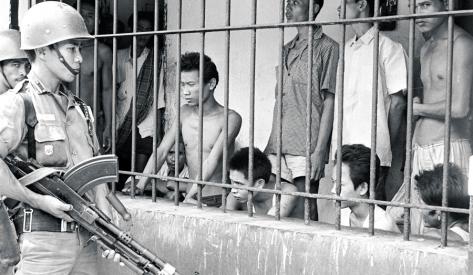

Le massacre des militants communistes et de nombreux progressistes a débuté le 30 septembre 1965 et s’est poursuivi pendant de longs mois sous le commandement du général Suharto qui, avec l’appui des USA, voulait renverser Sukarno, père de l’indépendance indonésienne.

En 1965, le Parti communiste indonésien (PKI) était le quatrième parti dans le pays, le premier à Java, et, en importance, le troisième Parti communiste au monde avec ses 3 millions d’adhérents, après le Parti communiste d’Union soviétique et le Parti communiste chinois. Il était fort du soutien d’au moins 20 millions de sympathisants, réunis dans des organisations proches du PKI. Le parti soutenait le régime Sukarno, père de l’indépendance du pays et premier président de la République, et un des dirigeants du mouvement anti-impérialiste des non-alignés. La victoire de la Chine populaire et les échecs français de la guerre du Vietnam menaçaient la position des pays des anciens colonisateurs et des États-Unis, le nouveau venu. Ce dernier craignait une expansion continue du mouvement communiste.

En 1963, les États-Unis ont donc décidé d’éliminer Sukarno qui échappait de plus en plus à leur contrôle et se rapprochait du camp dit « socialiste ». Pour cela, il fallait absolument éliminer le Parti communiste qui était un des piliers les plus importants du régime de Sukarno, ainsi que toute la gauche indonésienne. La suite est connue, avec le pillage total de la richesse du pays : gaz, pétrole, bauxite, nickel, cuivre, or, bois, etc. L’assassinat de sept généraux de l’armée de terre, dont on ne connaît toujours pas les véritables commanditaires, a permis au général Suharto, alors commandant du Kostrad (Réserve stratégique de l’armée de terre – NDLR), d’en faire porter la responsabilité au PKI, et avec la bénédiction et l’appui désormais dévoilé des États-Unis, de lancer une campagne de diffamation pour enflammer la « colère » des populations et les pousser aux massacres les plus atroces.

Les massacres ont commencé par Java Ouest, et progressivement se sont étendus vers Java Central, puis Java Est. Les listes des personnes à exécuter ont été établies par les agents de la CIA et transmises à l’armée ; elles étaient vérifiées par les responsables locaux ; et les exécutions étaient assurées par les groupes paramilitaires composés principalement de jeunes islamistes (Ansor et Banser) entraînés et armés par l’armée de terre. Et les massacres ont continué régulièrement à s’étendre : Sumatra, Sulawesi, même les petites îles comme Kupang, Buton, Flores, Sabu, Alor… pas un lieu n’a été épargné. Ces massacres ont été massifs, systématiques, méthodiques. Ce furent les pires après l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale commis par les hitlériens. Le nombre des victimes se situe entre 500 000 et 3 millions de personnes assassinées. Au moins 2 autres millions furent emprisonnées ou déportées dans les camps. La liste des camps de concentration et des prisons serait malheureusement bien longue à énumérer. Une des conséquences parmi les plus dramatiques de cette répression concerne le sort de centaines milliers d’enfants, abandonnés après la disparition de leurs père et mère, vivant dans les rues, de mendicité, de trafics en tout genre, de prostitution.

Tout au long de ces cinquante années, le peuple indonésien n’a cessé de lutter, malgré les répressions, malgré les disparitions forcées des activistes. En 1998, lors de « la crise financière asiatique », la colère populaire a chassé Suharto du pouvoir. Depuis l’Indonésie est entrée dans l’ère qu’on appelle « reformasi », celle des réformes. La presse est devenue libre, le rôle des militaires a été progressivement amoindri, même s’il reste encore présent, petit à petit on construit l’État de droit. À ce jour, avec le nouveau président Joko Widodo (surnommé « Jokowi »), de premières avancées ont déjà eu lieu : école et fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants, notamment les enfants des familles les plus démunies ; gratuité des soins ; autant de signes concrets que l’ère des réformes concerne aussi les couches les plus défavorisées du peuple… Si, lors de sa campagne électorale, le président Joko Widodo a effectivement promis de régler ce problème des graves violations des droits de l’homme au cours de l’ère Suharto, il n’en demeure pas moins, qu’en juin dernier, il a signé un projet de loi de révision du Code pénal stipulant en son article 219 l’interdiction de diffuser la pensée communiste, et sanctionnant toute diffusion, que ce soit verbalement ou par écrit, par quelque canal de communication que ce soit, d’une condamnation jusqu’à sept ans de prison. Est passible d’une peine jusqu’à dix ans de prison toute tentative de fonder une organisation soupçonnée de collusions communistes. Récemment, Joko Widodo a confirmé qu’il n’allait pas présenter, au nom du gouvernement, d’excuses aux victimes des massacres de 1965.

Ce n’est pas trop de dire que la route est encore longue sur la voie d’une démocratie assumée, mais la vérité commence à surgir, la justice viendra. Du 10 au 13 novembre prochain, il y aura un Tribunal international des peuples à La Haye (Pays-Bas) pour juger le gouvernement indonésien sur le génocide de 1965 et les crimes contre l’humanité, et le jugement sera présenté par la commission de l’ONU.

Le génocide indonésien, oublié de l’Histoire

L’ancienne colonie hollandaise est presque totalement méconnue en France, à part quelques informations, comme l’annonce de l’élection du nouveau président Joko Widodo l’année dernière, ou bien, en 2013, une commande par la compagnie indonésienne à bas coûts Lion Air de 234 appareils A320 pour un montant de 18,4 milliards d’euros, ou la promotion de l’île paradisiaque de Bali, un des hauts lieux de prédilection des touristes. Pourtant, avec plus que 14 000 îles, il s’agit du plus grand archipel au monde. Avec une population estimée à 250 millions de personnes (4 fois plus que la France), il s’agit du 4e pays le plus peuplé au monde, du premier pays à majorité musulmane pour le nombre de croyants. Sa culture est méconnue, son histoire l’est tout autant, notamment ce génocide.

Repères

1942 Débarquement des troupes japonaises, qui met fin à l’administration néerlandaise.

17 août 1945 Proclamation de l’indépendance par Sukarno et Mohamed Hatta.

16 décembre 1949 Les Pays-Bas acceptent le transfert de souveraineté à la République d’Indonésie.

Avril 1955 Conférence des nations à Bandung, qui préfigure le mouvement des non-alignés.

19:03 Publié dans Actualité, Etats Unis, Guerre, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indonésie, communistes, massacre, usa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |