12/08/2013

CHARLIE CHAPLIN UN HUMANISTE !

Le principal ressort comique de chaplin est la dignité. Son Charlot est un vagabond qui se veut gentleman. Cette prétention burlesque n'exclut pas la noble revendication de la dignité humaine, dont la conquête implique la ridiculisation des dignitaires indignes : policemen, gardiens de prison, comtes, banquiers, usuriers, costauds...

Le principal ressort comique de chaplin est la dignité. Son Charlot est un vagabond qui se veut gentleman. Cette prétention burlesque n'exclut pas la noble revendication de la dignité humaine, dont la conquête implique la ridiculisation des dignitaires indignes : policemen, gardiens de prison, comtes, banquiers, usuriers, costauds...

Dans l'Evadé écrivait Chaplin : Je mange une glace sur un balcon avec une jeune fille. A l'étage au-dessous je place une dame forte, respectable et bien habillée. En mangeant ma glace, je laisse tomber une cuillerée qui glisse à travers mon pantalon et, du balcon, vient tomber dans le cou de la dame. Le premier rire est engendré par mon propre embarras.

Le second et de beaucoup le plus grand résulte de l'arrivée de la glace sur le cou de la dame qui hurle et se met à sauter...Si simple que cela semble, il y a deux éléments de la nature humaine qui sont visés ici : l'un est le plaisir pris par le public à voir la richesse et le luxe en peine ; l'autre est la tendance du public à ressentir les mêmes émotions que l'acteur.L'une des choses les plus vite apprises au théâtre est que le peuple, en général, est satisfait de voir les gens riches avoir la plus mauvaise part.

Si j'avais fait tomber la glace dans le cou d'une pauvre femme de ménage, au lieu de rire, c'eût été de la sympathie qui fût née pour la femme. De même une femme de ménage ,n'ayant aucune dignité à perdre, le fait n'eut pas été drôle. Laisser tomber la glace dans le cou d'une riche, c'est lui faire arriver juste ce qu'elle mérite.

QUITTE LES ETATS UNIS

En Septembre 1952 Charlie Chaplin quitte les Etats Unis, pour Londres, il n'y reviendra que 20 ans plus tard, pour y recevoir un Oscar spécial à Hollywood.

En Septembre 1952 Charlie Chaplin quitte les Etats Unis, pour Londres, il n'y reviendra que 20 ans plus tard, pour y recevoir un Oscar spécial à Hollywood. A la mort de Chaplin, Aragon fut de ceux qui eurent le mot juste pour saluer le dernier voyage du Vagabond.

A la mort de Chaplin, Aragon fut de ceux qui eurent le mot juste pour saluer le dernier voyage du Vagabond.Dans l'Humanité du 26 Décembre 1977, l'auteur des Cloches de Bâle, d'Aurélien écrivait :

"Je ne sais pas s'il y a jamais eu d'homme qui ait eu des yeux comme les siens pour nous faire voir à la fois les pires âmes et les plus doux regards.

Dans le Dictateur Chaplin renonce à toute métaphore et attaque de front Hitler et l'hitlérisme. Le film fut terminé au moment où les troupes allemandes entraient à Paris et présenté peu après dans une Amérique non belligérante, où les isolationnistes étaient puissants.Chaplin fut accusé de bellicisme, traité de juif et de non-Américain. La critique fut hostile. Mais la dramatique actualité du sujet conquit le public. Dans le Dictateur Chaplin renonce à toute métaphore et attaque de front Hitler et l'hitlérisme. Le film fut terminé au moment où les troupes allemandes entraient à Paris et présenté peu après dans une Amérique non belligérante, où les isolationnistes étaient puissants.Chaplin fut accusé de bellicisme, traité de juif et de non-Américain. La critique fut hostile. Mais la dramatique actualité du sujet conquit le public.Chaplin jouait dans ce film deux hommes à petite moustache : le traditionnel Charlot (un petit barbier juif) et un Adolf Hitler à la fois terrifiant et grotesque. La terreur se déchaînait quand le barbier et sa fiancée étaient traqués, dans les rues désertes, par la voix géante de Hynkel-Hitler appelant au progrom et au massacre. Le ridicule tenait sa place dans les traditionnelles batailles de tartes à la crème entre le Führer allemand et Mussolini. Le rire est un légitime moyen de combat contre les tyrans. |

11:44 Publié dans Biographie, Cinéma, Occupation, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie chaplin, charlot, usa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2013

GERDA TARO, L’ETERNELLE JEUNESSE !

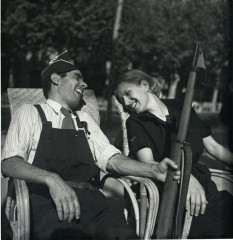

1911-1937, journaliste reporter de Ce Soir, tuée en juillet 1937, sur le Front de Brunette, Espagne, dans l’exercice de sa profession.

1911-1937, journaliste reporter de Ce Soir, tuée en juillet 1937, sur le Front de Brunette, Espagne, dans l’exercice de sa profession.

Sur sa tombe, au Père Lachaise, cette stèle enlevée par la préfecture de Paris en 1942 parce que la référence à la guerre d’Espagne était considérée comme une insulte à la politique de collaboration était rappelée en quelques mots qui était Gerda Taro.

A côté de la stèle une petite statuette représentant Horus, le dieu oiseau, symbole de la vie et de la résurrection dans l’Egypte ancienne porte à cette combattante, cette journaliste photographe exceptionnelle l’éternelle jeunesse.

A côté de la stèle une petite statuette représentant Horus, le dieu oiseau, symbole de la vie et de la résurrection dans l’Egypte ancienne porte à cette combattante, cette journaliste photographe exceptionnelle l’éternelle jeunesse.

Louis Aragon, le directeur de ce Soir sur sa tombe, avec à ses côté Pablo Neruda, le futur prix Nobel de Littérature, et Paul Nizan, le jour de son enterrement précisait que pour ce voyage, pour l’éternité « toutes les fleurs du monde s’était donné rendez vous ». Quel bel hommage…

Capa, son ami photographe et dans la vie, créateur de l’agence Magnum, l’a immortalisé quelques jours avant , avec une photo où Gerda Taro est accroupie sur une borne. Prédilection ?

Capa, son ami photographe et dans la vie, créateur de l’agence Magnum, l’a immortalisé quelques jours avant , avec une photo où Gerda Taro est accroupie sur une borne. Prédilection ?

Sur cette borne est inscrit PC, un clin d’œil aux idées de Gerda, très proche du Parti communiste, mais qui en réalité signifiait « partido communal », c’est-à-dire limite de la commune.

GERDA TARO : LA PREMIERE FEMME REPORTER DE GUERRE

Gerda Taro a été considéré comme la première femme photographe reporter de guerre, la première aussi tué au combat , mais d’autres femmes aussi l’avaient précédés dans des missions difficiles.

Gerda Taro a été considéré comme la première femme photographe reporter de guerre, la première aussi tué au combat , mais d’autres femmes aussi l’avaient précédés dans des missions difficiles.

Marie Claude Vailland Couturier pour Vu, Regard, et l’Humanité avaient aussi réalisés des reportages photographiques périlleux en Allemagne des 1933, deux mois après l’accession d’Hitler au pouvoir ou elle avait réalisé clandestinement les clichés des camps d'Oranienburg et de Dachau, publiés à son retour en France, et également en Espagne en suivant les Brigades internationales.

Déporté à Auschwitz en 1943 pour faits de résistance, rescapée des camps de la mort, Marie Claude Vaillant Couturier sera élue députée communiste pratiquement sans discontinuer de 1945 à 1973.

Kati Horna, hongroise d’origine, 25 ans aussi avait aussi réalisé un reportage photos pour le compte du gouvernement Républicain espagnol en 1937.

Tina Modotti, communiste convaincu était aussi venue en Espagne et avec cette conviction qui sûrement était partagée par Gerda Taro qu’elle avait encontre souvent : « La photographie est faite pour enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations. Si l’on ajoute la sensibilité, la compétence du sujet, en ayant une idée claire de la place qu’elle doit occuper dans l’Histoire, je crois Qu’elle est digne de jouer un rôle dans la révolution sociale à laquelle nous devons contribuer ».

Tina Modotti, communiste convaincu était aussi venue en Espagne et avec cette conviction qui sûrement était partagée par Gerda Taro qu’elle avait encontre souvent : « La photographie est faite pour enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations. Si l’on ajoute la sensibilité, la compétence du sujet, en ayant une idée claire de la place qu’elle doit occuper dans l’Histoire, je crois Qu’elle est digne de jouer un rôle dans la révolution sociale à laquelle nous devons contribuer ».

Tina Modotti est morte en 1942, au Mexique dans des conditions inexpliquées.

Gerda Taro partageait bien aussi, le même idéal éthique et probablement politique que Marie Claude Vaillant Couturier. Pour elles l’expression de Robert Capra qui disait « Dans une guerre, il faut détester ou aimer quelqu’un, en tout cas prendre position, sinon on ne supporte pas ce qui se passe » avait tout son sens.

Gerda Taro avait pris position, clairement pour les Républicains Espagnols dans ses reportages et dans la vie et pour le Front Populaire en France.

Gerda Taro avait pris position, clairement pour les Républicains Espagnols dans ses reportages et dans la vie et pour le Front Populaire en France.

Née le 1er aout 1910, à Stuttgart, en 1933, à 23 ans elle est arrêtée avec l’arrivée de Hitler au pouvoir pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Elle est libérée quelques jours plus tard en faisant valoir son passeport polonais. Elle part ensuite en France.

Elle vit quelques temps à Paris, devient secrétaire de l’agence Allianc-Photo où elle rencontre Robert Capa qui la forme à la photographie et qui deviendra son ami.

Gerda Taro ( de son vrai nom Gerda Pohorylles) s’inscrit à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (Aear, proche du PCF), alors dirigée par Louis Aragon.

Elle est remarquée pour sa beauté naturelle ( la « pequeña rubia » - la petite blonde) comme le disait amicalement les espagnols, son intelligence, sa culture, sa spontanéité.

Aimant passionnément la vie, sentant sans doute son éphémérité, elle était qualifié par Hemingway de «putain» lui qui a collectionné les conquêtes féminines toute sa vie, mais il est vrai que ce mot n’a pas d’équivalent chez les hommes.

En 1936, au déclenchement de la guerre civile elle se rend en Espagne, où comme le disait avec juste raison, Louis Aragon elle s’est conduit en « héroïne » apportant son soutien et son encouragement aux soldats républicains et aux civils et effectuant des reportages photographiques exceptionnels dans les zones de guerres les plus dangereuses pour porter témoignage dans le monde entier de cette tragédie qui préparait la deuxième guerre mondiale.

En 1936, au déclenchement de la guerre civile elle se rend en Espagne, où comme le disait avec juste raison, Louis Aragon elle s’est conduit en « héroïne » apportant son soutien et son encouragement aux soldats républicains et aux civils et effectuant des reportages photographiques exceptionnels dans les zones de guerres les plus dangereuses pour porter témoignage dans le monde entier de cette tragédie qui préparait la deuxième guerre mondiale.

C’est en effectuant un de ces reportages qu’elle meurt le 25 juillet 1937 après avoir été heurté par un tank près de Brunete alors qu’elle était sur un marchepied d’une voiture où elle était montée pour quitter le village tombé aux mains des insurgés fascistes sur une la route de Brunete à Madrid, alors que les Stuka et les Heikel allemands de la Légion Condor bombardaient sans relâche les troupes républicaines.

En la ramenant à Madrid grièvement blessée pour ces dernières heures l’infirmière américaine présente a témoigné de ces derniers mots : « Est-ce que mes appareils (caméras) sont cassés ? Ils sont neufs. Est-ce qu’ils sont bien là ? ».

Son appareil de photo c’était son arme, plus puissant et efficace qu’un fusil-mitrailleur, qu’un stuka, témoignage pour l’histoire et l’éternité de la barbarie humaine, fasciste et nazie et de la souffrance d‘un peuple.

Son appareil de photo c’était son arme, plus puissant et efficace qu’un fusil-mitrailleur, qu’un stuka, témoignage pour l’histoire et l’éternité de la barbarie humaine, fasciste et nazie et de la souffrance d‘un peuple.

C’est le 1er aout 1937, le jour de ces 27 ans qu’elle est enterrée au Père Lachaise à Paris.

Pour écrire cet article j’ai utilisé plusieurs sources et notamment les écrits de François Maspéro dans son livre « L’ombre d’une photographe, Gerda Taro », publié au Seuil et que je vous recommande

Photos Capa, Gerda Taro, Anonyme

14:51 Publié dans Biographie, International, Occupation, Photos, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gerda taro, espagne, guerre civile, ce soir, aragon, capa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/06/2013

IL Y'A 70 ANS NAISSAIT LE CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE (CNR)

« Il est essentiel que la Résistance sur le territoire national forme un tout cohérent, organisé, concentré. C’est fait grâce à la création du Conseil de Résistance qui fait partie intégrante de la France combattante et qui, par là même, incarne la totalité des forces de toute nature engagées à l’intérieur contre l’ennemi et ses collaborateurs » Lecture du message de De Gaulle par Jean Moulin.

« Il est essentiel que la Résistance sur le territoire national forme un tout cohérent, organisé, concentré. C’est fait grâce à la création du Conseil de Résistance qui fait partie intégrante de la France combattante et qui, par là même, incarne la totalité des forces de toute nature engagées à l’intérieur contre l’ennemi et ses collaborateurs » Lecture du message de De Gaulle par Jean Moulin.

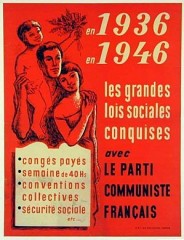

Le 27 mai 1943 est née la plus grande institution de la France clandestine. Créée par Jean Moulin sous l’impulsion du Général De Gaulle, elle voulait instituer un organisme propre à toutes les tendances politiques de la Résistance, avec la volonté de construire une société meilleure.

Constituée de huit mouvements de Résistance intérieure, deux syndicats et six partis politiques, elle se réunit pour la première fois, le 27 mai 1943, au nom de l’essentiel : l’intérêt et l’honneur de la France.

Coquoin, Jacques Lecompte-Boinet, Pierre Villon, Charles Laurent, Jacques-Henri Simon, Claude Bourdet, Eugène Petit, Pascal Copeau, André Mercier, André Le Troquer, Marc Rucart, Georges Bidault, Joseph Laniel, Jacques Debû-Bridel, Louis Saillant, Gaston Tessier ont constitué cet organisme clandestin sous la présidence de Jean Moulin, sans qui cette mission n’aurait jamais pu être possible. Ces Résistants étaient tous recherchés et surveillés par la gestapo.

La première réunion plénière a cautionné la volonté de redonner à la France une institution parlementaire et quatre points essentiels : « faire la guerre ; rendre la parole au peuple français ; rétablir les libertés républicaines dans un Etat d’où la justice sociale ne sera point exclue et aura le sens de la grandeur ; travailler avec les Alliés à l’établissement d’une collaboration internationale réelle, sur le plan économique et spirituel dans un monde où la France aura regagné son prestige. »

« Certains mouvements qui, malgré tout aurait conservé à l’égard du Conseil quelques préventions semblent maintenant avoir compris l’intérêt de cet organisme et le poids qu’il peut avoir » Jean Moulin

« Certains mouvements qui, malgré tout aurait conservé à l’égard du Conseil quelques préventions semblent maintenant avoir compris l’intérêt de cet organisme et le poids qu’il peut avoir » Jean Moulin

La création du CNR fut l’entreprise la plus difficile de Jean Moulin et la plus décriée par la Résistance des chefs.

Son programme très ambitieux, prônait la participation des citoyens à la conduite de la nation et leur émancipation sur les forces de l’argent.

Il comporte deux parties :

- la première concerne les mesures urgentes à prendre : la chasse et la traque de l’ennemi, la lutte contre la déportation, l’éviction des traitres, de tous ceux qui ont pactisé avec les nazis, la création de comités départementaux de libération…

- la seconde ne tient que sur deux pages, mais ces deux pages vont bouleverser l’histoire de France. Elles sont consacrées à l’avenir de la France et sont titrées : « mesures à appliquer dès la libération du territoire ».

C’est un texte essentiel qui pose les bases de la 5ème République.

La Résistance a construit un pacte social de solidarité, un pacte pour l’intérêt général.

Dans une France exsangue, ils ont osé croire que tout était possible. Ils ont élaboré une sécurité sociale forte basée sur la solidarité nationale. Ils ont étendu les retraites à toutes les catégories de salariés. Ils ont nationalisé les grandes entreprises en particulier Renault, la SNCF, Air France, les grandes banques, la grosse industrie dans le but d’un partage de richesses. Ils ont subventionné des programmes culturels ambitieux, institué l’indépendance de la presse, autorisé le vote des femmes…

Pour défendre ce programme élaboré par le CNR, Jean Moulin y a laissé sa vie, le 28 avril 1943 à la suite de la répression conduite par Klaus Barbie à Caluire le 21 juin précédent. Ce jour-là, il fut arrêté avec sept de ses compagnons Résistants suite à la dénonciation de René Hardy, auteur présumé de la trahison, qui n’avouera d’ailleurs jamais son passage à l’ennemi malgré toutes les preuves retrouvées.

Le 2 juin 1944 à Alger, va naître le gouvernement provisoire de la République Française. Il votera les réformes fondamentales transcrites dans le programme du CNR. La France est libérée en août 1944 et voit la fin du Régime de Vichy. Ce nouveau gouvernement provisoire va déclarer nulles et non-avenues toutes les décisions prises par le précédent régime.

Aujourd’hui, nous ne devons pas oublier les valeurs du CNR. Nous devons être à la hauteur de ce que nos anciens nous ont légué. C’est à eux que nous devons ces libertés : tout ce qui fait société, tout ce qui fait que l’on vit l’un avec l’autre, et non pas l’un à côté de l’autre, tout ce qui tend une collectivité vers plus de justice, plus d’égalité, plus d’humanité, tout ce qui nous fait vivre ensemble.

Aujourd’hui, nous ne devons pas oublier les valeurs du CNR. Nous devons être à la hauteur de ce que nos anciens nous ont légué. C’est à eux que nous devons ces libertés : tout ce qui fait société, tout ce qui fait que l’on vit l’un avec l’autre, et non pas l’un à côté de l’autre, tout ce qui tend une collectivité vers plus de justice, plus d’égalité, plus d’humanité, tout ce qui nous fait vivre ensemble.

70 ans après cet héritage inestimable, les coups de boutoirs lui sont portés de manière persistante. Politiciens de droite comme de gauche, financiers, assureurs, banquiers, grands patrons, n’ont de cesse de fouler au pied tout ce qui, de près ou de loin, représente un frein dans leur course au profit.

Ces financiers ont démantelé notre système de sécurité sociale, celui des retraites et des services publics, celui de l’emploi et des salaires. Ils ont vulgarisé les privatisations et entrepris la déréglementation financière aux conséquences lourdes pour notre peuple. Ils ont abandonné notre jeunesse, l’ont laissée en désespérance, sans espoir d’avenir.

Et pourtant, le Conseil National de la Résistance a su sortir de l’impasse dans un moment tragique de l’histoire de notre pays pour inventer le pacte social, celui qui allait permettre à la France de se relever du désastre et d’aborder le futur sous un jour meilleur. Ils ont esquissé ce que devait être la société juste et pacifique qui allait suivre l’écroulement du nazisme. Ils nous ont donné les structures qui ont favorisé l’extraordinaire prospérité de l’après-guerre. Ils ont posé les jalons de l’avenir.

Nous avons là un héritage commun transmis par nos aînés, un patrimoine que nous devons faire fructifier pour les générations futures.

Aujourd’hui, pour coller concrètement à la réalité de terrain et répondre à l’urgence sociale, le programme du CNR se doit d’être soutenu et consolidé car il reste pleinement d’actualité. Nous devons en renforcer son socle car les conquêtes sociales sont aujourd’hui menacées et méthodiquement démantelées au nom de la finance.

10:18 Publié dans Actualité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cnr, jean moulin, de gaulle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |