09/05/2016

La Marseillaise de Renoir

Lorsque retentit la Marseillaise chantée à pleins poumons par une armée de bric et de broc qui monte à Paris défendre « la patrie en danger », on a du mal à retenir ses larmes. Ce chant n’est pas encore l’hymne national. Il s’appelle le Chant de marche des volontaires de l’armée du Rhin. Bomier, maçon de son état, est de ceux-là. La première fois qu’il l’entend, il est persuadé que nul ne retiendra l’air ni les paroles. Avec une mauvaise foi absolue, il niera devant ses camarades avoir jamais dit ça. Tous éclatent de rire. Nous aussi.

Ce chef-d’œuvre tourné en 1936 et qui sortira sur les écrans en 1938. C’est le 22e film de Renoir. Entièrement financé par une souscription lancée par la CGT sous forme d’assignats. L’élan qui entoure le film est impressionnant. Trois mille figurants, tous membres de la CGT. L’ensemble des ouvriers et des techniciens sont affiliés sans exception au tout jeune Syndicat général des travailleurs de l’industrie du film CGT.

La France des privilèges est contestée dans tout le pays

Au générique, beaucoup d’acteurs de renom. Dont Carette et Louis Jouvet. Le film a été tourné dans les studios de Billancourt. Très peu d’extérieurs. Bonnier, Cabri, Ardisson, les trois figures que l’on suit tout au long du film, se rencontrent dans la garrigue où ils ont trouvé refuge. Cabri risque les galères pour braconnage.

La France des privilèges est contestée dans tout le pays. Les cahiers de doléances circulent. Le film démarre à cet endroit-là. Renoir, « le Patron », comme on le surnomme dans la profession, sait ce qu’il veut : réaliser une fresque sur la Révolution française dans le contexte politique et social en pleine effervescence du Front populaire. Il tient son début. « Ça commence comme un film de Pagnol, ça se finit comme un film de John Ford », raconte Tanguy Péron, historien du cinéma.

C’est juste. La garrigue, l’accent marseillais qui se frotte à l’accent pointu, les fanfaronnades, les discussions dans les assemblées citoyennes, mais aussi la fraternité, la générosité face à la noblesse française qui préfère s’allier aux Prussiens contre la République (on songe au « plutôt Hitler que le Front populaire »), le sens de l’honneur chez les plus humbles, celui du déshonneur de l’aristocratie réfugiée à Coblence, tout est là, dans ce premier film républicain sur la Révolution française. Dont l’épisode final raconte la victoire de Valmy et la prise des Tuileries.

Le tournage du film est plus long que prévu. La Marseillaise aurait dû être prêt pour l’Exposition universelle de 1937. L’argent manque. Le contexte politique se dégrade. En Espagne, la République est attaquée, bombardée. En France, les militants communistes collectent désormais pour elle après que le gouvernement se soit retranché derrière la non-intervention. Le fascisme frappe à toutes les portes.

En Allemagne, en Italie, en Espagne. Renoir tient bon. La CGT aussi qui poursuit le financement du film. Des associations juives antifascistes américaines lèvent des fonds. On dit que le Kominterm aussi aurait envoyé de l’argent. À l’origine, le film devait coûter 8 millions de francs. La facture s’élèvera à 18 millions. Lorsqu’il est projeté pour la première fois le 2 février 1938 à l’Olympia, il est mal accueilli. Le Front populaire n’est plus. L’imminence d’une invasion hitlérienne plane en Europe…

Quand Renoir filme la Marseillaise , il pense Front populaire

« La nation, c’est la réunion fraternelle de tous les Français », explique Ardisson à un officier de l’armée. Chaque réplique du film, chaque symbole, chaque acte résonnent avec acuité encore aujourd’hui. Plus que jamais. Quand Renoir filme la Marseillaise, il pense Front populaire. Quand nous regardons ce film aujourd’hui, on pense à tous ces détournements de l’Histoire, à tous ces brouillages qui viennent parasiter les discours politiques. À tous ces mensonges. La Marseillaise est un chant révolutionnaire.

Le hold-up opéré par la bande à Le Pen est une insulte aux révolutionnaires de 1789. Mais aussi aux résistants qui tombaient sous les balles nazies en chantant la Marseillaise. La fonction pédagogique du film est évidente. Allier un geste artistique à la volonté d’instruire le peuple, non pour le guider mais qu’il devienne libre, est un acte fort. La générosité, la fraternité, la liberté sont bien plus que des concepts : dans le film, les personnages en font l’apprentissage, et c’est remarquable. Chez Renoir, le désordre est du côté des ligues factieuses (les monarchistes).

L’ordre du côté du peuple. Mais c’est l’idée d’union (ouvriers, paysans, artisans, intellectuels, Marseillais, Bretons ou Auvergnats) face aux détenteurs des privilèges qui est le fil conducteur du film. Quelques mois après la sortie du film, la France signe les accords de Munich sous les applaudissements des tenants de l’ordre bourgeois. On trouve a posteriori des indices dans le film de Renoir comme autant de fulgurances visionnaires d’un artiste en phase avec son époque.

12:53 Publié dans Cinéma, L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la marseillaise, jean renoir, cgt |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2016

Le 1er mai 1891 à Fourmies Maria, 18 ans, un bouquet d’aubépine au bras est assassinée

La ville de Fourmies a atteint son apogée industrielle et démographique en 1891. Elle compte alors près de 16 000 habitants, en majorité des ouvriers qui vivent des conditions d’insalubrité importante. Parallèlement à une baisse de salaire de 10 à 15 % entre 1882 et 1891, le prix du pain a augmenté de 20 % et celui du charbon de 44 %. Durant l’hiver 1890/1891, plus de 2 000 personnes sont ainsi secourues par le bureau de bienfaisance de Fourmies.

Le contraste avec la richesse du patronat est de plus en plus insupportable et révoltante pour l’ouvrier. A l'approche du 1er mai, on craint des mouvements de grèves plus fort qu’en 1890.

Début avril, la journée du 1er Mai 1891 à Fourmies est préparée par des responsables du Parti Ouvrier Français, tels Hippolyte Culine et Paul Lafargue (gendre de Karl Marx, futur député du Parti Ouvrier en novembre 1891 à Lille).On y dénonce les « conditions de travail déplorables » et on revendique la journée de 8 heures de travail.

Selon le programme, les ouvriers étaient invités à porter à 10h leurs revendications à la mairie. Des festivités l'après-midi et un bal en soirée étaient également inscrits au programme. Le 1er Mai 1891 n’aurait jamais du se terminer dans un bain de sang...

Les patrons répliquent par une adresse très vive « contre les meneurs étrangers » et les « théories révolutionnaires ». Affichée le 29 avril et signée par tous les entrepreneurs, sauf un, elle tente de dissuader les ouvriers de participer à la manifestation. A la veille du 1er mai, les patrons ont exprimé leur inquiétude au maire qui demande un renfort de troupes au sous-préfet d'Avesnes.

Histoire de dissuader les ouvriers à se mettre en grève, le patronat menacera également de licenciement tous les ouvriers qui arrêteront le travail. Devant les risques de débordements, ils finiront par obtenir du préfet qu'il mobilise un important dispositif de maintien de l'ordre.

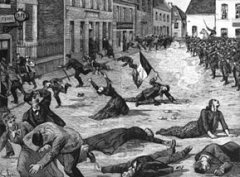

En cette journée du 1er mai, 2 compagnies d'infanterie seront donc mobilisées. Nous sommes le 1er mai 1891. A 9 heures, la plupart des ouvriers de la ville sont en grève. Une seule filature reste en activité. Après une échauffourée avec les gendarmes à cheval, quatre manifestants sont arrêtés. Le premier slogan de la journée « c'est huit heures qu'il nous faut " est alors devenu "c'est nos hommes qu'il nous faut ».

Le reste de la journée se déroulent sans aucun incident majeur. En début d'après-midi, le maire de Fourmies promet de relâcher à 17h00 les ouvriers qui avaient été arrêtés le matin.

Il est 18h15, place de l’église, face à la mairie de Fourmies, les 4 grévistes emprisonnés le matin à la mairie n’ont toujours pas été libérés.Près de 200 manifestants arrivent alors sur la place et font face aux 300 soldats équipés du nouveau fusil Lebel.

Il est 18h20, les cailloux volent, la foule pousse. Pour se libérer, le commandant Chapus fait tirer en l'air. Il est presque 18h25, le commandant Chapus s'écrie : « Feu ! Feu ! Feu rapide ! Visez le porte-drapeau ! » La troupe tire et teste leur nouveau fusil Lebel.

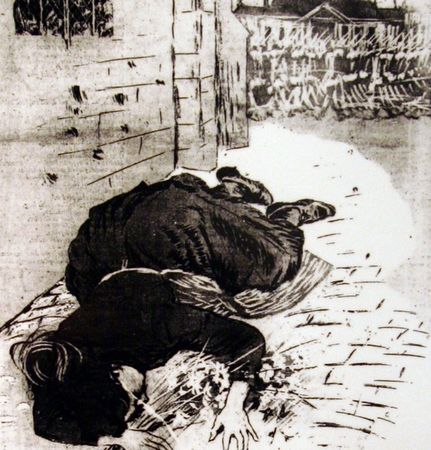

La fusillade va faire une trentaine de blessés et neuf morts, dont 4 jeunes femmes et un enfant, parmi lesquels Maria Blondeau, jeune ouvrière de 18 ans tenant dans les mains un bouquet d’aubépine, Kléber Giloteaux, un jeune de 21 ans ou bien encore Emile Cornaille, âgé de 11 ans avec dans sa poche une toupie...

La fusillade va faire une trentaine de blessés et neuf morts, dont 4 jeunes femmes et un enfant, parmi lesquels Maria Blondeau, jeune ouvrière de 18 ans tenant dans les mains un bouquet d’aubépine, Kléber Giloteaux, un jeune de 21 ans ou bien encore Emile Cornaille, âgé de 11 ans avec dans sa poche une toupie...

Les « martyrs de Fourmies » ont donné le 1er mai à la France

Ces morts, promus aux yeux des ouvriers, vont très vite devenir des symboles de la République répressive et de classe. Un dixième décès sera à déplorer le lendemain. Camille Latour, un ouvrier de 46 ans, commotionné après avoir assisté à la fusillade. Les 10 morts de Fourmies seront inhumés le 4 mai devant une foule estimée à près de 50 000 personnes.

Quelques jours plus tard, à l’Assemblée Nationale, le député Georges Clemenceau déclarera « Il y a quelque part, sur le pavé de Fourmies, une tache innocente qu’il faut laver à tout prix….Prenez garde ! Les morts sont des grands convertisseurs, il faut s’occuper des morts ! ».Avec le drame de Fourmies, le 1er mai va s'enraciner dans la tradition de lutte des ouvriers.

Il représente un tournant considérable dans l’histoire du mouvement ouvrier français et mondial. A la fin de l’année 1891, l'Internationale Socialiste va renouveler le « caractère revendicatif et international du 1er mai » comme un jour à part pour le monde du travail, en hommage aux « martyrs de Fourmies » !

Il faudra attendre le 23 avril 1919 pour que le Sénat Français ratifie la journée de 8 heures. La signature des accords de Matignon par Léon Blum le 7 juin 1936, permettra une augmentation des salaires de 7 à 15 %, la reconnaissance du droit syndical dans l’entreprise, l’élection des délégués ouvriers, la création de conventions collectives, la semaine de 40 heures et les 15 jours de congés payés.

Le 1er mai deviendra un jour férié en France en 1941…C’est Lénine qui décide en 1920 de faire du 1er mai une journée chômée en Russie. L'Allemagne nazie va encore plus loin. Hitler, pour se rallier le monde ouvrier, fait, dès 1933, du 1er mai une journée chômée et payée. La France l'imitera sous l'Occupation, en 1941. En avril 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération pour faire définitivement du 1er mai un jour férié et payé...De l’aubépine au brin de muguet !

En France, dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Celui-ci symbolise la division de la journée en trois parties : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Le triangle est remplacé dès 1892 par la fleur d'aubépine avec un ruban rouge, en hommage à Maria Blondeau, l’une des victimes de la fusillade de Fourmies, tuée avec un bouquet d’aubépine à la main.

En 1895, le socialiste Paul Brousse lance un concours dans son journal, pour inviter ses lectrices à choisir une fleur symbole. Peu à peu s'impose l’églantine, symbole de la Révolution française et fleur traditionnelle du nord de la France. Mais cette rose sauvage connaît un sérieux rival, le muguet, qui a pour lui de fleurir précisément début mai.

En 1907, le muguet, symbole du printemps en Île-de-France, remplace peu à peu l’églantine. Le brin de muguet est alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge.Après la Première Guerre mondiale, la presse organise la promotion systématique du muguet blanc contre la rouge églantine. C’est sous Vichy (1941) que la fleur traditionnelle d’Ile-de-France détrône définitivement l'églantine.

Ce résumé a été élaboré d’après le livre d’André Pierrard et de Jean-Louis Chappat : « La fusillade de Fourmies » paru aux éditions Maxima.

16:40 Publié dans Monde, Résistance, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fourmies, premier mai, fusillade |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/04/2016

CHANSONS ROUGES MOSAIK RADIO

Nouvelle radio qui remplace la totalité des radios du groupe Mosaik Radios (Chansons Rouges, Mosaik Radio, Classik Radio) pour permettre une meilleure unicité et écoute.

Elle est diffusée sans publicité et permet des programmations plus importantes et plus diverses sans contraintes d'horaires et d'audimat.

Elle donne la priorité à la musique et à l'information en diffusant tous les jours douze magazines d'actualités politiques, sociales, culturelles, éducatives, sportives, musicales et 16 flashs d'informations générales

MAGAZINE HISTOIRE : LA COMMUNE DE PARIS

La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.

La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.

Le magazine Histoire de la Radio Chanson Rouge Mosaik Radio pendant tout le mois d'avril diffusé le jeudi à 15h et le dimanche à 20h sera consacré à cet évènement avec Henri Guillemin qui a consacré une conférence sur la Commune de Paris. Au mois de mai l'intégralité de cette conférence vous sera proposé dans le cadre du magazine Panorama diffusé le dimanche à 15h et le jeudi à 20h.

LA GRILLE DE DIFFUSION

- Programme musical de chansons rouges, rebelles et révolutionnaires de France et du Monde entier en continu

L'INFORMATION

-Magazines d'informations du matin à 7h, 8h, 9h, 13h (flash, météo, sport, éphéméride, programmes TV, horoscope, magazines, chroniques)

-Magazines d'informations du soir à 17h et 19h

-Flash d'informations toutes les heures de 6h à 22h (sauf 21h)

-Le TOP 8h du matin magazine, 8h-8h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)

-Le TOP midi magazine , 12h-12h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)

-Le TOP 18h magazine , 18h-18h30 (flash, édito, chronique, magazine, reportage, rubriques diverses)

PLUS BELLES LES LUTTES, le lundi à 20h, émission proposée par les militants CGT des Bouches du Rhone

MAGAZINES THEMATIQUES 10H, 15H, 20H, 22H

Lundi : 10H : Entretiens avec des chanteurs et nouveautés musicales, 15H : Découverte recettes cuisine, 20H : Plus belles les luttes, 22H : Découverte Jazz

Mardi : 10H : Reportages, 15H : Découverte musique classique, 20H : Fréquence Terre

Mercredi : 10H - Cinéma, 15H : Hits rire des années 50 et 60, 20H : Reportages et débats, 22H : Découverte musique country

Jeudi : 10H : Découverte musique Jazz, 15H : Histoire, 20H : Panorama (conférences)

Vendredi : 10H : Découverte musique country, 15H : Cinéma, 20H : magazine cuisine, 22H : Hits et rire des années 1950-1960

Samedi : 10H - Fréquence Terre magazine de l'écologie, 15H - Entretiens avec des chanteurs, nouveautés musicales, 20H : Magazine cinéma

Dimanche : 1OH : Découverte musique classique, 15H : Panorama (conférences), 20H : Magazine Histoire, 22H : Découverte musique classique

LES SPÉCIALES :

TOUS EN BOITE DE 00H00 A 6H00 DU MATIN LE SAMEDI ET LE DIMANCHE - NUIT DISCO

17:43 Publié dans Actualité, Châteaux, Cinéma, Colonies, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre d'Espagne, La Commune, Libération, Moyen âge, Musique, Occupation, Politique, Première guerre mondiale, Résistance, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chansons rouges mosaik radio, histoire, la commune de paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |