21/02/2016

« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre »..., disent les survivants

La bataille de Verdun a été un massacre effroyable. Mais si elle est devenue « la » bataille, c’est en raison de la noria des divisions, de la crainte de perdre la guerre, de la résistance française et de la valeur symbolique développée ensuite par un immense travail de mémoire.

De toutes les batailles de la Grande Guerre, celle de Verdun reste, dans notre mémoire nationale, la plus importante : c’est d’ailleurs la seule qui figure au programme d’histoire des collégiens. Comment expliquer ce statut exceptionnel ?

Une première explication est l’extraordinaire violence des combats jusqu’à l’été. C’est ce que signifiaient, au moment même, les soldats et officiers quand ils disaient : « Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fa it la guerre. » De fait, les documents témoignent d’une lutte d’une rare intensité : on se bat dans des trous d’obus, plus ou moins reliés entre eux pour former des tranchées, sous le bombardement constant d’obus souvent de gros calibre. Se montrer de jour est s’attirer aussitôt des balles. La nuit, on veille, on travaille à renforcer les positions, on ne dort pas vraiment ; les corvées en tout genre et les brancardiers sillonnent le champ de bataille. Les survivants qui descendent du front semblent revenir de l’enfer.

Cette explication n’est pourtant pas suffisante. Verdun a été pire que les batailles précédentes, auxquelles les témoins la comparaient, mais les suivantes ont sans doute été plus dures encore, car l’escalade des bombardements n’a pas cessé ; après chaque échec, les états-majors ont conclu qu’ils n’avaient pas frappé assez fort, et ils ont frappé plus fort la fois suivante. Le million d’obus tirés par les Allemands le premier jour de l’offensive représente moins de quatre jours de la production française d’obus en 1918. Le nombre des morts de Verdun est impressionnant – 143 000 Allemands et 163 000 Français –, mais, compte tenu des effectifs, les pertes françaises sont plus lourdes sur la Somme qu’à Verdun. Les récits de la Somme ou du Chemin des Dames, en 1917, sont aussi terribles que ceux de Verdun : ils disent la faim, la soif, la boue – qui colle aux habits et happe parfois les soldats –, les bombardements incessants, les blessés, les cadavres et débris humains, la puanteur, les mouches, la mort présente à tout instant. Verdun est certes un peu différente : sur ce plateau entaillé de multiples ravins profonds, c’est un combat de petits groupes, à la grenade, alors que les autres batailles, en terrain moins mouvementé, mettent aux prises des lignes plus nettes, sur un front plus large. Mais c’est partout l’enfer.

D’autres raisons interviennent. La première est la « noria ». Le commandement français a en effet remplacé les divisions épuisées par des divisions fraîches, alors que les Allemands reconstituaient sur place leurs unités par des renforts. De ce fait, 70 divisions françaises ont combattu à Verdun, sur une centaine. Verdun est la bataille qu’ont « faite » le plus grand nombre de soldats français. En outre, elle est purement française, car les alliés n’y ont pas participé directement.

Les soldats ont intériorisé l’enjeu

Mais la vraie raison est l’importance de l’enjeu. C’était la première fois, depuis 1914, que les Allemands attaquaient, et en force. Tous les Français ont craint de perdre la guerre. À la fin de la semaine qui commence le 21 février, l’angoisse règne : la défaite sera-t-elle enrayée ? La population anxieuse guette les communiqués, la presse se veut rassurante, mais enregistre les reculs. Les hommes politiques s’agitent : c’est à Verdun que se joue le sort de la nation. Dans les semaines qui suivent, c’est là que ministres, parlementaires, journalistes, académiciens, diplomates, veulent aller, et pouvoir dire qu’ils y sont allés.

Les soldats ont intériorisé l’enjeu : ce n’est pas une bataille comme les autres, c’est « la » bataille, et il est juste que chacun y passe à son tour : la noria trouve là sa justification. Le moral des soldats n’est pas constant ; il y a des moments de lassitude, et même des refus de monter en ligne, mais aux moments les plus décisifs, ils consentent des sacrifices surhumains, et l’on peut parler d’héroïsme. Il ne faut pas que les Allemands passent. Le « mythe » de Verdun se constitue pendant la bataille elle-même : c’est le symbole de la résistance française.

Un immense travail de mémoire a développé ensuite la valeur symbolique de Verdun : les combattants sont revenus en pèlerinage, seuls, en famille, en groupes organisés par leurs associations ; un comité a construit l’ossuaire de Douaumont, grâce à des souscriptions de plus d’une centaine de villes françaises et étrangères, des manifestations commémoratives ont été organisées tous les ans. Les villes ont donné à des rues ou des places le nom de Verdun.

C’est parce que Verdun avait acquis cette valeur symbolique exceptionnelle qu’il n’y avait pas de meilleur lieu pour manifester la réconciliation des deux peuples par un geste spectaculaire et silencieux, la poignée de main du président Mitterrand et du chancelier Kohl, le 22 septembre 1984.

Repères

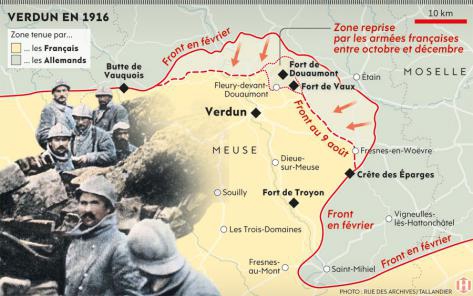

- 21 février 1916. Début de l’offensive allemande. Quatre jours plus tard, le fort de Douaumont est enlevé.

- 18 juin. Les Allemands, à portée de vue de Verdun, bombardent le secteur avec des obus au phosgène.

- Du 21 au 24 octobre. Les Français pilonnent les lignes allemandes. Les Français reprennent Douaumont.

- Mi-décembre. Après 300 jours, les troupes allemandes sont refoulées sur leurs positions de départ.

Attaques et contre-attaques. Les Allemands attaquent au nord de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, le 21 février 1916, à 7 heures, par un bombardement massif. En cinq jours, ils avancent de 6 à 8 kilomètres et prennent le fort de Douaumont. Ils sont arrêtés par l’arrivée de renforts et la réorganisation du commandement, confié au général Pétain, mais, le 6 mars, ils attaquent aussi rive gauche. Jusqu’à la fin du mois de juin, attaques et contre-attaques font rage. Les Allemands parviennent à 4 kilomètres de Verdun, mais l’offensive alliée sur la Somme, le 1er juillet, les oblige à desserrer l’étreinte. Les Français passent à l’offensive, reprennent les forts de Douaumont puis de Vaux, et reviennent à leur front de départ, rive droite, le 15 décembre. Ils crient victoire mais ne reprendront qu’en août 1917 le terrain perdu rive gauche.

Antoine Prost, professeur émérite, université Paris-I Antoine ProstVendredi, 19 Février, 2016

11:35 Publié dans Actualité, Guerre, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verdun, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2016

NOUS OUVRIERS

On a peine à l’imaginer. Ils sont pourtant des millions. Un peu plus de sept selon les dernières statistiques. Sept millions de corps qui se plient, de mains qui s’activent, de sueur, de cambouis, de gestes chaque jour mille et mille fois répétés. Les ouvriers représentent encore aujourd’hui un quart de la population active française. La France en bleu de chauffe et chaussures de sécurité travaille toujours. Quand les ouvriers du textile ou de la sidérurgie diminuent, ceux du tri, de l’emballage, de l’expédition ou les conducteurs- livreurs, eux, progressent.

Ils sont là et pourtant invisibles. Car ces hommes et ces femmes ont disparu de notre champ visuel. Il faut des fermetures d’usines et des vies qui s’écroulent pour que l’on redécouvre, étonnés, leur existence.

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, ces travailleurs étaient pourtant acclamés comme des héros.

« Gueules noires » et métallos étaient alors les figures incontournables de la reconstruction et les fers de lance des plus grandes avancées sociales.

Comment une telle mutation a t-elle pu avoir lieu ?

Cette fresque historique en 3 volets revient sur les révolutions, les frustrations, les victoires et les échecs qui ont changé radicalement le visage du travailleur français.

Pour cela, il faut partir ausculter les mémoires. Avec près d’une cinquantaine de familles, du Nord au Sud de la France, d’Est en Ouest, ce film dresse le portrait de cette France ouvrière par ceux qui l’ont faite et continuent de la faire. Une plongée dans les souvenirs entremêlés afin que se redessine la réalité de la vie ouvrière. Celle du fond de la mine, celle de la chaîne, de la «ligne » comme l’on dit poliment aujourd’hui. Mais aussi le quotidien des courées, les jardins bêchés les dimanches, les bistrots, les bals et les réunions syndicales.

En suivant le fil de ces mémoires entrelacées, aidé par un comité éditorial d’historiens et de sociologues, ce film pose aussi la question de la désindustrialisation de la France voulue par les gouvernements successifs dès les années soixante.

Pour la première fois, cette trilogie propose un portrait d’ensemble de ces hommes et femmes qui ont reconstruit la France avant que cette dernière ne

les sacrifie sur l’autel de la «nécessaire» rentabilité.

Episode 1 : « ... nos mains ont reconstruit la France » 1945-1963 - Durée 52 ‘14’’

Dans sa première partie, le film décrit les années d’après-guerre. Les ouvriers sortent auréolés de leur engagement massif dans la Résistance, et la fierté d’appartenir à ce monde est grande.

Dans l’inconscient collectif, l’ouvrier a le visage et la gouaille de Jean Gabin. Le travail en usine ou à la mine reste une réelle épreuve, mais les acquis du Front populaire et les réformes sociales de 1945 laissent espérer aux ouvriers une amélioration de leurs conditions de vie.

Episode 2 : « ... nos rêves ont façonné la société » 1963 – 1983 -Durée 52’14’’

Au beau milieu des Trente Glorieuses, la France construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits de mines sont progressivement abandonnés. La décentralisation industrielle, lancée dans les années soixante, est une aubaine pour certaines régions de l’Ouest et du Sud de l’hexagone, mais marque le début du déclin des bassins industriels traditionnels.

Au cœur de la Vème République gaulliste, les ouvriers doivent faire face à une nouvelle révolution industrielle. L’automatisation redessine sa place. Ces années-là parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais les ouvriers de cette génération s’interrogent : ne sont-ils que des machines à produire ?

Episode 3 : « ... nos cœurs battent encore 1983 à nos jours - Durée 52’14’’

Ils y ont crû : un président de gauche devait forcément les protéger. La désillusion est terrible. Dès 1983, la fermeture des Hauts-Fourneaux, les restructurations dans l’automobile, les délocalisations, l’intérim, le chômage, la précarisation de la vie assomment les ouvriers.

Celui qui a un emploi est un chanceux. Pour le conserver, il faut faire profil bas et endurer un rythme toujours plus soutenu. Les ouvriers qui, un temps, avaient espéré accéder aux classes moyennes, se retrouvent une nouvelle fois relégués en bas de l’échelle. La fierté d’appartenance à une classe laborieuse a disparu avec cet espoir déçu. Désormais, on ne se dit plus « ouvrier ». On préfère le nom d’ « opérateur » ou de « technicien ». Sept millions de travailleurs sont ainsi « ouvriers » sans vraiment le savoir eux-mêmes.

Nous, Ouvriers : Bande-Annonce from 13 Productions on Vimeo.

17:16 Publié dans Actualité, Révolution, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ouvriers, télé-film, société |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2016

COMPANERAS, LE ROLE DES FEMMES DANS LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE ESPAGNOLE

Documentaire Compañeras, de Dominique Gautier et Jean Ortiz.

Documentaire Compañeras, de Dominique Gautier et Jean Ortiz.

Le film retrace la participation et le rôle des femmes dans la défense de la République espagnole, dans l'anti-franquisme. Elles qui ont été longtemps reléguées, comme effacées. Une longue absence. Significative.

Leur reconnaissance, relativement récente, n'est pas encore au niveau de ce que fut l'engagement des femmes espagnoles dans le combat antifasciste. La République de 1931 commença à changer la condition quasi-esclave des femmes espagnoles, mais ne put mener à terme ce combat émancipateur.

Avec la victoire des franquistes en 1939, les femmes, surtout celles du peuple, furent doublement perdantes. Et d’abord de leurs droits. Leur condition régressa à ce qu'elle était avant 1931 : soumission, aliénation, négation...

Pendant 10 ans, Dominique Gautier et Jean Ortiz ont interviewé, rencontré, suivi, ces femmes courage, mères, épouses, en première ligne ou à l’arrière du front, miliciennes, combattantes, guérillas, agents de liaison, recueillant des heures de témoignages plus forts et plus poignants les uns que les autres. Des portraits chaleureux de femmes anarchistes, communistes, socialistes..., des mots dits, des silences, des regards. Beaucoup de dignité.

Gautier et Ortiz ont ciselé, dans la lignée de leurs précédents documentaires (« Espejo rojo - Rouge miroir », « Le cri du silence », « La traversée solidaire », « Les ombres de la mémoire », « Fils de Rouge » ... ), un film délicat, tonique, qui ne cache ni les problèmes, ni les limites de la République, ni les contradictions d’une époque.

Le documentaire "Compañeras" raconte l'avant 1931, la République, la Guerre d'Espagne, l'anti-franquisme, une « transition » sans rupture, le rétablissement d'une démocratie bancale... Il termine par la condition de la femme sous le très conservateur gouvernement Rajoy, sur le nécessaire combat de mémoire, mais tourné vers le futur, ainsi que sur le ressenti de la troisième génération « républicaine ».

Dominique Gautier et Jean Ortiz bouclent ainsi plus de 20 ans de travail sur cette histoire qui tient à cœur à des millions d’hommes et de femmes, en Espagne et au sein de l’exil, et qui ne passe pas. Qui réclame ses droits.

13:48 Publié dans Cinéma, Deuxième guerre mondiale, Espagne, Guerre d'Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : companera, ortiz, espagne, république |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |