22/06/2016

La dernière grande manifestation interdite de la CGT avait fait neuf morts

LOI TRAVAIL - Interdire une manifestation au nom du trouble posé à l'ordre public n'est pas inédit en France. Interdire une grande manifestation organisée par la CGT, premier syndicat représentatif, est en revanche rarissime. Et la dernière fois que cela s'est produit, l'histoire s'est achevée sur un drame enseigné dans les livres d'histoire.

LOI TRAVAIL - Interdire une manifestation au nom du trouble posé à l'ordre public n'est pas inédit en France. Interdire une grande manifestation organisée par la CGT, premier syndicat représentatif, est en revanche rarissime. Et la dernière fois que cela s'est produit, l'histoire s'est achevée sur un drame enseigné dans les livres d'histoire.

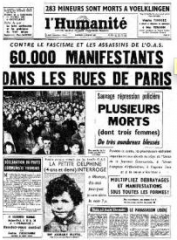

Il faut remonter à la fin de la guerre d'Algérie pour retrouver pareille interdiction. A l'époque, le puissant Parti communiste français et une intersyndicale réunissant la CGT, la CFTC et l'UNEF décident d'appeler à une grande manifestation parisienne le 8 février "contre le fascisme". Leur cible n'est pas tant le pouvoir incarné par le général de Gaulle mais l'Organisation de l'armée secrète (OAS) qui multiplie les attentats dans la capitale au nom de l'Algérie française.

Ironie de l'histoire, les organisateurs optent à l'époque pour un rassemblement statique place de la Bastille. Invoquant l'état d'urgence décrété depuis un an, le gouvernement et le préfet de police, Maurice Papon, décident d'interdire la manifestation. Une interdiction que vont braver les manifestants qui convergent vers la Bastille en milieu d'après-midi.

Face aux quelques 30.000 manifestants, ordre est donné par la préfecture au millier de policiers positionnés de disperser "énergiquement" les cortèges. Si certains groupes se désengagent pacifiquement, d'autres ripostent aux sommations des forces de l'ordre, entraînant des affrontements sporadiques.

Refoulés jusque dans les escaliers du métro Charonne, certains manifestants sont pris dans une bousculade et visés par les coups de matraque et le jet de grilles émanant des forces de l'ordre. Bilan du drame: 9 morts, dont trois femmes, et plusieurs dizaines de blessés.

Depuis, les syndicats et la gauche commémorent régulièrement ce que certains historiens considèrent comme "un massacre d'Etat". Une plaque portant le nom des victimes apposée à l'intérieur de la station de métro est fleurie chaque année.

11:08 Publié dans Actualité, L'Humanité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manifestation, interdiction, charonne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2016

Les sommets de 120 ans de haine anti-CGT

Michel Pigenet, Professeur d’histoire contemporaine, Paris-I Panthéon-Sorbonne, Humanité Dimanche

Au sortir du Front populaire, Paul Reynaud, alors ministre des Finances, voudra "en finir avec une CGT dominée par le PCF"

Entre mépris de classe et répression sociale, le déferlement de propos venimeux qui s’exerce contre la CGT à l’occasion de la mobilisation contre le projet El Khomri n’est pas une nouveauté.

Depuis sa création, la Confédération est la cible d’attaques violentes du pouvoir, du patronat, comme le démontre, exemples à l’appui, l’historien Michel Pigenet.

Ainsi la CGT serait « à la dérive », associée à des « minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes » (Pierre Gattaz). Sur la lancée, un médiacrate patenté a pu identifier les « deux menaces » qui pèseraient sur la France : « Daech et la CGT ». Tandis qu’une pétition exige la dissolution de la centrale, son secrétaire général n’est pas épargné. « L’homme qui veut mettre la France à genoux » (« le Figaro ») rappellerait le « Beauf » de Cabu, ce que suggère le portrait d’un Philippe Martinez à la « vie un peu terne et sans apparat », issu d’« une banlieue sans âme » et qui « roule dans une vieille Renault Scenic » (« Capital »).

Frappés au double coin de la défense de l’ordre et du mépris de classe, les thèmes du discours anticégétiste ne se renouvellent guère. À trois décennies de distance, les propos de Pierre Gattaz font écho aux sorties de Coluche contre la CGT « force du désordre » et « cancer général du travail ».

L’antisyndicalisme est aussi, sinon d’abord, affaire d’État. Dotés des moyens qu’offre la puissance publique, nombre de ministres ont attaché leur nom aux plus violentes diatribes anticégétistes. Avant 1914, Clemenceau revendiqua le surnom de « premier flic de France » face à une CGT qu’il défiait en ces termes : « Vous êtes derrière une barricade ; moi je suis devant. »

En 1921, un tribunal correctionnel ordonnera la dissolution de la CGT au lendemain d’une défaite ouvrière marquée par la révocation de 18 000 cheminots dont une violente campagne de presse dénonçait l’« entreprise criminelle contre la prospérité de la nation » (« le Temps »).

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Il en ira de même en novembre 1938, au sortir du Front populaire et en riposte à la grève générale contre les décrets-lois mettant fin aux 40 heures. Son initiateur, Paul Reynaud, confiera qu’il voulait « en finir avec une CGT désormais dominée par les communistes ». Passons sur la dissolution effective de la CGT, exécutée en novembre 1940 par Belin, ancien secrétaire confédéral rallié à Vichy.

Après la Libération, la guerre froide verra les autorités assimiler la CGT à un PCF tenu pour être au service de l’URSS. Lors des durs conflits sociaux de 1947 et 1948, des milliers de grévistes, sur lesquels les CRS sont autorisés à tirer par Jules Moch, ministre socialiste de l’Intérieur, sont licenciés et des centaines condamnés par la justice.

La radio et la presse ne sont pas en reste. « L’Aurore » du 21 octobre 1948 appelle le gouvernement à « briser » le « plan clandestin du Kominform ». Tout au long de ces années, l’État gendarme a la main lourde. Sa bienveillance va aux maintes officines que finance le patronat.

Certaines lui sont liées, à l’instar des caisses que créée l’UIMM dès 1906 afin de couvrir les pertes dues aux grèves. D’autres monnaient leurs prestations au gré des besoins : recrutement de briseurs de grève, diffusion de publications anticégétistes, formation de dirigeants d’entreprise. À partir de 1955, d’anciens rescapés de la collaboration publient ainsi les Études sociales et syndicales, aujourd’hui sous le contrôle de l’Institut supérieur du travail, dont les analystes alimentent les médias bien-pensants.

Nous en sommes là. Aussi évidente que soit la permanence de méthodes et d’argumentaires aux relents de racisme social, notons la quasi-extinction de la thématique anticommuniste à l’honneur depuis les années 1930. L’évolution laisse intacte, en revanche, la dénonciation d’un syndicalisme menaçant la cohésion et l’économie nationales.

17:52 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Libération, PCF, Politique, Résistance, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cgt, social, haine, classe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

17/06/2016

Le 16 juin 1976, jour où Hector Pieterson a été tué à Soweto

Pierre Barbancey, L'Humanité

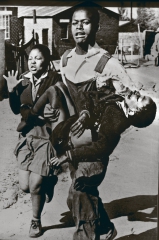

Alors que des dizaines de milliers de lycéens se rassemblent à Soweto pour protester contre la volonté du régime d’apartheid d’imposer l’afrikaans comme langue d’enseignement, la police tire. Le premier à tomber est un jeune de 12 ans. Un mémorial et un musée portent son nom.

Alors que des dizaines de milliers de lycéens se rassemblent à Soweto pour protester contre la volonté du régime d’apartheid d’imposer l’afrikaans comme langue d’enseignement, la police tire. Le premier à tomber est un jeune de 12 ans. Un mémorial et un musée portent son nom.

Quand, le 16 juin 1976, éclate le soulèvement de Soweto, la grande township qui s’étend non loin de Johannesburg, Nelson Mandela est emprisonné depuis quatorze ans. Quatorze longues années pendant lesquelles le régime d’apartheid, mis en place en 1948, a aggravé le sort des populations non blanches et particulièrement celui des Noirs, majoritaires dans le pays. Le 21 mars 1960, déjà, la police d’apartheid s’était distinguée en tuant, dans la township de Sharpeville, 69 Noirs sud-africains qui manifestaient contre la politique des pass, ce passeport intérieur que tout non-Blanc était censé présenter lorsqu’il se déplaçait dans le pays.

La bataille de la langue devenait presque centrale

En 1976, la tension est grande dans l’ensemble du pays. Le Congrès national africain (ANC), le parti de Mandela, multiplie les actions contre le régime ségrégationniste, notamment par le biais de sa branche armée, Umkhonto we Sizwe (ou MK, le « fer de lance de la nation »). Mais dans ces années-là, un autre mouvement créé par Steve Biko, le Mouvement de la conscience noire, prend de l’ampleur. « Le principe de base de la Conscience noire est le rejet par l’homme noir du système de valeurs qui veut faire de lui un étranger dans son propre pays et qui détruit jusqu’à sa dignité humaine », affirmait le leader charismatique du mouvement, en 1976. Quelques années auparavant, en 1971, dans un discours prononcé au Cap, il lançait : « L’arme la plus puissante dans les mains des oppresseurs est la mentalité des opprimés ! » Une autre fois, il expliquait : « Pour commencer, il faut que les Blancs réalisent qu’ils sont seulement humains, pas supérieurs. De même, les Noirs doivent réaliser qu’ils sont aussi humains, pas inférieurs… » Des idées qui avaient imprégné beaucoup de milieux universitaires et lycéens. Le langage africaniste, plus radical malgré sa référence au mouvement américain non violent, avait d’autant plus gagné les consciences que, paradoxalement, l’ANC, se battant pour une Afrique non raciale, apparaissait comme plus enclin au compromis.

Dans cet esprit, la bataille de la langue devenait presque centrale. Le pouvoir décida ainsi que l’afrikaans serait la langue d’enseignement pour les mathématiques, l’arithmétique et les études sociales. L’anglais serait la langue d’enseignement pour les sciences en général et les sujets pratiques (comme la ferronnerie ou la couture). Les langues autochtones ne seraient utilisées dès lors que pour l’enseignement religieux, la musique et la culture physique ! Pour justifier le décret publié en 1974, le vice-ministre de l’Éducation bantou déclarait alors qu’« un homme noir peut avoir à travailler dans une ferme ou dans une usine. Il peut avoir à travailler pour un employeur anglophone ou de langue afrikaans et il doit pouvoir comprendre ses instructions. Pourquoi devrions-nous commencer maintenant à nous quereller à propos de la langue d’enseignement pour les personnes de race noire ? ... Non, je ne les ai pas consultées et je ne vais pas les consulter. J’ai consulté la Constitution de la République d’Afrique du Sud ». Mais le décret passe mal dans les townships. Très mal.

Banderoles et pancartes dénonçent la politique de John Forster

Le 30 avril 1976, les élèves de l’école Thomas Mofolo junior d’Orlando Ouest, un quartier de Soweto (qui signifie SOuth WEst TOwnship), se mettent en grève en ne se rendant plus en cours. Le mouvement s’étend aux autres établissements de la township. Le 13 juin, un comité est constitué, qui appelle à un rassemblement pour le 16 juin.

Les élèves sont déterminés. Ils sont près de 20 000, ce jour-là. Des banderoles et des pancartes sont déployées, sur lesquelles on peut lire des inscriptions dénonçant la politique de John Forster, le premier ministre, ou célébrant l’Avanie, le nom que les mouvements africanistes donnaient alors à l’Afrique du Sud. Tout va très vite dégénérer. La police et l’armée de l’apartheid se déploient et tirent. L’un des premiers à tomber est un gamin de 12 ans, Hector Pieterson. Sur la photo, prise par Sam Nzima, on le voit, mourant, dans les bras d’un camarade de classe, Mbuyisa Makhubo, et sa propre sœur, Antoinette (Tiny) qui court à ses côtés. Le premier d’une longue série. Les flics sont comme à la foire. D’autres clichés, pris par Peter Magubane, les montrent, sourire aux lèvres, fiers d’eux. La révolte va s’étendre aux autres townships, comme celle d’Alexandra. Paradoxe, de nombreux jeunes de Soweto gagneront alors la branche armée de l’ANC, encouragés en cela par Joe Slovo, responsable du Parti communiste sud-africain (SACP). Theunis Swanepoel, le chef de la police qui a donné l’ordre de tirer, est mort d’une crise cardiaque, en 1998, à l’âge de 71 ans.

Depuis 1991, l’Organisation de l’unité africaine (OUA, devenue l’Union africaine) a fait de cette journée du 16 juin, la Journée mondiale de l’enfant africain. En Afrique du Sud, elle est considérée comme la Journée de la jeunesse.

L’Apartheid ébranlé

« J’ai vu un enfant tomber. Sous une pluie de balles je me suis précipité et j’ai réalisé le cliché », se souvient Sam Nzima, qui travaillait alors pour un journal de Johannesburg, The World, auteur de la photo où l’on voit Hector Pieterson dans les bras d’un de ses camarades de classe. « C’était une marche pacifique, on a dit aux enfants de se disperser et ils ont commencé à chanter Nkosi Sikelele (l’hymne des mouvements de libération sud-africains – NDLR). La police a reçu l’ordre de tirer. » La désapprobation internationale qui a suivi les événements de Soweto (et la répression sanglante dans le reste du pays) a poussé l’ONU à décréter en 1977 un embargo sur les ventes d’armes à destination de l’Afrique du Sud. La révolte de Soweto aura ébranlé l’apartheid et reste gravée dans la mémoire de l’Afrique du Sud non raciale.

Repères

1924 Mise en place du premier gouvernement nationaliste. L’afrikaans devient langue nationale.

1944 Fondation de la Ligue de jeunesse de l’ANC par Nelson Mandela, Walter Sisulu et Oliver Tambo.

1963 Nelson Mandela est condamné à perpétuité pour terrorisme et les chefs de l’ANC sont emprisonnés ou exilés.

10 mai 1994 Nelson Mandela devient le premier président noir de l’Afrique du Sud.

16:08 Publié dans International, L'Humanité, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique du sud, apartheid, afrikaans |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |