03/12/2024

Noël : l'Avent, des origines chrétiennes au calendrier allemand

Cette période sainte, qui tire son nom de l’équivalent latin du mot "arrivée", sert de compte à rebours jusqu’à Noël, jour où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus-Christ.

L’hiver venu, quand la nuit prend le pas sur le jour, les chrétiens observent une période de quatre semaines qui leur permet de se préparer pour leur fête la plus importante : Noël. L’Avent est l’occasion d’allumer des cierges, de se recueillir, et d’éprouver l’espérance suscitée par la naissance prochaine du Christ.

La date à laquelle commence l’Avent change chaque année. En 2024, l’Avent commencera le dimanche 1er décembre et prendra fin le mardi 24 décembre.

LES ORIGINES DE L'AVENT

L’Avent tire son nom du latin adventus, qui signifie arrivée. Au 5e siècle de notre ère, l’Église s’est consolidée, et avec elle les traditions qui précèdent le 25 décembre. Selon certains historiens, on aurait fêté l’Avent pour la première fois de manière formelle en Italie, où des pratiquants se préparaient pendant plusieurs semaines, notamment en jeûnant, en priant et en prenant le temps de réfléchir aux valeurs chrétiennes.

Cette préparation est devenue ce que l'on nomme désormais « Avent ». Au 6e siècle, les chrétiens de France célébraient le Carème de Saint-Martin : le jeûne et l'abstinence étaient de mise les cinq semaines précédant Noël.

Aujourd’hui, l’Avent marque le début de l’année liturgique (le calendrier d’observance des solennités chrétiennes). À l’instar de leurs ancêtres, les chrétiens considèrent que c’est une période de préparation à la naissance corporelle du Christ. L’Avent débute quatre dimanches avant Noël et se termine la veille du 25 décembre.

Chacun de ces dimanches porte une signification qui lui est propre, mais également des prières et des rites spécifiques ; ils représentent, dans l’ordre, les vertus chrétiennes de l’amour, de la joie, de l’espérance et de la paix. Pour les croyants, l’Avent est une période à plusieurs facettes au cours de laquelle ils se préparent à la naissance corporelle du Christ, célèbrent la foi et la conversion au christianisme, et anticipent la résurrection du fils de Dieu à la fin des temps (la Parousie).

LA COURONNE DE L'AVENT

Saison de lumière au cœur de l’obscurité hivernale, l’Avent est symbolisé dans les églises par une couronne sempervirente ornée de cierges. En 1838, Johann Wichern, pasteur luthérien allemand, a commencé à se servir de cette couronne pour aider sa congrégation à faire le décompte des jours avant Noël.

Aujourd’hui, la couronne de l’Avent compte quatre cierges. Les deux premiers et le quatrième sont violets (couleur traditionnelle de l’Avent). Le troisième est rose et on l’allume à mi-chemin entre le début de l’Avent et Noël pour symboliser la joie que procure la naissance à venir.

Traditionnellement, les chrétiens prient, chantent et allument un cierge supplémentaire chaque dimanche de l’Avent de façon que la couronne soit entièrement illuminée au quatrième dimanche. Il arrive qu’on pose un cinquième cierge (blanc) au centre de la couronne. Celui-ci n’est allumé qu’au réveillon.

CALENDRIERS DE L'AVENT

Le calendrier de l’Avent est également une tradition allemande. Au 19e siècle, les adultes s’ingéniaient à trouver des façons d’aider les enfants à compter les jours avant Noël. À partir du 1er décembre, pour marquer l’anticipation de la naissance du Christ, certains luthériens allemands faisaient des traits à la craie sur les portes. Mais d’autres parents avaient recours à des méthodes plus personnelles mêlant bonbons et versets bibliques.

En 1908, l’imprimeur allemand Gerhard Lang a créé le premier calendrier de l’Avent imprimé. Dans sa jeunesse, sa mère lui avait fabriqué un calendrier à la main avec des portes en carton et des friandises à l’intérieur. Il a décidé d’adapter l’idée dans une presse d’imprimerie. Ses produits ont alors rencontré un succès phénoménal en Allemagne. Mais les pénuries liées à la Seconde guerre mondiale et la sécularisation de la période de Noël par le régime nazi ont failli mettre un terme au calendrier de l’Avent.

Après la guerre, un autre imprimeur allemand du nom de Richard Sellmer a obtenu l’autorisation des forces américaines d’imprimer un calendrier de l’Avent pour l’année 1946. Grâce à ses réseaux américains, il est parvenu à introduire son calendrier aux États-Unis. Et par le truchement du président Eisenhower, photographié en train d’en ouvrir un avec ses petits-enfants en 1953, ils sont devenus de plus en plus populaires aux États-Unis.

Bien que l’Avent débute normalement à la fin du mois de novembre, les calendriers d’aujourd’hui commencent généralement le 1er décembre. Ils comportent de petites portes ou casiers contenant des images, des colifichets ou des friandises qui marquent les jours précédant Noël. Les commerçants ont massivement investi dans les calendriers de l’Avent, si bien qu’il en existe pour tous les goûts : beauté, personnages célèbres, dégustation d’alcool…

Comme d’autres traditions liées à Noël, les calendriers de l’Avent se sont de plus en plus sécularisés aux 20e et 21e siècles. Ces traditions restent néanmoins une façon amusante pour les enfants comme les adultes de cristalliser l’enchantement de Noël dans un mois d’obscurité et d’hiver.

19:27 Publié dans Actualité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : calendrier de l'avent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2024

22 février 1944 : le poète Robert Desnos est arrêté, avant d'être déporté vers « Nuit et brouillard »

Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.

Il y a 80 ans, le résistant a été emmené pour un interrogatoire rue des Saussaies, à Paris, avant d’intégrer la prison de Fresnes. Ensuite le camp de Compiègne avant Auschwitz, puis Buchenwald, et encore les marches de la mort… pour finir à Terezin.

Par Olivier Barbarant, poète pour l'Humanité

Le téléphone est alors chose rare. Il vient d’être installé au 19, rue Mazarine. Il sonne fort tôt au matin de ce 22 février 1944, et une voix féminine put prévenir que la Gestapo sortait de la rédaction d’Aujourd’hui où elle pensait trouver Robert Desnos. Le poète contribue alors au journal depuis sa fondation, en septembre 1940, par Henri Jeanson, lequel a trouvé durant un bref automne le moyen d’y faire régner un esprit de liberté.

Jeanson vite écarté, Desnos a fait le choix d’y rester, glissant dans des chroniques apparemment anodines sur le cinéma, la musique ou la chanson un air plus pur que celui de la propagande, et souvent parfumé d’allusions. Il publie, anime des émissions de radio, travaille pour le cinéma, trouvant ainsi les moyens de subvenir aux besoins de sa compagne, Youki, mais aussi d’Alain Brieux, que le couple cache comme réfractaire à la loi du service du travail obligatoire (STO).

Desnos, le résistant

Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.

Ce 22 février, Desnos lui ordonne de s’enfuir en lui confiant un paquet à jeter à l’égout. Brieux racontera plus tard qu’il croise dans l’escalier les trois agents en civil. Après la fouille mettant à sac une bibliothèque que Desnos a pris soin d’expurger en janvier, il est interrogé rue des Saussaies, puis expédié à la prison de Fresnes.

Les motifs de l’arrestation ne manquent pas. Matricule P2 du réseau de résistance Agir, ajoutant des publications interdites sous pseudonyme aux contributions autorisées, hébergeant des clandestins, Desnos a parfois mêlé à l’action une certaine imprudence verbale. Une vieille polémique avec Céline dans Aujourd’hui en mars 1941, une plus violente querelle avec le secrétaire du collaborateur Alain Laubreaux avec lequel il en est venu aux mains au Harry’s Bar en 1942 ne sont que la part la plus parisienne d’autres audaces.

Il semble par exemple que les fusils cachés dans la cour, rue Mazarine, n’aient pas été trouvés par la Gestapo. Mais la suractivité artistique, militante et combattante de ces mois brouille les cartes. On peine à savoir ce que savaient les Allemands.

Il fallait l’aveuglement vitupérant des émules surréalistes de la Main à plume pour prétendre condamner en août 1943 « M. Desnos, collaborateur d’Aujourd’hui », quand le journal lui permettait d’accéder à des informations dont il glissait les transcriptions à son réseau…

Malgré ses incartades furieuses, la discrétion de Desnos lui fait taire aussi sa participation à la destruction d’un train de munitions en gare de Maintenon le 18 février 1944, où son camarade André Verdet affirme qu’il se trouvait. C’est le résistant Desnos qui est arrêté, peu après son chef Michel Hollard, torturé début février sans avoir lâché le moindre nom.

Commence alors un terrible chemin de croix. Transféré le 20 mars à Compiègne où il composera l’admirable poème Sol de Compiègne, comme un oratorio en amont des autres camps (« Craie et silex et herbe et craie et silex/Et silex et poussière et craie et silex »…), Desnos aurait pu être maintenu à Royallieu. Cette faveur arrachée par Youki auprès du responsable du camp est annulée par Laubreaux, qui a appris la nouvelle le 1er avril chez Maxim’s : « Pas déporté ! Vous devriez le fusiller. C’est un homme dangereux, un terroriste, un communiste. » L’assassin finira, lui, des jours tranquilles en 1968 dans l’Espagne de Franco…

Auschwitz et les marches de la mort

Arrivé le 30 avril à Auschwitz, réexpédié à Buchenwald le 12 mai, où l’on ajoute au tatouage d’identification le triangle rouge des politiques, transféré le 25 à Flossenbürg, Desnos trouve enfin le 2 juin sa destination dans la bureaucratie nazie tournant à plein régime : Flöha, où les détenus valides sont employés dans une usine d’armement. Par maladresse d’intellectuel ou sabotage (ils sont nombreux), Desnos est éloigné des machines et cantonné au balayage.

Tous les survivants racontent comment le poète, à chacune de ces destinations, est pour ses compagnons de malheur un soleil. Chansons, improvisations poétiques, organisation des séances d’épouillage sont opposées à l’enfer, tant qu’il en eut la force, la voix « chaude et joyeuse et résolue » du Veilleur du Pont-au-Change. Mais c’est roué de coups, les lunettes brisées après un conflit avec le kapo cuisinier que Desnos, épuisé, sera jeté sur les routes de l’évacuation des camps devant l’avancée des troupes alliées, du 14 avril au 7 mai 1945.

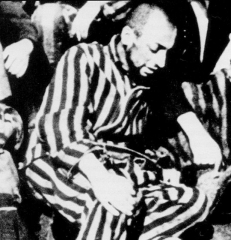

À Terezín enfin rejoint, où il est identifié par deux étudiants en médecine tchèques qui l’accompagneront jusqu’à sa fin, Desnos figure sur une photographie datée du 8 mai 1945. Celui qui peut donc apprendre la victoire, crâne rasé, maigre à faire peur, offre pout tout sourire à l’objectif qu’il peine à discerner une douloureuse grimace. Le typhus aura raison de ce qui lui reste de forces le 8 juin, à 5 h 30 du matin. Le Bain avec Andromède, publié clandestinement en 1944, avait su prédire le dernier mot : « Plus loin le monstre fuit./ Le ciel est dépassé ».

20:17 Publié dans Actualité, Biographie, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : desnos, poete |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2023

Faits historiques ou libertés de Ridley Scott ? Le vrai du faux de "Napoléon"

Le réalisateur britannique a tenté de condenser l'immense saga napoléonienne dans un film d'action hollywoodien. Voici quelques-uns de ses procédés et les libertés qu'il a prises avec l'histoire.

Il n'est pas très difficile de comprendre ce qui attire les réalisateurs dans l'histoire de Napoléon Bonaparte, un homme sorti de l'ombre pour mobiliser d'innombrables soldats et du matériel à foison, afin de réaliser une vision prétendument impossible. L'un des premiers à s'y aventurer, en 1927, fut le Français Abel Gance qui produisit une épopée de cinq heures trente, restée l'étalon-or dans le domaine.

Plus tard, Stanley Kubrick s'est lancé dans la réalisation d'un biopic qui s'est avéré trop ambitieux et trop cher pour voir le jour, bien que Steven Spielberg ait récemment caressé l'idée d'en adapter les notes pour réaliser une mini-série sur sept heures. Et voilà que Ridley Scott s'est invité dans la danse avec un film de deux heures et demie pour le cinéma (une version longue d'au moins quatre heures est supposée être diffusée plus tard sur Apple TV+).

Ridley Scott a voulu s'attaquer à la nature démesurée des épopées napoléoniennes en les réduisant à leur essence: les principales campagnes militaires, des batailles captivantes et, au cœur du film, la relation compliquée et passionnée entre Napoléon et Joséphine, sa première épouse.

Le problème, c'est qu'adapter l'histoire de Napoléon Ier n'est pas aussi simple que d'adapter celle de, disons, Jules César (un de ses modèles) –c'est-à-dire «maintenant, je vais envahir la Gaule, et après j'envahirai la Germanie, et ensuite Carthage». Parce que les hauts faits de Napoléon Ier s'inscrivaient dans le patchwork européen diablement complexe d'alliances toujours changeantes et renforcées par des mariages dynastiques (un arrangement qui restera en place jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale le réduise en miettes). On comprend aisément pourquoi Ridley Scott a préféré dédier du temps d'écran à une charge de cavalerie plutôt qu'à des querelles autour d'un traité.

Réduire ou condenser les détails historiques est tout à fait légitime si cela peut contribuer à rendre l'histoire plus compréhensible et moins susceptible de prendre le pas sur le récit dramatique. Le danger, c'est que cela affadit les personnages et leurs relations. Le personnage de Napoléon Bonaparte de Ridley Scott en est réduit à être obsédé par trois choses uniquement: les tactiques militaires, Joséphine et son «destin».

L'initiateur du code Napoléon (ou code civil), qui constitue toujours le fondement de la plus grande partie des systèmes juridiques européens, et l'autocrate qui n'en prônait pas moins l'égalité de tous devant la loi (pour les hommes blancs) en sont totalement absents.

Ridley Scott a clairement affiché ce qu'il pensait de ses choix historiques faits à la carte. «Quand je suis en désaccord avec les historiens, je leur demande: “Pardon gars, mais tu y étais? Non? Bon, alors ferme ta gueule.”», a-t-il confié au journal britannique Sunday Times. Au risque d'encourir les foudres de Sir Ridley, nous nous sommes permis de jeter un œil sur les différences entre fiction et faits historiques de son Napoléon, sorti en salles le 22 novembre.

Napoléon avait-il la quarantaine quand sa carrière a décollé ?

Dans le film, Napoléon Bonaparte, tel qu'il est incarné par Joaquin Phoenix, semble avoir dépassé les 40 ans lorsque, malgré son grade modeste de capitaine d'artillerie, il est chargé de forcer le blocus de Toulon, où les navires de guerre de la marine britannique défendent les forces royalistes occupant ce port essentiel de la mer Méditerranée.

L'habile stratagème de Napoléon consiste à prendre le contrôle du fort, relativement mal défendu et qui donne sur le port, puis d'utiliser ses canons pour réduire en miettes les navires britanniques. Il se déguise et part lui-même en reconnaissance dans le fort pour déterminer où placer des explosifs. Puis, après qu'il ont détoné alors que les soldats britanniques faisaient la bringue, il envoie des soldats français escalader le mur pour se battre au corps-à-corps (et se joint à eux). Cette audacieuse victoire lui vaudra d'être nommé général de brigade.

Tout cela est à peu près exact. Napoléon Bonaparte a en effet échafaudé cette efficace stratégie, montrant le génie tactique qui définirait sa carrière militaire, et il fut bien promu en conséquence. Cependant, la prise de Toulon eut lieu en 1793, alors qu'il n'avait que 24 ans et qu'il n'était encore qu'un jeune homme pressé. En outre, son plan n'a pas été adopté parce qu'il était copain avec Paul Barras (joué par Tahar Rahim), député et représentant spécial de la Convention. C'est parce qu'il a gagné la bataille qu'ils sont devenus amis.

Joséphine était-elle plus jeune que Napoléon ?

Napoléon assiste à l'un des célèbres «bals des victimes», ces fêtes tapageuses organisées par des aristocrates qui avaient été emprisonnés à la Bastille où ils attendaient leur exécution, mais avaient réussi à survivre jusqu'à la fin de la Terreur en juillet 1794 [ndt: en réalité, les bals des victimes étaient organisés par les jeunes membres survivants des familles des nobles exécutés].

Là, à l'autre de bout de la pièce bondée, il aperçoit la séduisante Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby), l'attirante veuve d'un aristocrate et ancien prisonnier de la Bastille, apparemment dans la trentaine. Il tombe sous le charme, mais elle est plus réservée. Elle accepte sa carte, mais rien de plus.

Là, à l'autre de bout de la pièce bondée, il aperçoit la séduisante Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby), l'attirante veuve d'un aristocrate et ancien prisonnier de la Bastille, apparemment dans la trentaine. Il tombe sous le charme, mais elle est plus réservée. Elle accepte sa carte, mais rien de plus.

On voit aussi Joséphine lui apprendre les bonnes manières à table. En réalité, Napoléon n'était pas le soldat rustre décrit par Ridley Scott. Il venait plutôt d'une famille de petits aristocrates corses (Joséphine était issue du même type de famille de la petite noblesse de Martinique). Ce n'était donc pas un homme fruste qui n'aurait pas su se tenir. De fait, son amour de la littérature était notoire –il créa une bibliothèque personnelle restée célèbre– tout comme sa pensée affiliée aux Lumières.

De même, Napoléon ne rencontra pas Joséphine dans une pièce bondée; ce fut son ami Paul Barras, dernier en date de toute une série d'amants influents et de protecteurs cultivée par la jeune veuve, qui les présenta l'un à l'autre –on disait que Joséphine était au boudoir ce que Napoléon était au champ de bataille.

La campagne d'Égypte est-elle fidèlement racontée ?

Paul Barras envoie Napoléon Bonaparte en Égypte en 1794 dans le but de «libérer» le pays de l'influence britannique et d'attaquer le Royaume-Uni par le biais de son empire oriental. Comme d'habitude, Napoléon déploie l'artillerie. Il tire sur les pyramides –ce qui ne s'est pas produit et était même techniquement impossible pour l'époque. «Je ne sais pas s'il a vraiment fait ça, mais c'était un moyen rapide de dire qu'il avait pris l'Égypte», a expliqué le réalisateur.

Puis il inspecte un sarcophage en or qui a été retiré d'un tombeau, l'ouvre et endommage la momie desséchée qui s'y trouve rien qu'en la touchant. Lorsqu'il apprend que Joséphine a un amant, il se rue à Paris au risque d'être accusé de désertion.

Si tirer sur les pyramides et détruire une momie renforce la vision du long métrage présentant Napoléon Bonaparte comme une brute dotée d'une intelligence stratégique (un genre de proto-Hitler qui correspond très bien à la vision britannique –mais pas à la vision européenne– du personnage historique), il amena en réalité avec lui 167 savants, dont des géographes, des historiens, des économistes et des architectes, parce qu'il voulait que cette campagne ne soit pas seulement une expédition militaire.

Napoléon remporta une victoire majeure contre l'armée des mamelouks et passa les trois mois où il contrôla Le Caire à introduire l'éclairage et le nettoyage des rues, à réformer le système d'imposition pour soulager un peu la paysannerie égyptienne, à faire construire des hôpitaux modernes pour combattre la peste et à réformer la structure administrative de la ville pour la faire sortir de la féodalité. Il établit également un institut scientifique dédié à l'étude des mathématiques, de la physique, de l'économie politique et des arts.

Il apprit en effet que Joséphine entretenait une liaison, mais lui-même en faisait autant de son côté (avec l'épouse d'un officier subalterne, qui écopa du sobriquet de «Cléopâtre de Napoléon»). Son retrait de la ville eut donc davantage de rapport avec les difficultés à trouver à manger dans le désert, ainsi qu'avec l'épidémie de peste et la résistance renouvelée des Égyptiens soutenus par les Britanniques.

En 1801, ce qu'il restait de l'armée française battit en retraite, vaincue, mais l'expédition donna naissance à une encyclopédie en vingt-trois volumes sur le pays et sans doute à la création de l'égyptologie en tant que champ d'études.

La mère de Napoléon mit-elle une jeune femme dans son lit ?

Dans le film, après que Napoléon Ier a été sacré empereur et a fait de Joséphine son impératrice (le 2 décembre 1804), il devient de plus en plus conscient de la nécessité de produire un héritier pour assurer sa lignée et s'inquiète de l'incapacité de sa femme à lui en fournir un. Pour savoir si la faute en incombe à Joséphine (alors qu'elle a déjà eu deux enfants, ce qui aurait dû régler la question) ou à son époux, la mère de Napoléon introduit une charmante créature de 18 ans dans le lit de son fils et l'enjoint de la mettre enceinte.

Si Madame Bonaparte a bien agi ainsi, cela semblait totalement superflu. Joséphine de Beauharnais avait déjà surpris son époux dans la chambre de sa dame d'honneur Élisabeth de Vaudey, peu de temps avant le couronnement de 1804. Et Napoléon avait menacé de divorcer à la suite de son incapacité à produire un héritier (divorce qui fut officialisé en 1810).

Puis, en 1805, il rencontra Éléonore Denuelle de La Plaigne, 18 ans, qui appartenait à la maison de sa sœur Caroline (et couchait avec son mari). Napoléon Ier installa Éléonore dans une maison à Paris et en décembre 1806, elle lui donna un fils. Il eut un second enfant illégitime en 1810 avec une autre maîtresse, la comtesse Marie Walewska.

On disait du couple de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais qu'elle avait eu des amants en série, tandis qu'il était d'une grande fidélité avant de devenir Premier consul (1799-1804). Puis, une fois qu'il était au pouvoir, que les positions s'étaient inversées.

Napoléon a-t-il été vaincu par l'hiver russe ?

Le long métrage suit la vision traditionnelle selon laquelle en septembre 1812, après avoir remporté la bataille de la Moskova, Napoléon Ier se dit qu'étant donné qu'il n'est qu'à 125 kilomètres de Moscou, il peut tout aussi bien continuer à avancer. Mais lorsque la Grande Armée arrive, elle trouve la ville désertée et détruite aux trois-quarts par les habitants qui y ont mis le feu dans un élan patriotique avant de fuir.

Sans nourriture ni approvisionnement, les soldats sont obligés de battre en retraite vers la France, dès octobre 1812 et pendant le rigoureux hiver russe, avec des chevaux qui, selon les termes d'un général, «ne sont pas habitués à ça». Parti avec plus de 600.000 hommes, Napoléon ne reviendra qu'avec 40.000 d'entre eux, en ayant perdu son aura pour toujours.

Ce sont là les grandes lignes de ce qu'il s'est passé, mais il a toujours paru peu probable que quelqu'un d'aussi soucieux d'organisation que Napoléon n'ait pas pris en compte la férocité de l'hiver russe. En 2001, à Vilnius (Lituanie), la découverte de 2.000 à 3.000 squelettes, vestiges de la Grande Armée napoléonienne, offre une explication plus plausible: ce ne fut pas l'hiver (ou du moins pas seulement l'hiver) qui décima les forces française, mais le typhus.

En juillet 1812, trois généraux, constatant que l'Armée était réduite de moitié et que les problèmes d'approvisionnement allaient en s'aggravant, exhortèrent Napoléon d'abandonner la campagne de Russie. En septembre, avant même d'avoir atteint Moscou, la Grande Armée ne comptait plus que 103.000 hommes. Un minuscule parasite avait eu raison de l'homme le plus puissant d'Europe.

18:15 Publié dans Actualité, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : napoléon |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |