29/11/2016

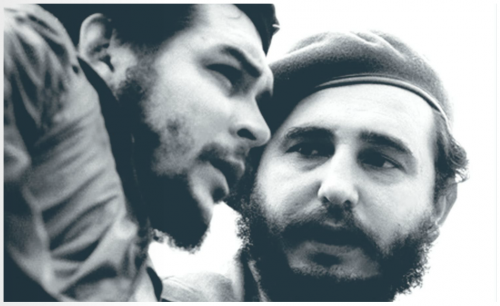

Fidel Castro : un géant du XXe siècle

l'Humanite.fr Un récit de José Fort.

Rarement un révolutionnaire, un homme d’Etat aura provoqué autant de réactions aussi passionnées que Fidel Castro. Certains l’ont adoré avant de le brûler sur la place publique, d’autres ont d’abord pris leurs distances avant de se rapprocher de ce personnage hors du commun. Fidel Castro n’a pas de pareil.

Il était « Fidel » ou le « Comandante » pour les Cubains et les latino-américains, pas le « leader maximo », une formule ânonnée par les adeptes européo-étatsuniens du raccourci facile. Quoi qu’ils en disent, Fidel Castro restera un géant du XXe siècle.

12:48 Publié dans Actualité, Biographie, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fidel castro, cuba |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2016

Vietnam: l’agent orange, une bombe à retardement

Par Marie Dousset, GeopolisFTV

De 1964 à 1973, pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont déversé sur ce pays 80 millions de litres d’un puissant herbicide, l’agent «orange». Près de 40 ans plus tard, ce produit continue à intoxiquer la population. Alors que les USA refusent toujours de reconnaître leur responsabilité, la Corée du Sud vient de condamner les fabricants du produit.1973, Paris, France.

Phan Dinh Khai, qui représente la République démocratique du Vietnam, et Henry Kissinger, alors secrétaire d’Etat américain, signent les accords de paix mettant fin à dix ans de guerre entre leurs deux pays. Ainsi s’achève la guerre du Vietnam.

2013, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam. À l’hôpital de Tu Du, un «Village de la Paix» accueille près de 60 enfants souffrant de lourds handicaps et malformations, séquelles de l'agent orange dont ont été victimes leurs parents. La plupart d’entre eux sont orphelins ou ont été abandonnés à la naissance. Onze autres villages de la sorte existent dans tout le pays et près de 40 ans après la fin de la guerre, les conséquences du conflit marquent encore cruellement les familles vietnamiennes.

Un herbicide meurtrier

Entre 1965 et 1973, les avions de l’US Air Force ont largué 80 millions de litres de l'agent orange au-dessus du pays. Ce puissant défoliant contenait une substance particulièrement toxique appelée dioxine. Il s'agissait d’éliminer la végétation dans laquelle se cachaient les combattants du Vietcong.

Mais l’agent orange n’a pas fait qu’anéantir la végétation, il a aussi eu des impacts considérables sur les populations. Il a provoqué des malformations congénitales, des cancers ainsi que des maladies du système nerveux. Durant la guerre, entre deux et cinq millions de personnes ont été directement affectées par les épandages de ce produit chimique. Pourtant, les pensionnaires des «Villages de la Paix» sont tous nés après guerre. Ils appartiennent à la deuxième et troisième génération victimes du terrible herbicide.

Le refus américain de l'indemnisation

Le 3 février 1994, le président Bill Clinton lève l’embargo instauré à la fin de la guerre par les Etats-Unis contre le Vietnam. Mais parmi les conditions posées par le gouvernement américain à cette décision figure le refus de toutes réparations de guerre.

«Le gouvernement est très prudent par rapport à la reconnaissance de problèmes qui pourraient être assimilés par d’autres nations à ce que l’on pourrait appeler des crimes de guerre», estime Chuck Searcy, ancien combattant au Vietnam et membre de l’association américaine Veterans For Peace (Vétérans pour la paix).

Cette réticence à indemniser les victimes se manifeste également dans l'attitude des tribunaux aux Etats-Unis. En 2005, la justice américaine a rejeté la plainte d'une association vietnamienne contre les entreprises qui ont produit l’agent orange pour le Pentagone pendant la guerre, dont Monsanto et Dow Chemicals. Pour les juges, l’herbicide n’était alors pas un poison, selon le droit international, et il n’y avait donc pas d’interdiction à utiliser ce produit. Les industriels américains viennent pourtant d'être condamnés en Corée du Sud à indemniser trente-neuf anciens combattants de la guerre du Vietnam, victimes du défoliant.

Toute la chaîne alimentaire touchée

Les Etats-Unis ne peuvent pourtant pas ignorer la dangerosité de l’agent orange et de la dioxine qu’il contient. En 1949, déjà, l’explosion d’un produit contenant de la dioxine a lieu dans une usine de Monsanto. Elle provoque une maladie défigurante chez 228 ouvriers. Vingt ans plus tard, en pleine guerre du Vietnam, un de ses composants est interdit aux Etats-Unis. Le président américain de l'époque, Richard Nixon, suspend alors l’emploi du défoliant. Et aujourd'hui, les autorités indemnisent les vétérans de l'armée américaine intoxiqués par l’herbicide.

Au Vietnam, la question reste d'actualité. Dans un rapport publié en août 2011, la société environnementale canadienne Hatfield Consultants constate une «haute contamination à la dioxine du sol et des sédiments» autour de la base aérienne de Biên Hoa, à 30 kilomètres d’Hô Chi Minh-Ville, l'ex-Saïgon. L'étude précise que «l’élevage de tilapia (une espèce de poisson) et autres espèces de poissons et d’animaux aquatiques comme les canards et les mollusques doit être immédiatement arrêté». Pourtant, des pêcheurs continuent de travailler dans plusieurs lacs et rivières toujours contaminés à l’agent orange. Ils vendent ensuite le produit de leur pêche sur les marchés. Toute la chaîne alimentaire est ainsi touchée.

Le 9 août 2012, pour la première fois, Etats-Unis et Vietnam lancent ensemble des opérations de décontamination de l'herbicide sur l'un des sites les plus touchés du pays: l’ancienne base américaine de Danang. D’un budget total de 43 millions de dollars (34,8 millions d’euros) et financées en majorité par les Américains, les opérations devraient durer quatre ans. Washington a par ailleurs versé, depuis 1989, près de 54 millions de dollars pour aider les Vietnamiens handicapés, «quelle que soit la cause» de leur handicap. Pas question pour la Maison Blanche de reconnaître une quelconque responsabilité. L’aide est purement «humanitaire»…

20:33 Publié dans Actualité, Guerre, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : viet nam, la guerre orange |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2016

CHANSONS ROUGES MOSAIK RADIO : LA NOUVELLE GRILLE DE PROGRAMMATION

16 HEURES DE MUSIQUES, 8 HEURES D'INFORMATIONS

16 HEURES DE MUSIQUES, 8 HEURES D'INFORMATIONS

Flashs d'informations toutes les heures

Tous les jours le Grand Journal à 7h, 9h, 13h, 17h, 19h

Tous les jours Tops Magazines 8h, 12h, 18h, 23h

Le 7-9, tous les matins de 7h à 9h, 2 heures d'informations et de musiques en continu

LUNDI :

10h : Paroles de chanteurs,

13h30 : Villes du monde par les chansons,

14h : Magazine Sciences et santé,

15h : Conseils cuisine,

20h : Plus belles les luttes,

22h : Découverte Jazz

MARDI :

9h30 : Fêtes de l'Humanité la légende,

10h : Magazine reportages et débats,

14h : Magazine consacré aux médias,

15h : Découverte musique country,

17h30 : Musique Cubaine,

20h : Magazine sur l'environnement,

22h : Histoire des chansons révolutionnaires

MERCREDI :

9h30 le piano du pauvre moment accordéon,

10h : Magazine Sciences et santé,

14h : Plus belles les luttes,

15h : Rires et chansons des années 1950 et 1960,

20h : Magazine reportages et débats,

22h : Découverte musique country

JEUDI :

Minuit à 6h du matin : la nuit classique,

8h30 : Villes du monde en chansons,

10h : Déouverte Jazz,

14h : Histoire des chansons révolutionnaires,

15h : Magazine Histoire,

20h : Magazine consacré aux médias,

22h : Magazine littéraire

VENDREDI :

Minuit à 6h du matin tous en boîte,

10h : Panorama grand angle,

12h30 : Musique Cubaine,

13h30 : Fêtes de l'Humanité la légende,

15h : Magazine consacré au cinéma,

20h : Conseils cuisine,

22h : Rires et chansons des années 1950 et 1960

SAMEDI :

Minuit à 6h du matin tous en boîte,

10h : Magazine sur l'environnement,

12h30 : le piano du pauvre moment accordéon,

14h : Magazine littéraire,

15h : Histoire des chansons révolutionnaires,

17h30 : Fêtes de l'Humanité la légende,

19h30 : Villes du monde en chansons

20h : Magazine consacré au cinéma,

22h : Paroles de chanteurs

DIMANCHE :

10h : Découverte musique Classique,

15h : Panorama grand angle,

18h30 : Musique Cubaine

20h : Magazine d'histoire,

22h Découverte musique Classique

16:13 Publié dans Actualité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chansons rouges mosaik radio, programmation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |