22/06/2016

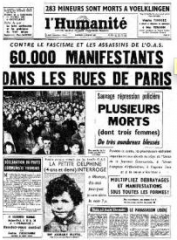

La dernière grande manifestation interdite de la CGT avait fait neuf morts

LOI TRAVAIL - Interdire une manifestation au nom du trouble posé à l'ordre public n'est pas inédit en France. Interdire une grande manifestation organisée par la CGT, premier syndicat représentatif, est en revanche rarissime. Et la dernière fois que cela s'est produit, l'histoire s'est achevée sur un drame enseigné dans les livres d'histoire.

LOI TRAVAIL - Interdire une manifestation au nom du trouble posé à l'ordre public n'est pas inédit en France. Interdire une grande manifestation organisée par la CGT, premier syndicat représentatif, est en revanche rarissime. Et la dernière fois que cela s'est produit, l'histoire s'est achevée sur un drame enseigné dans les livres d'histoire.

Il faut remonter à la fin de la guerre d'Algérie pour retrouver pareille interdiction. A l'époque, le puissant Parti communiste français et une intersyndicale réunissant la CGT, la CFTC et l'UNEF décident d'appeler à une grande manifestation parisienne le 8 février "contre le fascisme". Leur cible n'est pas tant le pouvoir incarné par le général de Gaulle mais l'Organisation de l'armée secrète (OAS) qui multiplie les attentats dans la capitale au nom de l'Algérie française.

Ironie de l'histoire, les organisateurs optent à l'époque pour un rassemblement statique place de la Bastille. Invoquant l'état d'urgence décrété depuis un an, le gouvernement et le préfet de police, Maurice Papon, décident d'interdire la manifestation. Une interdiction que vont braver les manifestants qui convergent vers la Bastille en milieu d'après-midi.

Face aux quelques 30.000 manifestants, ordre est donné par la préfecture au millier de policiers positionnés de disperser "énergiquement" les cortèges. Si certains groupes se désengagent pacifiquement, d'autres ripostent aux sommations des forces de l'ordre, entraînant des affrontements sporadiques.

Refoulés jusque dans les escaliers du métro Charonne, certains manifestants sont pris dans une bousculade et visés par les coups de matraque et le jet de grilles émanant des forces de l'ordre. Bilan du drame: 9 morts, dont trois femmes, et plusieurs dizaines de blessés.

Depuis, les syndicats et la gauche commémorent régulièrement ce que certains historiens considèrent comme "un massacre d'Etat". Une plaque portant le nom des victimes apposée à l'intérieur de la station de métro est fleurie chaque année.

11:08 Publié dans Actualité, L'Humanité, Social, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manifestation, interdiction, charonne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2016

L’Assemblée refuse la réhabilitation collective des fusillés de 14-18

Une nouvelle loi proposée par les députés Front de gauche, après l’encadrement des salaires des patrons, a été rejetée jeudi. Alors que vont débuter les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun, l’Assemblée a refusé de réhabiliter de manière collective les fusillés pour l’exemple de 14-18.

A la demande du secrétaire d'Etat chargé des Anciens combattants, Jean-Jacques Todeschini, la majorité du groupe PS, les radicaux de gauche, les élus de droite et du centre ont voté un amendement supprimant l'article unique du texte. Défendue par le groupe front de gauche et par son président le député André Chassaigne, cette loi avait pour but de « de porter une exigence de justice à l’égard de tous ces « civils déracinés » dont parlait Henri Barbusse, sous l’uniforme desquels on reconnaissait le laboureur et l’ouvrier, et qui furent condamnés à mort, le plus souvent de manière expéditive par des conseils de guerre spéciaux ou parfois de simples officiers, pour refus d'obéissance, abandon de poste ou désertion à l'ennemi… »

650 fusillés pour l’exemple pour des faits de désobéissance étaient concernés, et non les soldats condamnés pour crimes de droit commun et espionnage.

C’est le député Jean-Jacques Candelier qui portait la loi. Dans son adresse à l’Assemblée, il expliquait : « Le Parlement n’a pas pour mission de juger, et ce n’est pas la prétention de la présente proposition de loi. Aujourd’hui, il est simplement question de s’interroger sur la place que la Nation souhaite réellement accorder à ces soldats au sein de sa mémoire. En déposant une proposition de loi visant à procéder à une réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » de la Première Guerre mondiale, les députés du groupe GDR poursuivent modestement le combat entamé dès les premiers mois de la Grande guerre par certains de nos illustres prédécesseurs, comme les députés Jean Parvy, Louis Andrieux, Jean-Baptiste Giray, Aristide Jobert ou Paul Meunier, qui s’exclamait à la tribune en 1916 : « Il faut en finir, Messieurs, avec les crimes des conseils de guerre ».

C’est pour cette raison qu’il lui faut aujourd’hui procéder à une réhabilitation collective et générale des fusillés et demander pardon à leurs descendants de les avoir oubliés, stigmatisés, et rejetés, alors même que dans l’ensemble, ceux-ci ont pour la plupart combattu, brandissant leurs baïonnettes face à l’artillerie pour défendre la patrie. C’est à ce prix que la nation cessera d’être hantée par Alphonse, Octave, Louis, Eugène, Paul, Emile, Lucien et les autres. C’est à ce prix que nous pourrons rendre justice à ceux ayant connu l’épreuve tragique de l’épée qui se baisse, du bruit fracassant des douze coups de fusil et du bruit mat des balles qui pénètrent dans les corps, du coup de grâce dans la tempe, de la parade devant le corps. »

Mais pour le secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, "le moment n'est pas venu" pour une réhabilitation générale. Jean-Jacques Todeschini a rappelé que le Premier ministre Lionel Jospin avait rendu en 1998 un hommage inédit aux "fusillés pour l'exemple" et que dix ans plus tard, le président Nicolas Sarkozy avait fait de même à la mémoire de tous les soldats de la Première Guerre mondiale, sans exception.

Le secrétaire d'Etat a également rappelé l'annonce faite en 2013 par François Hollande de la création d'un espace consacré aux fusillés au Musée de l'Armée aux Invalides, ainsi que la numérisation et la mise en ligne sur le site "Mémoire des Hommes" des dossiers des conseils de guerre. Ces mesures sont effectives depuis le 11 novembre 2014.

Jean-Jacques Candelier. « Ce n’était pas infâmant de reculer de quelques dizaines de mètres, surpris par une attaque, pour mieux repartir au combat. Ce n’était pas infâmant de ne pas sortir de sa tranchée, quand devant vos yeux s’amoncellent les corps de vos camarades tombés par vagues lors d’absurdes attaques. Ce n’était pas infâmant de ne parler que corse ou breton et de ne pas être en mesure d’expliquer sa blessure. Pourtant, nombre de soldats français sont morts sous les balles de leurs camarades pour de tels faits. Les histoires du soldat Lucien Bersot, exécuté pour ne pas avoir voulu porter le pantalon tâché de sang d’un camarade mort au combat, ou du sous-lieutenant Chapelant, fusillé attaché à son brancard, sont les plus connues. »

Durant la Grande Guerre, 7,8 millions de Français ont été mobilisés. Au total, 1,3 million d'hommes ont été tués, laissant 700.000 orphelins et 600.000 veuves.

12:28 Publié dans Actualité, Première guerre mondiale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, fusillés pour l'exemple |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/05/2016

22 mai 1946 : le rêve de la Résistance devient réalité

Porté par Ambroise Croizat et un mouvement populaire puissant, le projet de Sécurité sociale né du programme du Conseil national de la Résistance prend forme. Le 22 mai 1946, le ministre fait voter une loi posant le principe de sa généralisation à tous. La classe ouvrière s’en empare.

« Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin. La tâche qui vous incombe est immense, car la Sécurité sociale n’est pas qu’une affaire de lois et de décrets. Elle naîtra de vos mains. Tout dépendra de vous ! » C’est en ces termes rapportés par Roger Petit, président de la caisse primaire de Savoie, qu’Ambroise Croizat, ministre du Travail, ouvrit le 15 janvier 1946, devant une assemblée de militants CGT, le chantier de la Sécurité sociale. Les mots ont l’audace d’un véritable pari. Dans un pays où la majorité des habitants ne bénéficient que d’une protection sociale limitée, il s’agira de transformer ce qui n’était qu’un simple mécanisme d’assurance inégalitaire en un droit universel, solidaire et obligatoire couvrant l’ensemble de la population.

Tel est l’esprit du « plan de sécurité sociale » inspiré par le programme du CNR. L’ambition est de réunir en un régime unique la floraison de caisses professionnelles, confessionnelles, patronales subsistant avant 1945. Autrement dit de substituer aux 1 093 caisses existantes 138 caisses de sécurité sociale, chacune regroupant l’ensemble des « risques sociaux » : maternité, maladie, vieillesse, accident du travail. Outre l’unicité, la charpente du nouveau système repose sur deux grands principes : la solidarité et la démocratie. Ce dernier, inscrit dans l’ordonnance du 4 octobre 1945, sera plus tard réitéré par Ambroise Croizat : « Jamais nous ne garantirons le droit à la santé pour tous si l’institution n’est pas gérée par les intéressés. Désormais, les conseils d’administration des caisses seront dirigés ainsi : 3/4 des sièges aux salariés, 1/4 aux patrons… »

« Le bâti des caisses s’est fait dans un enthousiasme indescriptible, raconte Roger Petit. Nous allions en finir avec la peur de la maladie et c’est nous-mêmes qui allions prendre en main cette fabuleuse conquête ! » « Il fallait bien cet enthousiasme pour porter l’ampleur de la tâche, ajoute Jolfred Fregonara, secrétaire du conseil d’administration de la caisse de Haute-Savoie. Tout était à créer. Il fallait voir les gars, essentiellement des copains de la CGT, comment ils bossaient. Construire une à une les caisses parfois même de nos mains, sur nos congés ou après notre temps de travail. Certains montaient de simples baraques en planches, d’autres aménageaient un wagon en accueil pour installer des correspondants et recevoir les assurés. » De multiples résistances vont se faire jour pour tenter de retarder l’œuvre des bâtisseurs. Aux contre-projets de la droite et l’opposition d’un patronat paniqué par le pouvoir ouvrier se joint la violence de la réaction des médecins libéraux affolés par ce qu’ils avaient baptisé la « médecine de caisses socialisée sous les ordres de la CGT ».

Il faut y ajouter les réticences de certains mutualistes au régime unique qui se voyaient dépossédés de leur bien et particulièrement de professions déjà organisées autour de leur propre caisse. « Ce fut le cas des agriculteurs, artisans, commerçants, ajoute Roger Petit, mais aussi de corporations comme les fonctionnaires, les cheminots, les notaires... Il y avait là de vraies crispations corporatistes, mêlant la volonté de ces professions de rester entre elles et de garder leurs propres avantages. » Ambroise Croizat n’a cure de ces oppositions. Soutenu par le rapport de forces de la Libération (29 % des voix au PCF, 5 millions d’adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par sa résistance et un patronat déconsidéré par sa collaboration), il impose la loi du 22 mai 1946 qui pose le principe de la généralisation de la Sécurité sociale intégrant « tout résident français dans un régime unique ».

Ce qui n’était que provisoire va devenir définitif

L’article 29 vient toutefois limiter la portée de la loi en spécifiant que les professions déjà organisées pourront « provisoirement » garder leurs réglementations autour de leurs propres caisses le temps de construire le régime général et de « tout aligner vers le haut ». Pourtant, dans le contexte difficile de l’année 1947 avec la remobilisation patronale et de la droite, la pression américaine et l’éviction des ministres communistes, ce qui n’était que provisoire va devenir définitif.

La promulgation de la loi Morice du 4 mars 1947, qui autorise la mutualité à gérer le régime obligatoire de la protection sociale, met fin à l’ambition de créer un régime unique, qui ne verra jamais le jour. Dans un entretien, Pierre Laroque, haut fonctionnaire porteur de cette avancée sociale, déclarait : « Il aura fallu moins de six mois pour construire cette énorme structure, Cette réussite prouve l’attachement des gens. Mais ce plan, dans ce qu’il pouvait avoir de “révolutionnaire” par sa volonté d’affirmer une solidarité nationale, a néanmoins buté sur l’obstacle de structures sociales existantes qui se sont révélées parfois plus puissantes que les forces de renouvellement. Les éléments conservateurs, qui aujourd’hui encore n’osent pas se dire contre la Sécurité sociale, recherchent toutes les raisons d’en critiquer les institutions, satisfaisant ainsi leur opposition inavouée. »

La modernité de « la Sociale »

Déjà en avant-première dans de nombreuses salles, la Sociale, le film de Gilles Perret produit par Rouge Productions, sortira sur les écrans le 9 novembre 2016. Entre archives inédites et paroles vivantes, ce documentaire raconte la fabuleuse épopée de la naissance et de l’évolution de la Sécurité sociale en tendant pour la première fois le micro aux acteurs qui l’ont bâtie et à ceux qui, quotidiennement, luttent encore pour la sauvegarder et l’améliorer. Un combat pour la dignité, une formidable aventure collective au fil desquels se croisent témoignages de militants de l’époque, médecins hospitaliers, analyses d’historiens ou de syndicalistes pour dire la force de la solidarité, la modernité et les enjeux futurs de ce qui demeure comme l’un des systèmes de protection sociale les plus enviés au monde. (www.lasociale.fr)

12:57 Publié dans Actualité, Deuxième guerre mondiale, L'Humanité, PCF, Résistance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sécurité sociale, ambroise croizat, michel etievent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |