14/04/2016

CHANSONS ROUGES MOSAIK RADIO

Nouvelle radio qui remplace la totalité des radios du groupe Mosaik Radios (Chansons Rouges, Mosaik Radio, Classik Radio) pour permettre une meilleure unicité et écoute.

Elle est diffusée sans publicité et permet des programmations plus importantes et plus diverses sans contraintes d'horaires et d'audimat.

Elle donne la priorité à la musique et à l'information en diffusant tous les jours douze magazines d'actualités politiques, sociales, culturelles, éducatives, sportives, musicales et 16 flashs d'informations générales

MAGAZINE HISTOIRE : LA COMMUNE DE PARIS

La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.

La Commune de Paris période insurrectionnelle de l'histoire de Paris dura un peu plus de deux mois, du à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.

Le magazine Histoire de la Radio Chanson Rouge Mosaik Radio pendant tout le mois d'avril diffusé le jeudi à 15h et le dimanche à 20h sera consacré à cet évènement avec Henri Guillemin qui a consacré une conférence sur la Commune de Paris. Au mois de mai l'intégralité de cette conférence vous sera proposé dans le cadre du magazine Panorama diffusé le dimanche à 15h et le jeudi à 20h.

LA GRILLE DE DIFFUSION

- Programme musical de chansons rouges, rebelles et révolutionnaires de France et du Monde entier en continu

L'INFORMATION

-Magazines d'informations du matin à 7h, 8h, 9h, 13h (flash, météo, sport, éphéméride, programmes TV, horoscope, magazines, chroniques)

-Magazines d'informations du soir à 17h et 19h

-Flash d'informations toutes les heures de 6h à 22h (sauf 21h)

-Le TOP 8h du matin magazine, 8h-8h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)

-Le TOP midi magazine , 12h-12h30 (flash, édito, chroniques, magazine, reportages, rubriques diverses)

-Le TOP 18h magazine , 18h-18h30 (flash, édito, chronique, magazine, reportage, rubriques diverses)

PLUS BELLES LES LUTTES, le lundi à 20h, émission proposée par les militants CGT des Bouches du Rhone

MAGAZINES THEMATIQUES 10H, 15H, 20H, 22H

Lundi : 10H : Entretiens avec des chanteurs et nouveautés musicales, 15H : Découverte recettes cuisine, 20H : Plus belles les luttes, 22H : Découverte Jazz

Mardi : 10H : Reportages, 15H : Découverte musique classique, 20H : Fréquence Terre

Mercredi : 10H - Cinéma, 15H : Hits rire des années 50 et 60, 20H : Reportages et débats, 22H : Découverte musique country

Jeudi : 10H : Découverte musique Jazz, 15H : Histoire, 20H : Panorama (conférences)

Vendredi : 10H : Découverte musique country, 15H : Cinéma, 20H : magazine cuisine, 22H : Hits et rire des années 1950-1960

Samedi : 10H - Fréquence Terre magazine de l'écologie, 15H - Entretiens avec des chanteurs, nouveautés musicales, 20H : Magazine cinéma

Dimanche : 1OH : Découverte musique classique, 15H : Panorama (conférences), 20H : Magazine Histoire, 22H : Découverte musique classique

LES SPÉCIALES :

TOUS EN BOITE DE 00H00 A 6H00 DU MATIN LE SAMEDI ET LE DIMANCHE - NUIT DISCO

17:43 Publié dans Actualité, Châteaux, Cinéma, Colonies, Culture, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre d'Espagne, La Commune, Libération, Moyen âge, Musique, Occupation, Politique, Première guerre mondiale, Résistance, Révolution, Russie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chansons rouges mosaik radio, histoire, la commune de paris |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2016

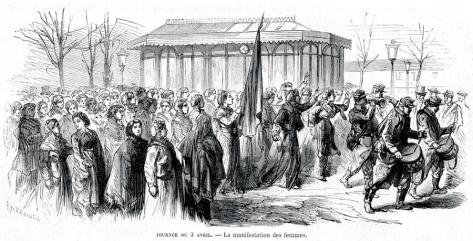

Quand la Commune inventait droit du travail et droit au travail

Au printemps 1871, la Commune de Paris, et plus particulièrement sa commission du Travail dirigée par Léo Frankel, a produit plusieurs décrets posant les bases d’une législation du travail en lien avec le droit au travail. L’Union des femmes a joué un rôle moteur dans ce combat.

Tous les jours, dans les médias, des « économistes » viennent nous sommer de choisir : baisser le coût du travail, réduire le droit du travail ou alors ce sera plus de chômage. Fondamentalement, cette campagne vise à opposer le droit du travail (et les droits sociaux) au droit au travail. Si les temps ont changé, il convient de rappeler certains points de l’action de la Commune qui peuvent enrichir notre débat.

D’abord, la Commune n’ignorait nullement les questions du développement économique. On oublie trop souvent que la commission du Travail s’était fixée comme objectif premier de « favoriser les industries nationales et parisiennes » et de « développer le commerce international d’échange, tout en attirant à Paris les industries étrangères de façon à faire de Paris un grand centre de production ». La Commune ne se désintéressera pas des entreprises, en particulier en réglant la question des échéances et des loyers, question alors cruciale : pendant le siège, les loyers ne sont pas payés et les dettes ne sont pas réglées.

La Commune dispense les locataires de payer le retard de loyers et étale largement le règlement des dettes (sans les annuler). Ces mesures vaudront un soutien durable d’une partie notable de la petite bourgeoisie parisienne à la Commune.

Mais c’est fondamentalement en tenant les deux bouts, droit du travail ET droit au travail que la Commune va tenter de remettre en route l’économie de la capitale. Le chômage était en effet considérable avec la situation créée par la guerre, le siège, ou l’abandon par certains patrons « francs-fileurs » de leur atelier. Le grand décret du 16 avril réquisitionna les ateliers abandonnés pour leur « prompte mise en exploitation par l’association coopérative des travailleurs qui y sont employés ». Mais l’objectif n’était pas de répéter les Ateliers nationaux de 1848. Il s’agissait, dans une vue à long terme, de « faciliter la naissance de groupements sérieux et homogènes », socialisés et autogérés, qui confectionneront « des objets marchands ». Une enquête sera conduite pour examiner la situation des ateliers fermés ; les chambres syndicales ouvrières, légalisées par la Commune treize ans avant la loi de 1884, seront pleinement associées à la mise en œuvre du décret.

On doit mentionner ici le travail considérable conduit par l’Union des femmes : « Le travail de la femme, proclame l’Union le 11 avril, étant le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. » L’Union des femmes fut le principal partenaire de la commission du Travail. Elle fut un des principaux moteurs de la réflexion et de l’action de la Commune dans le domaine. Ainsi l’Union élabora le projet d’association ouvrière le plus avancé.

Dans un même mouvement, la Commune instaure un vrai droit du travail. Rappelons qu’en 1871, le droit du travail est quasiment inexistant : la seule vraie loi de 1841 interdisant le travail dans les ateliers aux enfants de moins de huit ans… est à peine appliquée du fait de la faiblesse des inspections. Nous n’évoquerons ici que trois décrets qui concernaient la durée du travail, le contrôle du travail et les salaires. Celui du 20 avril est un des plus connus et des plus symboliques, qui interdisait le travail de nuit dans les boulangeries. Il souleva l’enthousiasme des ouvriers boulangers qui manifestèrent leur soutien au décret et le mécontentement de nombre de patrons boulangers qui tentèrent d’empêcher son application.

Mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail

Le décret du 27 avril interdit les amendes et les retenues opérées par prélèvements sur les salaires. Ces prélèvements étaient une des principales armes dans les mains des patrons pour affaiblir la résistance ouvrière et constituaient une atteinte permanente à la dignité ouvrière. La Commune l’appliqua en particulier aux rétives compagnies de chemins de fer.

Dans le décret du 13 mai concernant les marchés de la Commune, les cahiers des charges des entreprises devaient indiquer « le prix minimum du travail à la journée ou à la façon à accorder aux ouvriers et ouvrières chargés de ce travail ». C’était instaurer le salaire minimum ! Mais la réflexion de Léo Frankel, le « ministre » du Travail de la Commune, va plus loin. Il constate que « si le prix de la main-d’œuvre reste comme aléa dans les marchés, c’est lui seul qui apporte le rabais ». L’État doit intervenir pour introduire « le prix minimum » à la journée et mettre fin au tout-libéral dans le marché du travail. C’est le progrès des techniques qui devient alors le seul authentique facteur de la baisse des prix des produits, permettant vente et consommation.

La crise économique actuelle est moins conjoncturelle qu’en 1871, mais l’idée que droit au travail et droit du travail vont ensemble garde toute sa modernité.

REPERES

- 16 avril 1871 Réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, mise en place de coopératives ouvrières.

- 20 avril Suppression des bureaux de placement de la main-d’œuvre, monopoles florissants agissant comme des « négriers ». Remplacement par des bureaux municipaux.

- 27 avril Interdiction des amendes et retenues opérées par prélèvements sur les salaires.

Eugène Pottier (1816-1887). Nous fêtons cette année le bicentenaire de la naissance d’Eugène Pottier, né le 4 octobre 1816. Des initiatives seront annoncées ultérieurement. Mais citons aujourd’hui ces vers extraits de l’Internationale, écrits en 1871, qui nous donnent vraiment à réfléchir sur le droit que rêvaient les communards. « L’État comprime et la loi triche/L’impôt saigne le malheureux/Nul devoir ne s’impose au riche,/Le droit du pauvre est un mot creux./C’est assez languir en tutelle,/L’égalité veut d’autres lois :/ Pas de droits sans devoirs, dit-elle,/Égaux, pas de devoirs sans droits ! »

Jean-Louis Robert historien, président d’honneur des Amies et Amis de la Commune de Paris-1871Vendredi, 18 Mars, 2016

16:29 Publié dans Actualité, Biographie, La Commune, Politique, Social, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la commune, droit du travail |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

14/03/2016

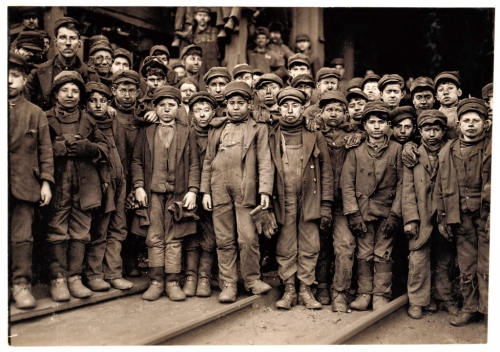

Travail des enfants : 11 heures en 1841, 8 heures en 2015, 10 heures en 2016 ?

Petits rappels historiques.... -

Par Michel Billout, sénateur communiste de Seine et MarneLa baisse du temps de travail est toujours un moment difficile pour les employeurs et les partis qui les soutiennent.

En 1840, une nouvelle réglementation a abaissé le temps de travail pour les enfants et des adultes, ramenant la journée de travail à 11 h par jour. Un scandale pour la compagnie des chemins de fers de l’époque : "La compagnie reconnait et accepte la générosité des nouvelles lois sur le travail, mais attend du personnel un accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques". (Règlement d’époque à lire en intégralité ci dessous ).

Aujourd’hui, le chemin est inverse : une des mesures les plus contestées de la loi El Khomri est celle qui "assouplit" le temps de travail des apprentis en donnant la possibilité de porter la journée de travail à 10 heures. l’article 6 du projet de loi transmis au Conseil d’Etat prévoit « A titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de 18 ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. » (…) « L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

Ce retour en arrière est l’occasion de se pencher un bref instant sur l’histoire. Au 19ème siècle, les enfants travaillaient massivement dans le textile, les mines et l’industrie. Ils effectuent des journées de 15 heures, sont soumis aux mêmes horaires que les adultes et ne sont pas mieux traités.

Les usines étant de plus en plus mécanisées, de nombreux postes de travail sont occupés par des manœuvres sans qualification. Dès l’âge de 8 ou 9 ans, les enfants sont employés à ces travaux qu’aucune machine ne peut exécuter à cette époque. Les patrons encouragent le travail des enfants. Leur habilité et leur petite taille sont bien utiles pour certaines tâches.

Et surtout, un adulte effectuant un travail similaire doit être payé trois à quatre fois plus. Bien souvent, comme leurs salaires ne sont pas suffisant pour vivre, les parents eux-mêmes font embaucher leurs enfants par l’usine.

1840 : Des premières voix se font entendre contre le travail des enfants

C’est seulement en 1840 que les premiers débats sur le travail des enfants s’amorcent autour d’un projet de loi présenté par le Baron DUPIN. Les députés et sénateurs débattent âprement de ce projet destiné à limiter le travail excessif des enfants. Pendant de longues séances, les élus vont s’interroger sur les retombées économiques de cette initiative. Peut-on les faire entrer aux filatures à huit ans révolus seulement, ne les faire travailler que quarante-huit heures par semaine, et veiller à ce qu’ils aient deux heures d’enseignement primaire par jour ?

Les opposants à la réforme s’inquiètent au nom de la liberté de l’industrie et du droit du père à " diriger l’éducation de ses enfants, choisir leurs travaux, préparer leurs travaux". A l’époque, 90 % des enfants d’ouvriers n’ont aucun accès à l’éducation. La bourgeoisie se réserve l’accès aux lycées fondés par Napoléon, dans les collèges royaux comme Louis Le Grand.

Les premiers textes de loi

C’est dans ce contexte que fût enfin votée le 22 mars 1841 la loi limitant l’âge d’admission dans les entreprises à huit ans, mais uniquement dans les entreprises occupant plus de vingt ouvriers. Ce texte précise « de 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 8 heures sur 24, divisé par un repos. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 12 heures sur 24, divisé par un repos .

En 1851, apparaît la loi limitant la durée du travail à dix heures au-dessous de quatorze ans, et à douze heures entre quatorze et seize ans.

En 1874, la limitation de l’âge d’admission à l’embauche sera fixée à douze ans ; le travail de nuit sera interdit et le repos du dimanche deviendra obligatoire pour les ouvriers âgés de moins de seize ans.

Ce bref survol nous enseigne que le rôle de la négociation collective n’est pas de revenir sur les dispositions protectrices de la loi. le débat actuel devrait porter, non pas sur la limitation des droits des salariés (et encore moins des apprentis) mais sur la construction de droits nouveaux pour faire face à la situation économique et sociale et au chômage.

20:31 Publié dans Actualité, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : travail des enfants, code du travail, régression, michel billout |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |