26/09/2019

Révisionnisme historique. Le déshonneur du Parlement européen

Le Parlement européen a voté il y a quelques jours une résolution scélérate censée souligner l’« importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe ». En réalité, cette mémoire est bafouée ligne par ligne, laissant présager un « avenir » sombre pour l’Europe. Visant à mettre un trait d’égalité entre communisme et nazisme, ce texte mobilise des considérants qui sont chacun des modèles de propagande et de révisionnisme historique.

La signature du pacte germano-soviétique est ainsi obsessionnellement désignée comme cause principale du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce grossier raccourci historique permet d’absoudre cyniquement aussi bien le national-socialisme, son idéologie de mort et les régimes fascistes des années 1930 que l’atermoiement meurtrier et parfois connivent des chancelleries occidentales avec le nazisme, et la complicité active de puissances d’argent avec les régimes fascistes et nazi.

Silence est fait sur le traité de Versailles et ses conséquences. Aucun mot n’est consacré aux accords de Munich d’octobre 1938, ce « Sedan diplomatique » qui a livré les peuples européens au « couteau de l’égorgeur », ce « début d’un grand effondrement, la première étape du glissement vers la mise au pas », comme l’écrivait dans l’Humanité le journaliste et député communiste Gabriel Péri, fusillé par les nazis.

Tout le faisceau de causes mobilisées par des générations d’historiens pour tenter d’expliquer le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est bazardé au profit d’une bouillie antirusse sans aucun égard pour le sacrifice immense des Soviétiques dans l’éradication du nazisme.

S’il ne fait aucun doute que le régime stalinien fut bel et bien un régime sanglant et criminel, il est moralement et historiquement inconcevable de faire de l’Union soviétique, de son armée et de tous ceux qui s’engagèrent avec elle, communistes de tous pays acteurs décisifs du combat libérateur, des équivalents des nazis et de leurs supplétifs collaborateurs, sauf à sombrer dans « l’obsession comparatiste », névrose idéologique dénoncée par l’historien Marc Ferro. Les communistes furent, dans de nombreux pays et avec l’appui de différentes forces, gaullistes et socialistes en France, les artisans du redressement national, créant un rapport de force qui permit l’édification d’institutions républicaines et sociales sur les cendres du nazisme et des collaborations. Est-ce un hasard si cet héritage fait parallèlement l’objet de violentes attaques dans tous les pays de l’Union européenne ?

Les pays d’Europe orientale furent, quant à eux, des points d’appui décisifs dans les combats anticoloniaux qui essaimèrent après guerre. Noyer dans le concept de totalitarisme des réalités historiques aussi dissemblables ne peut apparaître que comme une escroquerie intellectuelle. Une telle entreprise ne sert en aucun cas à poser un regard lucide et apaisé, pourtant indispensable, sur les contradictions, crimes et fautes des régimes influencés par le soviétisme et qui ont pris le nom de socialisme.

Cette résolution s’appuie sur un considérant aussi grotesque que l’interdiction formulée dans certains pays de l’Union de « l’idéologie communiste », semblant acter des dérives revanchardes des extrêmes droites du continent en incitant tous les États membres à s’y plier. Signe qui ne trompe pas, l’inféodation à l’Otan est ici désignée comme gage de liberté pour les peuples de l’Est européen.

Cette résolution fait la part belle au révisionnisme d’extrême droite quand les pays baltes sont désignés comme ayant été « neutres », alors que ces derniers ont mis en place bien avant le pacte germano-soviétique des régimes de type fasciste laissés aux mains de « ligues patriotiques » et autres « loups de fer », suscitant un antisémitisme viscéral qui connaîtra son apogée sanglant dans ces pays lors de la Seconde Guerre mondiale.

Incidemment, la Shoah, sa singularité intrinsèque, et les logiques d’extermination méticuleuses et industrielles du régime nazi sont fondues dans le magma des meurtres du XXe siècle et ainsi relativisées. L’odieuse équivalence entre nazisme et communisme permet d’exonérer les régimes nationalistes d’inspiration fasciste des années 1930 que des gouvernements et ministres actuels d’États membres de l’Union européenne célèbrent ardemment.

Viserait-on, par ce texte politicien, à réhabiliter ces régimes qui gouvernèrent de nombreux pays d’Europe orientale avant de sombrer dans la collaboration en nourrissant l’effort de guerre nazi et son projet d’extermination des juifs d’Europe ? Ce texte est une insulte faite aux 20 millions de Soviétiques morts pour libérer l’Europe du joug nazi, aux millions de communistes européens engagés dans la Résistance et les combats libérateurs, un affront fait aux démocrates alliés aux mouvements communistes contre nazis et fascistes, avant et après la Seconde Guerre mondiale.

Au moment où Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, propose de nommer un commissaire à la « protection du mode de vie européen », célébrant un culte que l’on croyait révolu à la pureté continentale, les thèses historiques révisionnistes des droites extrêmes et réactionnaires, qui ont de toute évidence inspiré ce texte, font leur entrée fracassante au Parlement européen. Pendant ce temps, aucun commissaire n’est nommé sur les questions d’éducation ou de culture…

Thomas Mann, vigie morale d’une Europe décomposée, écrivait : « Placer sur le même plan moral le communisme russe et le nazi-fascisme, en tant que tous les deux seraient totalitaires, est dans le meilleur des cas de la superficialité, dans le pire c’est du fascisme. Ceux qui insistent sur cette équivalence peuvent bien se targuer d’être démocrates, en vérité, et au fond de leur cœur, ils sont déjà fascistes ; et à coup sûr ils ne combattront le fascisme qu’en apparence et de façon non sincère, mais réserveront toute leur haine au communisme. »

Si l’expérience qui a pris le nom de communiste au XXe siècle ne peut être, pour tout esprit honnête, résumée à la personne de Staline ou à une forme étatique, tel n’est pas le cas du nazisme, intrinsèquement lié à un homme, à un régime. Et si le communisme propose un horizon d’émancipation universelle, quoi qu’on pense des expériences qui s’en sont réclamées, tel n’est pas le cas de l’idéologie nazie, qui se revendique raciste, réactionnaire et exclusive, portant la mort en étendard. Ces simples arguments de bon sens disqualifient l’odieuse comparaison de cette résolution.

C’est bien la visée communiste, dont nous maintenons qu’elle ne fut jamais mise en pratique dans les pays du bloc soviétique, qui est la cible de ce texte indigne et inculte, et avec elle, la possibilité d’une autre société. Que des voix sociales-démocrates et écologistes aient pu soutenir pareille résolution, mêlant leurs voix au Rassemblement national (ex-FN) et aux extrêmes droites continentales, est le signe désolant de la lente dérive d’une frange trop importante de la gauche européenne qui largue les amarres d’une histoire et d’un courant, ceux du mouvement ouvrier, dans lesquels elle fut elle aussi forgée, qui prête également le flanc aux pires tendances qui s’expriment dans le continent.

Demain, un maire, un élu, un député pourra-t-il se dire communiste sans enfreindre la docte délibération du Parlement européen ? Et l’Humanité pourrait-elle un jour passer sous les fourches Caudines de la censure imposée des droites extrêmes coalisées ? Ne plane-t-il pas là comme un parfum munichois, justement, face à une offensive idéologique dont certains pensent pouvoir se satisfaire en rasant les murs ?

Tous les démocrates, toutes les personnes attachés à la libre expression des courants qui se réclament du communisme et d’une alternative au système capitaliste devraient au contraire se lever contre cette inquiétante dérive qui nous concerne tous. Au risque d’y laisser eux aussi un jour leur peau.

L'INTEGRALITE DU TEXTE VOTE PAR LES DEPUTES D'EXTREME DROITE, DE DROITE, VERTS, ET SOCIALISTES.

La Shoah est bien considéré par ces députés en prenant compte de l'ensemble du texte comme un détail

| Résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019 sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe (2019/2819(RSP)) | |||||||||

|

Le Parlement européen, – vu les principes universels des droits de l’homme et les principes fondamentaux de l’Union européenne en tant que communauté fondée sur des valeurs communes, – vu la déclaration effectuée le 22 août 2019 par le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, et par la commissaire Věra Jourová, dans la perspective de la «Journée européenne du souvenir» pour la commémoration des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires, – vu la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, adoptée le 10 décembre 1948, – vu sa résolution du 12 mai 2005 sur le soixantième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe (8 mai 1945)(1), – vu la résolution 1481 sur la nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires, adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 janvier 2006, – vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(2), – vu la déclaration sur la conscience européenne et le communisme, adoptée à Prague le 3 juin 2008, – vu sa déclaration sur la proclamation du 23 août comme Journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme, adoptée le 23 septembre 2008(3), – vu sa résolution du 2 avril 2009 sur la conscience européenne et le totalitarisme(4), – vu le rapport de la Commission du 22 décembre 2010 sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en Europe (COM(2010)0783), – vu les conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2011 sur la mémoire des crimes commis par les régimes totalitaires en Europe, – vu la déclaration de Varsovie du 23 août 2011 sur la Journée européenne de commémoration des victimes des régimes totalitaires, – vu la déclaration commune du 23 août 2018 des représentants des gouvernements des États membres de l’Union en l’honneur des victimes du communisme, – vu sa résolution historique sur la situation en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, adoptée le 13 janvier 1983 à la suite de l’«Appel baltique» lancé par 45 ressortissants de ces trois pays, – vu les résolutions et les déclarations sur les crimes des régimes communistes totalitaires adoptées par plusieurs parlements nationaux, – vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur, A. considérant que 2019 marque le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, qui a causé des souffrances humaines d’une ampleur sans précédent et conduit à l’occupation de pays européens pendant de nombreuses décennies; B. considérant qu’il y a 80 ans, le 23 août 1939, l’Union soviétique communiste et l’Allemagne nazie ont signé un pacte de non-agression, connu sous le nom de pacte germano-soviétique ou pacte Molotov-Ribbentrop, dont les protocoles secrets partageaient l’Europe et les territoires d’États indépendants entre les deux régimes totalitaires selon des sphères d’influence, ouvrant la voie au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale; C. considérant que, parmi les conséquences directes du pacte germano-soviétique et du traité germano-soviétique d’amitié, de coopération et de délimitation du 28 septembre 1939 qui s’ensuivit, l’on compte: l’invasion de la République de Pologne, d’abord par Hitler, puis par Staline deux semaines plus tard, qui a brutalement privé le pays de son indépendance et représenté un drame sans précédent pour la nation polonaise; le déclenchement par l’Union soviétique communiste d’une guerre d’agression contre la Finlande le 30 novembre 1939; l’occupation et l’annexion en juin 1940 par l’Union soviétique de parties du territoire roumain, qui n’ont jamais été restituées; et l’annexion des républiques indépendantes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie; D. considérant qu’après la défaite du régime nazi et la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’après-guerre a été synonyme, pour certains pays d’Europe, de reconstruction et de réconciliation, tandis que d’autres sont restés, pendant un demi-siècle, soumis à des dictatures, parfois sous l’occupation ou l’influence directe de l’Union soviétique,et privés de liberté, de souveraineté, de dignité, de droits fondamentaux et de développement socio-économique; E. considérant que si les crimes du régime nazi ont été jugés et punis lors du procès de Nuremberg, il reste urgent de sensibiliser l’opinion publique, de dresser un bilan moral de cette période et de mener des enquêtes judiciaires sur les crimes du stalinisme et d’autres dictatures; F. considérant que, dans certains États membres, la loi interdit les idéologies communiste ou nazie; G. considérant que l’intégration européenne a constitué, dès l’origine, une réponse aux souffrances causées par les deux guerres mondiales et la tyrannie nazie qui a conduit à l’Holocauste, ainsi qu’à l’expansion des régimes communistes totalitaires et non démocratiques en Europe centrale et orientale, et que cette intégration a permis de surmonter de profondes divisions et de vives hostilités grâce à la coopération et à l’intégration, de mettre un terme à la guerre et de garantir la démocratie en Europe; considérant que, pour les pays européens qui ont souffert de l’occupation soviétique ou d’une dictature communiste, l’élargissement de l’Union européenne à partir de 2004 a marqué leur retour au sein de la famille européenne, à laquelle ils appartiennent; H. considérant qu’il convient d’entretenir la mémoire du passé tragique de l’Europe, afin d’honorer les victimes, de condamner les auteurs de crimes et de jeter les bases d’une réconciliation fondée sur la vérité et l’œuvre de mémoire; I. considérant que la commémoration des victimes des régimes totalitaires, la reconnaissance et la prise de conscience des séquelles, communes à toute l’Europe, laissées par les crimes commis par les dictatures communistes, nazie et autres revêtent une importance cruciale pour maintenir l’unité de l’Europe et de ses peuples et construire une Europe à même de résister aux menaces extérieures contemporaines; J. considérant qu’il y a 30 ans, le 23 août 1989, à l’occasion du 50e anniversaire du pacte germano-soviétique, en mémoire des victimes des régimes totalitaires, deux millions de Lituaniens, de Lettons et d’Estoniens se sont donné la main pour former la «Voie balte», une chaîne humaine et manifestation sans précédent qui allait de Vilnius à Tallinn en passant par Riga; K. considérant que bien que le Congrès des députés du peuple de l’URSS ait condamné, le 24 décembre 1989, la signature du pacte germano-soviétique ainsi que les autres accords conclus avec l’Allemagne nazie, en août 2019, les autorités russes ont rejeté toute responsabilité dans ce pacte et ses conséquences et promeuvent désormais une théorie selon laquelle la Pologne, les États baltes et l’Europe de l’Ouest sont en réalité les véritables instigateurs de la Seconde Guerre mondiale; L. considérant que la commémoration des victimes des régimes totalitaires et autoritaires, la reconnaissance et la prise de conscience des séquelles, communes à toute l’Europe, laissées par les crimes commis par les dictatures stalinienne, nazie et autres revêtent une importance cruciale pour maintenir l’unité de l’Europe et de ses peuples et construire une Europe à même de résister aux menaces extérieures contemporaines; M. considérant que des groupes et des partis politiques ouvertement radicaux, racistes et xénophobes incitent à la haine et à la violence dans la société, par exemple par la diffusion en ligne de discours de haine, qui conduisent souvent à une montée de la violence, de la xénophobie et de l’intolérance; 1. rappelle que, comme en dispose l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que ces valeurs sont communes à tous les États membres; 2. souligne que la Seconde Guerre mondiale, conflit le plus dévastateur de l’histoire de l’Europe, a été déclenchée comme conséquence immédiate du tristement célèbre pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939, également connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, et de ses protocoles secrets, dans le cadre desquels deux régimes totalitaires ayant tous deux l’objectif de conquérir le monde se partageaient l’Europe en deux sphères d’influence; 3. rappelle que les régimes communistes et nazi sont responsables de massacres, de génocide, de déportations, de pertes en vies humaines et de privations de liberté d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de l’humanité, qui auront à jamais marqué le XXe siècle; rappelle que le régime nazi est coupable de ce crime abject qu’est l’Holocauste; condamne sans réserve les actes d’agression, les crimes contre l’humanité et les atteintes aux droits de l’homme à grande échelle perpétrés par les régimes totalitaires nazi, communistes et autres; 4. témoigne son profond respect à chacune des victimes de ces régimes totalitaires et demande aux institutions de l’Union européenne et aux parties prenantes de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces crimes abjects contre l’humanité et ces atteintes graves et systématiques aux droits de l’homme commis par les régimes totalitaires ne sombrent pas dans l’oubli et soient jugés, et garantir que ces crimes ne se reproduisent jamais plus; souligne l’importance d’entretenir la mémoire du passé, car il n’y a pas de réconciliation sans travail de mémoire, et réaffirme qu’il s’élève d’une seule voix à tout régime totalitaire, quelle que soit l’idéologie qui l’étaie; 5. demande à tous les États membres de l’Union de procéder à une évaluation claire et fondée sur les principes en ce qui concerne les crimes et actes d’agression commis par les régimes communistes totalitaires et le régime nazi; 6. condamne toute démonstration et toute propagation d’idéologies totalitaires, telles que le nazisme et le stalinisme, dans l’Union européenne; 7. condamne le révisionnisme historique et la glorification des collaborateurs nazis qui ont cours dans certains États membres de l’Union; s’alarme de l’acceptation, qui va croissant, d’idéologies radicales et d’une régression vers le fascisme, le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance au sein de l’Union européenne; se dit préoccupé par les informations faisant état de collusions, dans certains États membres, entre, d’un côté, des dirigeants politiques, partis politiques et autorités chargées de faire appliquer la loi et, de l’autre, des mouvements radicaux, racistes et xénophobes ayant diverses étiquettes politiques; demande aux États membres de condamner ces actes le plus fermement possible, car ils ébranlent les valeurs de l’Union que sont la paix, la liberté et la démocratie; 8. demande à tous les États membres de célébrer le 23 août, Journée européenne de commémoration des victimes des régimes totalitaires, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, et de sensibiliser la jeune génération à ces problématiques en incorporant, dans les programmes et manuels scolaires de toutes les écoles dans l’Union européenne, l’histoire des régimes totalitaires et l’analyse des séquelles qu’ils ont laissées; demande aux États membres de soutenir la conservation de traces écrites du passé trouble de l’Europe, par exemple en faisant traduire les comptes rendus des procès de Nuremberg dans toutes les langues de l’Union européenne; 9. demande aux États membres de condamner et de combattre la négation de l’Holocauste sous toutes ses formes, notamment la banalisation et la minimisation des crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs, et de veiller à ce que les discours politiques et médiatiques soient exempts de ce type de banalisation; 10. réclame une culture mémorielle partagée, qui dénonce les crimes commis par le passé par les régimes fasciste, stalinien et autres régimes autoritaires, de manière à permettre notamment à la jeune génération d’acquérir la résilience nécessaire pour faire face aux menaces auxquelles la démocratie est confrontée à l’heure actuelle; invite les États membres à encourager l’éducation, par l’intermédiaire de la culture grand public, à la diversité de nos sociétés et à la connaissance de notre histoire commune, notamment les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, telles que l’Holocauste, et la déshumanisation systématique des victimes pendant de nombreuses années; 11. demande que le 25 mai (anniversaire de l’exécution de Witold Pilecki, héros d’Auschwitz) soit proclamé Journée mondiale des héros de la lutte contre le totalitarisme, ce qui constituera une marque de respect et un hommage à tous ceux qui, en luttant contre la tyrannie, ont fait preuve d’héroïsme et d’un véritable amour du genre humain et indiquera clairement aux générations futures quelle attitude il faut adopter face à la menace de l’asservissement totalitaire; 12. demande à la Commission de fournir un soutien concret aux projets de travail de mémoire et de souvenir historique dans les États membres ainsi qu’aux activités de la plateforme pour la mémoire et la conscience européennes, et d’affecter des ressources financières suffisantes, dans le cadre du programme «L’Europe pour les citoyens», au soutien à la commémoration et au souvenir des victimes du totalitarisme, comme demandé dans la position du Parlement sur le programme «Droits et valeurs» 2021‑2027; 13. déclare que l’intégration européenne en tant que modèle de paix et de réconciliation résulte du libre choix des peuples de l’Europe de s’engager sur la voie d’un avenir partagé et que l’Union européenne a la responsabilité particulière de promouvoir et de préserver la démocratie, le respect des droits de l’homme et l’état de droit, non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de son territoire; 14. fait observer qu’en adhérant à l’Union européenne et à l’OTAN, les pays d’Europe centrale et orientale ont non seulement pu retourner dans le giron de l’Europe libre et démocratique, mais ont aussi réussi, avec l’aide de l’Union euro, à mettre en œuvre des réformes et à entrer dans une dynamique de développement socio-économique; souligne toutefois que la possibilité d’adhérer à l’Union devrait demeurer ouverte à d’autres pays européens, comme le dispose l’article 49 du traité sur l’Union européenne; 15. maintient que la Russie reste la plus grande victime du totalitarisme communiste et que sa transformation en un État démocratique sera entravée aussi longtemps que le gouvernement, l’élite politique et la propagande politique continueront de blanchir les crimes communistes et de glorifier le régime totalitaire soviétique; invite par conséquent la société russe à accepter son passé tragique; 16. s’inquiète vivement des efforts déployés par les dirigeants de la Russie d’aujourd’hui pour déformer les faits historiques et blanchir les crimes commis par le régime totalitaire soviétique; considère ces tentatives comme un élément dangereux de la guerre de l’information qui est menée contre l’Europe démocratique et qui cherche à diviser notre continent; demande dès lors à la Commission d’agir de manière décisive pour contrecarrer ces tentatives; 17. se dit préoccupé par le fait que des symboles de régimes totalitaires continuent à être utilisés dans les espaces publics et à des fins commerciales, tout en rappelant qu’un certain nombre de pays européens ont interdit l’utilisation de symboles nazis et communistes; 18. constate que le maintien, dans les espaces publics (parcs, places, rues, etc.) de certains États membres, de monuments et de mémoriaux glorifiant les régimes totalitaires ouvre la voie à la dénaturation des faits historiques relatifs aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’à la propagation d’un système politique totalitaire; 19. condamne le recours croissant par les forces politiques extrémistes et xénophobes en Europe à la dénaturation des faits historiques et leur emploi d’une symbolique et d’une rhétorique qui font écho à certains aspects de la propagande totalitaire, à savoir le racisme, l’antisémitisme et la haine à l’égard des minorités, sexuelles ou autres; 20. invite instamment les États membres à veiller au respect des dispositions de la décision‑cadre du Conseil, afin de lutter contre les organisations qui diffusent des discours de haine et sèment la violence dans l’espace public et en ligne, et à interdire véritablement les groupes néofascistes et néonazis et toute autre fondation ou association qui exalte et glorifie le nazisme et le fascisme ou toute autre forme de totalitarisme, tout en respectant l'ordre juridique national et la compétence nationale en la matière; 21. souligne qu’il convient de continuer de puiser dans le passé tragique de l’Europe l’inspiration morale et politique nécessaire pour relever les défis du monde contemporain, et en particulier pour lutter pour un monde plus juste, bâtir des sociétés et communautés tolérantes et ouvertes qui accueillent les minorités sexuelles, religieuses et ethniques, et s’assurer que les valeurs européennes bénéficient à tous; 22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la Douma d’État de la Fédération de Russie ainsi qu’aux parlements des pays du partenariat oriental.

|

18:04 Publié dans Actualité, Deuxième guerre mondiale, Guerre d'Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parlement européen, révisionnisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2019

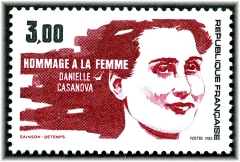

DANIELLE CASANOVA FEMME DE COEUR, MILITANTE COMMUNISTE, RESISTANTE

Née le 9 janvier 1909 à Ajaccio (Corse), morte en déportation le 10 mai 1943 à Auschwitz ; chirurgienne-dentiste ; militante communiste ; secrétaire générale de l’Union des jeunes filles de France créée en 1936 ; militante communiste clandestine, organisatrice des comités féminins dans la région parisienne et la zone occupée.

Vincentella Périni naquit dans une famille républicaine d’Ajaccio. Son père (Olivier, mort à la fin de l’année 1937) et sa mère (Marie, Hyacinthe née Versini) étaient instituteurs à Ajaccio et syndiqués confédérés. Le père adhérait au Comité de vigilance antifasciste et était sympathisant du PC en 1935. Le grand-père maternel avit été juge de paix ; la grand-mère , toute vêtue de noir, ne voulait parler que le corse. Chez les Périn, on était du "clan Landry", le clan républicain. La famille comprenait quatre filles et un fils : les filles (voir Emma Choury) furent peu à peu gagnées au communisme sous l’influence de Danielle Casanova, mais André, devenu contrôleur civil au Maroc, conserva ses convictions modérées jusqu’à son décès en 1942.

Vincentella fit ses études secondaires à Ajaccio (Corse), au collège du Luc (Var), puis obtint une bourse pour le lycée Longchamp de Marseille (Bouches-du-Rhône). Elle n’y resta que trois semaines et revint à Ajaccio. Sa famille décida de lui payer des études à l’École dentaire de Paris. Elle arriva dans la capitale, où son frère travaillait comme journaliste, en novembre 1927.

Elle s’inscrivit très vite à l’Union fédérale des étudiants animée par des communistes, y fut responsable de la section médecine, membre du bureau fédéral et de la fraction centrale. En octobre 1928, Victor Michaut reçut son adhésion aux Jeunesses communistes. Devenue secrétaire du Groupe des étudiants de la Faculté de Médecine, elle milita dans les Ve et XIIIe arrondissements et accéda aux fonctions de secrétaire du 4e rayon des Jeunesses communistes vers 1930. En 1931, elle était membre du bureau régional de la région parisienne des Jeunesses communistes. De décembre 1931 à mars 1933, elle travailla dans l’appareil illégal de la jeunesse avec Raymond Guyot avant l’arrestation de ce dernier en juin 1932.

Vincentella, qui se faisait appeler Danielle, fit la connaissance dans les cercles d’étudiants corses d’un étudiant en droit, Laurent Casanova, qu’elle entraîna au Parti communiste. Ils se marièrent en 1933, habitèrent dans le VIIe arr. de Paris, puis 32 rue du Four (VIe arr.). Danielle Casanova bénéficiait du soutien financier de ses parents mais, pour avoir des revenus complémentaires, elle pratiqua avant d’obtenir en juillet 1932 son diplôme de chirurgien-dentiste encourant, en octobre 1931, des poursuites pour « exercice illégal de l’art dentaire » et le 2 juin 1933, une condamnation à 50 francs d’amende infligée par la 10e chambre correctionnelle. Ses études finies, sa grand-mère lui paya le matériel nécessaire pour s’installer. Elle loua un local qu’elle partagea avec un masseur : elle y travaillait trois jours par semaine puis exerçait à la clinique dentaire de la coopérative ouvrière La Bellevilloise et au dispensaire de Villejuif.

Formée à l’École de la Jeunesse communiste, Danielle Casanova fut élue au comité central des JC à l’issue du VIIe congrès, tenu à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais) du 11 au 15 juin 1932 et élue au bureau lors du congrès extraordinaire d’Ivry-sur-Seine en février 1934.

À la fin de 1933, elle fut secrétaire du rayon du parti des IIIe et IVe arrondissements. Elle était rattachée à une cellule de fonctionnaires (PTT). Elle suivit en juin 1934 une école du parti pendant un mois. En octobre 1935, rattachée au bureau de la Fédération des JC, chargée du travail colonial à la section spécialisée du parti, elle participait à la rubrique coloniale de l’Avant-Garde.

Elle contribuait aussi à la documentation du « Bulletin colonial » de la section. Elle fit partie, en septembre-octobre 1935, de la délégation française qui se rendit en URSS pour assister au VIe congrès de l’Internationale communiste des Jeunes avec Jean Chaumeil, Victor Joannès, Léonce Granjon, André Chiron, Albert Ouzoulias, Pierre Goix, André Liebherr, Daniel Georges : elle entra au comité exécutif de l’ICJ. Le VIIIe congrès des JC, réuni à Marseille du 19 au 22 mars 1936, la désigna comme secrétaire des Jeunes filles (aux côtés de Aimé Albert pour les étudiants et de Albert Ouzoulias pour les jeunes paysans), en lui donnant mandat de fonder l’Union des jeunes filles de France (UJFF). Le premier congrès eut lieu à Paris le 26 décembre 1936. Elle fut secrétaire générale, Claudine Chomat secrétaire à l’organisation et Jeannette Vermeersch secrétaire à l’éducation.

À la fin de l’année 1936, elle accompagna en Espagne un convoi de lait condensé destiné aux enfants. Danielle Casanova jouissait d’une grande autorité dans le mouvement de Jeunesse en raison de ses qualités naturelles d’organisatrice, de son âge et peut-être de ses bonnes relations avec Maurice Thorez, dont Laurent Casanova était devenu le secrétaire. Le couple Thorez aime les inviter à leur domicile pour un repas convivial qui se termine par des chansons.

À la fin de l’année 1936, elle accompagna en Espagne un convoi de lait condensé destiné aux enfants. Danielle Casanova jouissait d’une grande autorité dans le mouvement de Jeunesse en raison de ses qualités naturelles d’organisatrice, de son âge et peut-être de ses bonnes relations avec Maurice Thorez, dont Laurent Casanova était devenu le secrétaire. Le couple Thorez aime les inviter à leur domicile pour un repas convivial qui se termine par des chansons.

Elle fut « l’âme » de la délégation française (Léo Figuères, Maurice Choury, Raymond Latarget, [André Hoschiller, dit André Carrel]->18794]) au congrès mondial de la Jeunesse pour la paix ouvert à Vassar College près de New York le 17 août 1938. Selon un rapport de Maurice Tréand, responsable au cadres, de début 1938, elle travaillait pour l’OMS, le service clandestin du Komintern pour les opérations techniques : il demanda qu’on écarte les personnes peu sûres de l’environnement « de notre camarade de l’OMS ».

Elle aura été durant le période du Front populaire une des trois figures de femmes communistes avec Claudine Chomat et Jeannette Vermeersch, peut-être la plus importante, ce que son action en 1940-1941 confirma, la place première de Jeannette Vermeersch s’affirmant après la Libération à un moment où les femmes deviennent un enjeu politique majeur.

Le Pacte germano-soviétique la surprit alors qu’elle passait avec Laurent Casanova, des vacances à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) avec le couple Thorez ; ils prirent immédiatement le chemin de Paris. Lors de l’interdiction du Parti communiste en septembre 1939, Danielle Casanova quitta son domicile, se réfugia dans la clandestinité et fut, semble-t-il, responsable avec Victor Michaut de la propagande politique dans l’armée. Elle eut un lognement rue du Poteau dans le XIIIe ar. puis rue Brancion.

À partir d’octobre 1940, elle dirigea la mise en place des comités féminins dans la région parisienne et la zone occupée. La police qui la suivait depuis un certain temps l’arrêta le 15 février 1942 alors qu’elle se rendait chez les Politzer [Maïe Politzer et Georges Politzer], rue de Grenelle. Dans les jours qui précédèrent et qui suivirent, cent seize militants furent arrêtés. Danielle Casanova fut emprisonnée à la Santé puis à Romainville (Seine, Seine-Saint-Denis) fin août 1942, avant d’être déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943.

Elle mourut du typhus le 10 mai 1943. Le Parti communiste français honora sa mémoire, en faisant d’elle une héroïne nationale célébrée le jour de la fête de Jeanne d’Arc. Le tableau de Boris Taslitzky, "La Mort de Danielle Casanova" peint en 1950, en est l’expression artistique ainsi que sa citation dans le Musée Grévin d’Aragon. Charlotte Delbo en fit un personnage marquant de son oeuvre consacrée à l’internement et à la déportation. Dans le martyrologe qui s’affirma elle fut La femme, Guy Môquet Le jeune, Gabriel Péri L’intellectuel, Pierre Semard Le cheminot, Jean-Pierre Timbaud, Le métallo.

La premier numéro autorisé de Femmes françaises portait une photo de Danielle Casanova en couverture. L’hommage à Danielle Casanova fut particulièrement intense le 20 juillet 1949. Pour le le cinquantième anniversaire de Maurice Thorez, Casanova offrit le miroir dans lequel Danielle aimait se mirer.

Claudine Chomat qui était devenue la compagne de Laurent Casanova dans la Résistance puis sa femme en 1948, fut, comme Danielle une intime du coupe Thorez jusqu’à la mise à l’écart de Laurent en 1961.

La mère de Danièle, Marie Périni, soutint de nombreuses initiatives du Parti communiste après la Libération, notamment en Corse.

Dans la mémoire communiste, elle symbolisa l’engagement résistant des femmes et fit l’objet d’un culte intense : son nom fut donné à un boulevard parisien (dans le XIVe arr.), des rues, des places, des bâtiments publics et même, ou plutôt surtout, en 1989 au paquebot transbordeur de la Compagnie maritime Corse-Méditerranée (SNCM).

09:24 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle casanova, résistante, pcf |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2019

Histoire. Explorez un continent de luttes et d’espoir

Qui connaît Gaston Magot ? Seul un paragraphe d’un livre aux pages jaunies, précieusement conservé sur une étagère de la maison familiale, retrace le parcours de mon aïeul, résistant du Lot. On savait que ce postier, en plus d’avoir eu la bonne idée d’adopter ma grand-mère, avait occupé de hautes responsabilités à la fédération postale CGT. Qu’il s’était évadé du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, en mars 1943, avant de rejoindre le maquis de Corrèze. La légende familiale disait aussi que c’est grâce à lui que notre maison s’ouvrait sur la rue Paul-Éluard et bien d’autres mondes. Et c’est à peu près tout. Le camarade Magot, disparu en 1974, est réapparu le 5 décembre 2018. Ce jour-là, le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, a mis en libre accès ses 187 412 notices biographiques sur le Net (1).

187 412 vies de révoltes et d’espoir, sur une période allant de 1789 à 1968, réunies dans les 56 volumes de ce dictionnaire créé dans les années 1950 par Jean Maitron, grand promoteur de l’histoire sociale à l’université, et publiées aux éditions de l’Atelier, ont soudainement été mises sur le devant de la scène. On a donc appris, grâce à cela, que le camarade Magot, outre sa participation au maquis de Corrèze, a aussi aidé à la création de nombreux syndicats en Mayenne et à un journal sous le Front populaire.

Tout un chacun peut découvrir les parcours de ces « obscurs et sans-grade » et de tous « ceux qui étaient demeurés le levain méconnu de l’histoire », pour reprendre les mots de Jean Maitron dans le premier tome paru, en 1964. Aujourd’hui comme hier, l’objectif du Maitron est de « mettre en valeur la dimension collective du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux. Pour en saisir la richesse, la complexité, il faut dépasser l’histoire des dirigeants, des élus, des théoriciens, pour élargir cette histoire à l’ensemble des militants », explique Paul Boulland, chercheur au CNRS et codirecteur du dictionnaire.

Parfois, ils n’ont même pas de prénom. La cantinière Lagarde a été « blessée le 23 juin 1848 sur la barricade de la rue de Chabrol », nous apprend ainsi le Maitron. On n’en saura pas plus. Qu’importe les faibles traces laissées aux archives, la citoyenne Lagarde a toute sa place dans ce panthéon des « vaincus » de l’histoire.

Idem pour les frères Durandeau. Hector et Jacques, ouvriers itinérants, appartenaient à l’organisation clandestine des papetiers en 1789. Au moulin Galibert à Burlats (Tarn), ils provoquèrent une grève, en mars, révoltés par le manque de nourriture. Avant d’être envoyé un mois et demi en prison, l’aîné a eu le temps de lancer au maître papetier : « Je me f. de vous. Vous n’avez qu’un moulin, et moi j’en ai cinq cents. » Libérés, ils reprirent leur route vers les Cévennes, puis vers Avignon, « semant des ferments de révolte », écrit Rémy Cazals, l’un des très nombreux historiens ayant travaillé à cette immense œuvre collective.

L’histoire de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort »

En allant lire les faits d’armes de Gaston Magot, on a aussi découvert le sort de son camarade Robert Goualard. Ce soudeur PTT a été arrêté le 12 novembre 1941, à 29 ans, avec sa femme, Rolande. Les gendarmes ont trouvé chez eux de la pâte à polycopier et des « brochures bolcheviques ». Il sera fusillé, six mois après son mariage, et ne connaîtra jamais son fils.

Toutes ces histoires de ceux qui « dressaient l’avenir contre la mort », comme l’écrit Paul Éluard, sont désormais un bien commun, accessible à tous. Comme le poète, qui voulait « montrer la foule et chaque homme en détail », le Maitron permet de comprendre la grande histoire de façon charnelle, à hauteur d’homme.

En rebondissant de liens en liens, on comprend que les vies, comme les engagements, ne se découpent pas en tranches. En témoigne le parcours d’Apolonio de Carvalho, autre grand méconnu de la Résistance. Ce Brésilien, embastillé à la suite d’une insurrection populaire dans son pays en 1935, s’engage dans les Brigades internationales aux côtés de la République espagnole. Puis c’est la retirada de l’autre côté des Pyrénées, l’internement au camp d’Argelès, à Gurs. Il s’évade et rejoint alors la Résistance française, où il devient responsable des FTP-MOI pour la zone sud.

À la Libération, ce communiste retourne au pays où il sera persécuté et torturé pendant la dictature des années 1960. Il sera réfugié en Algérie, en France, avant de participer à la création du Parti des travailleurs à São Paolo. On tombe aussi, en explorant cet immense continent des luttes, sur les combats de Jean Tillet. Fondateur du syndicat des travailleurs de la porcelaine, il a joué un rôle central dans la grande grève de 1905 à Limoges déclenchée après que les ouvrières ont dénoncé le droit de cuissage d’un contremaître... cent treize ans avant le mouvement #MeToo.

Le Maitron exprime « une vision du monde, celle de rendre toute leur place aux femmes et aux hommes qui ont été des acteurs majeurs de la transformation de la société. Cette multitude constitue la richesse du mouvement ouvrier », insiste aussi Claude Pennetier, autre codirecteur du Maitron et historien au CNRS. Militant du Parti communiste jusqu’au pacte germano-soviétique, qui l’a profondément marqué, Jean Maitron a voulu sortir l’histoire du culte de la personnalité. Et donner à voir, aussi, le parcours de tous ceux qui ont « échoué » à imposer leurs idées, qu’ils soient aussi dans les courants minoritaires ou périphériques. Anarchistes, socialistes, communistes, ou les fouriéristes qui ont fini leur vie dans des communautés « icariennes » au Texas, ces récits constituent un immense réservoir d’expériences sociales et politiques. « Chaque biographie est une manière d’interroger l’engagement. On espère que c’est comme ça que les gens vont s’en emparer », plaide Paul Boulland.

20:14 Publié dans Actualité, Biographie, Politique, Résistance, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le maitron, histoire, révolution |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |