24/11/2015

Indonésie 1965, la plus terrible des répressions anticommunistes

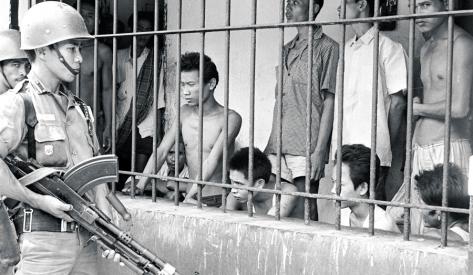

Le massacre des militants communistes et de nombreux progressistes a débuté le 30 septembre 1965 et s’est poursuivi pendant de longs mois sous le commandement du général Suharto qui, avec l’appui des USA, voulait renverser Sukarno, père de l’indépendance indonésienne.

En 1965, le Parti communiste indonésien (PKI) était le quatrième parti dans le pays, le premier à Java, et, en importance, le troisième Parti communiste au monde avec ses 3 millions d’adhérents, après le Parti communiste d’Union soviétique et le Parti communiste chinois. Il était fort du soutien d’au moins 20 millions de sympathisants, réunis dans des organisations proches du PKI. Le parti soutenait le régime Sukarno, père de l’indépendance du pays et premier président de la République, et un des dirigeants du mouvement anti-impérialiste des non-alignés. La victoire de la Chine populaire et les échecs français de la guerre du Vietnam menaçaient la position des pays des anciens colonisateurs et des États-Unis, le nouveau venu. Ce dernier craignait une expansion continue du mouvement communiste.

En 1963, les États-Unis ont donc décidé d’éliminer Sukarno qui échappait de plus en plus à leur contrôle et se rapprochait du camp dit « socialiste ». Pour cela, il fallait absolument éliminer le Parti communiste qui était un des piliers les plus importants du régime de Sukarno, ainsi que toute la gauche indonésienne. La suite est connue, avec le pillage total de la richesse du pays : gaz, pétrole, bauxite, nickel, cuivre, or, bois, etc. L’assassinat de sept généraux de l’armée de terre, dont on ne connaît toujours pas les véritables commanditaires, a permis au général Suharto, alors commandant du Kostrad (Réserve stratégique de l’armée de terre – NDLR), d’en faire porter la responsabilité au PKI, et avec la bénédiction et l’appui désormais dévoilé des États-Unis, de lancer une campagne de diffamation pour enflammer la « colère » des populations et les pousser aux massacres les plus atroces.

Les massacres ont commencé par Java Ouest, et progressivement se sont étendus vers Java Central, puis Java Est. Les listes des personnes à exécuter ont été établies par les agents de la CIA et transmises à l’armée ; elles étaient vérifiées par les responsables locaux ; et les exécutions étaient assurées par les groupes paramilitaires composés principalement de jeunes islamistes (Ansor et Banser) entraînés et armés par l’armée de terre. Et les massacres ont continué régulièrement à s’étendre : Sumatra, Sulawesi, même les petites îles comme Kupang, Buton, Flores, Sabu, Alor… pas un lieu n’a été épargné. Ces massacres ont été massifs, systématiques, méthodiques. Ce furent les pires après l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale commis par les hitlériens. Le nombre des victimes se situe entre 500 000 et 3 millions de personnes assassinées. Au moins 2 autres millions furent emprisonnées ou déportées dans les camps. La liste des camps de concentration et des prisons serait malheureusement bien longue à énumérer. Une des conséquences parmi les plus dramatiques de cette répression concerne le sort de centaines milliers d’enfants, abandonnés après la disparition de leurs père et mère, vivant dans les rues, de mendicité, de trafics en tout genre, de prostitution.

Tout au long de ces cinquante années, le peuple indonésien n’a cessé de lutter, malgré les répressions, malgré les disparitions forcées des activistes. En 1998, lors de « la crise financière asiatique », la colère populaire a chassé Suharto du pouvoir. Depuis l’Indonésie est entrée dans l’ère qu’on appelle « reformasi », celle des réformes. La presse est devenue libre, le rôle des militaires a été progressivement amoindri, même s’il reste encore présent, petit à petit on construit l’État de droit. À ce jour, avec le nouveau président Joko Widodo (surnommé « Jokowi »), de premières avancées ont déjà eu lieu : école et fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants, notamment les enfants des familles les plus démunies ; gratuité des soins ; autant de signes concrets que l’ère des réformes concerne aussi les couches les plus défavorisées du peuple… Si, lors de sa campagne électorale, le président Joko Widodo a effectivement promis de régler ce problème des graves violations des droits de l’homme au cours de l’ère Suharto, il n’en demeure pas moins, qu’en juin dernier, il a signé un projet de loi de révision du Code pénal stipulant en son article 219 l’interdiction de diffuser la pensée communiste, et sanctionnant toute diffusion, que ce soit verbalement ou par écrit, par quelque canal de communication que ce soit, d’une condamnation jusqu’à sept ans de prison. Est passible d’une peine jusqu’à dix ans de prison toute tentative de fonder une organisation soupçonnée de collusions communistes. Récemment, Joko Widodo a confirmé qu’il n’allait pas présenter, au nom du gouvernement, d’excuses aux victimes des massacres de 1965.

Ce n’est pas trop de dire que la route est encore longue sur la voie d’une démocratie assumée, mais la vérité commence à surgir, la justice viendra. Du 10 au 13 novembre prochain, il y aura un Tribunal international des peuples à La Haye (Pays-Bas) pour juger le gouvernement indonésien sur le génocide de 1965 et les crimes contre l’humanité, et le jugement sera présenté par la commission de l’ONU.

Le génocide indonésien, oublié de l’Histoire

L’ancienne colonie hollandaise est presque totalement méconnue en France, à part quelques informations, comme l’annonce de l’élection du nouveau président Joko Widodo l’année dernière, ou bien, en 2013, une commande par la compagnie indonésienne à bas coûts Lion Air de 234 appareils A320 pour un montant de 18,4 milliards d’euros, ou la promotion de l’île paradisiaque de Bali, un des hauts lieux de prédilection des touristes. Pourtant, avec plus que 14 000 îles, il s’agit du plus grand archipel au monde. Avec une population estimée à 250 millions de personnes (4 fois plus que la France), il s’agit du 4e pays le plus peuplé au monde, du premier pays à majorité musulmane pour le nombre de croyants. Sa culture est méconnue, son histoire l’est tout autant, notamment ce génocide.

Repères

1942 Débarquement des troupes japonaises, qui met fin à l’administration néerlandaise.

17 août 1945 Proclamation de l’indépendance par Sukarno et Mohamed Hatta.

16 décembre 1949 Les Pays-Bas acceptent le transfert de souveraineté à la République d’Indonésie.

Avril 1955 Conférence des nations à Bandung, qui préfigure le mouvement des non-alignés.

19:03 Publié dans Actualité, Etats Unis, Guerre, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indonésie, communistes, massacre, usa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2015

APOCALYPSE STALINE : L'HISTOIRE REINVENTEE PAR FRANCE TELEVISION !

Svetlana Aleksievitch, conseillère en « témoignages » Isabelle Clarke admet qu’« Apocalypse Staline » ne relève pas de la catégorie de l’histoire, elle le revendique même.

Conclusion

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot.

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris VII-Denis Diderot.

Derniers ouvrages parus : L’intégration européenne de la France. La tutelle de l’Allemagne et des Etats-Unis, (Le Temps des cerises, 2007). De Munich à Vichy, l’assassinat de la 3e République, 1938-1940 (Armand Colin, 2008). Le Vatican, l’Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide (1914-1955) (Armand Colin, 2010). Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930 (Armand Colin, 2010). Aux origines du carcan européen, 1900-1960. La France sous influence allemande et américaine (Delga-Le Temps des cerises, 2014).

11:42 Publié dans Actualité, Déportation, Deuxième guerre mondiale, Guerre, International, Libération, Révolution | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : apocalypse staline, france télévision, annie-lacroix riz |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2015

L'ADIEU AUX BRIGADES INTERNATIONALES

À la demande du comité de non-intervention, le gouvernement républicain de Juan Negrín consentit à retirer du front ses volontaires étrangers des Brigades internationales pendant que l'Allemagne Nazie et l'Italie fasciste continuaient à équiper et aider Franco, le gouvernement français de Léon Blum fermant les yeux devant ce marché de dupes.

À la demande du comité de non-intervention, le gouvernement républicain de Juan Negrín consentit à retirer du front ses volontaires étrangers des Brigades internationales pendant que l'Allemagne Nazie et l'Italie fasciste continuaient à équiper et aider Franco, le gouvernement français de Léon Blum fermant les yeux devant ce marché de dupes.

Une parade d'adieux a lieu à Barcelone le 29 octobre 1938.

Extraits émouvant du discours de Dolores Ibarruri (La Pasionaria)

Extraits émouvant du discours de Dolores Ibarruri (La Pasionaria)

"Mères ! Femmes ! Lorsque les années auront passé et que les blessures de la guerre seront cicatrisées ; lorsque le souvenir des jours de détresse et de sang se sera estompé dans un présent de liberté, d'amour et de bien-être ; lorsque les rancœurs seront mortes et que tous les espagnols sans distinction connaîtront la fierté de vivre dans un pays libre, alors, parlez à vos enfants. Parlez leur des hommes des Brigades Internationales.

Dites-leur comment, franchissant les océans et les montagnes, passant les frontières hérissées de baïonnettes, épiés par des chiens dévorants avides de déchirer leur chair, ces hommes sont arrivés dans notre pays comme des croisés de la liberté. [...]

Dites-leur comment, franchissant les océans et les montagnes, passant les frontières hérissées de baïonnettes, épiés par des chiens dévorants avides de déchirer leur chair, ces hommes sont arrivés dans notre pays comme des croisés de la liberté. [...]

Ils abandonnèrent tout : tendresse, patrie, foyer, fortune, mères, épouses, frères, sœurs et enfants, et vinrent nous dire : Nous voici. Votre cause, la cause de l'Espagne, est la nôtre. C'est la cause de toute l'humanité éprise de progrès !

Aujourd'hui, ils s'en vont. Beaucoup d'entre eux, des milliers, restent ici, avec comme linceul, la terre espagnole, et tous les espagnols se souviennent d'eux avec une émotion profonde. [...]

Camarades des Brigades Internationales ! Des raisons politiques, des raisons d'État, l'intérêt de cette même cause pour laquelle vous avez offert votre sang avec une générosité sans limites, font que vous repartez, certains de vous dans leur pays, d'autres vers un exil forcé.

Camarades des Brigades Internationales ! Des raisons politiques, des raisons d'État, l'intérêt de cette même cause pour laquelle vous avez offert votre sang avec une générosité sans limites, font que vous repartez, certains de vous dans leur pays, d'autres vers un exil forcé.

Vous pouvez partir la tête haute. Vous êtes l'histoire, la légende, l'exemple héroïque de la solidarité et de la démocratie universelle[...]. Nous ne vous oublierons pas ; et quand l'olivier de la paix se couvrira de nouveau de feuilles mêlées aux lauriers victorieux de la République espagnole, revenez ! "

La passivité des pays démocratiques indigne les antifascistes du monde entier. Le 1er octobre 1936, le premier noyau de volontaires appelés à former les Brigades Internationales arrive à Alicante.

On en comptera 35.000 accourus d'Europe et d'Amérique pour défendre la jeune République Espagnole. 10.000 d'entre eux y feront le sacrifice de leur vie.

Des volontaires venus du monde entier

Les réfugiés italiens (3 500), allemands et autrichiens (5 000) voient dans la guerre civile espagnole leur première chance de prendre leur revanche sur le fascisme.

Les Français (qui représentent le contingent le plus nombreux avec 10 000 hommes, dont 3 000 seront tués), les Britanniques (200 volontaires) et les volontaires d'Amérique du Nord (au nombre de 2 800) viennent en Espagne pour stopper l'agression fasciste, à l'encontre de l'attitude officielle de leurs gouvernements respectifs, lesquels optent pour la neutralité officielle en signant l'accord de non-intervention du 28 août 1936.

Les volontaires sont rassemblés par la IIIe Internationale ou Komintern qui décide le 18 septembre de procéder au recrutement, parmi les ouvriers de tous les pays, de volontaires ayant une expérience militaire, en vue de leur envoi en Espagne. 23 bataillons forment 6 Brigades internationales.

Les Soviétiques, dont le nombre est certainement inférieur à 2 000 et ne dépasse jamais plus de 500 à la fois, occupent des positions relativement importantes : par exemple, à l'état-major général ou comme instructeurs sur les aérodromes militaires. Les premiers volontaires passent la frontière franco-espagnole clandestinement dès le mois d'octobre 1936.

Après un entraînement rudimentaire à Albacete, où le Français André Marty est inspecteur des Brigades, les premières unités sont engagées pour défendre Madrid assiégée le 8 novembre, à la Casa del Campo. Ces volontaires sont alors amalgamés aux défenseurs espagnols dans la proportion d'un homme pour quatre, dans le but de les soutenir moralement et de pouvoir transmettre leur expérience du service militaire aux civils.

Le rôle militaire des Brigades internationales

Les Brigades internationales représentent une force vitale pour la défense de Madrid. Au début de 1937, elles contribuent à empêcher, en subissant des pertes énormes, l'encerclement de Madrid par les troupes nationalistes, notamment lors de la bataille de Jarama en février, où elles gardent le contrôle de l'axe routier Madrid-Valence.

Les pertes sont toujours importantes. En mars 1937, les Brigades sont aussi impliquées dans la bataille de Guadalajara.

Elles jouent un rôle substantiel dans les offensives ultérieures, comme la prise de Belchite et de Teruel. Dans la phase défensive finale de la guerre, les Brigades jouent un rôle stratégique dans l'attaque de diversion spectaculaire des républicains sur l'Èbre, afin de tenter de rétablir le contact avec la Catalogne. Cependant, malgré leurs premiers succès et après avoir subi trois mois de bombardements d'artillerie intenses sous une chaleur torride, les républicains doivent se retirer.

Le nombre total des étrangers qui ont ainsi combattu ainsi est de 40 000, représentant cinquante-deux nationalités différentes. Pourtant, les effectifs n’ont jamais dépassé plus de 18 000 hommes à la fois. En tout, 9 934 membres des Brigades internationales sont morts et 7 686 ont été sérieusement blessés. Nombre d’entre eux sont arrêtés et internés dans des camps en France après qu’ils ont passé la frontière.

Parmi les étrangers engagés qui sont devenu célèbres, Josip Brosz, le futur Tito, qui se charge à Paris du passage vers l'Espagne des Brigades internationales ; Walter Ulbricht, qui a été président de la RDA ; Palmiro Togliatti, le chef du Parti communiste italien (PCI) ; Gueorgui Dimitrov, le futur chef du gouvernement bulgare ; Klement Gottwald, qui est devenu président de la République tchécoslovaque ; les communistes français André Marty, Charles Tillon et Rol-Tanguy, chefs des Francs-Tireurs et Partisans Français (FTP ou FTPF) en 1944. André Malraux dépendait du commandement aérien central et non des Brigades.

Marins de San Francisco, étudiants et professeurs du Wisconsin ou de l'Illinois, mineurs de Pennsylvania et de l'Ohio, ouvriers, poètes, artistes-peintres de New York et du New Jersey, ils venaient des quatre coins des Etats-Unis. Modèle d'intégration antifasciste, 30% des brigadistes américains étaient d'origine juive et 90 volontaires d'origine noire, dont un commandant . Tous ensemble, ils formaient la légendaire Brigade Abraham Lincoln

L'American Medical Service comptait 125 médecins, infirmières et ambulanciers.

Environ huit cent volontaires américains tombèrent en Espagne.

12:58 Publié dans Actualité, Deuxième guerre mondiale, Guerre d'Espagne, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brigades internationales, espagne, dolores ibarrurifranco |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |