23/12/2020

BOLIVAR SIMON : EL LIBERTADOR

« Celui qui sert une révolution laboure la mer. »

Général et homme d'État sud-américain, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, plus connu sous le nom de Simón Bolívar et surnommé le Libertador, né le 24 juillet 1783 à Caracas au Venezuela, et mort le 17 décembre 1830 à Santa Marta en Colombie, artisan de l'émancipation des pays d'Amérique Latine.

Simon Bolivar étant considéré comme un véritable héros, son nom se trouve rattaché à bien des lieux dans toute l'Amérique latine.

Il restera célèbre dans l'histoire pour avoir, le premier, tenté d'unifier les pays d'Amérique latine afin d'en faire une seule et même nation.

El Libertador (titre qu'il reçut lors de la libération de Caracas) ne réussira pas à maintenir l'unité de ces pays et, désespéré, s'éteindra en 1830. Devant l'anarchie qui règne dans les pays qu'il a fondés, il gémit sur son lit de mort : "Celui qui sert une révolution ne fait que labourer la mer."

Homme d’une grande intégrité, la légende dit qu’à sa mort, ne possédant même pas une chemise convenable c’est une vieille Indienne qui lui met une camisole de grosse toile dans laquelle on l'enterrera.

L’homme, sa vie, son histoire

Issu d'une famille de l'aristocratie créole, il adhère aux idéaux démocratiques et républicains à l'occasion de voyages d'études en Europe (1799-1805). Visitant l'Europe Simon Bolivar découvre les grands principes de la Révolution française pour lesquels il s'enflamme.

Le 26 Mars 1812, alors qu'un tremblement de terre cause d'énormes dégâts à Caracas il déclare : "Si la nature s'oppose à nos desseins nous lutterons et ferons en sorte qu'elle nous obéisse". C'est l'attitude d'un homme de volonté, de conviction et de projet.

LES GRANDES DATES

- 1813, 8 août, entré à Caracas, proclamé Libertador, il doit cependant s'enfuir devant les troupes espagnoles (octobre 1814).

- 1817, Bolívar se fait élire président par les députés vénézuéliens et lance une nouvelle campagne contre les Espagnols.

- 1819, août, il les bat à Boyacá, s'empare de la Nouvelle-Grenade (Colombie) et de Caracas - 1821, réélu à la présidence de la Grande-Colombie (Colombie, Venezuela, Panamá).

- 1826, au congrès de Panamá, il ne parvient pas à mener à bien son projet confédéral.

Il rêve de créer les "Etats-Unis d'Amérique du Sud", certains l'accusent alors de vouloir instaurer une dictature privilégiant le pouvoir personnel en morcelant ce continent.

Il prononça alors cette phrase prophétique : "Ces pays tomberont infailliblement dans les mains de petits tyrans".

D'après le livre "100 vies pour l'humanité" Diaz Diego édition Bookelis.

18:21 Publié dans Biographie, International, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bolivar simon, biographie, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2020

Histoire. 1860, Nice et Savoie, rattachement ou annexion ?

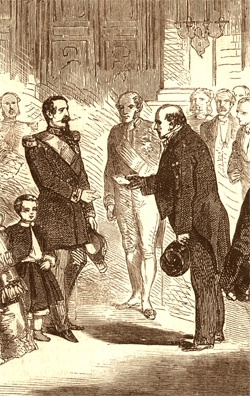

Par le traité de Turin du 24 mars 1860, la France de Napoléon III récupère le duché de Savoie et le comté de Nice. Un crève-cœur pour le combattant de l’unité italienne Giuseppe Garibaldi.

La bataille fait rage, ce 24 juin 1859 à Solférino, entre les troupes franco-piémontaises de Napoléon III et celles de l’empereur François-Joseph d’Autriche. Toujours en Lombardie, près du lac Majeur, des « Chasseurs des Alpes » harcèlent le flanc droit de l’occupant. À leur tête, Giuseppe Garibaldi, nommé général par le roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel II. Le héros des deux mondes a mis sa conscience républicaine en veilleuse : « Je m’étais convaincu que l’Italie devait marcher avec le roi pour se libérer de la domination étrangère. » Il sera ainsi de tous les combats pour réaliser l’unité de cette Italie, charcutée depuis le traité de Vienne de 1815 en trois duchés et cinq États régionaux.

Le pacte secret entre Napoléon III et le ministre de Piémont-Sardaigne, Camille Cavour

En Lombardie, les Piémontais et leurs alliés prennent le dessus sur les Autrichiens qui se replient en Vénétie. Encouragés en sous-main par l’empereur français qui craint une intervention de la Prusse, ils signent l’armistice, le 11 juillet 1859. Ce, au grand dam de Camille Cavour, ministre bourgeois de Piémont-Sardaigne qui, se disant trahi par Napoléon III, donne sa démission.

En Lombardie, les Piémontais et leurs alliés prennent le dessus sur les Autrichiens qui se replient en Vénétie. Encouragés en sous-main par l’empereur français qui craint une intervention de la Prusse, ils signent l’armistice, le 11 juillet 1859. Ce, au grand dam de Camille Cavour, ministre bourgeois de Piémont-Sardaigne qui, se disant trahi par Napoléon III, donne sa démission.

C’est que l’empereur français et le ministre italien avaient, en juillet 1858, conclu un pacte, complété en janvier 1859 à Plombières (Vosges) par un volet secret : Napoléon III aiderait le roi de Piémont-Sardaigne à se débarrasser de l’occupant à condition que l’Autriche tire le premier coup de feu. En récompense de quoi, le duché de Savoie et le comté de Nice seraient cédés à la France.

Mais l’armistice accordé par Napoléon sauvait la mise à François-Joseph. C’est donc logiquement que le nouveau gouvernement piémontais dénonce le pacte secret. Néanmoins, durant cette période confuse, le parti francophile se renforce, autant à Nice qu’en Savoie. Journal fondé par un banquier, Augustin Carlone, l’Écho des Alpes-Maritimes effectue, en français, un efficace travail de propagande pour le retour du comté à la France. La bourgeoisie commerçante s’inquiète de la mutation du port, soumis depuis 1852 aux règles douanières ordinaires, donc à la concurrence de Gênes, alors que depuis deux siècles c’était un port franc. Elle tourne donc des regards intéressés vers cette France en pleine révolution industrielle.

En janvier 1860, Cavour reprend le pouvoir à Turin. Pragmatique, il sait que le voisin français est l’allié indispensable d’une Italie en devenir. Mais il doit composer avec une opinion publique devenue très antifrançaise après la trahison de Napoléon III. Il va donc discrètement donner des gages à la France catholique, en empêchant le diable rouge Garibaldi de se lancer à l’assaut de Rome et des États pontificaux.

Giuseppe Garibaldi, contre l’annexion, dit non au « parti de l’ordre », clérical et royaliste

« Vous m’avez fait étranger dans mon propre pays ! » s’exclame, amer et déçu, le député de Nice, en parlant, le 12 avril 1860, du « caractère italien » de sa ville natale, devant le Parlement de Turin. Lequel entérine finalement le traité de cession signé le 24 mars précédent. Les 15 et 16 avril, un plébiscite se solde dans le comté de Nice par 25 743 « oui » (soit 83 % des inscrits) au « rattachement » à la France. En Savoie, la semaine suivante, c’est « oui » à 96 % ! Dans une dernière lettre adressée au Parlement turinois, Garibaldi s’indigne : « À Nice, les prêtres et quelques hommes vendus ou égarés ont conduit les foules ahuries à l’urne. L’annexion de Nice fut par conséquent un délit… »

Cette réaction virulente de Garibaldi a des raisons sentimentales. « Peppino » a passé son enfance sur les quais du port de Nice. Anita, sa première épouse brésilienne, morte, en 1849, alors qu’elle était enceinte de six mois, est enterrée à Nice. Mais le fond de son refus est, bien sûr, politique. Car, avant d’être niçois, italien ou français, le franc-maçon Garibaldi est profondément républicain. Il ne vote « non » qu’à une certaine France, celle du second Empire autocratique, celle de la diplomatie fourbe de Napoléon III, celle du « parti de l’ordre », clérical et royaliste.

Son refus de « l’annexion » ne le fait pas basculer dans le camp irrédentiste. Tout au contraire, c’est au secours de la France, mais de la France républicaine, que ce grand ami de Victor Hugo se porta, pendant la guerre de 1870, à la tête d’une troupe formée, entre autres, des Ours de Nantes et des bataillons de l’Égalité de Marseille… C’est encore au nom d’une certaine idée de la France que Garibaldi prit position en 1871, depuis son île de Caprera (Sardaigne), pour le socialisme naissant « contre le triple despotisme des monarchies, des prêtres et du privilège » et aussi en faveur de la Commune « parce qu’elle proclame la fraternité des hommes quelle que soit la nation à laquelle ils appartiennent ».

Quelques repères

3 mai 1859. Le royaume de Piémont-Sardaigne provoque une déclaration de guerre de l’Empire autrichien qui occupe le nord-est de l’actuelle Italie. Napoléon III à la rescousse. 24 juin 1859. Bataille décisive de Solferino (Lombardie). 11 juillet 1859. Armistice de Villafranca. 10 novembre 1859. Traité de Zurich. L’Autriche cède la Lombardie à la France qui la rétrocède au Piémont-Sardaigne. 24 mars 1860. Traité de Turin. 14 juin 1860. Alpes-Maritimes, Savoie et Haute-Savoie deviennent des départements français.

Encadré

Création de 3 nouveaux départements : Savoie, Haute-Savoie et Alpes-Maritimes. Le traité de Turin a pour conséquence politique la création en France de trois départements, annoncée officiellement le 14 juin 1860. Le duché de Savoie, qui forma le département du Mont-Blanc après son annexion en 1792, est découpé en Savoie (préfecture Chambéry) et Haute-Savoie (Annecy). L’arrondissement de Grasse, pris au département du Var, est ajouté au comté de Nice pour former les Alpes-Maritimes (préfecture Nice), département qui retrouve ainsi sa configuration de 1793.

18:28 Publié dans L'Humanité, Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nice, savoie, annexion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2019

Gabriel Péri « Ne baptisez pas cela du nom de la paix ! »

«Non, le nazisme n’est pas le socialisme ». Tel est le titre de la dernière brochure écrite par Gabriel Péri, fusillé comme otage au Mont-Valérien par les nazis le 15 décembre 1941. Ce texte est publié clandestinement par la direction du Parti communiste, en mars 1942.

Cette contribution politique de l’ancien responsable de la rubrique internationale de l’Humanité (octobre 1924-août 1939) – interdit à la suite de la signature du pacte germano-soviétique – s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement antifasciste des communistes français, à l’opposé de la politique anticapitaliste, pacifiste et légaliste de l’été 1940, symbolisée par les négociations engagées auprès des autorités allemandes pour obtenir l’autorisation de faire paraître l’Humanité en zone occupée ou en zone dite libre.

Gabriel Péri s’est régulièrement employé à dénoncer les monstruosités du fascisme, du nazisme ou du franquisme dans les colonnes de l’Humanité, dont il a dirigé pendant quinze ans le service de politique étrangère, et à la Chambre des députés, après avoir été élu député d’Argenteuil-Bezons en mai 1932 et réélu en mai 1936.

La non-intervention en Espagne, « l’une des plus lourdes erreurs diplomatiques »

Cette nouvelle fonction lui permet d’utiliser le journal communiste de sa circonscription pour diffuser des déclarations officielles des organisations communistes, avant même leur publication dans l’Humanité, comme l’appel du Comité central du Parti communiste d’Italie qui souligne, après l’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, la nécessité « de la lutte pour le pain, pour la paix, contre la guerre ». Ce qui sous-entend la nécessité de dépasser les divergences existantes entre socialistes et communistes qui empêchent jusqu’alors toute alliance.

Cette nouvelle fonction lui permet d’utiliser le journal communiste de sa circonscription pour diffuser des déclarations officielles des organisations communistes, avant même leur publication dans l’Humanité, comme l’appel du Comité central du Parti communiste d’Italie qui souligne, après l’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, la nécessité « de la lutte pour le pain, pour la paix, contre la guerre ». Ce qui sous-entend la nécessité de dépasser les divergences existantes entre socialistes et communistes qui empêchent jusqu’alors toute alliance.

Ses prises de position lui assurent une popularité de plus en plus importante. Par exemple, à son retour d’Espagne en août 1936, il dénonce la politique de non-intervention, rappelant qu’elle est « ouvertement niée par l’Allemagne (hitlérienne), l’Italie (mussolinienne) et le Portugal (salazariste) ». Quelques mois plus tard, il expose clairement à la Chambre devant le président du Conseil Léon Blum tous les aspects d’une autre orientation politique possible en matière de politique étrangère, à la fois pour servir la paix et garantir les intérêts de la France.

En août 1937, il séjourne pendant trois semaines pour le quotidien communiste en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Son enquête est d’abord publiée en feuilleton dans l’Humanité, avant de l’être en brochure.

Au début de l’année 1938, Gabriel Péri est invariablement convaincu qu’une autre politique étrangère est absolument nécessaire pour éviter que « le rapport de forces » ne soit modifié de façon décisive entre « les forces de la démocratie et celles du fascisme international ». Il s’inquiète de plus en plus du « destin de la paix ». Il invite sans relâche à tirer le plus rapidement possible « les conclusions d’une expérience malheureuse » – la politique de non-intervention en Espagne –, qu’il considère comme « l’une des plus lourdes erreurs diplomatiques » par laquelle le gouvernement de Front populaire « s’est signalé au monde ». Fin février 1938, il s’alarme à nouveau des conséquences de cette politique, qualifiée pour l’occasion de « licence accordée à l’esprit d’agression », et pose cette question lancinante : « Quelle (nation) sera la prochaine Espagne ? » Quinze jours plus tard, l’Allemagne annexe l’Autriche, sans aucune réelle réaction de la part de la France ou de l’Angleterre.

Au printemps 1938, l’actualité internationale connaît un nouveau rebondissement après les déclarations comminatoires du leader du Parti allemand des Sudètes (Tchécoslovaquie) qui revendique l’autonomie de cette région, dans la perspective d’un rattachement ultérieur au Reich. Contre toute attente, Prague refuse de céder à ces exigences téléguidées depuis Berlin et mobilise une partie de l’armée tchécoslovaque, le 21 mai 1938. Envoyé spécial à Prague, Péri défend « la Tchécoslovaquie (qui) veut vivre libre », fustigeant « les prétendus amis de la Tchécoslovaquie » qui dans les couloirs de la Société des Nations ou bien dans quelques salles de rédaction parisienne prétendent que le gouvernement tchécoslovaque ne pourra faire autrement que de céder aux revendications territoriales allemandes : « De Prague, je vous crie de toutes mes forces que ces prophètes de malheur se trompent. Les peuples de la Tchécoslovaquie ne veulent pas connaître le sort de la malheureuse Autriche. Ils sont résolus à défendre leur indépendance et leur liberté. Ils ne céderont pas. » Et de conclure l’ensemble de son reportage en Tchécoslovaquie par cette formule de Bismarck : « Qui tient la Bohême tient l’Europe. »

« La paix n’a rien à voir avec ce triomphe de l’égoïsme de classe »

Quatre mois plus tard, la Tchécoslovaquie est contrainte de céder à l’Allemagne une partie de son territoire. Gabriel Péri prononce à la Chambre des députés un impitoyable réquisitoire contre la politique étrangère du gouvernement Daladier :

« Ne baptisez pas cela du nom de la paix. La paix n’a rien à voir avec ce triomphe de l’égoïsme de classe. La paix, cela veut dire faire oublier la page sombre que vous venez d’écrire, arrêter le glissement, desserrer l’étreinte sur l’Europe centrale et sur les Pyrénées, rendre aux peuples qui l’ont perdue la confiance dans la signature de la France. C’est à cet effort, quant à nous, que nous allons nous consacrer. »

Gabriel Péri est alors l’un des chefs de file des antimunichois. Sa renommée est considérable mais le PCF est rapidement en porte-à-faux avec une grande partie de la société française, favorable à la paix à tout prix. Pour autant, Gabriel Péri ne change pas de point de vue. Au début de 1939, il considère que « tout peut être sauvé », à condition de revenir au programme du Rassemblement populaire et de mettre en œuvre une politique conforme aux intérêts de la France.

18:26 Publié dans Guerre d'Espagne, L'Humanité, Occupation, PCF, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel péri |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |