24/09/2018

Révolution française. 1792. Robespierre, et la République

Histoire. Pour Maximilien Robespierre, au lendemain des 21 et 22 septembre 1792, la République et son exigence démocratique sont un idéal et une œuvre à accomplir.

La Révolution française a cette particularité, par rapport aux révolutions qu’ont connues à la fin du XVIIIe siècle les États-Unis, les Provinces-Unies (Pays-Bas) et les Pays-Bas autrichiens (Belgique), de ne pas s’être d’abord opérée par le rejet d’un prince ; au contraire, pendant plus de trois années, les députés de la Constituante (1789-1791), puis de la Législative (1791-1792), ont voulu conserver à Louis XVI certaines de ses prérogatives… Ce n’est qu’à l’issue de l’insurrection du 10 août 1792, dans les deux premières séances d’une nouvelle Assemblée, la Convention nationale, que la France est pour une première fois entrée en République.

Robespierre n’est pas étranger à l’événement. Sans l’avoir préparé, il l’a appelé de ses vœux. Alors que les armées étrangères menacent les frontières, que le roi est soupçonné de trahison, il s’indigne de la complaisance de la Législative pour le général de La Fayette, en qui il craint un Cromwell prêt à se saisir du pouvoir, ou un Monck capable de restaurer l’Ancien Régime. Le 29 juillet 1792, au club des Jacobins, il n’est pas seul à envisager une défaite militaire et un triomphe de la contre-révolution ; à la tribune, il succède au militant Legendre, qui vient d’appeler à l’insurrection.

« Les grands maux appellent les grands remèdes, commence Robespierre. Les palliatifs ne font que les rendre incurables. » En formules fortes, il appelle à la déchéance de Louis XVI, au renversement de la Constitution et à la convocation d’une Convention ; loin de vouloir être élu, il propose que les députés qui ont siégé à la Constituante ou qui œuvrent à la Législative renoncent à leur réélection. Il veut croire en des hommes « neufs, purs et incorruptibles » – ce sont les mots qu’il emploie.

Quelques semaines plus tard, élu premier député du Pas-de-Calais et premier député de Paris, il choisit de représenter la capitale. Le 21 septembre 1792, il assiste à la séance inaugurale de la Convention où, sur proposition de Collot d’Herbois, les représentants décrètent l’abolition de la royauté. Le lendemain, l’Assemblée décide « que tous les actes publics porteront dorénavant la date de l’an premier de la République française ».

Désormais, Robespierre se dit républicain. L’était-il avant l’été ? La question a été d’autant plus débattue qu’au printemps 1792, au moment de l’entrée en guerre, il a publié un journal intitulé le Défenseur de la Constitution. L’ancien député entend y soutenir celle de 1791, dont il continue pourtant à déplorer les défauts ; il croit en la Déclaration des droits qui l’ouvre, et considère que le texte constitutionnel protège contre de possibles abus de pouvoir de l’exécutif, des généraux ou de certains députés. L’essentiel, selon lui, n’est pas dans la forme du gouvernement : « J’aime mieux, écrit-il en mai 1792, voir une assemblée représentative populaire et des citoyens libres et respectés avec un roi, qu’un peuple esclave et avili sous la verge d’un Sénat aristocratique et d’un dictateur. »

Il n’oublie pas, pourtant, qu’il a un moment cru en l’abolition de la royauté. C’était moins d’un an auparavant, au temps de Varennes. Le soir même de l’annonce de la fuite de Louis XVI, le 21 juin 1791, n’a-t-il pas affirmé aux Jacobins : « Ce jour pouvait être le plus beau de la Révolution ; il peut le devenir encore, et le gain de 40 millions d’entretien que coûte l’individu royal serait le moindre des bienfaits de cette journée. » La Constituante en a cependant décidé autrement.

« La République est proclamée plutôt qu’établie »

Si l’élu s’est alors plié à ce choix, c’est que, au mot de « république », Robespierre préfère la chose. La démocratie qu’il espère ne se définit pas d’abord par un mode de gouvernement, mais par des principes, qui sont l’égalité politique et une pleine souveraineté de la nation, qui ne s’aliène jamais, les citoyens devant pouvoir débattre dans des assemblées librement réunies (sections, clubs), voter, émettre des vœux, voire révoquer un député avant la fin de son mandat.

Au lendemain des 21 et 22 septembre 1792, cette exigence démocratique, qui est aussi une exigence républicaine (au sens traditionnel du mot), n’a pas changé chez Robespierre. Pour le conventionnel, la République n’est pas achevée parce que décrétée. « La République est proclamée plutôt qu’établie, écrit-il en décembre 1792. Notre pacte social est à faire, et nos lois ne sont encore que le code provisoire et incohérent que la tyrannie royale et constitutionnelle nous a transmis. » Il attend une nouvelle Constitution, de nouvelles lois, mais aussi un Code civil et l’instauration d’une éducation nationale ; il attend aussi l’exécution de Louis XVI, par laquelle il entend « cimenter la République naissante »… Pour Robespierre, la République est un idéal, une quête, une œuvre à accomplir, souvent dans la douleur ; elle se mérite.

15:26 Publié dans L'Humanité, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

06/03/2018

Ligue des champions. Le président oublié du Real Madrid

Nicolas Guillermin, L'Humanité

Militant communiste et républicain, Antonio Ortega a dirigé le club en 1937 et 1938. Un nom que le Real, longtemps lié au franquisme, a fait disparaître de son histoire officielle.

Militant communiste et républicain, Antonio Ortega a dirigé le club en 1937 et 1938. Un nom que le Real, longtemps lié au franquisme, a fait disparaître de son histoire officielle.

Club le plus titré au monde et parmi les plus riches, le Real Madrid CF incarne à lui seul la version capitaliste globalisée du football. Toujours prompte à signer de juteux partenariats avec de nouveaux sponsors ou à recruter des joueurs « galactiques » pour des montants mirobolants, la Maison blanche, un de ses nombreux surnoms, est bien plus discrète lorsqu’il s’agit d’évoquer son histoire en dehors des terrains de football.

On connaissait le passé franquiste du club merengue (meringue), incarné par Santiago Bernabeu, ancien footballeur, combattant franquiste puis président qui sut utiliser sa proximité avec le régime dictatorial de Franco pour favoriser le Real durant son règne de 1943 à 1978. On savait moins que le Real Madrid avait eu à sa tête un président communiste en 1937 et 1938 issu du Front populaire, en la personne d’Antonio Ortega Gutierrez, condamné à mort après un procès sommaire dans une prison d’Alicante et exécuté le 15 juillet 1939 à l’âge de 51 ans.

Si l’information était connue en Espagne, elle s’est peu diffusée par-delà les Pyrénées durant toutes ces années. Il a fallu que Sapiens, un magazine catalan d’histoire, fasse sa une sur le dixième président du Real Madrid « assassiné par Franco » pour que l’information resurgisse via les réseaux sociaux. Dans leur enquête, l’historien Ramon Usall et le producteur de télé Frédéric Porta s’intéressent tout particulièrement à sa disparition de l’histoire officielle du club. D’Antonio Ortega, colonel communiste devenu président martyr, pas la moindre trace ne subsiste sur le site Internet du club. Juste un grand vide entre Rafael Sanchez Guerra, qui quitta la présidence au début de la guerre d’Espagne, et Adolfo Melendez, premier président après le conflit.

Le Real Madrid Club de Futbol, renommé Madrid Football Club

Originaire de la petite ville de Rabé de las Calzadas, dans la province de Burgos, rien ne prédestinait Ortega, né en 1888, à accéder aux plus hautes fonctions de ce club « royal ». Issu d’une famille modeste, Ortega commence sa carrière militaire en 1906 et grimpe les échelons. Lorsque la guerre d’Espagne éclate, il est lieutenant de carabiniers à Irun, au Pays basque. Peu de temps après, il devient gouverneur civil de Guipuzcoa et conduit les troupes républicaines dans le Nord. En mai 1937, le nouveau gouvernement républicain de Juan Negrin appelle ce militant communiste à Madrid, où il est nommé directeur général de la sécurité.

À cette époque, le Real Madrid Club de Futbol, renommé Madrid Football Club depuis 1931, date de la dissolution de la monarchie et de l’avènement de la Seconde République, a entamé sa mue. La couronne, symbolisant le titre royal accordé par Alphonse XIII en 1920, a disparu du blason et a été remplacée par une « bande de lilas » dont la couleur violette est une référence au drapeau républicain. En août 1936, quelques semaines après l’insurrection militaire, le club est saisi par le Front populaire, et la Fédération du sport ouvrier, représentée par Juan José Vallejo, prend la tête du conseil d’administration. C’est en sa qualité de directeur général de la sécurité qu’Ortega est désigné, peu après, comme président de transition afin de superviser le processus électoral qui doit mener Vallejo à la présidence.

Rapidement Ortega se prend au jeu. Dans une interview accordée au supplément de ABC, Blanc et Noir, le 15 novembre 1938, il dévoile sa vision du futur pour ce sport, loin du mercantilisme et centrée sur la formation : « Le football ne ressemblera en rien à celui qui était pratiqué avant le 18 juillet. Je veux parler de son organisation, bien sûr. Les joueurs ne seront plus échangés comme des jetons, ni les as, ni les jeunes. »

Pour le club, Ortega voit grand avec la construction d’un nouveau stade : « Madrid doit obtenir le meilleur terrain de sport en Espagne, le stade le plus important. » Une idée qui sera ensuite reprise à son compte par Bernabeu avec l’inauguration d’une nouvelle enceinte en 1947 qui prendra le nom d’Estadio Santiago Bernabeu en 1955. C’est également durant cette période que le conseil d’administration entérina le principe d’« un socio, une voix » lors des élections à la présidence du club. Mécanisme toujours en vigueur.

Alors comment expliquer l’absence de Vallejo et d’Ortega dans les annales du club ? La direction du club s’est toujours retranchée derrière les mêmes arguments selon lesquels « pendant la guerre civile, le football était paralysé » (le club n’a disputé aucune compétition entre 1936 et 1939) et que ces deux présidents n’ont pas été élus. Durant l’ère Bernabeu, la direction « madridiste » ira même jusqu’à dire que le violet est la couleur de la Castille et, au fil des années, le ton changera jusqu’à devenir bleu aujourd’hui.

Avec le temps, ce déni n’a guère évolué. Comme Sapiens le rappelle, en 2002 déjà, l’historien du football espagnol Bernardo Salazar déplorait dans le quotidien sportif AS que « dans le livre officiel du centenaire pas un mot n’est écrit sur la saisie du club par la Fédération du sport ouvrier ou la nomination d’Antonio Ortega comme président du Madrid FC ». Durant leur enquête, les deux auteurs n’ont jamais pu consulter les archives du club, trouvant porte close malgré leurs demandes répétées. Le Centre du patrimoine historique du Real Madrid « ne peut être visité, n’est pas ouvert au public », leur a-t-on expliqué.

Finalement, c’est le journaliste et écrivain de livres historiques Julian Garcia Candau qui dans Sapiens résume le mieux la vraie raison pour laquelle le Real Madrid a toujours refusé de reconnaître Ortega : « Parce qu’il est communiste, tout simplement. »

12:48 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Espagne, Guerre d'Espagne, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : foot, réal madrid, communiste, président, antonio, ortega |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2018

Maurice Audin, témoignage. « Une saloperie de communiste, il faut le faire disparaître »

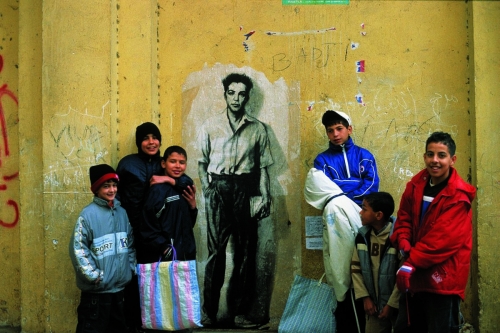

Parcours "Maurice Audin" d'Ernest Pignon Ernest, d'Alger 2003

Maud Vergnol, l'Humanité

Le témoignage d’un ancien appelé, qui pense avoir « enterré » le corps de Maurice Audin, torturé par l’armée française en juin 1957, relance l’exigence de vérité et ravive les horreurs d’une guerre dont l’État français n’a toujours pas assumé sa responsabilité.

« Je crois que c’est moi qui ai enterré le corps de Maurice Audin. » Jacques Jubier (1) a la voix un peu tremblante. Il hésite, regarde autour de lui. Mais il veut témoigner. Comme près de deux millions d’appelés, il avait préféré oublier, se taire « pour protéger (sa) famille ». Et puis, le temps a fait son œuvre. Et la peur de « représailles » de la Grande Muette s’est dissipée. C’est l’entretien publié dans nos colonnes, le 28 janvier, avec le mathématicien Cédric Villani qui l’a convaincu. Si un député de la majorité est déterminé à faire reconnaître la responsabilité de l’État français dans l’assassinat, en juin 1957, du jeune mathématicien communiste Maurice Audin, c’est que les langues peuvent commencer à se délier… Et l’exigence d’une reconnaissance de ce crime d’État, bientôt aboutir.

Avec « l’affaire » Maurice Audin, c’est la pratique généralisée de la torture pendant la guerre d’Algérie qui refait surface. Une sauvagerie institutionnalisée, dont le refoulement a rongé comme une gangrène la société française. Mais les mécanismes de fabrication de l’oubli finissent toujours par céder. Ce nouveau témoignage en est la preuve.

Alors que la capitale est engourdie par la neige, Jacques Jubier, 82 ans, a fait le voyage depuis Lyon pour soulager sa conscience et « se rendre utile pour la famille Audin », assure-t-il. Son histoire est d’abord celle du destin de toute une génération de jeunes appelés dont la vie a basculé du jour au lendemain. En 1955, après le vote « des pouvoirs spéciaux », le contingent est envoyé massivement en Algérie. Jacques n’a que 21 ans. Fils d’un ouvrier communiste, résistant sous l’occupation nazie en Isère, il est tourneur-aléseur dans un atelier d’entretien avant d’être incorporé, le 15 décembre 1955.

Un mois plus tard, le jeune caporal prendra le bateau pour l’Algérie, afin d’assurer des « opérations de pacification », lui assure l’armée française. Sur l’autre rive de la Méditerranée, il découvre la guerre. Les patrouilles, les embuscades, les accrochages avec les « fels », la solitude, et surtout, la peur, permanente. Cette « guerre sans nom », il y participe en intégrant une section dans un camp perché sur les collines, sur les hauteurs de Fondouk, devenue aujourd’hui Khemis El Khechna, une petite ville située à 30 kilomètres à l’est d’Alger. Jacques Jubier nous tend son livret militaire, puis les photographies que l’armée française n’a pas censurées : d’abord, des paysages sublimes de montagnes et vallées, où on aperçoit le barrage du Hamiz, qui draine l’extrémité orientale de la grande plaine algéroise.

« Il y avait des volontaires pour la torture, qui ne se faisaient pas prier »

Quelques clichés de ce camp isolé ont échappé à la censure. Sur l’un d’entre eux, un Algérien tient à peine sur ses jambes aux côtés de cinq jeunes soldats, une pelle à la main, qui sourient. Jacques est l’un d’eux. En arrière-plan, on distingue une cabane en troncs et ciment. « C’est ici qu’ils torturaient les Algériens, explique-t-il. Moi, au début, je les appelais “les partisans”, et puis j’ai vite compris qu’il fallait que j’arrête. » Pendant des mois, la bière est le seul « divertissement » de jeunes soldats qui s’interrogent encore sur ces étranges opérations de « pacification ». « On a vite compris de quoi il s’agissait. Il y avait des volontaires pour la torture. Certains ne se faisaient pas prier. Moi, j’ai refusé. Mon capitaine n’a pas insisté », assure-t-il. Mais il a vu, aux premières loges, le conditionnement, puis l’engrenage de la violence, individuelle et collective.

« Un trou était creusé dans le sol du camp, où les prisonniers étaient détenus entre deux séances de torture, raconte-t-il. Ils ne repartaient jamais vivants. C’était le principe. Les soldats ne se rendaient pas compte de l’horreur de ces exactions. On était conditionnés, mais nous ne réagissions pas tous de la même manière. J’ai vu des choses horribles que je n’ai jamais oubliées : la gégène, mais bien pire encore. » Dans cette guerre de renseignements, les appelés ont très vite été encouragés à commettre des exécutions sommaires et des actes de torture, avec le sentiment d’obéir à des ordres et donc de servir leur pays. Dès le début, non seulement les gouvernements savaient, mais couvraient et légiféraient.

« Une scène m’a longtemps hanté, confie-t-il avec émotion. Un petit Kabyle de 14-15 ans n’avait pas été jeté dans la fosse avec les autres Algériens. Les soldats français pensaient que ce gamin allait les aider à faire parler les autres. Mais il était devenu trop encombrant. Un jour, on part en patrouille et le capitaine l’emmène avec nous. Il s’arrête au milieu de la route et lui dit qu’il peut partir. Le petit refuse d’abord, comme s’il sentait quelque chose… et puis, il s’est enfui en courant. Ils lui ont tiré dessus avec un fusil-mitrailleur. Il a pris des rafales, est tombé à terre. Il n’était pas mort. Je revois cette scène comme si c’était hier. Le capitaine a dit aux gars : achevez-le ! Et là, j’ai vu des sauvages, ils s’y sont mis à plusieurs. Et encore, c’étaient des gars du contingent, donc vous imaginez les paras… Ils lui ont éclaté la cervelle. C’était une scène d’horreur. Je me souviens de ses grands yeux clairs qui regardaient vers le ciel… Des sauvages… »

« Là-bas, les gars devenaient comme des animaux »

Déserter ? « C’était impossible ! Chaque soir, j’appréhendais ce qu’on allait me demander de faire le lendemain. Comme les Algériens ne sortaient jamais vivants du camp, il fallait, pour l’armée, se débarrasser des corps. On m’a donc demandé de les charger dans un GMC (véhicule de l’armée), bâché, et on devait les abandonner devant les fermes. Je ne sais pas ce que les habitants en faisaient, une fois qu’ils les trouvaient, ils devaient les enterrer sur place. Moi, je voulais du respect pour les morts. Certains osaient même fouiller les corps pour trouver trois pièces. Là-bas, les gars devenaient comme des animaux. »

Si Jacques ne songe pas à la désertion, il fait valoir une blessure au genou et finit par être muté à la compagnie de commandement pour l’entretien des véhicules dans la ville de Fondouk. C’est ici que, un après-midi du mois d’août, un adjudant de la compagnie lui demande de bâcher un camion : « Un lieutenant va venir et tu te mettras à son service. Et tu feras TOUT ce qu’il te dira. » Le lendemain matin, le temps est brumeux et le ciel bas quand un homme « au physique athlétique » s’avance vers lui, habillé d’un pantalon de civil mais arborant un blouson militaire et un béret vissé sur la tête. C’était un parachutiste. « On va accomplir une mission secret-défense, me dit le gars. Il me demande si je suis habile pour faire des marches arrière. Puis, si j’ai déjà vu des morts. Puis, si j’en ai touché, etc. » « Malheureusement oui », relate l’ancien appelé. « C’est bien », lui répond le para, qui le guide pour sortir de Fondouk et lui demande de s’arrêter devant une ferme. « Est-ce que tu as des gants ? Tu en auras besoin… »

Jacques s’arrête à sa demande devant l’immense portail d’une ferme assez cossue qui semble abandonnée. Il plisse les yeux pour en décrire le moindre détail qui permettrait aujourd’hui de l’identifier. « Descends et viens m’aider ! » lui lance le para, dont il apprendra l’identité bien plus tard : il s’agirait de Gérard Garcet (lire l’Humanité du 14 janvier 2014), choisi par le sinistre général Aussaresses pour recruter les parachutistes chargés des basses besognes. Le même qui fut, plus tard, désigné par ses supérieurs comme l’assassin de Maurice Audin…

« On les a passés à la lampe à souder pour qu’ils ne soient pas identifiés »

Le tortionnaire ouvre une cabane fermée à clé, dans laquelle deux cadavres enroulés dans des draps sont cachés sous la paille. « J’ai d’abord l’impression de loin que ce sont des Africains. Ils sont tout noirs, comme du charbon », se souvient Jacques, à qui Gérard Garcet raconte, fièrement, les détails sordides : « On les a passés à la lampe à souder. On a insisté sur les pieds et les mains pour éviter qu’on puisse les identifier. Ces gars qu’on tient au chaud depuis un bout de temps, il faut maintenant qu’on s’en débarrasse. C’est une grosse prise. Il ne faut jamais que leurs corps soient retrouvés. » « C’est des gens importants ? » lui demande le jeune appelé. « Oui, c’est le frère de Ben Bella et l’autre, une saloperie de communiste. Il faut les faire disparaître. »

Un sinistre dialogue que Jacques relate des sanglots dans la voix. C’est qu’il est aujourd’hui certain qu’il s’agissait bien de Maurice Audin. Quant à l’autre corps, il est impossible qu’il s’agisse d’un membre de la famille d’Ahmed Ben Bella, l’un des chefs historiques et initiateurs du Front de libération nationale (FLN). Sans doute un dirigeant du FLN, proche de Ben Bella… À moins que Garcet n’ait affabulé ? « Je ne crois vraiment pas. Vous savez, ces hommes-là, ils se croyaient dans leur bon droit. »

« Après les avoir enterrés, on a repris la route au nord du barrage du Hamid, poursuit-il. Je ne disais pas un mot. Après vingt minutes de trajet environ, on s’est arrêtés devant un portail. Il n’était pas cadenassé, celui-là. Ça m’a étonné. Au milieu de la ferme, il y avait une sorte de cabane sans toit avec des paravents, comme un enclos entouré de bâches. Il m’a demandé d’attendre. Quand il a ouvert la bâche : quatre civils algériens avaient les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Ils leur avaient fait creuser un énorme trou, qui faisait au moins 4 mètres de profondeur. Dans le fond, j’ai aperçu des seaux, des pioches et une échelle. Il m’a demandé de recouvrir les deux cadavres. Ce que j’ai fait. D’abord il m’a félicité. Puis, me dit de n’en parler à personne, que j’aurais de gros ennuis si je parle. Et ma famille aussi. Il me menace. On est rentrés à Fondouk et il me demande de le déposer devant les halles du marché. »

Inciter les derniers témoins à parler

Et puis, Jacques a oublié, pour continuer à vivre. Comme toute une génération marquée à vie, murée dans le silence et la honte, il n’a pas parlé. Ni de cette nuit-là, ni du reste. Dans la Question, Henri Alleg relate un dialogue avec ses bourreaux à qui il dit, épuisé par la torture : « On saura comment je suis mort. » Le tortionnaire lui réplique : « Non, personne n’en saura rien. » « Si, répondit Henri Alleg, tout se sait toujours… »

La recherche de la vérité, entamée à Alger par Josette Audin et relayée en France, n’est toujours pas terminée, plus de soixante ans après les faits. Le récit de Jacques permettra-t-il de recoller certains morceaux du puzzle ? Et d’inciter les derniers témoins à parler ? Si son témoignage, qui a été transmis à la famille Audin, ne fait pas de doute sur sa sincérité et que le faisceau de coïncidences est troublant, il n’existe qu’une chance infime pour qu’il s’agisse bien de Maurice Audin. « Comme dans toutes les disparitions, l’absence du corps de la victime empêche d’y mettre un point final et rend impossible la cicatrisation des plaies de ceux que la disparition a fait souffrir », explique Sylvie Thénault.

Pour l’historienne (2), qui a travaillé avec la famille Audin, ce témoignage, comme les révélations qui ont émergé dans les années 2011-2014, ont des fragilités inhérentes à leur caractère tardif. « Mais il est possible d’imaginer qu’un jour un document émerge, contenant un élément nouveau qui, telle une pièce manquante à un puzzle, viendrait conforter l’une ou l’autre des hypothèses envisageables, voire en prouver une au détriment des autres. » Peut-être que, comme l’affirmait Benjamin Stora dans la Gangrène et l’oubli, l’écriture de l’histoire de la guerre d’Algérie ne fait que re-commencer.

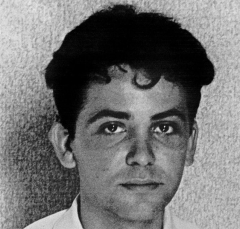

Maurice Audin, né le à Béja (Tunisie) et mort à Alger en 1957, est un mathématicien français, assistant à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien et militant de l'indépendance algérienne.

Maurice Audin, né le à Béja (Tunisie) et mort à Alger en 1957, est un mathématicien français, assistant à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien et militant de l'indépendance algérienne.

Après son arrestation le 11 juin 1957 au cours de la bataille d'Alger, il meurt à une date inconnue.

Pour ses proches ainsi que pour nombre de journalistes et d'historiens, notamment Pierre Vidal-Naquet, il est mort pendant son interrogatoire par des parachutistes. Cette thèse a longtemps été rejetée par l'armée et l'État français, qui affirmait qu'il s'était évadé, jusqu'à ce que le général Aussaresses affirme avoir donné l'ordre de le tuer. En juin 2014, le président Hollande a pour la première fois reconnu officiellement que Maurice Audin était mort en détention, sans toutefois rendre publics les documents le confirmant.

Sources Wikipédia

11:24 Publié dans Biographie, Guerre, L'Humanité, PCF, Peinture, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audin maurice, biographie, témoignage, assassinat |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |