18/10/2016

Ici, la peinture noire s’efface

Aurélien Soucheyre, L'Humanité

L’eau a coulé sous les ponts. Peut-être un peu trop. Certes, la journée d’hier ne se prêtait pas forcément au recueillement. C’est un 17 octobre, que des Algériens furent massacrés à Paris. Alors le dimanche 16, sous le soleil, un sourire aux lèvres, devant une Seine qui scintille, les monuments parisiens, et des arbres encore verts, il y a de quoi être interloqué devant cette question : « Savez-vous ce qu’il s’est passé ici, le 17 octobre 1961 ? » Le petit bout d’été indien et l’interrogation inattendue n’expliquent pourtant pas complètement le flottement des Parisiens et des touristes hexagonaux face à ce douloureux souvenir.

Car la plupart des personnes croisées hier méconnaissaient largement ce que les historiens britanniques Jim House et Neil MacMaster ont qualifié de plus violente répression d’État contemporaine jamais appliquée à une manifestation de rue en Europe occidentale. C’était à cinq mois de la fin de la guerre d’Algérie. Les négociations d’Évian, qui allaient déboucher sur l’indépendance, étaient ouvertes depuis des mois. Mais le climat parisien est exécrable.

Les tensions et les meurtres vont crescendo entre la police et la fédération de France du FLN. Depuis le 5 octobre, un couvre-feu discriminatoire est imposé aux seuls Algériens par le préfet de police, Maurice Papon. Absolument illégal, l’arrêté est ainsi formulé : « Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement entre 20 h 30 et 5 h 30 du matin. » Il a pourtant caractère obligatoire.

« J’ai déjà vu l’inscription être repeinte, il n’y a pas si longtemps, puis effacée »

Le 17 octobre 1961, des milliers d’Algériens décident de braver le couvre-feu en manifestant pacifiquement dans Paris. D’un historien à l’autre, entre 30 et 250 d’entre eux seront exécutés par la police. Certains finiront jetés dans la Seine. L’épisode sera très rapidement étouffé, occulté. Par bien des aspects, il n’a toujours pas à ce jour pleinement repris sa place dans l’histoire de la guerre d’Algérie. Pourtant, en 2001, le maire de Paris appose cette plaque, au pont Saint-Michel : « À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. » Et en 2012, le président de la République, François Hollande, déclarait que « la République reconnaît avec lucidité ces faits ».

La plupart des Parisiens, certes croisés au hasard, n’ont que des souvenirs flous devant la plaque du pont Saint-Michel. « Oui, je connais. C’est Charonne », se méprenait Pauline, avant de lancer que « ce jour-là, des manifestants ont aussi été tués dans la station de métro ». L’épisode de Charonne, lui aussi lié à la guerre d’Algérie et à une manifestation pacifique réprimée dans le sang par Maurice Papon, eut lieu le 8 février 1962. Neuf français y perdirent la vie. Au pont des Arts, une plaque célèbre la mémoire des résistants Jacques Lecompte-Boinet, Vercors, et du général de Gaulle dans sa facette la plus glorieuse, celle qui va de 1939 à 1945. Nulle trace du supérieur de Maurice Papon pendant la guerre d’Algérie.

Nulle trace, non plus, d’un souvenir qui offre l’une des plus célèbres persistances au massacre du 17 octobre 1961. Car c’est juste sur la droite du pont des Arts que fut prise la photographie du graffiti : « Ici on noie les Algériens. » « Je connais surtout cette photo, en noir et blanc, avec le lampadaire et l’inscription. Je l’ai déjà vue dans la presse. C’est grâce à elle que j’ai une idée de ce qu’il s’est passé ici », mesure Laurent. À deux pas, sur le muret du quai de Conti que recouvrent les planches vertes des bouquinistes, un habitué rappelle avoir « déjà vu l’inscription être repeinte, il n’y a pas si longtemps, puis effacée ».

Le cliché, capturé par le photographe pour Avant-Garde et l’Humanité Jean Texier, décédé il y a peu, n’avait pas été publié à l’époque. Si la presse vivait sous la menace permanente de saisies et de censures, les deux titres dénoncèrent la répression, respectivement le 25 octobre puis le 7 novembre 1961, évoquant 60 morts. L’occultation d’État prendra néanmoins le pas durant des années, avant de se fissurer. Des romans, dont celui de Didier Daeninckx, des ouvrages historiques, dont celui de Jean-Luc Einaudi, des travaux journalistiques, dont celui de l’Humanité en 1985, date de la première parution de la photo de Jean Texier, font peu à peu bouger les lignes.

L’ouverture du procès Papon en 1997, pour son rôle sous l’Occupation, remettra en lumière son rôle du 17 octobre 1961, sans oublier le travail des associations contre l’oubli, la reconnaissance de la répression par des collectivités, ou encore le film Ici on noie les Algériens, sorti en 2011. Pendant que l’eau coulait sous les ponts, le travail d’histoire et de mémoire montait progressivement. Reste à le partager davantage, pour regarder pleinement l’histoire en face.

16:49 Publié dans Colonies, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, massacre, paris, 1961 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2016

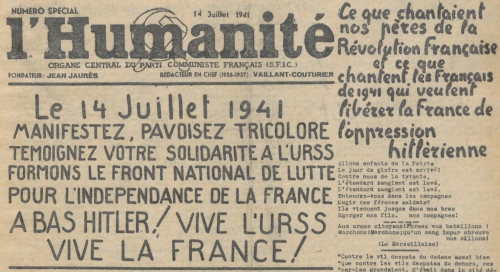

L'HUMANITE CLANDESTINE

« Du pain et des armes » : Le titre de l’éditorial résume en ce printemps 1942 deux fondements majeurs de la résistance communiste, qu’un article, « L’appel au combat », développe.

Le pain : évoquant l’ampleur des manifestations du 14 Juillet, l’article insiste sur la lutte contre la pénurie alimentaire et le pillage des richesses par les nazis. Il appelle les ouvriers à revendiquer jusqu’à la grève, les ménagères à s’unir et à manifester, les paysans à ne pas donner leurs récoltes « aux boches ». Ces consignes sont en concordance avec la montée du mécontentement (Pétain a parlé en août 1941 du « vent mauvais » qui souffle sur la France) qu’atteste entre autres la manifestation de ménagères rue de Buci le 31 mai 1942 – une autre est en cours d’organisation, rue Daguerre, pour le 1er août.

Les armes : l’article en élargit le sens, qualifiant d’« arme terrible » les sabotages (machines, moteurs, matériel ferroviaires) et la lutte pour empêcher les départs d’ouvriers en Allemagne : en mai, l’occupant exige le transfert dans le Reich d’ouvriers qualifiés, et en juin Vichy accepte le principe de la « Relève », envoi de main d’œuvre contre libération de prisonniers – de fait un marché de dupes. En juin et juillet, l’Humanité dénonce la manœuvre. Dans notre numéro, un autre article, « N’allez pas en Allemagne », exhorte les ouvriers à refuser ce transfert, soulignant que « Mieux vaut lutter en France en hommes libres que travailler en esclaves au pays de la croix gammée ».

Recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée

Une place essentielle est donnée aux francs-tireurs et partisans (le sigle FTP n’apparaît pas encore), structurés en avril 1942 dans la logique de la lutte armée lancée l’été 1941 : prendre des armes à l’ennemi, tuer les « boches » et les traîtres, être ouvert à tous les patriotes, recruter les militants communistes les plus actifs, rôle essentiel de la lutte armée pour que s’ouvre un second front et pour préparer le soulèvement armé de la nation.

Clin d’œil aux gaullistes : l’Humanité du 17 juillet cite parmi les manifestations du 14 Juillet la revue à Londres des « troupes de la France combattante », terme utilisé ce jour-là pour la première fois (au lieu de « France libre ») par de Gaulle attentif aux contacts en cours avec la Résistance intérieure. L’éditorial de notre numéro fait des francs-tireurs « l’avant-garde de la France combattante ». Autre signe : dans l’hommage aux fusillés figure d’Estienne d’Orves (Honoré et non Jean), premier gaulliste exécuté par les Allemands le 29 août 1941. De premiers contacts existent au printemps 1942 entre France libre et PCF, via le colonel Rémy, agissant il est vrai sans mandat. Ils conduiront en janvier 1943 à l’envoi à Londres de Fernand Grenier comme représentant du PCF auprès du général de Gaulle.

Voici des extraits de cet article signé « Le Parti communiste français (SFIC) » : « Jacques Solomon, docteur ès sciences, (…) a été fusillé sans jugement, après avoir été maintenu au secret depuis la date de son arrestation. (…) Georges Politzer, agrégé de philosophie, (…) a été maintenu au secret comme J. Solomon et fusillé aussi sans jugement. (…) Nous saluons avec émotion (leur) mémoire, (…) leurs noms seront inscrits à jamais parmi les noms des héros morts pour la France et le progrès humain, aux côtés des noms de Jean d’Estienne d’Orves, Pierre Semard, Gabriel Péri, Jean Catelas, etc. (…) Nous nous vengerons. »

Arrêtés par la police française le 15 février (Politzer) et le 2 mars 1942 (Solomon), livrés aux Allemands, fusillés le 23 mai, ces deux militants communistes ont lancé la première revue clandestine pour les intellectuels, l’Université libre (novembre 1940), et en février 1941 la Pensée libre, avec Jacques Decour, professeur d’allemand, arrêté le 17 février 1942 et fusillé le 30 mai. Ces revues dénoncent la politique vichyste, fustigent l’idéologie raciste nazie et marquent la naissance de la résistance intellectuelle communiste dans une période où subsistent des contradictions dans la ligne politique (dénonciation de la « guerre impérialiste », libération sociale comme condition de la libération nationale).

La création du Front national de lutte pour l’indépendance par le PCF en mai 1941 et l’agression contre l’URSS en juin clarifient la situation et favorisent l’union des intellectuels refusant l’oppression. En juillet 1941, Aragon lance l’idée d’unir les écrivains autour d’un journal, les Lettres françaises, dont l’élaboration commence avec des non-communistes. Sa sortie, prévue en février 1942 mais stoppée par l’arrestation de son directeur, Jacques Decour, aura lieu en septembre. L’année 1942 est celle de la mise en place du Comité national des écrivains (CNE), dont les Lettres françaises deviennent l’organe en 1943, avec des auteurs de toutes tendances, communistes, comme Paul Eluard ou Elsa Triolet, ou non, comme Jean Paulhan, Jean Guéhenno, François Mauriac, Jean-Paul Sartre, Jean Bruller (Vercors), souvent issus du réseau des éditions Gallimard. Dans le même temps se structurent les résistants d’autres professions intellectuelles, musiciens, artistes, juristes, etc.

Dans l’Humanité du 24 juillet 1942 « Du pain et des armes. Tel est le cri qu’ont fait retentir les manifestants du 14 Juillet. (…) La résistance ouvrière aux départs en Allemagne s’accentue. Le devoir des ouvriers français est de lutter par tous les moyens afin de ne pas aller travailler pour l’ennemi. Les patriotes français ont pour devoir de renforcer les détachements de francs-tireurs et partisans qui sont, sur le sol de la patrie, l’avant-garde en armes de la France combattante. »

10:04 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Guerre, L'Humanité, PCF | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité clandestine, libération |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2016

L'HUMANITE SAISI ET INTERDIT

Alexandre Courban Historien, L'Humanité

En ce mois d’août 1939, à l’approche de la Fête de l’Humanité qui doit se tenir à Garches (Hauts-de-Seine), le journal commente la signature du pacte germano-soviétique. Ce sera le dernier numéro imprimé légalement jusqu’à la Libération. Le gouvernement Daladier interdit la plupart des titres communistes.

D’après le compte rendu de l’assemblée des Comités de défense de l’Humanité et des Amis de l’Humanité de la région parisienne qui s’est déroulée l’avant-veille de la parution de ce numéro du quotidien communiste, « la préparation de la Fête de l’Humanité, le 3 septembre 1939, à Garches (…) doit revêtir cette année une ampleur exceptionnelle ».

Quelques jours auparavant, la signature du pacte de non-agression germano-soviétique a provoqué la stupéfaction de la plupart des dirigeants des principales puissances ou des observateurs de la vie politique internationale. Quand éclate – telle est son expression – « l’orage du 23 août 1939 : la signature du pacte germano-soviétique », Gabriel Péri, responsable de la rubrique de politique étrangère de l’Humanité, est en vacances dans les Alpes. Son remplacement est assuré par Marius Magnien.

« Le communisme, voilà l’ennemi ! »

Ce samedi 26 août 1939, l’Humanité titre : « Union de la nation française contre l’agresseur hitlérien ». L’éditorial du rédacteur en chef adjoint du quotidien communiste « essaye d’examiner en face les événements et d’en tirer les éléments utiles à la défense de la patrie ». Pierre-Laurent Darnar est loin d’imaginer que ce numéro est le dernier à paraître légalement avant cinq ans.

Il ignore que cette édition départementale du quotidien communiste est sur le point d’être saisie, ce qui empêchera sa distribution. Après trente-six ans d’existence, le journal fondé par Jean Jaurès est sur le point d’être interdit par le ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut, celui-là même qui s’était écrié à Constantine en avril 1927 : « Le communisme, voilà l’ennemi ! » Douze ans plus tard, il signe un décret « autorisant la saisie et la suspension des publications de nature à nuire à la défense nationale ».

Sur ordre de la Place Beauvau, des policiers se rendent à l’imprimerie du journal, 123, rue Montmartre, dans la soirée du vendredi 25 août 1939. Là, ils brisent les formes, déchirent les flancs et refondent les plombs de l’édition parisienne du 26 août 1939 imprimée plus tard dans la nuit.

à défaut d’interdire le Parti communiste, qui continue de défendre une ligne patriotique en dépit de la signature du pacte germano-soviétique – les députés communistes voteront les crédits de guerre le 1er septembre 1939 –, le gouvernement Daladier interdit la plupart des titres de la presse communiste.

Personne ne prendra connaissance du dernier article de l’enquête de Léa Maury consacrée à « la misère du taxi parisien ». Personne ne prendra connaissance non plus du dernier article d’André Chennevière sur « les difficultés intérieures de l’Allemagne ». L’un comme l’autre figurent parmi les employés de l’Humanité, morts pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de leur engagement militant. Les lecteurs de l’Humanité qui suivaient les aventures du comte de Monte-Christo publiées en feuilleton dans le journal communiste avec des illustrations de Max Lingner devront se procurer le volume d’Alexandre Dumas pour lire la suite…

Le gouvernement refuse de recevoir les délégations venues protester

Dès l’annonce de la saisie puis de l’interdiction, la direction de l’Humanité prend une série d’initiatives en direction de ses confrères. Jean Dorval sollicite, dans la nuit du 25 au 26 août 1939, l’intervention du président de la Fédération nationale des journaux français. Alors que le gouvernement refuse de recevoir les délégations venues protester contre la suspension des quotidiens communistes, le directeur de l’Humanité croit savoir que cette mesure est provisoire et que le journal pourra bientôt paraître à nouveau, faisant ainsi écho aux rumeurs qui circulent dans les couloirs de la Chambre des députés.

Ce que le rédacteur en chef du quotidien s’empresse d’annoncer aussitôt à l’imprimeur. Marcel Cachin tient ces informations d’une délégation du Syndicat de la presse parisienne (SPP) auprès du ministère de l’Intérieur. L’optimisme de la direction du journal contraste avec la façon dont les principaux quotidiens parisiens annoncent l’interdiction de la presse communiste : à peine quelques lignes, sauf rares exceptions ; l’événement principal est ailleurs.

Dans l’Humanité du 26 août 1939 Par Pierre-Laurent Darnar « À l’heure grave que traversent notre pays et le monde, au moment où le gouvernement prend les mesures nécessaires à défendre la France contre l’agression fasciste, il ne s’agit pas, pour tous ceux qui veulent sauvegarder l’indépendance et l’avenir de la nation, de se prendre à partie sur l’interprétation diverse des événements. (...) Pour nous, en expliquant la situation créée par le pacte de non-agression entre l’Union soviétique et l’Allemagne, nous avons mis les points positifs. Rien qui contredise les accords conclus avec l’Union soviétique pour le maintien de la paix dans l’indépendance des peuples (...).

Le pacte franco-soviétique d’assistance mutuelle reste en vigueur. (...) Notre souci, en cet instant plus que jamais, est d’accroître encore les forces de défense et de sauvegarde. (...) L’heure est à l’union des Français. Si Hitler ose le geste qu’il médite, les communistes français, qui n’ont cessé de proclamer que la paix était indivisible et qui n’ont cessé de préconiser la fermeté contre toute agression fasciste, seront au premier rang des défenseurs de l’indépendance des peuples, de la démocratie et de la France républicaine menacée. Ils représentent – on ne peut pas ne pas en tenir compte – une force humaine, matérielle et morale, considérable, prête à remplir ses obligations et à tenir ses engagements. »

18:18 Publié dans Deuxième guerre mondiale, L'Humanité, PCF, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'humanité, 1939, interdit |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |