21/06/2019

La conférence de versailles. 1919, les impérialismes face aux révolutions

La conférence de la paix à l’issue de laquelle sera signé le traité de Versailles, le 28 juin, est le fruit de calculs et de rapports de forces entre les grandes puissances capitalistes devant la peur de la révolution des soviets.

La guerre de 1914-1918 laisse la France épuisée, mais, avec ses alliés, l’Angleterre, l’Italie, le Japon et les États-Unis, elle est victorieuse. Les dégâts sont considérables : des millions d’hectares de terres agricoles inexploitables, l’industrie et les mines du Nord détruites, un million et demi de morts, des millions de blessés, des invalides à foison. La victoire a un goût de cendres. Le président américain Wilson, dès janvier 1918, a énoncé 14 propositions pour mettre fin au conflit et asseoir une paix durable. Ces préceptes semblent frappés du sceau du bon sens et de la justice, personne n’est en situation de les rejeter.

Une conférence de la paix est décidée, elle se tiendra à Paris, à partir du 18 janvier 1919. Le traité de paix sera signé à Versailles. Il n’y a pas de hasard. Clemenceau impose Versailles, car c’est là que la paix de 1871 a été signée par Thiers dans la galerie des Glaces. C’est aussi dans ce château que, le 18 janvier 1871, Guillaume Ier a été sacré empereur d’Allemagne. Il faut laver ces affronts ! Il est prévu d’autres traités de paix avec l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.

Les frontières, des barrières économiques

La Russie est absente. La révolution bolchevique de 1917 est une épine dans le pied des vainqueurs. Au lieu d’associer le pouvoir des soviets à une paix générale, on lui fait la guerre, les vainqueurs expédient armes, troupes et soutiennent à bout de bras les armées blanches. En France, les luttes sociales gagnent du terrain après cinq années d’étouffement. En Angleterre aussi ; en Allemagne, c’est la révolution spartakiste qui tente d’imposer les soviets. Du côté des Alliés, la peur domine. Partout, l’armée intervient pour écraser les révolutions en cours. La conférence de la paix, chargée de rédiger les clauses des traités, ne va pas y aller avec le dos de la cuillère ! On n’invite pas l’Allemagne aux négociations.

En parlant de 1914-1918, certains évoquent une guerre de circonstance, un mécanisme infernal lié à des accords en cascade. N’est-ce que cela ? C’est un peu court. Le capitalisme allemand veut gagner en Europe la place que les autres impérialismes lui refusent ailleurs. Les Krupp et consorts exigent des débouchés, le besoin d’acier est immense, et les frontières sont autant de barrières économiques. C’est une guerre impérialiste de domination. Fatalement, la paix débouchera sur des réponses impérialistes.

On dépèce l’Allemagne. Ses colonies sont avalées avec voracité par les Anglais, les Français et les Japonais. L’Italie va être flouée… la France exige la restitution de l’Alsace-Lorraine, c’est un des points de Wilson. La Prusse est à l’origine des principes conquérants et guerriers, on crée la Pologne en partie sur ce territoire. La France demande la Sarre, la Rhénanie au titre de dédommagements. Ça coince… Sous prétexte (juste) de ne pas faire des Alsace-Lorraine à l’envers, l’Angleterre met des bâtons dans les roues à Clemenceau. Au fond, cette dernière refuse une France en situation de dominer l’Europe. Elle préfère une Allemagne amoindrie, mais pas trop, et une France faible économiquement.

La conférence n’en reste pas là. Elle examine chaque partie du globe pour reconfigurer les pays, créer de nouvelles nations. Sauf en Amérique, chasse gardée des États-Unis depuis la doctrine Monroe. Wilson avait annoncé urbi et orbi que les peuples décideraient de leur sort… Mais voilà, on ne peut demander à des gens sans expérience d’administrer leur pays, donc, on remodèle l’Afrique sans discussion, on tripatouille au Moyen-Orient, et je te file la Syrie, tu prends la Mésopotamie (Irak). La Palestine, des sionistes la demandent, pourquoi pas ? On l’avait promise au Hedjaz, tant pis… Les Kurdes et les Arméniens demandent l’autonomie ? Pas question, ils tomberaient illico dans l’escarcelle des Soviétiques… Le Japon, ah, il demande une clause d’égalité raciale dans le préambule de la SDN. Pas question ! Bon, on lui donne une partie de la Chine…

Une partie de Monopoly géante

Les beaux principes sont bafoués, une partie de Monopoly géante est engagée, les peuples assommés. Le traité de Versailles est signé le 28 juin, l’Allemagne n’a pas à dire son mot, pire, les réparations de guerre, qu’elle doit accepter, ne sont pas encore quantifiées. On parle de milliers de milliards… Alors que les peuples croyaient à une libération, que les colonies escomptaient les prémices d’autre chose qui n’est pas encore nommée indépendance, c’est un joug renforcé qui leur tombe dessus. Le traité de Versailles et les suivants ne préparent rien d’autre qu’une guerre, à l’échelle du désastre de ses clauses.

Une « paix injuste et dangereuse »…

Daniel Renoult, dans l’Humanité du 24 juin 1919, indique : « (…) Nous prétendons que cette paix, précisément parce qu’elle est injuste, est dangereuse pour la France. D’abord, elle accumule contre notre pays des haines terribles. Elle aiguise, outre-Rhin, l’horrible désir des revanches. (…) Elle nous impose, enfin, le fardeau du militarisme maintenu, la nécessité de l’occupation militaire prolongée avec, pour conséquence, des charges écrasantes pour les finances qui plient déjà. Non, cette paix à la fois odieuse et maladroite n’est pas la nôtre, celle du peuple français et de ses héroïques soldats. »

19:02 Publié dans Etats Unis, International, L'Humanité, Première guerre mondiale | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conférence de versailles, 1919 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

22/05/2019

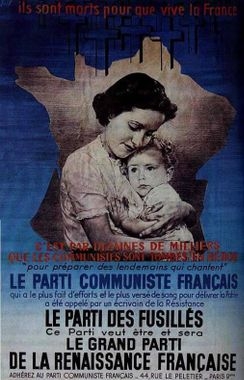

L’entrée des communistes dans la Résistance avant le 22 juin 1941 : la preuve par le sang

Les communistes n’ont pas attendu l’invasion de l’URSS par l’armée nazie pour entrer dans la Résistance. Ils s’organisent à partir de 1940, forment les premiers noyaux clandestins de la Résistance armée. La lecture du dictionnaire des fusillés permet de mesurer la réalité de cet engagement des militants.

Les communistes n’ont pas attendu l’invasion de l’URSS par l’armée nazie pour entrer dans la Résistance. Ils s’organisent à partir de 1940, forment les premiers noyaux clandestins de la Résistance armée. La lecture du dictionnaire des fusillés permet de mesurer la réalité de cet engagement des militants.

Nous sommes en 1940. Marcel Delattre, jeune militant, est arrêté à Bègles (Gironde) suite à une distribution de tracts du Parti communiste clandestin. Interné au camp de Mérignac, il est fusillé le 21 octobre 1941 au camp de Souge. 148 communistes sont arrêtés dans la région bordelaise le 22 novembre 1940. La plupart seront fusillés…

Jean Lemoine vit à Romainville (Seine-Saint-Denis). Le 26 avril 1941, il y est interpellé par des policiers français pour « activités de propagande communiste ». Il est condamné à dix ans de travaux forcés, transféré à la prison de Caen (Calvados). Le 11 mai 1942, il est désigné pour faire partie du contingent d’otages exécutés en représailles d’une action de la Résistance en Seine-Maritime. Recherché pour « menées communistes » et pour avoir participé à la grande grève des 100 000 mineurs du Nord et Pas-de-Calais de mai-juin 1941, Léon Bailleux est fusillé le 14 avril 1942 au fort du Vert-Galant, à Wambrechies (Pas-de-Calais).

Ouvrier tourneur chez Hispano-Suiza, Georges Vigor est interpellé à son domicile le 20 janvier 1941 par des policiers de Gentilly (Val-de-Marne), étant considéré comme un « meneur très actif et dangereux ». Fin septembre 1940, la mairie avait informé le commissariat que l’ouvrier était susceptible de s’occuper d’impression et de distribution de tracts communistes clandestins. Il est fusillé le 15 décembre 1941 à Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Ces vies retirées par l’occupant nazi avec l’aide active de l’État vichyssois que l’on retrouve parmi les milliers de biographies de fusillés dans le dictionnaire qui vient de paraître à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la Libération (1) illustrent tragiquement à quel point l’engagement des communistes est considéré comme une menace à anéantir aux premières heures de l’Occupation. Les militants du PCF qui s’organisent dans les premiers réseaux clandestins se voient sévèrement réprimés. Emprisonnés dès 1940, nombreux sont internés. Certains sont exécutés. D’autres, dont de nombreuses femmes, sont déportés…

Force clandestine et Organisation spéciale : l’engagement est total

Au regard de ce travail biographique sans précédent, la thèse qui voudrait que les communistes aient attendu l’invasion de l’URSS le 22 juin 1941 pour entrer en résistance ne tient pas. L’engagement incontestable des militants mené au péril de leur vie dans de nombreuses régions de France et secteurs de travail se trouve mis en lumière.

Par dizaines, ils participent ou sont à l’initiative des premières manifestations antinazies et actes de sabotage, comme le note la Gestapo le 21 février 1941 (2). Les communistes pour leur part commencent à se constituer en force clandestine, capable de mener des campagnes de distribution de tracts, de journaux et des attentats. Au niveau national : Charles Tillon, futur responsable des FTP, lance un appel le 17 juin 1940, les deux dirigeants politiques du PCF Maurice Thorez et Jacques Duclos le 10 juillet de la même année.

L’Organisation spéciale (OS) est constituée, elle est chargée de protéger les imprimeries clandestines, ainsi que les responsables pourchassés. À la Libération, l’OS est reconnue « unité combattante à partir d’octobre 1940 ». On en retrouve les acteurs, pour la plupart fusillés entre 1941 et 1942. La liste des noms est trop longue pour qu’ils soient tous énumérés, citons Gaston Carré, Raymond Losserand, Antonin Revéreault, Louis Coquillet, Louis Marchandise, Marcel Viaud…

Autres organisations ayant joué un rôle important dans la lutte armée, les FTPF et les FTP-MOI combattent à partir de mai 1941. En zone occupée ou « libre », les militants dans leur entreprise, leur ville ou village, les anciens des Brigades internationales ayant combattu en Espagne, les étrangers, juifs, Arméniens, antifascistes italiens, ceux de l’Affiche rouge… Là encore, leurs biographies jalonnent le dictionnaire et sont éloquentes. Une preuve irréfutable. Les communistes, par milliers, ont pris une part conséquente à la lutte contre l’occupant et ont subi la répression nazie à partir de 1940 et jusqu’aux dernières heures de la Libération.

11:39 Publié dans Deuxième guerre mondiale, L'Humanité, Politique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : résistances, 1940 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

30/04/2019

Léonard de Vinci, dans l’atelier d’Icare

Mort il y a cinq cents ans au château du Clos Lucé à Amboise, l’auteur de la Joconde ne cesse de fasciner ses admirateurs dans le domaine des arts et des sciences. Parcours dans l’atelier d’un créateur hors du commun issu de la terre et des ateliers d’artisans de la Toscane du Quattrocento.

Mort il y a cinq cents ans au château du Clos Lucé à Amboise, l’auteur de la Joconde ne cesse de fasciner ses admirateurs dans le domaine des arts et des sciences. Parcours dans l’atelier d’un créateur hors du commun issu de la terre et des ateliers d’artisans de la Toscane du Quattrocento.

D’après le mythe grec, Icare, fils de l’architecte athénien Dédale et de Naupacté, esclave crétoise, périt pour s’être approché trop près du Soleil alors qu’il agitait les ailes confectionnées pour lui par son père afin de fuir, avec lui, le piège du labyrinthe. « Carpe viam ! », « suis ta voie ! » indiqua Dédale à son fils, raconte Ovide dans ses Métamorphoses. « Me duce ! », « en me prenant pour guide ! ». Poète, musicien, chanteur, sculpteur, architecte, urbaniste, organisateur de fêtes, dessinateur et peintre admiré par ses contemporains et dans la suite des siècles ; mécanicien, ingénieur, géologue, botaniste, anatomiste, physicien, philosophe… mais plus sage qu’Icare, l’esprit s’élevant aux sommets de la technique, de la science et de l’art, c’est en suivant le conseil de son grand-père Antonio – « Po l’occhio ! », « ouvre l’œil » en son patois toscan – que Léonard de Vinci a découvert l’atelier englouti du fils de Dédale en descendant par la pensée et l’expérience au sein des tourbillons, des profondeurs des fleuves et de l’intimité humaine.

Né le 15 avril 1452 en Toscane, trois ans avant l’impression de la première bible de Gutenberg, un an avant la fin de la guerre de Cent Ans et la prise de Constantinople, Leonardo s’éteint au château du Clos Lucé à Amboise, le 2 mai 1519, dans les bras, selon la légende élaborée par Giorgio Vasari, du jeune roi François I er. Entre ces deux dates, le fils illégitime de Piero da Vinci, notaire puis chancelier et ambassadeur de la République florentine, et de Caterina di Meo Lippi, selon l’historien de l’art britannique Martin Kemp (1), paysanne du Chianti, de Chataria, fille d’un marchand de soie du nord de l’Inde, selon Henriette Chardak (2), vécut soixante-sept années. Elles furent celles d’un bouleversement de l’histoire européenne, marquée, entre autres, par la prise de Grenade, ce qu’on appelle les Grandes Découvertes, l’engagement des guerres d’Italie et, en 1517, la publication des quatre-vingt-quinze thèses de Luther. Une période de la Renaissance italienne qui vit s’épanouir les œuvres de Botticelli, Luca Pacioli, Bramante, Michel-Ange, Le Titien, Giorgione et Raphaël, après celles de Masaccio, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Fra Angelico, Domenico Veneziano ou encore Piero della Francesca dans la première moitié du Quattrocento.

Élevé par son grand-père qui le recueillit dans la maison familiale de Vinci après que la mère de Leonardo s’est mariée à un paysan d’Anchiano – son père ayant convolé en justes noces, conformément à ses ambitions de classe, avec Albiera degli Amadori, une jeune fille de bonne famille et s’étant installé à Florence –, Leonardo eut une enfance bercée par la campagne Toscane. Il apprend l’abaco à l’école du village, le b.a.-ba des artisans et des négociants, et rencontre les muses au creux des chemins du Montalbano peuplé d’oliviers, d’amandiers et de figuiers, ainsi que sur les rives tourbillonnantes de l’Arno, bordées de lys, de joncs et d’iris.

On sait peu de chose sur cette période de la vie de Leonardo mais il semble – e la pulce d’acqua che lo sa` – que toutes les sœurs d’Apollon – la cigale Aède, Thelxinoé la chrysomèle, l’abeille Mélété, la sauterelle Terpsichore, la demoiselle Melpomène – l’aient fait sauter sur leurs genoux et lui aient appris quelques secrets avant qu’il n’entre, à l’âge de 14 ans, dans l’atelier d’Andrea del Verrocchio, l’un des plus fameux botteghe de Florence.

Dans cet atelier d’artisan où son père le fait embaucher après avoir remarqué en lui ses talents pour le dessin, l’apprenti brille en effet par sa gaieté, son esprit, son intelligence, sa voix, son talent, sa beauté et son insatiable curiosité. Il en apprend tous les métiers – menuiserie, ébénisterie, ferronnerie, sculpture, peinture –, mais cet humaniste sans lettres qui n’apprit le latin qu’à l’âge de 40 ans et jamais le grec ne sera pas autorisé à rentrer à l’université. Constamment en maraude dans les ateliers et les chantiers de Florence, il s’efforce de quitter son état de compagnon de corporation pour devenir maître. En 1478, après deux ans de silence à la suite d’un scandale qui le vise et qui vise, à travers lui, les Médicis, il devient peintre indépendant. Ses succès dans ce domaine seront ternis par sa difficulté à achever ses commandes et à se plier à ses commanditaires.

Issu d’une classe intermédiaire entre le populo grasso et le popolo minuto florentin lui imposant une lutte constante pour la reconnaissance, Leonardo quitte Florence pour Milan en 1482 en qualité d’ingénieur au service de Ludovic Sforza, charge dont il s’acquittera pendant près de vingt ans. C’est la période de sa vie pendant laquelle il développe ses compétences techniques en mécanique, hydraulique, fonderie et ingénierie, jusqu’à l’excellence.

Après la fuite de Ludovic Sforza face aux troupes françaises de Louis XII, Leonardo quitte Milan pour Mantoue et Venise en 1499. Il s’épuise en aller-retours pendant la quinzaine d’années qui précèdent son départ définitif pour la France, en 1516, entre Rome, Milan, Bologne et Florence. Ces cités et ses cours, dont celle de César Borgia – le modèle du Prince de Machiavel qui fait de lui son ingénieur principal –, sont autant d’étapes, mais trop brèves, où se mêlent espoirs et déceptions pour l’homme qui, passé la cinquantaine, est tantôt employé comme peintre et sculpteur, tantôt comme ingénieur civil ou militaire, tantôt comme metteur en scène de spectacles dans une Italie bousculée par les guerres intestines et la Furia francese.

Quand Leonardo arrive en France, il emporte avec lui quelques tableaux, dont la Joconde, en laissant derrière lui des œuvres aussi saisissantes que rares, dont une vingtaine peuvent lui être attribuées de manière certaine. Elles témoignent, tels le Cratère du Peintre des Niobides ou les Demoiselles d’Avignon de Picasso, d’un tournant dans l’histoire de l’art. Il emporte aussi ses Carnets. Publiés pour la plupart à la fin du XIX e siècle, ils seront considérés, selon l’air du temps marqué par le scientisme positiviste, comme des expressions de l’individualisme et de l’esprit de rupture qui marqueraient la période de la Renaissance dans le domaine scientifique. La reconnaissance, par l’historiographie moderne, de leur inscription dans une tradition qui les fait passer par la science et les techniques médiévales, comme le montra Pierre Duhem à la suite de Marcellin Berthelot et comme le montrent aujourd’hui Pascal Brioist, par son inscription dans la tradition des ingénieurs de la Renaissance ou, jusqu’à ses racines arabo-musulmanes, Dominique Raynaud, ne dégrade en rien mais complexifie l’image de Léonard, évoluant sur la pointe fine d’une intelligence collective qui s’épanouit à l’époque, plus que du génie solitaire dans le domaine des sciences et des techniques, en le dégageant de quelques mythes.

« Un bon nombre des inventions attribuées à Léonard de Vinci – le char d’assaut, le sous-marin ou le parachute – qui ont été mises en avant à l’époque de Jules Verne, où on veut à tout prix chercher des prédécesseurs et illustrer le mythe du progrès, sont des inventions de ses contemporains », explique Pascal Brioist. « Ce qui ne veut pas dire, précise-t-il, que Léonard n’invente rien dans le domaine mécanique, mais ce n’est pas dans ces machines qu’il faut le rechercher, c’est dans les machines textiles, dans les pompes qui sont les ancêtres des pompes de Thomas Newcomen, voire des pompes à pétrole modernes. » « Les machines volantes sont aussi un bon exemple de machines inventées par Léonard, personne avant lui n’étant allé aussi profondément dans l’imitation des oiseaux », conclut le professeur d’histoire et spécialiste de Léonard de Vinci.

Il voulait donner à l’œil « l’acuité du jugement ». « Léonard a le souci de la preuve mais substitue à la preuve mathématique un autre régime de preuve qui est une preuve visuelle », explique Dominique Raynaud concernant la méthode de l’auteur de la Vierge aux rochers dans le domaine de l’optique en particulier. « Quand on regarde Léonard, on est frappé par le fait que, souvent, une idée purement spéculative est développée qu’il ne cherche pas à contrôler mathématiquement. »

De fait, si la place de Léonard dans l’histoire des sciences s’est précisée, sa valeur – et la valeur de sa méthode qui nous fait rencontrer, par leurs défauts mathématiques même – mais Leonardo est attaché au concret, à « una più grassa Minerva », selon l’expression d’Alberti –, les travaux de Faraday par exemple – reste peut-être à mieux évaluer. Elle s’est révélée en tout cas hautement créatrice dans le domaine des sciences naturelles, en physiologie, en anatomie ou encore en géologie.

La fréquentation de ses Carnets est une source vive. À cinq cents ans d’écart, ils nous font aussi plonger dans l’univers d’une Terra incognita et d’un labyrinthe toujours ouvert à notre investigation avec en tête le conseil du grand-père universel qu’est devenu pour nous Leonardo : « Po l’occhio ! » Sur le dos d’une libellule volant au-dessus d’un torrent de Toscane où s’entretiennent les chevesnes et les gardons, « mobilis in mobili » – « mobile dans l’élément mobile » –, celle et celui de l’homme.

(1) Martin Kemp, Mona Lisa. The People and the Painting, avec Giuseppe Pallanti, Oxford, 2017.

(2) Henriette Chardak, Léonard de Vinci : l’indomptable, De Boree, Vents d’histoire, 2019.

12:05 Publié dans Biographie, L'Humanité, Peinture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léonard de vinci |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |