28/05/2017

« Le Moyen Âge rêvé est une soupape de sécurité dans le monde moderne »

Propos recueillis par Maxime Lerolle, Humanite.fr

Entretien. À l’occasion de la cinquième édition du festival Bobines et Parchemins, William Blanc, historien du médiévalisme et l’un des organisateurs du festival, revient sur les lectures idéologiques du Moyen-Âge dans le cinéma contemporain.

L'édition de Bobines et Parchemins à eu pour thème le Roi Arthur au cinéma, et vous-même avez récemment publié Le Roi Arthur, un mythe contemporain, qui passe au crible ses adaptations depuis le XIXe siècle. Quelles en sont les lectures dominantes ?

William Blanc. Le cinéma anglo-saxon, où Arthur est très populaire, oscille entre deux tendances. D’un côté, il considère la Table Ronde comme une pré-démocratie et une image du melting-pot américain. Des films comme Le Roi Arthur d’Antoine Fuqua (2004) intègrent des gens issus de la diversité, comme Lancelot (Ioan Gruffudd), un guerrier sarmate, et des femmes combattantes, telle Guenièvre (Keira Knightley). De l’autre, il porte souvent un discours ultra-libéral. Cette histoire d’un homme qui gravit les échelons pour atteindre la royauté correspond à l’imagerie du self-made-man. Mais dans les années 60 et 70, le mythe arthurien était beaucoup plus ancré à gauche. Les mouvements hippies se revendiquaient d’un Moyen Âge contestataire contre les oppressions du monde moderne. Un film comme Knightriders (George Romero, 1981, projeté au festival dimanche soir) garde ce caractère subversif. À la même époque, il y avait une connexion entre le mythe arthurien et le mythe kennedien : Arthur offrait au président l’image idéale d’un jeune roi réformateur.

Dans quelle veine s’inscrit la nouvelle version de Guy Ritchie (en salles ) ?

William Blanc. Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur intègre les minorités ethniques : Arthur (Charlie Hunnam) a pour alliés un maître du kung-fu et le chevalier Bedivere (Djimon Hounsou), devenu Africain. Il reprend également l’image du self-made-man : comme Rocky, Arthur accède au trône par la seule force de l’entraînement physique et de la volonté. Enfin, il oppose de manière manichéenne Bien et Mal, avec la démocratie – libérale – d’un côté et la dictature de l’autre, comme dans la version de Fuqua, où les Saxons étaient des nazis avant l’heure.

Y a-t-il d’autres figures médiévales qu’Arthur aussi prisées par le cinéma ?

William Blanc. Pas vraiment. Dans une moindre mesure, Robin des Bois et Jeanne d’Arc, mais Arthur est vraiment la figure médiévale par excellence. Son succès tient au caractère très plastique du mythe : il court de la Table Ronde reconstituée par Himmler aux écolos hippies des années 70 ! De nos jours, Arthur est beaucoup plus populaire qu’au Moyen Âge, où il se cantonnait aux seules cours aristocratiques européennes. À présent, du fait de sa grande popularité dans le cinéma américain et de la popularité de ce cinéma à l’échelle planétaire, on retrouve ce mythe absolument partout. D’une certaine manière, le Moyen Âge rêvé sert de soupape de sécurité face aux problèmes du monde moderne.

Avec l’émergence des populismes de droite, assiste-t-on au retour de films nationalistes ?

William Blanc. C’est plutôt l’inverse. Historiquement, le médiévalisme en tant que discours critique envers le monde moderne a été porté par l’extrême-gauche. Aujourd’hui encore, Pablo Iglesias a dirigé un ouvrage sur Game of Thrones ! Le médiévalisme américain a beau être machiste et guerrier, il n’est pas nationaliste. On trouve peut-être de tels films en Russie, en Pologne ou en Hongrie, mais ils n’ont pas la portée des productions américaines. Quant au Front National, on observe plutôt un déclin de Jeanne d’Arc, mise de côté par les cadres du parti.

Quelle a été l’ambition du festival Bobines et Parchemins ?

William Blanc. D’abord de mêler des films connus et inconnus du grand public, et ensuite de les commenter. Par un jeu de miroir inversé vis-à-vis du Moyen Âge, ces films disent quelque chose de nous.

11:03 Publié dans Histoire insolite, L'Humanité, Moyen âge | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen âge, cinéma |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2017

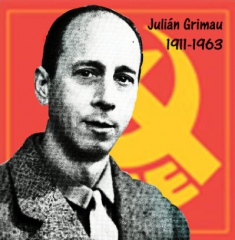

Julian Grimau, la dignité humaine assassinée

Cathy Ceïbe, 19 Avril, 2013, L'Humanité

Le 20 avril 1963, le dirigeant communiste est exécuté par un peloton franquiste au terme d’une parodie de justice. Sa réhabilitation reste d’actualité dans une Espagne qui ne veut pas se prononcer sur les crimes de la dictature. Une Espagne qui se refuse à solder les comptes du passé.

Le 20 avril 1963, le dirigeant communiste est exécuté par un peloton franquiste au terme d’une parodie de justice. Sa réhabilitation reste d’actualité dans une Espagne qui ne veut pas se prononcer sur les crimes de la dictature. Une Espagne qui se refuse à solder les comptes du passé.

Il est des matins de printemps qui n’en sont pas. Comme ce samedi 20 avril 1963, lorsqu’un peloton d’exécution franquiste perfore de trente balles Julian Grimau. Cinquante ans ont passé depuis l’assassinat du dirigeant communiste dans la prison de Carabanchel à Madrid. De ce côté-ci des Pyrénées, des rues et des cités populaires portent ce nom qui résonne encore dans la mémoire des républicains espagnols.

Grimau est un symbole de la répression de la dictature que la générosité d’une mobilisation mondiale ne parviendra pas à sauver. Ce 20 avril 1963, il est allé à la mort avec l’état d’esprit qui fut toujours le sien, « sans attendre d’autre récompense que la conscience tranquille de celui qui a fait son devoir devant sa classe, son peuple, son parti ».

Julian Grimau est né le 18 février 1911 à Madrid. C’est un jeune ouvrier typographe qui voit alors deux Espagne se défier : l’une, réactionnaire, oligarque, dévote, militariste ; l’autre, républicaine, progressiste, agnostique. Il choisit son camp.

En 1931, il rejoint le Parti républicain démocratique fédéral. Le 18 juillet 1936, Franco déclare la guerre à la République. À l’automne, Julian Grimau adhère au Parti communiste d’Espagne (PCE) dont il deviendra, en 1937, secrétaire d’une brigade de police à Barcelone. À la fin de la guerre, il est contraint à l’exil. Il se réfugie alors à Cuba.

En 1931, il rejoint le Parti républicain démocratique fédéral. Le 18 juillet 1936, Franco déclare la guerre à la République. À l’automne, Julian Grimau adhère au Parti communiste d’Espagne (PCE) dont il deviendra, en 1937, secrétaire d’une brigade de police à Barcelone. À la fin de la guerre, il est contraint à l’exil. Il se réfugie alors à Cuba.

De retour en Europe, il participe à Prague, en 1954, au 5e Congrès du PCE, où il est élu membre du comité central que dirige Dolores Ibarruri, la Pasionaria. En 1962, il est élu secrétaire du Parti. Dans la clandestinité, Grimau assume cette lourde et dangereuse responsabilité à Madrid. Le pays, garrotté par le despote, est le théâtre de luttes sociales et ouvrières grandissantes.

Le 7 novembre 1962, il est arrêté dans un bus par deux membres de la police politique. Julian Grimau est alors transféré au sinistre siège de la direction générale de la sécurité (DGS). Pour ceux qui ont foulé la Puerta del Sol, la place épicentre de la capitale, là où se trouve le kilomètre zéro des routes espagnoles, il s’agit désormais du siège du gouvernement de la région autonome de Madrid, dirigé par la droite du Parti populaire (PP). En ce lieu, rien ne rappelle qu’on y a frappé et torturé. Que les cris sortaient des soupiraux. Que les bourreaux ont frappé et défenestré Julian Grimau, sans le tuer. Aucune plaque à la mémoire des combattants de la liberté que l’on a voulu faire taire à jamais. Le PP, ex-Alianza popular fondé par Manuel Fraga, ministre de l’Information et du Tourisme de Franco qui osa déclarer que Grimau s’était jeté dans le vide de manière « inexpliquée », nie encore son terrible passé. Ou l’assume…

Le 18 avril 1963, Julian Grimau est traduit devant un conseil de guerre (procès no 1.601/62). Outre son « activité subversive et sa propagande illégale », on l’accuse de « crimes commis pendant la guerre civile » lorsqu’il dirigeait la tcheka (centre de détention politique) de la rue Barenguer à Barcelone. Une campagne médiatique alimentée par le régime vise à discréditer Grimau, à le faire passer pour « un délinquant de première grandeur au service d’une cause criminelle » : le communisme.

Le dossier est vide, et les supposés crimes proscrits. Les manifestations de soutien, elles, gonflent en Europe et en Amérique latine. Digne et courageuse, son épouse, Angela, résiste pour leurs deux fillettes, en se battant pour sa libération. Plus de 800 000 télégrammes arrivent à Madrid pour que cesse la parodie de justice d’une cour martiale dont le « conseiller légal » n’est en possession d’aucun titre juridique ! La dictature veut bâillonner cet homme, image de la lutte antifasciste, dépositaire de l’Espagne, légale, républicaine et égalitaire. Julian Grimau est un héros qu’il faut tuer.

Le dossier est vide, et les supposés crimes proscrits. Les manifestations de soutien, elles, gonflent en Europe et en Amérique latine. Digne et courageuse, son épouse, Angela, résiste pour leurs deux fillettes, en se battant pour sa libération. Plus de 800 000 télégrammes arrivent à Madrid pour que cesse la parodie de justice d’une cour martiale dont le « conseiller légal » n’est en possession d’aucun titre juridique ! La dictature veut bâillonner cet homme, image de la lutte antifasciste, dépositaire de l’Espagne, légale, républicaine et égalitaire. Julian Grimau est un héros qu’il faut tuer.

« Ne vous y trompez pas. Ils me fusilleront sans aucune hésitation : ma mort est décidée depuis longtemps. À tous, je vous demande une chose : maintenez votre unité, continuez la lutte pour la liquidation définitive du franquisme », dit-il à ses compagnons de détention avant de tomber sous les balles. Paris, et d’autres capitales grondent de colère contre ce crime d’État. Dans l’Humanité, le poète et communiste espagnol Marcos Ana, qui a passé vingt-trois ans dans les geôles franquistes, déclare : « Avec Julian Grimau, on a voulu assassiner l’esprit même de liberté, de la dignité humaine. »

En 1964, Léo Ferré lui rend hommage : « L’heure n’est plus au flamenco. Déshonoré, Mister Franco. Nous vivons l’heure des couteaux. Nous sommes à l’heure de Grimau. » Un an plus tard, il reçoit à titre posthume la médaille d’or du Conseil mondial de la paix. Cinquante ans plus tard, la réhabilitation de Julian Grimau est toujours d’actualité : l’Espagne, atrophiée par le silence, se refuse à solder les comptes du passé.

Vers la réhabilitation ? En 2006, une brèche s’est ouverte. Sur proposition du groupe mixte et particulièrement de la Gauche unie, le Sénat espagnol a approuvé une motion dans laquelle elle enjoignait le gouvernement socialiste de « procéder à la réhabilitation citoyenne et démocratique de la figure de Julian Grimau ». Car, officiellement, le dirigeant communiste est toujours considéré comme un criminel. À l’époque, tous les groupes avaient voté la motion, à l’exception du Parti populaire. L’initiative est tombée aux oubliettes de l’histoire. L’exécution de Julian Grimau fut pourtant un crime d’État. Un parmi des milliers d’autres perpétrés par la dictature de Franco. L’anniversaire de son assassinat est l’occasion pour les organisations mémorielles d’exiger des autorités l’annulation de tous les procès et sentences prononcés par les conseils de guerre et les tribunaux spéciaux du franquisme. C’est à leurs yeux une dette non soldée à l’égard des victimes. C’est aussi une question politique, éthique et de justice.

10:38 Publié dans Deuxième guerre mondiale, Espagne, Guerre d'Espagne, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grimau, espagne, fusillé, communiste |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2016

Fidel Castro : un géant du XXe siècle

l'Humanite.fr Un récit de José Fort.

Rarement un révolutionnaire, un homme d’Etat aura provoqué autant de réactions aussi passionnées que Fidel Castro. Certains l’ont adoré avant de le brûler sur la place publique, d’autres ont d’abord pris leurs distances avant de se rapprocher de ce personnage hors du commun. Fidel Castro n’a pas de pareil.

Il était « Fidel » ou le « Comandante » pour les Cubains et les latino-américains, pas le « leader maximo », une formule ânonnée par les adeptes européo-étatsuniens du raccourci facile. Quoi qu’ils en disent, Fidel Castro restera un géant du XXe siècle.

12:48 Publié dans Actualité, Biographie, L'Humanité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fidel castro, cuba |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |