28/09/2015

Anciens et nouveaux « collabos ». Ils sont une offense à notre pays. Ils le déshonorent.

Des dizaines de milliers de descendants de Républicains espagnols, fils, filles, petits-fils (filles) du premier exode massif du 20 siècle, vivent avec douleur l’attitude de « la France officielle », macronisée, dans la « crise des migrants »... que nous sommes tous.

Le 9 février, la semaine même où des milliers de combattants de la liberté, de femmes, d’enfants, épuisés, affamés, bombardés en permanence, arrivaient à la frontière de ce qu’ils croyaient « le pays des droits de l’homme », l’éditorialiste du « Patriote des Pyrénées », quotidien à grand tirage, écrivait : « En un siècle où ne règne que la force, où la moindre faiblesse se paie par le sang, il est déjà bien que nous n’ayons pas refoulé la « horde wisigothique ».

Le 9 février, la semaine même où des milliers de combattants de la liberté, de femmes, d’enfants, épuisés, affamés, bombardés en permanence, arrivaient à la frontière de ce qu’ils croyaient « le pays des droits de l’homme », l’éditorialiste du « Patriote des Pyrénées », quotidien à grand tirage, écrivait : « En un siècle où ne règne que la force, où la moindre faiblesse se paie par le sang, il est déjà bien que nous n’ayons pas refoulé la « horde wisigothique ».

12:15 Publié dans Espagne, Guerre d'Espagne, L'Humanité, Résistance, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, migrants, collaborateurs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

12/08/2015

Palestine, les traces de la mémoire

Reportage aout 2014, Rosa Moussaoui pour l'Humanité :

Des militants israéliens œuvrent pour la reconnaissance de la Nakba. Ils perpétuent le souvenir des villages palestiniens détruits en 1948.

Tel-Aviv (Israël), envoyée spéciale. Depuis Shuk Ha’Carmel, vieux marché de Tel-Aviv, le quartier yéménite dégringole en ruelles animées. Sur le seuil des maisonnettes fleuries de bougainvilliers, les vieux juifs orientaux y parlent un hébreu musical, adouci par leur accent arabe. L’offensive militaire à Gaza, si proche, ne semble pas troubler la quiétude de ce quartier populaire.

Au détour d’une allée, surgit la ville nouvelle, avec ses tours de verre tutoyant le ciel. À l’ombre des grues, la spéculation immobilière va bon train, chassant toujours plus loin les habitants les plus modestes. Aux portes de la vieille cité arabe de Jaffa, l’orgueilleuse Tel-Aviv est-elle sortie des sables, bâtie en 1909 par des pionniers sur des terres désertées, comme le proclame le mythe ? Sous la légende, il y a l’histoire, celle de la Nakba, lorsqu’en 1948, les Palestiniens furent chassés de leurs terres après la proclamation de l’État d’Israël.

À Tel-Aviv même, quelques traces témoignent encore de l’existence passée de trois villages palestiniens détruits par les « conquérants ». Il y a plus d’une décennie, Eitan Bronstein est parti à la quête de ces traces ténues, partout en Israël, pour réhabiliter la mémoire de ces villages arabes rayés de la carte par la colonisation. Avec l’association Zochrot (« Elles se souviennent », en hébreu), il milite pour la reconnaissance, en Israël, de la Nakba. « Il fallait retrouver le fil d’une mémoire effacée, raconter l’histoire palestinienne qui est aussi la nôtre », explique-t-il.

Des archives brûlés dès 1948

Là, à la lisière du quartier yéménite, il désigne, au milieu d’un parc, le centre du village de Manshiya, aujourd’hui disparu. Quelques maisons palestiniennes s’élevaient encore là jusque dans les années 1970. Il n’en reste plus qu’une, guettée par les chantiers voisins.

Avec ses poutres apparentes, ses murs ocre et ses balcons ottomans, elle semble surgie d’un autre univers. À quelques pas, la mosquée Hassan Bek de Manshiya se dresse face à la mer. Détruite en 1948, elle a été réhabilitée par la communauté musulmane, qui a tenu à élever encore son minaret. En 2000, lorsque des émeutes ont éclaté dans les villes arabes d’Israël en écho à la seconde Intifada, la mosquée a été attaquée avec des engins incendiaires. Elle est aujourd’hui ceinte d’un muret surmonté de hautes grilles.

Au pied des marches menant à la salle de prière, une plaque d’égouts de la Société des eaux de Palestine témoigne de l’époque du mandat britannique. Plus loin, entre la plage et la route menant à Jaffa, les ruines encore apparentes d’une maison arabe servent de fondations à l’édifice aux vitres noires abritant le « musée des conquérants ». Un panneau, à l’entrée, arbore le symbole de l’Irgoun, milice sioniste née en 1931, dans la Palestine mandataire, d’une scission de la Haganah (l’ancêtre de l’armée israélienne).

En arrière-plan des initiales de cette organisation, une carte du « grand Israël » englobe les territoires palestiniens et même la Jordanie. « Lorsque ces miliciens ont conquis Jaffa en avril 1948, avant la proclamation de l’État d’Israël, leur premier geste fut de brûler les archives, il est donc très difficile de reconstituer l’histoire de ces ruines », explique Eitan Bronstein. Au nord de la ville, dans le quartier de Ramat Aviv, près de l’université, le militant de la mémoire vous guide encore sur les traces d’un autre village disparu, Sheikh Muwannis.

Il déambule entre les immeubles flambant neufs, désignant des lieux invisibles, faisant revivre par la parole le bourg arabe jadis entouré d’orangeraies. Là encore, une maison est restée debout. La bâtisse verte, rénovée dans les années 1990 par un architecte italien, tient aujourd’hui lieu de club universitaire ouvert aux conférences, fêtes et célébrations. C’était la demeure du mokhtar, le chef du village, Ibrahim Abu Kheel. Les polygones étoilés des carreaux au sol et les arcades ouvrant sur le patio ombragé attestent du passé arabe de cette maison au design contemporain. Étudiants et professeurs ont mené une lutte résolue pour faire apposer une plaque rappelant le passé palestinien de la Maison verte. Las, ils se sont heurtés, jusqu’ici, à l’intransigeance du président de l’université.

De l’autre côté de la route, un terrain vague envahi de broussailles traîne sa désolation jusqu’au pied de l’immeuble blanc où est sis le siège du Shin Bet, les services israéliens. Ici et là, d’imposantes pierres tombales émergent des buissons d’épineux. C’est le cimetière de Sheikh Muwannis. Les curieux, vite repérés par les caméras de vidéosurveillance, sont aussitôt rappelés à l’ordre par des hommes en uniforme. Même ceux dont les aïeux reposent ici n’ont pas le droit de venir s’incliner sur leurs tombes. Rien ne signale ce lieu aux frontières floues, voué à l’oubli.

À Manshiya, à Sheikh Muwannis et partout en Israël, les militants de Zochrot ont entrepris un patient travail d’exhumation, localisant les villages palestiniens détruits, plaidant pour la préservation et la signalisation de leurs vestiges, insistant sur la portée politique et symbolique qu’aurait la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. « C’est une démarche provocatrice, nous touchons à un tabou, à quelque chose de très sensible dans la constitution de l’identité d’Israël comme “État juif”, admet Eitan Bronstein. La réécriture de l’histoire a effacé la Nakba des imaginaires et des représentations. » Lui tient à retrouver, pour les faire connaître, « les signes manquants » d’une mémoire collective amputée.

19:07 Publié dans Deuxième guerre mondiale, International, L'Humanité, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestine, israël, mémoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2015

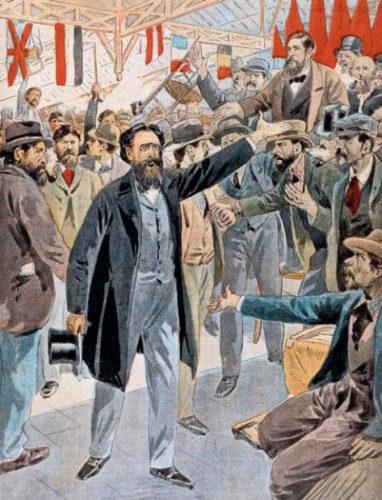

Les cent dix ans de la création du Parti socialiste

En avril 1905, dans la salle du Globe à Paris, les différentes tendances socialistes sont réunies pour se fondre dans un parti commun à tous. Le nouveau parti doit compter moins de trente mille adhérents. Jaurès y joue un grand rôle. L’unité se fait autour du combat de classe.

Du 23 au 25 avril 1905 se réunit salle du Globe, 8 boulevard de Strasbourg à Paris, aujourd’hui disparue, le congrès de l’unité socialiste. Les séances se tiennent à huis clos et en tant que telles, elles n’auraient aucune raison de figurer dans les annales de l’histoire du mouvement ouvrier.

Il s’agit simplement de ratifier les décisions prises après plusieurs mois de négociations par les diverses organisations socialistes du pays. L’événement est la création d’une organisation politique commune, le Parti socialiste, section française de l’Internationale ouvrière, qui rassemble les anciens Parti socialiste français de Jaurès, le Parti socialiste de France de Guesde et Vaillant, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire d’Allemane et sept fédérations autonomes.

L’union n’est pas absolument générale. Quelques élus du PSF répugnent à s’éloigner de l’entente parlementaire avec les radicaux et les modérés laïques qui ont fait vivre plusieurs années le Bloc des gauches. Aristide Briand et René Viviani notamment hésitent, et finalement préfèrent s’engager dans une longue (et plutôt brillante) carrière ministérielle, à gauche… ou un peu moins ! Dès mars 1906, Briand devient ministre de l’Instruction publique et en octobre Viviani le rejoint au gouvernement comme ministre du Travail. Socialistes indépendants, ils forment plus tard un Parti républicain socialiste pour servir de lieu d’accueil aux élus socialistes souhaitant rester dans le jeu gouver- nemental.

Il n’en va pas de même pour Jaurès et nombre de ses amis (Rouanet, Pressensé, Longuet, Renaudel…). Certes, Jaurès est toujours convaincu de la justesse de son soutien à la défense républicaine et à l’action laïque des gouvernements Waldeck-Rousseau (1899-1902) et Combes (1902-1905). Cette politique a obtenu des résultats tangibles : la loi de séparation des Églises et de l’État est en passe d’être votée, bientôt le seront celles du service militaire à deux ans, du repos hebdomadaire le dimanche… Mais ses limites sont visibles.

Le Bloc des gauches s’est dilué. Ses éléments les plus modérés ont pris le dessus avec le gouvernement Rouvier (1905-1906). Le blocage face aux questions économiques et sociales se fait de plus en plus net. Décidément, la réforme fiscale annoncée et attendue, celle de l’impôt sur le revenu, n’est pas pour demain ! Jaurès estime que même pour une stratégie parlementaire et réformiste, il aurait besoin d’une force socialiste organisée et en état de faire pression.

Jaurès est convaincu d’un risque proche de guerre internationale

C’est de plus une condition indispensable au rétablissement du dialogue avec les organisations syndicales de plus en plus déçues, voire ulcérées, par les atermoiements parlementaires face à des revendications élémentaires sur les salaires, la journée de travail (les huit heures six jours sur sept) ou les conditions de sécurité… La Confédération générale du travail (CGT) unie aux bourses du travail tient un langage de plus en plus révolutionnaire. Enfin, n’oublions pas que Jaurès est… socialiste. Pour parvenir à une société où les moyens de production et d’échanges seront une propriété sociale, collective, gérée par les travailleurs eux-mêmes, il est logique de regrouper tous les socialistes.

En outre, et peut-être surtout, Jaurès, mais aussi d’autres dirigeants tel Vaillant ont des préoccupations internationales. Au congrès d’Amsterdam (août 1904), l’Internationale s’est à nouveau prononcée contre la participation ministérielle à des gouvernements bourgeois. Certes, Jaurès a été ménagé. Son rôle dans l’affaire Dreyfus, son prestige impressionnent. Mais Jaurès est de plus en plus convaincu d’un risque proche de guerre internationale, et de toute façon de la nécessité de « penser internationalement » les problèmes.

Il lui faut donc donner de la force au mouvement ouvrier français pour qu’il puisse parler au sein de l’Internationale et prendre des initiatives, engager une action forte pour la paix. De son côté, Guesde estime à coup sûr que les conditions objectives ne peuvent que confirmer sa stratégie : parti de classe, le Parti socialiste entraînera avec lui les individualités et préparera la transformation révolutionnaire qui suppose auparavant organisation, propagande et travail de masse, notamment par la conquête des municipalités.

Les débuts de l’unité sont difficiles. Les méfiances, les divergences demeurent. Le nouveau parti doit compter moins de trente mille adhérents et ne pas peser plus de 8 % des suffrages. L’unité est peut-être un combat, mais aussi un chemin… À Paris et dans de nombreuses villes, elle est aidée par un soutien très large à la cause des révolutionnaires russes de 1905 qui se battent contre le tsarisme. Dans le Midi, l’unité se fait aussi autour de la lutte des vignerons et leurs premières coopératives, comme à Maraussan dans l’Hérault… C’est bien progressivement que se construit l’unité.

La politique selon Jaurès. « Voilà comment, dans la vie de l’organisme socialiste, c’est-à-dire de la classe ouvrière constituée à l’état de parti, il y a nécessairement une double force de concentration et d’expansion, un double rythme de contraction et de détente, analogue à la systole et à la diastole du cœur, c’est-à-dire une double politique d’exclusivisme de classe et d’action démocratique, mais celle-ci, dominée toujours par la vigueur interne de la pensée communiste. Politique complexe à coup sûr, politique difficile et vaste qui exige du prolétariat, non pas un sec automatisme de pensée, mais une grande richesse de facultés diverses et harmonieuses : une politique au fond, et qui n’est ni équivoque ni hybride. » Jean Jaurès, « Tout le socialisme », l’Humanité, 28 avril 1905.

Gilles Candar, président de la Société d’études jaurésiennes., L'HumanitéRepères

1871 Le mouvement socialiste est durement réprimé.

1878 Création de la Fédération du Parti des travailleurs socialistes de France (FPTSF).

1880 La désunion s’installe.

1882 Cinq partis représentant cinq grandes tendances sont créés.

1902 Regroupement autour de deux partis : le Parti socialiste français (Jaurès) et le Parti socialiste de France (Guesde).

1904 Au congrès d’Amsterdam, l’internationale se prononce contre la participation aux gouvernements bourgeois.

09:32 Publié dans L'Humanité, Politique, Révolution | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, ps, naissance, jaurès |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook |

Facebook |